「目の愛護デー(10/10)」に寄せて

琉球大学附属病院眼科学教室 江夏 亮

「はじめに」

10 月10 日は目の愛護デー・・・はじまりは 1931 年(昭和6 年)、中央盲人福祉協会の提唱 によって、失明予防の運動としてこの日が「視 力保存デー」と定められました。

戦時中一時活動は中止されていましたが、 1947 年(昭和22 年)中央盲人福祉協会が10 月10 日を「目の愛護デー」と改めて定め、現 在では厚生労働省が主催となって毎年目の健康 に関わる活動がすすめられています。

「目の敵」

眼科診療中によく患者様から「目を大事にす るためテレビはあんまり見ない方がいいかね ー」とか「本読んじゃだめ?」といったことを 聞かれ、「そんなことで目に病気はおきません よー」とお話することが多いのですが、実際目 を大切にしていくにはどうしたらいいのでしょ うか。

日本における目の病気、視覚障害の原因につ いての報告をみてみますと

視覚障害原因

(男性)

第1位 緑内障(21.5 %)

第2位 糖尿病網膜症(19.1 %)

第3位 加齢性黄斑変性症(14.7 %)

第4位 変性近視(9.0 %)

第5位 白内障(5.3 %)

(女性)

第1位 緑内障(27.3 %)

第2位 糖尿病網膜症(22.2 %)

第3位 変性近視(15.6 %)

第4位 加齢性黄斑変性症(6.7 %)

第5位 白内障(9.3 %)

男女ともに視覚障害の原因として第1 位に緑 内障、第2 位に糖尿病網膜症が挙げられてい ます。

また視覚障害の有病者数、有病率は2007 年 の推定164 万人(有病率1.3 %)から2030 年 には約200 万人(有病率2.0 %)に増加すると 予測されています。

われわれ日本人の目を悩ませる憎い敵がわか ってきました。こういった疾患の予防、早期発 見、早期治療を心がけることが、今後の視覚障 害の有病者、有病率の増加を抑え、目の愛護に つながると考えられます。

「早期発見、早期治療のために」

男女に共通して視覚障害第1 位の緑内障、第 2 位の糖尿病網膜症・・この2 つの疾患に共通 して言えることは、重症になると治療困難で失 明にいたってしまう危険性が高い疾患なのに、 初期には自覚症状はほとんどなく、自分では気 づかないという点です。

これはやっかいです。困ったことがないのに 時間を作って病院を受診することは難しいこと かもしれません。しかし困ってから本人が気づ いて受診した時には手遅れになってしまう危険 があるのです。

ではこういった疾患の早期発見、早期治療は 難しいことなのかというと、必ずしもそうでは ありません。

緑内障は視神経に、糖尿病網膜症は網膜に、 自覚症状がでる前から変化が現れます。

視神経も網膜もいくら鏡をのぞきこんでも見えてくることはありませんが、眼科にて眼底検 査を行えば緑内障や糖尿病網膜症の変化を早期 から発見することが可能なのです。

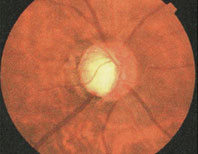

正常の視神経

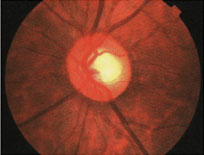

緑内障の視神経

視神経乳頭陥凹は上下に拡大し、左下側乳頭辺縁が消失しています。上方の視野欠損がありますが視力は良好。

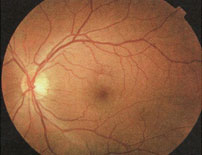

正常の網膜

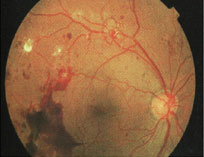

増殖性糖尿病網膜症

視力は良好で自覚症状もほとんどありませんが、出血、白斑、新生血管を認め、重症で危険な状態で

「目の愛護・・失明予防のために」

岐阜県多治見市と沖縄県久米島町の疫学調査 で、40 歳の緑内障患者は2 %、50 歳3 %強、 60 歳8 %、70 歳を超えると10 %以上。60 歳 以上は10 人に1 人緑内障という調査結果がで ています。60 歳以上は年1 回、40 歳過ぎたら 一度は眼科受診をおすすめいたします。

また日本の糖尿病患者数は2007 年調査で約 890 万人と推計されており、糖尿病罹病期間が 20 年以上になると糖尿網膜症の有病率は80 % にものぼるといわれています。

内科の先生から糖尿病の診断を受け、眼科受 診をすすめられたら必ず検査を受けることが重 要です。

近年、眼科医療における薬剤療法、手術療法 ともにめざましい進歩をとげておりますが、そ れでも失明もしくは高度の視覚障害にいたって しまう方がまだまだ大勢いらっしゃいます。自 覚症状がなくて全然困っていなくても、時々は 自分の目を気にかけてあげて、眼科受診、検査 の時間をつくってあげることが目の愛護の第一 歩と考えます。