「沖縄糖尿病週間」に寄せて

最近の糖尿病治療〜どれだけ下げるかからどの様に下げるか〜

大浜第一病院糖尿病センター 高橋 隆

【緒言】

最近、様々な作用機序を有する抗糖尿病薬が 使用可能となり、より個々の状態に合わせた薬 剤の選択が行えるようになりました。これは非 常に喜ばしい事ですが、糖尿病を専門とする者 にとってもその使用方法や組合せに苦慮する場 面が増えています。今回は今までの糖尿病治療 の目標設定の変貌について振り返りながら、現 状について整理してみました。

【糖尿病治療の変貌−より高いADL を維持するために−】

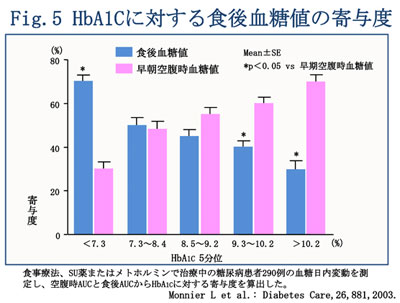

糖尿病治療の目標は大規模臨床試験の結果、 新薬の出現等により時代と共に大きく変貌して おります。かつて糖尿病治療の目標は3 大合併 症と呼ばれる網膜症、腎症及び神経症を中心と した細小血管障害の発症、進展の抑制でした。 1 型糖尿病を対象とし従来療法群(1 日1 〜 2 回のインスリン注射、3 ヶ月毎の通院)及び強 化療法群(1 日3 回以上のインスリン注射ある いはCSII、1 ヶ月毎の通院)に割り付けた DCCT、新規2 型糖尿病を対象とし従来療法群 (主に食事療法)及び強化療法群(主にインス リン、SU 薬を使用)に割り付けたUKPDS 共 にHbA1c をより下げる事が細小血管障害の発 症、進展抑制に効果があったと報告しておりま す(Fig.1)。日本でも2 型糖尿病に対し、従来 インスリン療法群(中間型インスリン1 日1 〜 2 回注射)と強化インスリン療法群に割り付け、 追跡調査を行ったKumamoto Study の結果、 前2 者と同様でした。これらの研究は治療目標 の方向性を明らかにしましたが、一方大血管疾 患に対しては有用性がみられなかったこと、重症低血糖の発現頻度が約3 倍に増加したこと及 び著明な体重増加を来したこと等マイナスの面 も明らかとなりました。

【次のステップへ−大血管障害の発症、再発の予防−】

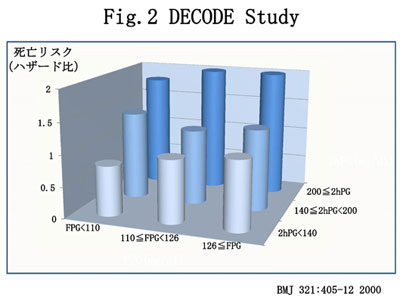

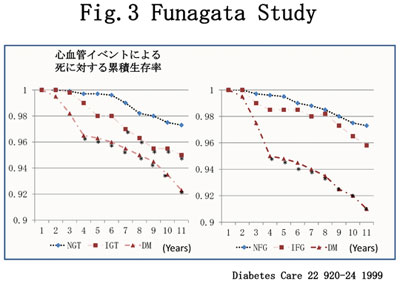

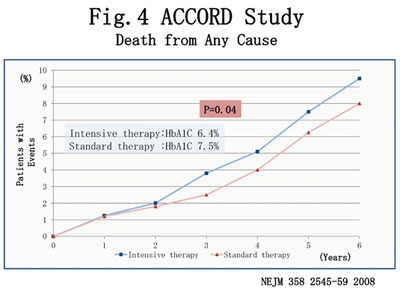

糖代謝異常が心血管系イベントに対し、どの 様な影響を及ぼすのかを調査するために DECODE Study では75gOGTT を施行した 既存のデータを用いて再評価を行っておりま す。その結果、心血管系イベントの死亡リスク が空腹時より2 時間値血糖の上昇に影響される こと及びIGT の時点で既にそのリスクが高く なることが明らかとなりました(Fig.2)。また日本人についてもFunagata Study により正常 耐糖能(NGT)と比較し、耐糖能異常(IGT) 及び糖尿病で心血管系イベント発症のため生存 率が減少していること、IFG(空腹時血糖異 常)はNGT と同様の結果であったことが報告 され、大血管障害に対する食後過血糖の重要性 を確認致しました(Fig.3)。しかし単に血糖を 下げることが全ての症例に対して良いとは限ら ないという報告もあります。複数の心血管リス クを有する2 型糖尿病患者に対し厳格な血糖コ ントロールを行う事で心血管イベントを抑制出 来るかを調査するためACCORD 試験が施行さ れました。強化療法群(目標HbA1c(NGSP 値)6 %未満)と標準療法群(目標HbA1c (NGSP 値)7 %台)とを比較すると総死亡で 強化療法群が有意に高いという結果が報告され ました(Fig.4)。さらに30 歳以上で糖尿病の 診断を受けた55 歳以上を対象に、大血管症及 び細小血管症に対する影響を検討するため ADVANCE 試験が実施されました。強化療法 群(目標HbA1c6.5 %(NGSP 値))と標準療 法群(目標HbA1c7 %台(NGSP 値))とを比較検討しておりますが、主要大血管症イベント の発症率及び総死亡に関して有意差はみられま せんでした。これらの結果については様々な論 議がなされておりますが、重症低血糖の出現が 可能性の一つとして考えられています。いずれ にしても、今までの様にHbA1c を指標とし、 血糖を下げるだけでは大血管障害の発症、再発 の予防はおろか、かえって総死亡を増加させて しまう危険もあることを示唆しております。

【最近の糖尿病治療の考え方〜どれだけ下げるかからどの様に下げるか〜】

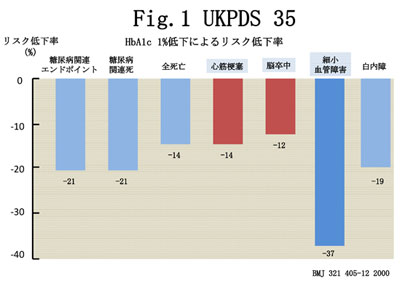

空腹時血糖と食後血糖はその時々に合わせ HbA1c への寄与度が変化すると報告されてお ります(Fig.5)。このグラフは、HbA1c 高値 では空腹時血糖を下げる治療を優先し、HbA1c 低下に伴い、食後血糖を下げる治療へ徐々にシ フトする必要があることを示しています。 CGMs を用いたデータでも日中の血糖は高値に も関わらず、夜間帯に低血糖を起こしている症 例をみる機会があり、低血糖を予防するために は、その時々の状況に合わせた治療の選択が重 要であることを示しております。

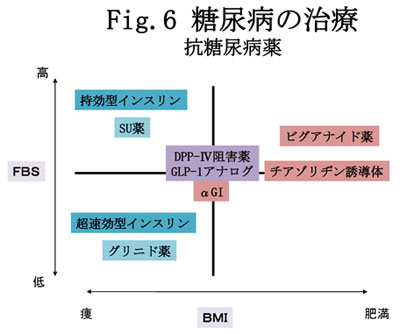

一般的に肥満傾向にある場合はインスリン抵 抗性が、やせ傾向の場合はインスリン分泌不全 が血糖悪化の主な要因と考えられます。1)イン スリン分泌の指標として空腹時血糖を(基礎イ ンスリン分泌(主に空腹時血糖に関与)、追加 インスリン分泌(主に食後血糖に関与))、2)抵 抗性の指標としてBMI を用いて現在使用可能な糖尿病薬について整理してみました(Fig.6)。 やせで空腹時血糖高値の場合は、基礎インスリ ンの不足が考えられ、持効型インスリンやSU 薬を用い、低値の場合は、追加インスリンの不 足を補うため、超速効型インスリンやグリニド 系薬剤を使用すると有効であると思われます。 一方肥満傾向がある場合はビグアナイド薬やチ アゾリジン誘導体などインスリン抵抗性改善作 用のある薬剤を選択することが有効です。イン クレチン関連薬に関しては現時点までの報告で は特にこのような症例に有効であるとの指標は 明らかになっておりません。そのため、幅広い 症例に使用可能ではないかと思われます。勿論 全ての症例に適応出来るわけではありませんが、糖尿病診療を行うにあたり、使用薬剤の目 安として参考にして頂ければ幸いです。