平成23年度第2回沖縄県・沖縄県医師会連絡会議

常任理事 安里 哲好

去る7 月27 日(水)、県庁3 階第1 会議室に おいて標記連絡会議が行われたので以下のとお り報告する。

議 題

1.在宅人工呼吸療法並びに酸素療法を行っている患者の台風時の対応方法の検討

(提案:沖縄県医師会)

<提案要旨>

台風銀座と云われる沖縄県は、毎年のように 台風の通過で多大なる被害と脅威を受けてい る。在宅で人工呼吸療法並びに酸素療法を行っ ている患者にとって、台風の襲来による停電の 発生は、直ちに在宅医療の中断を余儀なくされ るもので、台風の嵐の中を医療機関へ移動しな ければならないという大事変である。

台風は他の自然災害とは違い予想することが できるので、その対策を立てることにより被害 を最小限度に食い止めることができる。これま で南部医療センターでは、病院独自で台風時の 在宅患者受け入れ対策をとってきたが、国の在 宅医療促進の施策も手伝って近来の在宅患者の 急増傾向は、一病院での個別的な対応では色々 と困難な事態となってきている。

この様な状況下で在宅医療の患者を守るに は、行政、地域、病院が一体となって対策を立 てる必要性が強く迫られるものと判断する。

そこで当方からの提案であるが、台風により 停電の可能性が強く見込まれる際、従来通り在 宅患者を台風が襲来する前に予め病院に収監す るという方法よりは、もし停電が起こっても、 自家発電機があれば患者は在宅療養を継続する ことができることになる。即ち、台風時の停電 対策をとることができれば、患者はわざわざ病 院に移動する必要はなくなる訳で、住み慣れた 在宅療法の中断は無くなり、嵐の中を移動する 負担も解消することができる。

その為には、緊急用携帯発電機・緊急用バッ テリーの貸し出しが必要となるが、この問題は 地域が総力を挙げて支援することにより実現可能かと考える。沖縄県や医師会が音頭をとり関 係者(市町村、支援相談員、消防署、電力会 社、医療機関、訪問看護ステーション、保健 所、在宅機器エンジニア、ヘルパーステーショ ン、患者会など)を招集し、対策会議を開催す ることが早急に望まれる。宜しく、ご検討をお 願いする。

県立南部医療センター・こども医療センター より、上記の提案があるので当件に関する県福 祉保健部の見解を伺いたい。

<福祉保健部回答>

○在宅での酸素療法を行っている患者に対する 台風時の対応については、福祉保健部の関係 部署のみならず、防災関係、市町村等様々な 機関で検討する必要があると考えている。

○検討に当たっては、県や市町村の防災計画の 中でも取り組んでいく必要があり、今後、会 議の持ち方を含め、検討させていただきたい。

<主な意見>

■我々も提案については非常にありがたいと考 えている。市町村の計画の中に、動線も含め て明確に示す必要がある。急ぎ検討していく 必要がある。防災危機管理課とも調整を行 い、それぞれ縦割りの計画ということではな く、県全体で一本化した計画を作成していき たいと考えている。また、台風等が発生した 際に、家族全体で避難所に避難されるケース も考えられるため、医療機関だけではなく関 係団体とも連携していく必要があると考え る。本件については、全県的に検討するか、 先ずは地区を限定して検討するか等も含め、 早急に検討したいと考える(福祉保健部)。

2.「医療機関用子ども虐待対応マニュアル〜改訂版〜」の発行について

(提案:県青少年・児童家庭課)

<提案要旨>

平成12 年に児童虐待の防止等に関する法律 が施行されて以降、児童虐待問題に対しては、相談支援体制の整備、強化や関係機関との連携 等を進め、虐待の未然防止や早期発見、早期対 応などに取り組んできたが、依然として児童虐 待は増加傾向にある。

そのような中、今般、県では医療機関への配 布を目的に、児童虐待が疑われる場合の医療機 関での対応方法や関係機関との連携のあり方等 について整理した「医療機関用子ども虐待対応 マニュアル〜改訂版〜」を作成した。

本マニュアルは、平成12 年3 月に作成した 「医療機関用子どもの虐待対応マニュアル」の 改訂版となるが、この間、児童虐待の防止等に 関する法律の施行、同法及び児童福祉法の大幅 改正など、児童虐待対策を取り巻く環境が大き く変化したことなどを受けての発刊となった。

医療機関においては、日々の診療や検診を通 して妊産婦や子育て中の家庭と接点があり、児 童虐待の早期発見・早期対応においても、重要 な役割を担っている。

沖縄県医師会の協力をいただき、本マニュア ルが医療機関に従事する多くの皆様に活用さ れ、児童虐待問題への適切かつ、迅速な対応に つなげていきたいと考えている。

また、本マニュアルでは、病院として児童虐 待に組織的かつ迅速に対応するため「院内子ど も虐待対策委員会」の設置をお願いしていると ころだが、複数診療科のある医療機関、特に拠 点病院においては積極的に設置していただくよ う、改めて、沖縄県医師会から各医療機関への 周知方をお願いする。

<主な意見>

□児童虐待の早期発見は、院内での組織的な判 断と行動及び関係機関との連携が必要であ る。「医療機関用子ども虐待対応マニュアル 〜改訂版〜」では、開業医院・子ども虐待対 応拠点病院での診断後の対応等がわかりやす く示されている。本マニュアルの配布及び 「院内子ども虐待対策委員会」の設置等につ いて依頼する(県医師会)。

3.急患搬送の増加傾向を踏まえた救急医療 体制の検討について(提案:県医務課)

<提案趣旨>

○県内では、昨年末頃から救急搬送患者が増加 し、中南部圏域の救急病院において満床状態 と急患受入れの厳しい状況が続いている。

○このため、県としては、病床の有効活用を含 めた医療連携のあり方、かかりつけ医の活 用、介護・福祉施設等における看護のあり方 等、救急医療体制の総合的な検討を行いたい と考えている。

○今後、早い時期に救急医療協議会や各方面の 関係団体等で検討を進めたいと考えており、 県医師会のご協力を賜りたい。

○なお、検討結果は次期の保健医療計画に反映 させるとともに、検討状況に応じて、早急な 対応も図っていきたいと考えている。

<主な意見>

□近年、高齢化が進み、高齢者救急や高齢者介 護施設からの救急で、ベッドが長期に渡り占 有され、ベッド回転が悪くなっていることが 問題になっている。また、医療政策により、 療養病床が増加し、一般病床が減少した。そ してまた療養病床の増加は、一般病床におけ る平均在院日数の減少ももたらし、結果とし て病床稼働率の著しい低下を引き起こしてい る(県医師会)。

□病床を区分したことにより、有床診療所に軽 症患者が入院できなくなった。有床診療所の 機能を明確にし、その病床を有効活用するこ とが重要である。有床診療所の地域での位置 づけ、診療科別の相違、入院患者の特性、在 宅医療や終末期医療の現状を把握するための 調査をしていただきたい(県医師会)。

□平成20 年に改訂された沖縄県保健医療計画 の救急医療体制体系を再度、見直す必要があ る(県医師会)。

□国際医療福祉大学高橋教授によると、人口推 移率からみる要介護者・要医療患者数は、他 県が減少するのに対し、沖縄県は、現在の 1.2 〜 1.3 倍増になると予想されている。早 急に必要病床数の再検討を検討していただき たい(県医師会)。

■病床を増やしてもうまくいかない。医療連携 及び介護福祉施設のあり方等を再検討し、国 への要望、県での対策等全体的にまとめなけ ればならない(福祉保健部)。

印象記

常任理事 安里 哲好

例年になく、本島直撃の強い台風の頻度が多い感がする。しかし、経年的にみれば特に大きく 変化した状況ではないと思われるが、毎年農作物の多大な損害が生じ、時に土砂崩れや床下浸水 を伴うのは、置かれている沖縄の地理的背景ながら苦渋に思う。医療関係では、停電が大きな問 題であろう。本来の電力が停止になり、自家発電に代わる数10 秒の間、人工呼吸器が今回もスム ーズに継続しうるかいつも心配である。

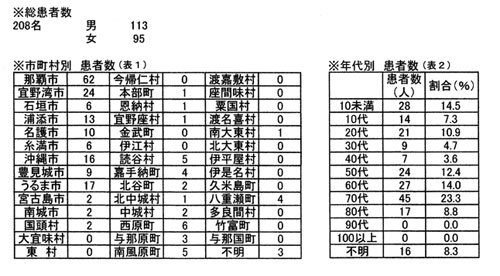

議題1.「在宅人工呼吸療法並びに酸素療法を行っている患者の台風時の対応方法の検討」は当 会からの提案で、風の中、家族共々病院に避難している現状があるが、そのようなことが生じない よう、前もって、関係各位が連携を持って対策を立てる必要があり、また、緊急用携帯発電機・緊 急用バッテリーの貸し出しができる環境を、地域が総力を挙げて支援することが望まれると要望し た。家族の対応、市町村の対応、医療機関の対応、避難場所の対応(地域に補助電力を有する場所 や携帯用発電機器を準備している場所があれば対応可能であろうし:地域ごとに医療機関が兼ねる?)等がある。台風時(災害時)の問題であり、主たる所轄部署は防災課であろうとの意見があ った。県行政の中でも関連部署で検討を要する問題で、議会でも取り上げられたとのことだが、市 町村を中心にその道筋を位置づけることが重要であると述べていた。当会からは、ある地区をモデ ルケースに実践し、拡大して行ったらどうかと提案した。在宅人工呼吸療法を行っている患者さん は208 名(平成23 年7 月現在)で、那覇市・宜野湾市を中心に各市町村に広がり、年齢層は10 歳 未満を中心とする20 歳代以下の層と50 から70 歳代の2 層にピークを認めた(表1、2)。

在住人工呼吸療法患者数

議題2.「「医療機関用子ども虐待対応マニュアル〜改訂版〜」の発行について」の説明と協力 依頼があった。マニュアルは診察時の心構え、早期発見時のための観察ポイントや虐待部に気づ くための身体所見等、そして、診療所や子ども虐待対応拠点病院での診断後の対応等が詳しく・ わかりやすく示されている。診療現場で、多いに有効利用してもらいたいものだ。

議題3.「急患搬送の増加傾向を踏まえた救急医療体制の検討について」について、県医務課よ り、救急搬送件数が増加しており、中南部圏域の救急病院において満床状況と救急患者の受け入れ の厳しい状況が続いていると報告があり、救急医療協議会や各方面の関係団体、そし医師会の協力 を得て、その対策を検討して行きたいと述べていた。沖縄県の救急病院は、入院患者数の2 〜 3 割 を長期入院患者が占めており、一方病床利用率が100 %前後で平均在院日数10 日前後の病院が比 較的多い。また、国際医療福祉大学の高橋教授の「2 次医療圏をもとに日本の医療提供体制を考え る」によれば、沖縄県(那覇市、宜野湾市)の医療需要は2025 〜 2035 年にかけて1.20 〜 1.33 倍 に増加すると報告している。病病・病施設連携や在宅医療・療養等との連携にて、救急病院の長期 入院患者の軽減が促される事を期待するが、人工呼吸器管理患者、人工透析患者、多臓器疾患を有 する患者、がんの末期(血液疾患等)患者等をどこで医療・療養するか多くの問題を要す。更に、 医療制度改革の方向性として、一般病床は約2 割を高度急性期、約5 割を一般急性期、約2 割を亜 急性期・回復期リハビリ等に、長期療養に関しては医療区分1 が介護施設、医療区分2 ・3 は医療 療養施設で対応する方向性で模索しているようである。それに応じて、マンパワーの投入強化(高 度急性期は2 倍程度、一般急性期は1.6 倍程度、亜急性期・回復リハ等はコメディカルを中心に 1.3 倍、長期療養はコメディカルを中心に1.1 倍程度)と在院日数の短縮(高度急性期は14 日、一 般急性期は9 日、亜急性期・回復期リハは2 割程度、医療療養は1 割程度、精神病床は1 割程度の 短縮)のシナリオを描いているようだ。次回の保健医療計画では、現状を鑑み、必要病床数の再検 討を早期に行う必要があるのではと考えると同時に、更なる医療連携の充実が望まれる。