第5回沖縄県女性医師フォーラム

沖縄県医師会女性医師部会委員 松原 忍

去った7 月23 日(土)、沖縄県医師会館にて 標記フォーラムを開催した。

今回は「専門医をめざそう」をテーマに、県 内の公的・民間病院を含めた施設から各専門分 野の先生方に指南役としてお集まりいただき、 将来専門医を取得したい医師や研修医、医学生 等が各診療科ブースにて、専門医取得に必要な 臨床経験や必要年数など様々な疑問相談に応え た。また、指南役の先生方も各科の取り組みに 刺激を受け、互いに高めあう等の交流を図っ た。参加者は医師48 名、研修医6 名、医学生 11 名、その他6 名の計71 名であった。

その概要について、次のとおり報告する。

第5回沖縄県女性医師フォーラム

〜専門医をめざそう〜

(主催:沖縄県医師会 共催:日本医師会)日 時:平成23年7月23日(土)18:30 〜 20:30

場 所:沖縄県医師会館(3F ホール)次 第

司会 沖縄県医師会女性医師部会委員 松原 忍

豊見城中央病院 外科1.挨 拶

沖縄県医師会女性医師部会長 依光 たみ枝

県立八重山病院 麻酔科

2.報 告 「専門医になるには」

沖縄県医師会女性医師部会副部会長

南斗クリニック 仁井田 りち

3.ワークショップ ―各診療科専門医との懇談会―

4.報告会 進行 松原 委員

5.閉 会 松原 委員

挨 拶

沖縄県医師会女性医師部会長 依光たみ枝

若い研修医に良く言 う言葉として「国づく りは人づくりから」と、 これは明治から昭和初 期の医師で、官僚で政 治家である後藤新平さ んの言葉である。今日 は専門医がテーマであるので、私の所属する麻 酔科学会の専門医制度について紹介する。

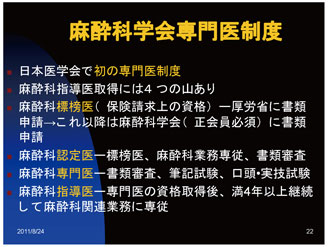

日本麻酔科学会

● 日本医学会で初の専門医制度である。後にそ れがモデルとなり、各学会の専門医制度がつ くられた経緯がある。

● 日本麻酔科学会指導医、これは一番トップの 専門医であるが、取得するには大体4 つの山 がある。

● まず標榜医、これは実は保険請求上の資格で ある。極端に言えば、麻酔学会の会員でなく ても一定の条件を満たせば、厚生労働省に申 請して取得可能である。

● しかしその後の麻酔科専門医取得には麻酔学

会、正会員が必須である。

● 麻酔学会の認定医取得には、標榜医取得後に 書類審査が行われる。

● 認定医の次は、筆記試験・実技試問のある専 門医、そして指導医、そのためには会員にな って4 年以上、その間に試験を受けるため、 最低5 年は必要ということになる。

● 指導医取得までには非常に厳しくて、長い道 のりである。

● しかし、あきらめずに疲れたら無理をせず に、休む時期には休んで、目標を持ち続ける 事が大事だと思う。

米国ミネソタ大学病院内科レジデントの安川 康介氏によると、医学部全教授に占める女性教 授の割合は、アメリカが19 %に対し、日本は 2.6 %。医学部長は13 %に対し2.3 %である。 日本の現状は、約1/3 の医学部に女性教授が 0、医学部長は2 校のみである。非常勤医師は、 女性が多い結果となっている。

決して無理をしなさいとは言わないが、しっ かり目標を掲げ専門医を目指してほしいと思う。

報 告

「日本の専門医制度のグランドデザインを認識する」

沖縄県医師会女性医師部会副部会長 仁井田 りち

今日は、総論として 専門医機構の学会医に ついてお伝えする。

日本専門医評価認定 機構が考える専門医と は、「神の手を持つ医師 を意味するのではなく て、安心・安定の標準的医療を提供する医師」 と位置づけている。

● 専門医制度の流れは、1962 年麻酔科学会に 始まり、去年、精神科の専門医制度が発足 し、基本領域18、サブスペシャル領域17 に なっている。

● 2009 年5 月、57 学会が専門医広告可能とな っている。

● 現在、家庭医の専門医が必要との認識が深ま りつつある。今後、総合診療科としてのスペ シャリストを目指すのも良いかもしれない。

● しかし、専門医制度には多くの問題点がある。外形基準が学会独自で、制度の統一性や 専門医の質が学会により異なる。専門医認定 のための試験のプロセスも必ずしも臨床能力 本位になっていないと言われている。

● 今後、日本でも専門医学会を評価する制度を 充実させていきたいと、池田康夫日本専門 医制評価・認定機構理事長が述べている。

● これまで専門医を各学会に任せていたが、個 別学会単位には任せず、診療の基本領域と専 門領域の2 本立てとし、専門医育成のための 研修プログラムと研修施設の評価認定を専門 医評価機構が行うとしている。その中で、専 門医の認定に対して中立である機構をつくっ ていきたいと話している。

● 多くの矛盾点はあるが、流れは変わると考え ている。

● 6 月に開催された心身医学会の講演で桜井充 (参議院議員・財務副大臣・精神科医)氏は、 専門医の公示は日本の医療の診療科における 自由標榜性は崩れるが、専門医制度は役割分 担で、日本の医療制度のレベル向上に役立 つ。修練プログラムで医師のレベルの向上と して、この専門医制度をうまく活用しようと 考えているようである。

● 今後の厚生労働省の構想としては、1)専門 医の適正数について、ある一定の水準に達す ると、これ以上認めないという事態がくるか もしれない。適正配置数、患者の視点に立っ た専門医育成プログラムの充実、カリキュラ ム、指導体制、研修体制、2)我が国の医療 制度をどのような制度に設計するかについて は、特に地域医療について、医師の地域偏在 や診療科の偏在の是正に関与していきたい。 専門医のインセンティブの賦与については、 医療点数を上げていく考えではなく、専門医 でなければ開業に支障を来す状況をつくるか もしれないとの厳しい話をされている。

● 各学会と機構との関係の確立が今後大事で ある。

今後の研修医の先生方は、専門医を修得することは当然であるという認識をもっていただきた い。今後の流れでぜひ過渡的措置で救済するの であれば、そこのチャンスを逃さず、専門医を取 っていただきたい。これは女性医師だけの問題 ではなく、今後の日本の医師のデザインとして、 こういう構想があるということをお伝えした。

報告のあと、5 名の女性医師部会役員からそ れぞれが所属する学会について紹介があった。

仁井田副部会長は「日本放射線学会」「日本 東洋医学会」「日本心身医学会」の3 学会につ いて紹介を行った。

日本放射線学会

● 放射線科の専門医は私が受けた頃は、研修施 設に5 年在籍し、4 日間のセミナーに参加し、 試験は筆記(診断、治療、核医学)の試験を 3 つ同時に受けることと、面接は、レントゲ ン写真やCT、MRI 等の画像診断であった。

● 現在は3 つに分かれており、それぞれ試験が ある。以前の専門医は診断医、治療医を選択 する方式であった。

● 10 年以上の放射線科医の診断で診断料加算 が算定できることになっている。病院機能評 価では、放射線科の専門医がいるということ は、病院機能機構の中では非常に大事と言わ れている。

日本東洋医学会

● 沖縄では研修施設を確保すべく、役員の先生 方の尽力により、民間クリニックでも漢方の 専門医が取れるようになった。

日本心身医学会

● 昭和60 年に認定医制度が設けられ、平成20 年に専門医制度ができた。非常に厳しい診断 基準がある。大学または総合病院の心身医療 専門施設での指導医による指導が必要である。

● また、何かの専門医資格を有していることが 条件で、1)35 症例の提出、2)学科試験、3)心身医療全般試問、4)症例試問、5)模擬患者面接の全てに合格するこ とが必要となっている。

● あまりの厳しさに学会員数を減ら し、現時点で沖縄で専門医取得が できない。今後は心療内科学会と 合併を模索している。

これは私の失敗体験だが、昭和63 年から平成5 年の間、過渡的措置で 専門医が取れるチャンスがあったが、 子育て中で情報を得ず、チャンスを 逃してしまった。また、2008 年に受 けた試験でも、情報を誤り専門医試 験のチャンスを逃してしまった。そ の様な経験から皆さんもぜひ情報は 大切にしていただきたい。

また、日本精神神経学会について は、本日5 名の先生方が参加されて いるので、精神科ブースで聞いてい ただきたい。

続いて、大湾勤子委員から日本内 科学会について紹介を行った。

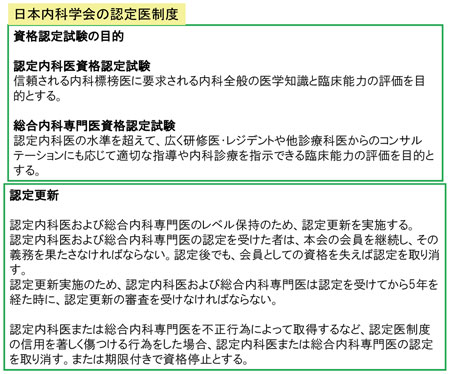

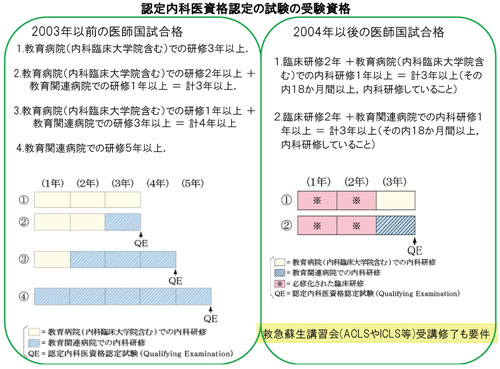

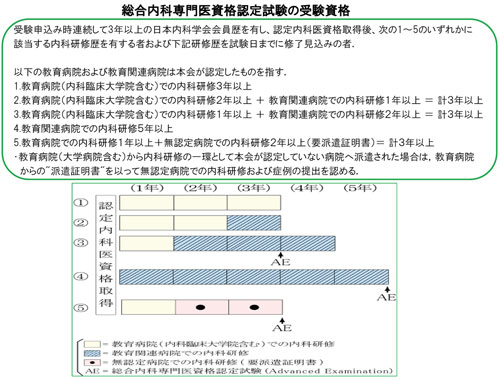

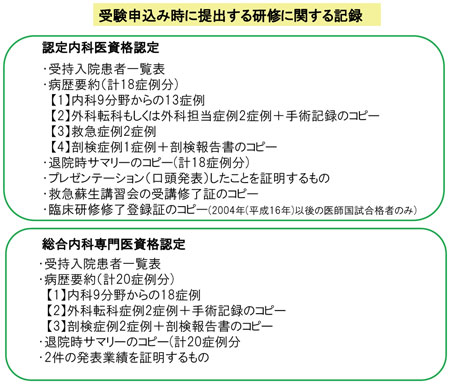

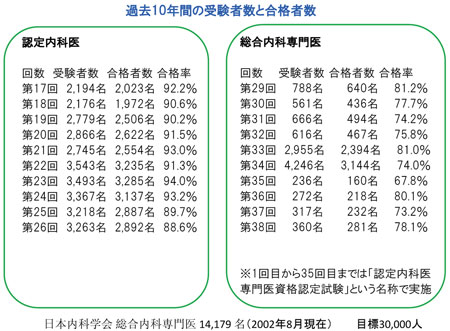

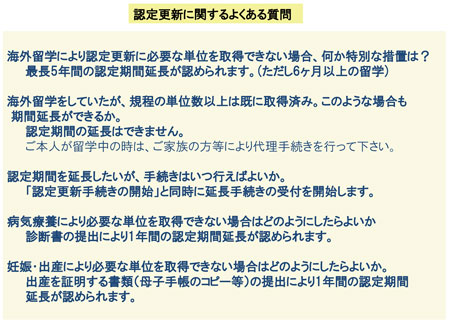

日本内科学会

「認定医制度の概要」「認定内科医 資格認定の試験の受験資格」「総合内 科専門医資格認定試験の受験資格」 「受験申込み時に提出する研修に関す る記録」「過去10 年間の合格者数の 動向」「認定更新に関するよくある質 問」についてスライドを用い紹介が あった。(詳細は左記スライド参照)

最後に、将来内科系に進みたいと 思う方は、内科学会に入ることをお 勧めする。年会費1 万円弱かかるが 学会に所属していなければ資格が得 られないので、自分に投資をする意 味で加入した方が良い。

続いて、銘苅桂子副部会長より 「日本産婦人科学会」について紹介を 行った。

日本産婦人科学会

● 産婦人科は、周産期、生殖医学、 婦人科、婦人科のガンの専門、分 野がある。基本的な専門医として は、最初にスーパーローテーション を2 年間、その後3 年間は、産婦人 科認定施設でお産をとり、手術を行 いながら、生殖医療を勉強し、学会 発表や論文を書く。また、分娩100 例、手術が50 例、症例記録、論文 を準備した上で、ようやく申請資格 が得られることになっている。

● 産婦人科を希望する方は、まずス ーパーローテーション終了後、す ぐに学会に入っておかなければ、5 年目に試験を受ける資格がないこ とになるので注意が必要である。 どの科でも言えることだと思うが、 専門医を決めた場合には、その科 の学会に入ることをまず知ってい ただきたい。試験を受けようと思 ったら資格がないという事態は避 けなければならない。

● この5 年間で日本産科婦人科学会 の専門医の資格は取れるが、さら にその後、サブスペシャリティと して生殖医療指導医や内視鏡認定 医、婦人科腫瘍専門医、指導医、 周産母子指導医等があり、それら もすべて学会に入ってから5 年間、 それから論文の数が10 本、手術の 症例がいくつかある。

● また、認定医では医療審査や技術 的な問題、面接等が数多くあるの で、早いうちに目標を決めて学会 の会員になることが第一である。

今日産婦人科のブースには、専門医を取る前 に2 人産んだ先生と、専門医取得後お産された 先生と、サブスペシャリティを目指している先 生、多様に揃っているので、興味ある方はブー スに立ち寄っていただきたい。

続いて、金城紀子委員より「日本小児科学 会」について紹介を行った。

日本小児科学会

● 小児科の専門医を取得するキーワードは5 と いう数字である。学会員に入って5 年という のが最低の基準になる。それだけ覚えていた だきたい。

● 小児科でも専門医を目指すには、学会に入ら なければならない。そして、研修届をしっか り出すことを覚えていただきたい。研修届を 出していなければ専門医試験を受ける資格が 得られない。

● 専門医をめざす方はさまざま情報を得て、頑 張っていただきたい。

続いて、私(松原)より「日本外科学会」に ついて紹介を行った。

日本外科学会

● 外科の専門医は手術症例数が350 例をクリア した上で、5 年目にペーパー試験を受けて、 その後6 年目に本試験を受ける形になる。

● 予備試験の段階で、それぞれかなり詳しい専 門的な知識を問われることがあり、各施設の ローテーションの方法等によっては、試験を 受ける前の段階で、全ての外科の一般的な部 分を回れないような場合には、独自で勉強し なければいけないということもある ので、必要最低限の知識を得て置 く必要がある。

● 自分が何年目にどういうことをする ということを踏まえた上で、ローテ ーションも考えておいた方が良い。

● 外科に関しては、外科学会入会の 前、1 年間の症例についても症例としてカウントできる規定があるので、初期研 修医でローテーション中の症例でもカウント できる場合がある。

● 他科の先生方と同様に、外科系に進もうと考 えている先生方は、なるべく早めに外科学会 に入会していただき、症例数を稼ぐというよ うな心構えを持っていただければ早く取得で きると思う。

ワークショップ

―各診療科専門医との懇談会―

ワークショップでは、自由な時間を設け、参 加者が各診療科ブースに配置された指南役の先 生方から専門医取得に必要な臨床経験や諸要件 等についての質問や相談に応じた。また、指南 役の先生方も各科の取り組み状況を伺いながら、 情報交換を行うなど意識の高揚が図られた。

報告会

それぞれ診療科ブースから今回のフォーラム について感想を伺った。

□内科1 グループ

【発表者】素敵な諸先輩方とこの場を借りて出会 えたことが大変良かった。私の人生プランも少 し浅はかだったなと思いながら、もう少し考え てみたいと思う。今日は良い機会だったと思う。

□内科2 グループ

【発表者】

● 内科のほうには学生があまり来ませんでした が、専門医同士で集まりいろいろな話をする 機会があった。子供がいるときの専門医の試 験の受け方等、いろいろ聞いて勉強になった。

● また、内科の専門医を持っていても、何か別 のスペシャリティーを目指す場合の取得方法 などについても話が出たので、この場でシェ アできたのはとても良かった。有意義な時間 を過ごすことができた。

□内科3 グループ

【発表者1】

● 今回はゆっくり話ことができた。若いうちか ら明確な方針を決めているなと感じた。ま た、楽しく仕事ができる環境をつくるための 下地として、こういう話し合いをするという のはとても有意義だったと感じた。

【発表者2】琉球大学医学部3 年次です。

● 今日、話を伺っていて楽しそうな雰囲気がす ごく伝わってきた。早く働きたいという気分 になった。有意義な時間を過ごせたと思う。

□外科グループ

【発表者】琉球大学医学部4 年次です。

● これから医師となる上で、男性医師がどのよ うに女性医師の職場復帰を支援できるか (フロアーから拍手)、そういうことも考えな がらこのフォーラムに参加させていただいた が、いろいろな先生方からたくさんの話が聞 けて良かった。

□小児科グループ

【発表者】

● 小児科希望の研修医の先生が2 人おり楽しく お話しをした。

● 専門医は男性にとっても大事であるが、特に 子育てやブランクがある女性医師にとっては、専門医が心の砦にもなる一面もあり、や はり大事であるとの話をした。

● また、子育てを一生懸命やっても全く子ども は覚えてないので、しっかり証拠としてビデ オに収めなさいなど、いろいろなアドバイス をした。

□産婦人科グループ

【発表者】南部徳洲会病院2 年目研修医です。

● もともと外科志望で研修を始め、研修中に産 婦人科が希望に上がってきたが情報も全くな く、今回病院選びについても、今後、外科に 行くか、産婦人科に行くか、自分の将来を決 める良い機会になった。

□精神科グループ

【発表者】

● 精神科ブースは非常に和気あいあいと楽しく 話が弾んだ。

● 精神科は最後に専門医が整った科だが、精神 保健指定医が専門医よりも仕事に関わること が多い。

● 具体的には患者の人権を守るという大きな前 提の上に、強制入院、医療保護入院、措置入 院などの確定を行い、入院中の処遇を決めた りするため、精神保健指導医のほうが重要だ ったのではないかと考えている。それで専門 医制度が遅れたのだと思う。

● 先程、仁井田先生の講話で国の方針が変わっ ていくだろうとのコメントに、少し愕然と し、動揺したりしている。

● 今日初めてこの会に参加し、今後の専門医が どうなっていくのか情報を聞くことでき、情 報に遅れている私も波に乗れたかなと 思う。

□皮膚科グループ

【発表者】琉球大学附属病院2 年目研修医です。

● 3 年目から病理医になろうと考えてい たので、今日は県立北部病院の大城真理子先生とマンツーマンで専門医の取得方 法について、具体的にしっかり教えていただ いた。とても参考になった。このような会に 参加できて、とても良かった。

この他、県福祉保健部医務課の太田雄一郎氏 からフォーラムを通じて情報の大切さを痛感し たとのコメントがあり、また、ファミサポネッ ト沖縄の與座初美氏から仕事と、育児や介護を 両立するための支えるシステムとして、現在、 県内15 ヵ所に設置されているファミリーサポ ートセンターについて紹介があった。

閉 会

松原委員

この会で話を伺っただけではなく、これは人 と人との絆にもなるかと思う。これを機会にま た新たにいろいろな連絡を取り合って欲しい。

本日はご協力いただき感謝する。

※今回フォーラムでは、当日会場にて参加者へ のアンケート調査を行った。調査の結果は以 下のとおりである。

−第5 回沖縄県女性医師フォーラム アンケート結果−

1.現在の身分について

2.今後フォーラムで取り上げて欲しいテーマはありますか(女性医師支援に関係なく)

▼医学生なのだが、今なかなか女性医 師と話す機会がない。医学生と女性 医師の交流の場があればと思う。

▼ファミリーサポートセンターの支援内容につ いて詳しく聞きたいと思った。

▼医師として5 年目、10 年目、20 年目若しく は出産、結婚などの節目にどのような事を悩 み、どの様な選択肢を選んできたかなど。ま た、将来的にどんな事をやりたいか、医師と してのライフプランについて先輩方の経験を 聞く機会があればありがたい。

▼女性医師が男性医師に求めるサポートなど。 どのように協力して欲しいか。

▼今後の女性医師に求められているもの。

▼男性医師の育休など。

▼各病院における支援の比較。

▼スタッフとの良いコミュニケーションの取り方。

▼院内保育所。当直のあり方。retraining など。

▼子育て支援。

▼各病院での女性医師の勤務状況について具体 的に聞いてみたい。

▼子育てとの両立。

3.今日のフォーラムの感想をお書きください。

▼楽しかった。交流の機会をありがとう。

▼女性医師の先生方の話をたくさん聞けてとて も楽しかった。将来の事を具体的に考えると ても良い機会だった。

▼全く予備知識なしで、このフォーラムに参加 したのだが、産婦人科、救急科の先生方の話 はとても勉強になった。

▼現役で働いている女性医師から、実際に働い ている環境について話を聞くことができると ても良い機会だった。段々と女性の働く環境 は良くなってきていると聞いて、私も頑張ろうと思った。

▼学生で専門医という制度自体もよくわからな いまま参加したのだが、先生方は一から分か りやすく丁寧に説明し、また親身になって話 してもらった。将来の自分のキャリアを考え るいい機会になった。

▼学生や研修医が多く参加していたらもっと良 かったと思う。

▼女性のみならず、若手医師、学生向けにもと ても良い会だった。第2 弾もぜひ。

▼今回初めて女性医師フォーラムに参加した が、女性医師が抱える問題を実際に聞くこと ができ、将来自分が医師となる上で女性医師 をどのようにサポートできるのかを考える事 ができた。

▼女性医師に限らず、必要な情報提供があり、 このような場はとても重要だと思う。毎年フ ォーラムを続けていくことで、集まる人数も 増えてくると思う。

▼多岐にわたる多くの専門医の先生方の話が聞 けて、非常に良かった。具体的な話も聞けて 時間が足りない程だった。頑張ろうという気 持ちになれた。

▼内科志望者が少なかったことが残念ではあっ たが、他科専門医と交流できたことは有意義 な機会であった。

▼高校生から医師まで幅広くいろいろな話がで きて、良かったと思う。

▼自分が進もうと思っている科の専門研修につ いて、具体的に話しが聞けて良かった。

▼専門医を取るための話など、聞く機会はあま りないので、すごく勉強になった。専門医の 資格を得るということは、医師の為ではな く、患者にも還元する為という話がとても印 象に残った。

▼今回初めて参加したが、医学生として生の医 師の声を聞くことができる良い貴重な機会だ った。

▼高校生が参加していて、びっくりした。元気 な女性医師が増えていくといいなと思った。

▼今までのフォーラムで一番活気があった。

▼話しやすい先生方が多く、詳しく情報を得ら れて良かった。将来を迷っていたので、とて も良い機会だった。

▼大変多くの情報交換ができたことが良かった。 すてきな先輩方が一人の女性として、医師と してたくましく生きている生き様を見ること ができて自分も頑張ろうと励みになった。

▼グループディスカッションが科別であり、よ り具体的な話ができて良かった。

▼内科希望が少なく寂しかったが、先輩ドクタ ーの話を沢山聞けて刺激になった。もう一つ 専門医試験も受けたい。

▼研修医が少なくて残念でした。

4.女性医師部会では、今年9 月に「女性医師 の勤務環境の整備に関する病院長等との懇談 会」を予定しておりますが、施設に求めたい ご意見等ございましたら、お書きください。

▼まだイメージしかないのだが、結婚・出産に 対する対応の改善を求めたい。

▼女性医師で復職したケースがあれば、復職にあ たり病院が配慮した実際の例などを伺いたい。

▼院内保育所若しくは院内保育サポーターの 設置。

▼院内での託児所の設置や時短勤務等について。

▼子育て支援。

▼病児保育の施設を作ってもらい(院内での学 童保育も)、HP などに、いろいろな先生の話 を載せてもらいたい(子育てに関して、専門 医、普段の勤務体制、生活など)。

▼授乳室について。

▼育休後も難なく復帰できる環境を提示して、 多くの女性医師が働きやすい職場にして欲しい。

▼子供の発熱など、急な休みに対応してもらえると助かるが、実際はどうなのか。

▼定時帰宅は認容できるか。

▼勤務制限せざるを得ない女性医師に対する男 性医師の理解を深めてもらえるよう、院長から各男性医師に説明して欲しい。

5.女性医師全般について、ご意見、ご要望等 がございましたらお書きください。

▼今回のフォーラムに参加して、女性医師のパ ワーを感じた。今までネガティブな面しか見 ていなかったので、とても良い機会となっ た。テストの勉強だけでなくしっかり自分の 勉強をして良い医師になり、先生方の仲間入 りをしたいと思った。

▼学生の参加も多く、感動した。

▼皆で力を合わせて、自分も大事に、趣味も大切に。

▼(このような会を)1年に1回、続けて欲しい。

▼女性医師が働きやすい環境。すべての医師や医療従事者にとっても働きやすい環境にしたい。

▼職場環境についてもっと意見が欲しい。

▼学生にも情報提供できて、いいなと思った。

印象記

沖縄県医師会女性医師部会委員 松原 忍

去る7 月23 日(土)、第5 回沖縄県女性医師フォーラムが開催され、医師のみならず医学生な ども含め、合計71 人の参加を得て活発な意見交換が行われました。今回は「専門医をめざそう」 をテーマに、各分野の先輩専門医が各々のテーブルでこれから専門医取得をめざす年代の先生達 に「コツ」や「プチ情報」を伝授する形式でした。

夕飯のお弁当を食べながら、各テーブルで専門医ならではの情報が熱く語られたり、違う分野 の専門医同士が情報交換をきっかけに新たな専門医取得を意識するようになるかと思えば、現 在・過去・未来の子育て苦労話に花が咲くなど和気あいあいとした雰囲気で会は進みました。

本フォーラムは第1 回の「頑張ろう!女性医師」に始まり「女性医師支援の流れと私達の取り 組み」「沖縄県女性医師バンク設立に向けて」「医師を続けていく為に必要なことは」と続いてき ました。様々な事情で医療に従事していない女性医師を掘り起こし、ピンチヒッターから始まる 活躍の場を創造し、常勤医・スペシャリストとしての独り立ちを応援するという一連のながれが できたのではないかと思います。しかし、先輩専門医を除いた今年の参加者は18 名、研修医は6 名にとどまりました。全員が何らかの形で医師を継続しており「休業中の女性医師の掘り起こし」 という観点からは課題を残す結果となりました。

毎年、ぽつぽつと男性の姿もありましたが、今年は琉球大学から男子医学生の参加も多数見受 けられました。自分自身の将来像を思い描くのに適したテーマだったのだと思いますが、それ以 上に「これから医師となる上で、自分も女性医師をサポートしていきたい」との感想を述べてい ただき、今後は男女の区別なく協力し合っていく職場環境になっていくのだ…という明るい気持 ちで会を終了することができました。