第7回男女共同参画フォーラムに参加して

〜さまざまな『育てる』がメインテーマ〜

沖縄県医師会女性医師部会長 依光 たみ枝

去った2011 年7 月30 日(土)、13 時〜 17 時 まで秋田ビューホテルで第7 回男女共同参画フ ォーラムが開催された。福岡で開催された第4 回フォーラムから、私と銘苅桂子先生が前年度 に立ち上がった女性医師部会より初めて代表と して参加した。今回私は2 回目、涌波淳子先生 は初めてのフォーラム参加であったが、秋田は 2 人とも初めての旅であった。フォーラム前日 に秋田入りをしたが、東日本大震災の影響はな く田んぼの青々とした稲が印象的であった。夕 食はホテル近くで郷土料理のきりたんぽ鍋とお いしい日本酒を味わいながら、施設長会議のア ンケートの案を練り、女性同士で楽しい夜を過 ごした。

フォーラム当日、青森・福島の大洪水が朝か らテレビ中継されており、秋田もゲリラ豪雨で 会場に着く頃はずぶぬれになるほどであった。 会場の大ホールは、全国から集結した290 名余 の参加者で埋め尽くされていた。

会の開始に先立ち、東日本大震災で亡くなら れた方々へ黙祷が捧げられた。その後2 時間に わたり基調講演から始まり、メインテーマ「育 てる〜男女共同参画のための意識改革から実践 へ〜」のシンポジウムは、医学生参加の今まで のフォーラムとは違った雰囲気で、活発な討論 で盛り上がり質問も時間がなく途中で打ち切ら れる程であった。辛い体験を少しも感じさせな い淡々と話される村木厚子内閣府政策統括官の 基調講演は、綿密な統計を基に日本の少子化の 将来像を危ぶむ報告が印象的であった。総合討 論では秋田大学の医学生への男女共同参画・キ ャリア形成に関する必修カリキュラムについて の質問が多かった。キャリア未来年表、出産に 関わる法律・制度の勉強会は、医学生に実際自 分の医師としての人生を考えてもらういい機会 となったとの報告に他の医師会から参考にしたいとの発表があった。医学生からの「復職のコ ツは?」の質問に「勝ち組にならなくてもい い、負けなければいい」との答えは、自分自身 にあった生き方で仕事を続けて行く事の大切さ をメッセージとして受け止めてもらえたらこの 会は大成功だと思った。ユニークな提言として 女性医師1 割運動−日本医師会の役員・理事、 大学教授・施設長などなど、また今回の大震災 できめ細やかな女性医師の復興への参加の要望 が挙げられた。

3 年前のフォーラムに比べ着実に女性医師の 役割〜立場が向上している事を感じたが、これ からの医療界を担う研修医達のためにも気負わ ずに、身近な事から手がけていきたいと思った フォーラムだった。

有意義なフォーラムに参加させて頂いた県医 師会にお礼を込めて、私の感想の後は涌波先生 の報告にバトンタッチします。

第7回男女共同参画フォーラム 概要

沖縄県医師会女性医師部会委員 涌波 淳子

第7 回男女共同参画フォーラムは、「“数”だけ ではなく、女性の特性を生かした医療の“質”と いう視点でも女性医師なくして地域医療は成り立 たない。そのためには、勤務環境を中心とした構 造上・システム上の改善とともに、男性医師も管理 者もそして女性医師自身も意識改革が必要である。

その意識改革をすすめていくために、今回の テーマは“育てる”とした」という原中日本医 師会長、小山田秋田県医師会長のご挨拶ととも に始まった。

感想については、依光部会長が書かれるので、 私は、フォーラムで語られたことをできるだけ 正確にお伝えできるように要約をしたいと思う。

1.基調講演

「これからの『支え手』を考える

―男女共同参画と子ども・子育て支援―」

内閣府政策統括官(共生社会政策担当)

村木厚子氏

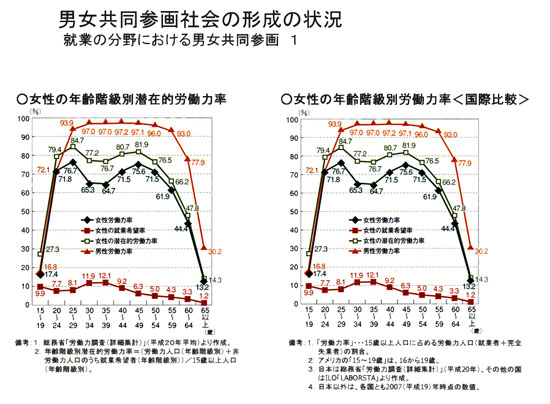

現在、日本では、人口減少、少子高齢化時代 が進んできている。その原因としては、「晩婚 化の進行」と「夫婦出生児数の減少」と推定されている。しかしながら、独身男女の約9 割は 結婚意思を持っており、希望子供数も2 人以上 である。この国民の希望と現在推定される少子 高齢化との乖離を生み出している要因として、 雇用の安定性や持続性、仕事と生活の調和の度 合い、育児不安などが指摘されており、出産・ 子育てと働き方をめぐる問題に起因するところ が大きいと考えられる。特に、日本では、グラ フにもあるように、20 代後半から40 代の労働 力が下がり「M 字カーブ」を呈している事よ り、子育て中の女性の就労支援を行う事が大切 だと思われる。そのためには、1)子育て世代の 男性の長時間労働 2)子育ての孤立化と負担感 の増加 3)社会の中での子育て支援経済政策の 改善が急務とされる。リーダーとなる「指導的 地位」に女性が占める割合は、国の審議会等委 員(33.2 %)薬剤師(67 %)以外では10 %代 であり、2020 年までにこの比率をあらゆる分 野において、少なくとも30 %程度になるよう に期待されている。特に、ライセンスにおいて 男女平等であり、現在不足しているが故に様々 な工夫をしてでも確保したい「医師」の世界において、男女共同参画モデルを作っていただき たい。

2.報告

1)提言「災害と男女共同参画」

日本医師会常任理事 保坂シゲリ氏

国民の体と心を守る医師として、私たちは、 国民全体の男女共同参画についても考えていか ないといけない。特に、今回の東日本大震災に おいて、様々な意思決定機関(会議や委員会) における女性委員割合が少なかった事が、女性 や子育てに配慮した環境づくり、相談窓口の視 点が足りなかったことを引き出していると思わ れる。日本医師会から内閣総理大臣および都道 府県知事宛に、災害・復興・防災関連における 男女共同参画の視点および女性の参画推進を提 言した。

2)日本医師会男女共同参画委員会報告

日本医師会男女共同神作委員会委員長

小笠原真澄氏

日本医師会は、積極的改善措置として「女性一割運動」を展開することにした。具体的 には、1)平成24 年度までに、委員会委員に占 める女性の割合を一割に。2)平成26 年度まで に、役員(理事・監事)の女性の割合を一割にする。

3)日本医師会女性医師支援センター事業

統括コーディネーター 秋葉則子氏

女性医師支援事業のシンボルマークが決ま った。

平成23 年度のセンター事業計画は、これま での女性医師バンク、医学生・研修医サポー ト、相談窓口などに加え、女性医師キャリア支 援の為のDVD 作成、ホームページ作成など。

シンボルマーク

3.シンポジウム

「育てる〜男女共同参画のための意識改革から実践へ〜」

座長:秋田県医師会女性医師委員会委員 小野剛氏

秋田県医師会理事 小笠原真澄氏

1)医学生を育てる

教育する立場から 秋田大学医学部総合地域

医療推進学講座 蓮沼直子氏

学生の立場から 秋田大学医学部4年生

大内佑香氏

秋田大学では40 %が女子学生であり、秋田 県の女性医師の7 割は医師と結婚しているとい う事から男女共同参画のためには、男子学生も 一緒に講義を受け、考える事が大切である。そ こで、同大学では、2010 年度より、1 年次(必 修ゼミ):「プロフェッショナリズム」をテー マにどんな医師になりたいかという講義。3 年次(必修):「共働きの医師夫婦。両方が勤務 の日に、子供が発熱。さてどうするか」など具 体的なケースをあげてグループ討議をし、その 後先輩医師の体験談を聞くという講義。5 年次 と6 年次は、女子学生希望者のみに対して、先 輩女性医師と語るキャリアパス相談会(通称ラ ンチ会)を開催し、ロールモデルの提示や「出 産にかかわる法律・制度」などの勉強会を行っ てきた。

学生からは、女性医師が抱える種々の問題に 関して、男子も女子も共に学び、考えることが でき、男女ともに、これまで漠然としか考えて いなかった将来の働き方について向き合って考 える時間ができたことが一番良かったと評価が 高かった

2)若手医師(研修医)を育てる

平鹿総合病院循環器科内科科長 伏見悦子氏

自分自身が仕事を辞めたいと思ったのは、周 囲からのサポートが乏しく、仕事も子育てもす べて中途半端と感じた時であり、そのうえ、相 談できる同僚、上司、友人がいなかった時であ った。そこを乗り越えた経験を通して、女性医 師がいきいきと仕事をしていくために必要なの は、1)本人の継続する確固たる意欲2)周囲の理 解と支援(本人のやる気と能力を認めることや 本人が自信を持てるような技術指導の場を作る ことも含む)3)高い理想を持ちすぎず、長い目 で物事を考える事などだと考えた。それらを後 輩をサポートする視点として活用している。

3)専門医を育てる〜キャリアアップ支援システムについて

藤田保健衛生大学医学部脳神経外科教授/

救命救急センター長 加藤庸子氏

専門医、指導医、認定医などの取得は、自分 自身に付加価値をつける一つの方法である。そ のキャリア形成支援のためには、研修機会の提 供、ロールモデルの育成と提示、女性医師ネッ トワークなど女性医師・医学生や研修医をサポ ートするシステムが必要。しかし、現実では、せっかく作ったその情報が必要な人に届かない というジレンマもある。離職しない、キャリア 形成をあきらめないという、医師としての堅い 志を育成したい。また、そのためにも指導者で ある教師、教授、管理者の意識改革も必要で、 「出るくいを育てる」という風土が大切。また、 すべての人を同じように伸ばすのではなく、そ の人に合った形でその人が社会貢献できるよう に伸ばしていく教育が必要。

4)ターニングポイントにある医師を育てる

仕事を継続する〜再研修システムを含めて〜

東京女子医科大学附属病院女性生涯健康センター教授/副所長

檜垣祐子氏

女性医師のサポートのためには、仕事を継続 する為の支援、離職者の再研修システム、支援 システムの連携が必要と思われる。東京女子医 大では、離職者の再研修システムとして、その 人に合ったオーダーメイドの臨床研修ができる 再就職先を紹介したり、e-learning を活用した 支援プログラムを行っている。登録、視聴は無 料で、2011.6.30 現在3,383 名が登録。

5)意思決定部門・方針決定部門へ参加していく医師を育てる

日本医師会副会長 羽生田俊氏

日本全体の医師の女性医師の割合は、 18.1 %、日医会員の内、女性は、14.5 %、し かしながら、日本医師会の最高意思決定機関で ある日医代議員会において、執行部30 人のう ち女性は、たった一人(3.3 %)、代議員は、8 人(2.2 %)である。都道府県医師会役員に占める女性の割合は、H14 ・15 年度の19 人 (1.8 %)からH22 ・23 年度51 人(4.6 %)と 増加してきているが、まだまだ少ないと感じて いる。日医では、H10 年より様々な会合、調査 などを行い、意思決定部門への女性医師の参画 に向けて努力を重ねてきた。そして、今年度 は、「女性1 割運動(前述)」を行う事とした。 男女ともに、医療政策への興味や意識の向上、 そして医師会活動、医政活動への参画を期待し たい。

4.総合討論の中で

村木氏:「女性医師」もまだまだ先輩が少な いので、多様なモデルが見えるように出版など を活用するのも良い。結婚や子供を理由にして 楽な道に心が逃げたくならないように、やりが いのある仕事、職場づくりが大切。また、本人 の得意な事を活かして自信につなげ、負い目を 軽くする工夫も必要。仕事と家事・育児との両 立の中で、育まれた危機管理能力(たとえば、 できることからやる、今考えても仕方のないこ とは考えない、勝たなくてもいいから負けなけ れば良いなど)は、様々な状況で役に立つ。役 員や管理職への登用は、やらせてみるしかな い。そして、成功したら本人の功績、失敗した ら、上司のミスという考え方が大切。伸びてい く人というのは、やりたい事とやらなければい けない事、やれる事をバランスを取って行える 人であり、これらは、時に応じて変化していく ので、それを上手にスイッチしていける柔軟性 がある人である。