B型肝炎ウイルス感染をあらためて考える

「肝臓週間(5/23 〜 5/29)」に因んで

琉球大学医学部附属病院第一内科 前城 達次

<はじめに>

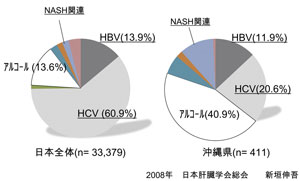

B 型肝炎ウイルス(HBV)やC 型肝炎ウイ ルス(HCV)感染状況から肝硬変や肝がんの 成因を比較検討すると沖縄県と日本本土との違 いが明瞭になってくる。すなわち沖縄県におけ る肝硬変・肝がんはアルコールやNonHBV, NonHCV の割合が他府県と比較して最も高く、 HCV が成因の60 %を占める本土とは明らかに 違うことがわかる(図1)。HCV 感染による肝 硬変・肝がんが少ない要因の一つとして沖縄県 ではHCV 感染者が少ないことが挙げられる。 節目検診でのHCV 抗体陽性率では日本全体の 平均が約1 %弱であるのに対し沖縄県では約 0 . 3 %と全国で最も低率であった。さらに NonHBV、NonHCV 肝硬変・肝がんの割合が 高率だが、アルコール以外では非アルコール性 脂肪性肝疾患(NAFLD/NASH)が多くを占 めている。沖縄県で肥満が多いという事実と関 連している可能性がある。

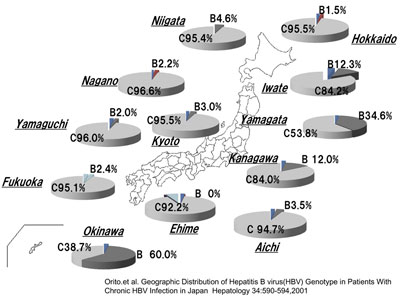

一方HBV を基礎とする肝硬変・肝がんの割 合は日本本土、沖縄県でそれぞれ13.9 %と 11.9 %と差は認めなかった。しかし先の検診で も明確になっているが、HBs 抗原陽性者(いわ ゆる持続感染者;キャリア)の割合は全国が約 1 %に対して沖縄県が約4 %と最も高率であっ た。沖縄県ではHBV 感染率が最も高率である にも関わらず、HBV 関連肝硬変・肝がんが少 ない地域である。この現状を説明する一つの考 えとしてHBV の遺伝子型別の自然経過の違い がある。HBV の遺伝子型は世界的にA からJ まで報告されており、日本を含むアジアでは遺 伝子型B とC が大部分を占める。日本の中でも HBV 遺伝子型の分布には地域差があり、日本 本土では遺伝子型C が90 %以上、沖縄では遺 伝子型Bj が60 %を超えている(図2)。

図1 肝硬変の成因別グラフ

図2 Geographic distribution of HBV genotype in Japan. 2000

沖縄に多い遺伝子型Bj、本土に多い遺伝子 型C。HBV の遺伝子型から見たHBV 持続感染 者における自然経過を念頭にその対応に関して 報告する。またHBV の遺伝子型の検討をして いると近年のB 型急性肝炎の傾向にも変化がみ られており、その点に関しても述べる。

<持続感染者>

→ HBe 抗原陰性無症候性キャリアのフォロ ーについて!

HBV 持続感染者ではその自然経過を考慮し ながら診療する必要がある。出産時や免疫が未 熟な幼小児期に感染した場合、基本的には一生 HBs 抗原陽性の状態が持続する。思春期から 青年期までは未熟な免疫系のため、HBV の増 殖は旺盛(HBe 抗原陽性)であるが肝炎自体 は弱く、HBe 抗原陽性の無症候性キャリア (ASC)の状態が続く。しかし免疫系が成熟し てくる青年期以降には免疫反応による肝炎が発 症しHBV の増殖が抑制されてくる(HBe 抗原 からHBe 抗体陽性へセロコンバージョン)。そ の後はHBV の増殖抑制が維持され、肝炎も沈 静化した状態、いわゆるHBe 抗原陰性のASC の状態で推移する。基本的には遺伝子型Bj も 遺伝子型C もこの経過で推移することが多い。 しかし遺伝子型C の一部ではセロコンバージョ ンすることなく、HBe 抗原陽性のまま慢性肝炎 に移行する場合がある。このような状態では比 較的急速に肝硬変・肝がんへ進行する危険性が 高い(表1)。一方、沖縄に多い遺伝子型Bj に おいてはHBe 抗原陰性ASC 状態で、ほとんど がそのまま問題なく経過し、HBV 関連肝疾患 で死亡することは少なく、遺伝子型C と比較し て肝硬変進展率も低率である(図3)。言い換 えれば沖縄県に多く感染しているHBV は本土 に多いHBV よりも大人しい。従って沖縄県で はHBV 感染率が高率であってもHBV 関連の 肝硬変・肝がんは少ない。ここに沖縄県におけ る肝硬変・肝がんの成因でHBV がそれほど高 率ではない一つの理由がある。

表1 Patients progressed to liver cirrhosis during the observation period.

図3 遺伝子型別肝硬変進展率(30 歳以上)

沖縄県においてはHBe 抗原陰性ASC 患者が 多く、臨床的に問題になることは少ない。この ことから定期的な検査が施行されないことも多 かったのではないだろうか?我々も以前までは それほど厳密にフォローしてきたとは言えない が、遺伝子型Bj のHBe 抗原陰性ASC の対応 に関して考察したい。

一般的にHBV 関連の肝硬変・肝がん患者に おいて、30 〜 40 歳代で純粋な沖縄出身の方は 非常に少なく多くが本土出身である。一方、沖 縄出身でHBV 関連肝硬変・肝がんの患者さん は、ほとんどが60 〜 70 歳以上の高齢の方であ る。その要因として、現在まで臨床的に問題な いとされてきたHBe 抗原陰性ASC の方(遺伝 子型Bj)でも中年以降にHBV が再増殖し肝炎 を発症する例が確実に存在する(図4)。これらの方々は遺伝子型C の慢性肝炎と比較して進行 は緩徐だが、肝硬変・肝がんへ進行することも 稀ではない(表1、図5)。沖縄県においては、 HBs 抗原陽性患者を診療する機会は多く、そ のほとんどがHBe 抗原陰性ASC の方である。 その時点での治療の必要性はほとんどないが、 そのまま放置することは避けるべきである。定 期的な肝機能検査、HBV-DNA 値測定などを 行いながら監視し、ウイルスが再増殖し肝炎を 発症した場合には肝硬変・肝がんへの進行を阻 止する必要がある。このようにHBV が自然に 再増殖し、肝炎を発症する危険性は後ろ向きの 検討では約5 %とあまり高くはないがまだ不明 な点が多く、さらにフォローする間隔に関して も明確な基準はない。従って肝炎再燃の割合や 適切なフォロー間隔などを検討するためにも患 者さんを前向きに観察する必要がある。是非定 期的なフォローをお願いしたい。

図4 HBe 抗原陰性無症候性キャリアからの肝炎発症例

図5 HBV キャリアの自然経過 GenotypeBj

<B型急性肝炎; HBV の初感染>

→ B 型急性肝炎でも、ウイルス排除に時間が かかり、その間に感染拡大の危険性!

近年、日本の大都市を中心に遺伝子型A に よるB 型急性肝炎の増加が問題となっている。 このHBV は元来欧米やアフリカに多く分布し ていたが、人的交流が盛んになるに連れて日本 でも、大都市を中心に増加傾向を示している が、持続感染者で遺伝子型Bj が多い沖縄県で も日本の大都市と同様に遺伝子型A による急 性肝炎が増加しているか検討した。

まずB 型急性肝炎の発生数について1985 年 から5 年間隔でみると8 例、7 例、5 例、6 例と 減少傾向を示していたが2005 年からの5 年間 では16 例と増加傾向を示した。さらに2010 年 の1 年間でも5 例、2011 年1 月でも6 例確認さ れた。当院及び関連病院では増加傾向といえる が、沖縄県全体でB 型急性肝炎が増加している かは不明であり、これを把握するためには届け 出伝染病としての周知徹底が必要になる。B 型 急性肝炎は届け出を怠った場合の罰則規定(罰 則が施行されたことはないが)のある五類感染 症であり、患者が発生した場合は、是非保健所 への届け出をお願いしたい。

これらB 型急性肝炎において遺伝子型を判定 できたのが39 例。遺伝子型A が22 例、Bj が 12 例、C が5 例であった。1990 年代までのB 型急性肝炎の多くが遺伝子型Bj とC によるも のであったが2000 年以降のB 型急性肝炎では 遺伝子型A によるものが70 %と増加していた (図6)。

図6 B 型急性肝炎の推移

急性肝炎の経過としては、HBs 抗原陰性化 までの期間は遺伝子型A で平均8.9 ヶ月、遺伝 子型Bj、C で2.8 ヶ月と遺伝子型A において HBs 抗原陰性化まで時間を要していた。一般的 にB 型慢性肝炎はHBs 抗原陽性が6 ヶ月以上 持続する状態を指すが、この遺伝子型A の急性 肝炎の場合には約9 ヶ月間HBs 抗原が陽性で あり、既存の判定では慢性化の範疇に入る。報 告によれば約10 %は慢性化・持続感染するが 多くの場合は一過性感染で終息する。しかし今 までの遺伝子型Bj やC の場合と違い、HBV 排 除までに時間がかかるため、さらなる感染拡大の危険性が上昇する。

献血を行う集団は比較的若年者が多いが、 HBs 抗原陽性率は0.9 %以下と非常に低率であ る。母子感染対策施行以降に出生した若年者で もHBs 抗原陽性者は非常に少ない。遺伝子型 Bj を持つキャリアは次第に高齢化し、性的接 触による感染拡大の危険性は相対的に低下して きていると推測される。逆に若年者では遺伝子 型A による急性肝炎がほとんどである。遺伝子 型A のHBV は外国から流入し、性的接触で感 染拡大するという点ではHIV と同様である。 この感染拡大を防ぐためには若年者を中心とし た一般住民にも的確な情報提供を行い、行政と 一緒に医療従事者間の連携を密にしながら十分 な監視・啓蒙活動を行うことが重要である。

<まとめ>

HBV 感染における持続感染者の自然経過を 踏まえたフォロー及び急性肝炎における最近の 傾向に関して報告した。HBV 感染には以上の 他にもHIV との重複感染時の病態や治療、化 学療法や免疫抑制療法時の再活性化など様々な 問題がある。非常に興味深い感染症であるが、 病態も様々で、患者一人一人を十分に評価して 診療を行う必要がある。

<参考文献>

・Michitaka K. et al. Etiology of liver cirrhosis in

Japan: a nationwide survey. Japan Etiology of Liver

Cirrhosis Study Group. J Gastroenterol. 2010; 45

(1):86-94. Epub 2009 Sep 30.

Sakugawa H. et al. Preponderance of hepatitis B

virus genotype B contributes to a better prognosis of

chronic HBV infection in Okinawa, Japan. J Med

Virol. 2002 Aug; 67(4):484-9.

Orito.et al. Geographic Distribution of Hepatitis B

virus(HBV) Genotype in Patients With Chronic

HBV Infection in Japan Hepatology. 2001; 34:590-

594.

Nakayoshi T. et al. Difference in prognosis between

patients infected with hepatitis B virus with genotype

B and those with genotype C in the Okinawa Islands:

a prospective study. J Med Virol. 2003 Jul; 70(3):

350-4.

Sugauchi F.et al. Two subtypes of genotype B (Ba

and Bj) of hepatitis B virus in Japan. Clin Infect

Dis. 2004 May 1; 38(9):1222-8. Epub 2004 Apr 9.

Maeshiro T. et al. Different natural courses of

chronic hepatitis B with genotypes B and C after the

fourth decade of life. World J Gastroenterol 2007; 13

(34): 4560-4565

Kobayashi M. et al. Change of hepatitis B virus

genotypes in acute and chronic infections in Japan. J

Med Virol. 2008 Nov; 80(11):1880-4.Michitaka K.

et al. Etiology of liver cirrhosis in Japan: a

nationwide survey. J Gastroenterol. 2010; 45

(1):86-94. Epub 2009 Sep 30.