全ての医療従事者は禁煙支援を

沖縄県立中部病院呼吸器内科

玉城 仁

1.はじめに

喫煙は健康へ多大な害を及ぼすことが証明さ れている。全体の喫煙率は低下しつつあるが若 年層の喫煙率は依然として高い。また、COPD、 癌、心筋梗塞を罹患しても喫煙し続ける患者、 さらには医療従事者の中に喫煙するものが少な からずみうけられる。疾患治療、高度な医療提 供も重要だが禁煙支援を含めた予防医学にも力 を入れていかなければならない。禁煙の重要性 を地域住民にアピール・啓発していくことは地 域医療を担うクリニック・病院の責務である。 そこで本稿では、禁煙支援・治療の要点を概説 する。

2.喫煙の身体への影響

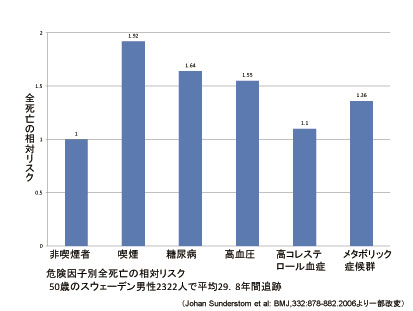

タバコには、ニコチンや一酸化炭素をはじめ 約4,000 種類の化学物質が含まれ、そのうち有 害物質は200 種類、発癌物質は60 種類以上も ある。2007 年の厚生労働省研究班の報告では 喫煙者は非喫煙者より平均寿命が3 年半短い。 英国では喫煙により10 年間寿命が短縮したと 報告されている。喫煙率が最も低く、受動喫煙 は少ないと考えられる先進国でスウェーデン (喫煙率15.9 %: 2005 年)から興味深い報告 があった。全死亡リスクを虚血性心疾患のリス クファクターより検討したもので、対象は50 歳のスウェーデン男性2,322 人で平均29.8 年 間追跡している。喫煙の全死亡のリスクは1.92 倍と非喫煙者の2 倍近く上昇することが示さ れ、糖尿病、高血圧、メタボリック症候群、高 脂血症以上に全死亡リスクは高いことが示され た(図1)。喫煙者では、生活習慣病の治療の みでは不十分で、禁煙も同時に指導、支援しな ければ、不十分な診療といえよう。

図1

また、喫煙者は非喫煙者と比べ、肺癌(男 4.8 倍、女3.9 倍)、喉頭癌(男5.5 倍)のみな らず、食道癌(男3.4 倍、女1.9 倍)、肝臓癌 (男1.8 倍、女1.7 倍)、胃癌(男1.5 倍、女1.2 倍)、子宮頸癌(2.3 倍)等の発癌リスクを増加 させる。呼吸器系病変(COPD、気管支喘息、 間質性肺炎)、心血管・脳血管病変、糖尿病・ 脂質代謝異常、さらには不妊、周産期への影 響、美容、骨粗鬆症、受動喫煙による影響(発 ガン、子供の喘息、中耳炎、知能指数の低下 等)など、喫煙の有害性は計り知れない。

3.短時間禁煙指導と5A ・5R

米国禁煙ガイドライン2008 では、医療従事 者(医師、看護師、歯科医師、薬剤師、臨床心 理士、ソーシャルワーカー、カウンセラー等) は、医療機関を受診する全ての患者にタバコを使用について尋ね、タバコ使用者を明らかにす べきであるとされている。その介入を戦略A : 禁煙する意志のある現喫煙者、戦略B :禁煙す る意志のない現喫煙者、戦略C :最近禁煙した ばかりの前喫煙者にわけて指導すること推奨し ている。また、診察のたび、3 分間以内の禁煙 指導だけでも1.3 倍有意に禁煙率が高まること が報告されている。指導1 回あたりの時間や指 導を行った総時間、指導に関わるスタッフの職 種の数にそれぞれ比例して禁煙率が3 倍近くま で高まることも明らかになっている。

患者の禁煙に対する気持ちの準備状態は様々 であるため、禁煙指導の“5 A ”(表1)の Assess(評価)にてProchaska らの行動変容 ステージ分類を参考にすると便利である。行動 変容ステージは次の5 つに分類される。1)前熟 考期(禁煙に感心なし)、2)熟考期(1 〜 6 ヶ月 以内に禁煙の意志あり)、3)準備期(1 ヶ月以 内に禁煙の意志あり)、4)実行期(禁煙後6 ヶ 月以内)、5)維持期(禁煙後6 ヶ月以降)。人は これら一連のステージを進んだり、後戻りして 禁煙へ向かっていくことを理解して、禁煙支援 を行っていくことが重要である。禁煙指導の“5A”、禁煙を動機づける“5R”(表2)に関す る具体的な質問や支援方法は文献4 を参照され たい。

4.禁煙外来

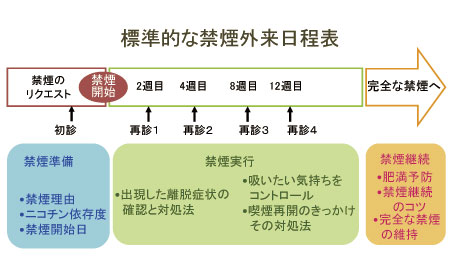

2006 年4 月より禁煙治療が一部保険適応に なった。保険診療を行うための施設基準には、 敷地内全面禁煙、呼気一酸化炭素濃度測定器 を備え、禁煙治療の経験を有する医師が1 名以 上、専任の看護職を1 名以上配置していること が必要である。また、ニコチン依存症患者で保 険診療対象となるには、ニコチン依存症に係る スクリーニングテスト(TDS)が5 点以上、ブ リンクマン指数≧ 200、直ちに禁煙することを 希望し、「禁煙治療のための標準手順書」(日本循環器病学会のホームページより非 会員もダウンロード可)に則った禁 煙プログラム(12 週間にわたり計5 回の通院)の説明を受け、文書によ り同意をしていることが必要である (図2)。ブリンクマン指数≧ 200 で は、未成年者がほとんど保険適応に ならず、自由診療になるという制度 上の問題も指摘されている。

図2

禁煙外来で禁煙支援を行っていく ためには、医師のみではなく、多く の職種が関わることが重要といわれ ている。本来ならば、医師、看護 師、薬剤師、臨床心理士、必要に応 じ精神科医等が関わり適切な支援を 行っていくことが望ましい。しかし、 実際にはマンパワーの問題もあり当院では、週3 日、午後の時間帯に原則予 約制で看護師と医師の2 人で行ってい る。初診時に看護師が禁煙外来のシス テム説明、問診(同意書への患者サイ ンも含む)、CO モニター測定、薬物の 適切な使用方法説明等を行い、医師が 喫煙害と禁煙のメリットを説明し処方 している(所要時間約20 分)。そして、 再診時には、まず看護師が受診した事 を労う声かけ、副作用の有無を確認、 呼気一酸化炭素濃度の測定、禁煙継続 の確認、禁煙を継続できている場合は 禁煙できていることを称賛、吸いたい気 持ちがあった場合は、どんな場面で吸い たくなったのか、どう対処したのかを一 緒に振り返っている。喫煙継続や再喫 煙している場合は、禁煙の動機を振り 返り、どんな場面で吸ってしまったの か、どうすれば吸わずにすんだのか看護 師と一緒に考えていくようにしている。 その後に医師は診察、アドバイスをして 薬剤を処方する。

院外処方やニコチン製剤のOTC 化に より、薬剤師は禁煙支援を行う身近な 担い手であるため、薬剤師との連携も 大切となってくる。また、禁煙外来通 院が理想ではあるが、定期的な5 回通 院(保険診療を受けるための条件の1 つ)が困難な方は、薬局でニコチン製剤を直接 購入・支援を受けられるよう提案している。

5.禁煙補助薬

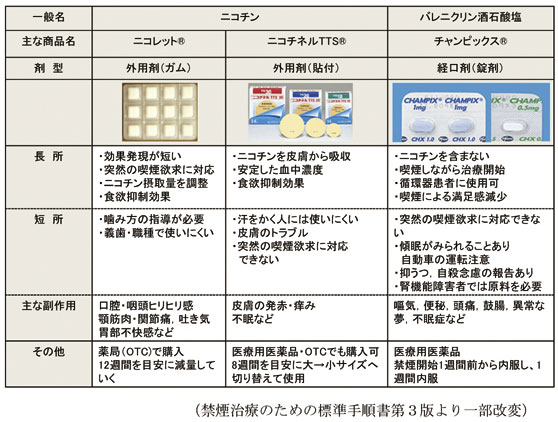

本邦では3 種の禁煙補助薬が入手可能であ る。禁煙外来で保険診療可能な薬剤はニコチン パッチとバレニクリンである。OTC で入手可 能な薬剤にはニコチンガムとニコチンパッチが ある。それぞれの薬剤の特徴を踏まえたうえ で、患者の状態を考慮し選択する(図3)。禁 煙外来へ計5 回通院(12 週間)した場合、初 診料+再診料、ニコチン依存症管理料、院外処 方箋料、禁煙補助薬を合計すると、3 割自己負担でニコチンパッチが12,003 円、バレニクリ ンが18,432 円の費用となる。

図3:禁煙補助薬の種類と使用上の特徴

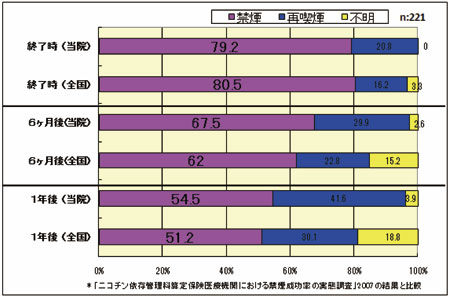

禁煙外来へ通院し禁煙補助薬を併用した場 合、平成19 年度中医協のまとめによると禁煙 成功率は、外来終了時72.3 %、治療開始から1 年後の継続禁煙率32.6 %である。禁煙外来5 回全ての指導を終了した患者では、1 年後の継 続禁煙率45.7 %であり、指導の回数が多いほ ど継続禁煙率が高い傾向が認められている。当 院にてニコチン依存症管理料の算定を始めた 2006 年6 月から2008 年8 月までの受診者の禁 煙状況の調査結果でも同様の結果が得られてい る(図4)。

図4 :当院と全国の継続禁煙率

6.インターネット・携帯サイトによる禁煙支援

患者の多くは自宅へ帰ってから、喫煙欲求が 強くなることが多い。同居されるご家族がいる 場合は、その方より助言、励ましを継続的にお 願いできるようにしている。

最近では禁煙支援に関するインターネット、 携帯サイトが存在する。その代表的なものに 「禁煙マラソン」(http://kinen-marathon.jp/) がある。当院の禁煙外来でも、インターネット や携帯サイトの使用が可能な方は、「禁煙マラ ソン」への登録を勧めている。禁煙マラソン は、1997 年から奈良女子大学教授高橋裕子医 師が主宰しているコミュニティーベースの禁煙 プログラムとなっている。主な概要は、メーリ ングリストに送られるアドバイス、新たな禁煙 チャレンジャーへの禁煙成功者(アドバイザ ー)の応援、運営スタッフからのアドバイスメ ール、必要に応じ専門家からの医療相談アドバ イスを受けることができる。

7.最後に

喫煙者に対する禁煙支援・治療は疾患治療の 最初の一歩である。現在、沖縄県医師会ホーム ページ、禁煙推進コーナーで紹介されている禁 煙外来を行っている医療機関は85 件(H22 年4 月現在)である。今年11 月26 ・27 日には沖 縄県医師会共催で第6 回日本禁煙科学会学術総 会が沖縄県医師会館、薬剤師会館、小児保健セ ンターで開催される。これを期にさらに多くの 医療機関で禁煙支援の輪が広がっていくことを 期待したい。

参考文献)

1.Murakami Y et al : Life expectancy among Japanese

of different smoking status in Japan : NIPPON

DATA80. Journal of Epidemiology, 17(2): 31-

37,2007

2.Johan Sunderstom et al: BMJ,332:878-882.2006

3.日本循環器学会、日本肺癌学会、日本癌学会: 禁煙治

療のための標準手順書第3 版: 2008 http://www.jcirc.

or.jp/kinen/anti_smoke_std/anti_smoke_std_rev3.pdf

4.U.S.Department of Health and Human

Services:Treating Tobacco Use and Dependence:2008

Update, 2008

http://www.surgeongeneral.gov/tabacco/treating

tabacco_use08.pdf

5.玉城仁: Medicina Vol.46, pp1677-1681,2009

6.Kota Katanoda et al:Population Attributable Fraction

of Mortality Associated with Tobacco Smoking in

Japan: A Pooled Analysis of Three Large-scale

Cohort Studies. Journal of Epidemiology, Vol. 18

(2008) , No. 6 pp.251-264