沖縄県におけるアレルギー性鼻炎の地域特異性

〜アレルギー週間(2/17 〜 2/23)に因んで〜

知念耳鼻咽喉科 知念 信雄

はじめに

アレルギー性鼻炎は、鼻粘膜における抗原抗 体反応によって起こる発作性再発性のくしゃ み、水性鼻汁および鼻閉を3 主徴とする疾患 で、近年増加の傾向にあるとされています。

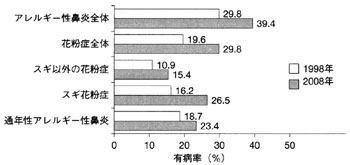

アレルギー性鼻炎の有病率は報告によってま ちまちですが、2008 年に行われた耳鼻咽喉科 医とその家族を対象にした全国的な疫学調査で は、通年性アレルギー性鼻炎の有病率は 23.4 %、スギ花粉症のそれは26.5 %、アレル ギー性鼻炎全体では39.4 %で、1998 年の同様 な調査に比べて明らかに増加が認められたとし ています(図1)。1)

図1 アレルギー性鼻炎の有病率

(鼻アレルギー診療ガイドライン2009 年版)

アレルギー性鼻炎の増加要因としては諸説あ りますが、1)戦後のスギの植林によるスギ花粉 の飛散量の増加、2)家屋の密閉化によるイエダ ニの増加、3)大気汚染、4)欧米型への食生活の 変化、5)人が接触する合成化学物質の飛躍的な 増加、6)社会の複雑化によるストレスの増加な どが考えられています。

従来はハウスダスト(ダニ)がアレルギー性 鼻炎の主要アレルゲンとされてきましたが、日 本では近年スギ花粉症が増加し、地域によって はハウスダストを抜いてトップに踊り出ている 所もあります。日本本土では2 〜 4 月頃にはス ギ花粉症の患者が爆発的に増加しますが、沖縄 県ではそのような現象は認められません。今回 は沖縄県におけるアレルギー性鼻炎の地域特異 性について書いてみたいと思います。

沖縄県におけるアレルギー性鼻炎の特色

沖縄県は日本の最南端に位置し、亜熱帯に属 するため、気候や風土、植生分布が他府県とは 著しく異なっています。

著者らは沖縄県におけるアレルギー性鼻炎の 実態調査を行い、その特色を1)鼻症状は12 月 から2 月の冬期に増悪しやすい傾向にあった、 2)アレルギー性鼻炎の主因アレルゲンはハウス ダストであり、他の地域よりも高率であった、 3)花粉飛散量が少なく、花粉症の有病率も低か ったと報告しました。2)3)

表1 は沖縄県の各地域における皮内反応陽 性率を示したものです。前3 者は学校健診によ りアレルギー性鼻炎と診断された学童を対象としたものですが、後2 者はアレルギー外来に 通院している一般患者を対象としたものです。 対象患者の性格が異なるためか、各アレルゲ ンの陽性率にばらつきが認められますが、どの 地域でもハウスダストが第1 位を占め、花粉ア レルゲンに対する陽性率は全般的に低率とな っています。2)〜 4)

表1 地域別皮内反応陽性率(%)

ハウスダストが高率になった理由として、高 温多湿な沖縄県の気候がイエダニの生育に適し ているためではないかと推測され、さらに近年 の家屋の密閉化とカーペットの普及がダニにと っては好都合な環境となっていることが考えら れます。また、冬期に鼻症状が増悪しやすい理 由としては、一般に春と秋に有症期を持つ花粉 症の頻度が低いためということが考えられます。

沖縄県の花粉症

花粉症とは花粉によって引き起こされる鼻や 目のアレルギーで、我が国では春に発症するスギ 花粉症が花粉症の代名詞になっていますが、こ れは日本特有のもので、ヨーロッパでは枯草熱と 称されるイネ科花粉症が、北米ではブタクサ花粉 症が広く知られています。沖縄県にはスギは自生 せず、ブタクサ花粉症もほとんどないとされてい ますが、特有の花粉症としては著者らが報告し たモクマオウ科花粉症があります。2)7)

沖縄県の空中花粉飛散状況については樋口 ら5)や長野ら6)が報告していますが、表2 は著 者らが報告した1979 年の空中飛散花粉の調査 結果を示したものです。2)

これらの特徴を要約すると次のようになり ます。

1)飛散数が最も多いのはリュウキュウマツで、 2 〜 3 月にピークを示す。

2)次に多いのがイネ科の花粉で、1 年を通じて 飛散するが、10 〜 11 月に特に多く認められ る。その多くはススキやチガヤなどの雑草と サトウキビの花粉であると思われる。

3)3番目に多いのがモクマオウ科の花粉で、4 〜 6 月にピークを示す。

4)その他の花粉の飛散数はきわめて少ないが、 キク科、ブナ科、ヒノキ科、ニレ科などの花 粉が認められた。

最も飛散数が多いのはリュウキュウマツです が、マツ科の花粉は抗原性が低いとされていま すので、モクマオウ科に注目して調査を行いま した。

表2 空中花粉の年間飛散数と最高飛散日

モクマオウ科花粉症

熱帯および亜熱帯地域に広く分布するモクマ オウ科はオーストラリア原産の常緑高木で、現 在までに約45 種が知られています。その外形が 針葉樹に似ていることから、英語圏では Australian pine と呼ばれていますが、マツ科と は全く異なる独立した科です。一見針葉に見え る緑色の部分は実は小枝で、小枝の節になった 部分に退化した鱗片葉が輪生しています。花は 単性で、一般に雌雄同株になっています。沖縄 県における開花期は大体4 〜 6 月で、花粉は枝 をめぐって黄金色の雲のごとくに散ると いわれています。すなわち風媒花で、花 粉量が比較的多く、オーストラリアやア メリカ、スペインなどでは花粉症の起因 植物として知られています。

モクマオウ科はわが国では明治維新前 後に伝来したといわれ、琉球列島や小笠原 諸島に数種が分布しています。そのうち沖 縄地方で最も普通に見られるのはトキワギ ョリュウで、風致林や防風林、防砂林とし て植栽され、広く分布しています。

表3 は著者らが報告したモクマオウ科花粉症 の症例で、アレルギー外来に通院している患 者68 例に対して皮内テストを行い、モクマオ ウ科花粉に対して陽性を示した6 例について詳 細な分析を加えたものです。詳述は避けます が、症例6 以外はモクマオウ科花粉症と考えら れます。2)7)

沖縄県のモクマオウ科は畑や原野の宅地化に より年々減少してきており、モクマオウ科花粉 症の数もそれ程多くはないと思われますが、地 域によってはかなりの潜在患者が存在している ことも考えられます。

最後に、余談ですが、耳 鼻科医の間でよく言われる 冗談をひとつ。「スギ花粉症 の季節はスギのない沖縄で 快適に過ごしましょう」を 冬から春の沖縄観光のキャ ッチフレーズにしたら良い のではないかと思いますが、 いかがでしょうか。

表3 モクマオウ科花粉エキス皮内反応陽性者

参考文献

1)奥田 稔・他:鼻アレルギー診療ガイドライン2009年版,日本アレルギー学会,2009

2)知念信雄・他:沖縄県における鼻アレルギーの実態,琉大保医誌 3,387 − 394,1981

3)知念信雄・他:八重山地方における鼻アレルギーの実態,琉大保医誌 4,356 − 361,1982

4)野田 寛:沖縄/特有の花粉症,アレルギーの臨床5(2),44 − 45,1985

5)樋口謙太郎・他:西日本地区における空中飛散花粉および花粉症の調査(第1 報 花粉編),アレルギー26,93 − 103,1977

6)長野 準・他:日本列島の空中花粉,北隆館,東京,1978

7)知念信雄:モクマオウ科花粉症,アレルギーの臨床22,29 − 30,1983