結核予防週間(9/24 〜 9/30)に寄せて

中部福祉保健所 崎山 八郎

はじめに

国は、毎年9 月24 日から30 日までを結核予 防週間と定め、全国的に結核に関する普及啓発 活動を展開しますが、県内においても、県、結 核予防会、結核予防婦人団体などの関係者が参 加して街頭キャンペーンなどが実施されます。

今年の4 月、お笑い芸人の結核発病があり、 マスコミでも大きく取り上げられたことによ り、国民の関心が一気に高まり、東京都の保健 所などでは一時電話相談が殺到したと伝えられ ています。特に、今回のケースでは患者が芸能 人ということもあり、マスコミの取り上げ方も 大々的で、本人には大変気の毒な出来事であっ たと思います。

結核に関しては、医療従事者も含め一般の 方々の関心は低く、マスコミで取り上げられた りすると一時的に関心は高くなりますが、しば らくするとまた忘れられてしまう傾向があるよ うに思われます。

アメリカより40 年の遅れ

日本における結核の現状は、2007 年の新規 の患者発生数は25,311 人で、罹患率は人口10 万対19.8 となっており、毎年わずかずつ減少 していますが、アメリカの人口10 万対5 以下 に比べると約4 倍も高い状況にあり、先進国の 中では最も結核の多い国となっています。アメ リカでは1970 年頃、既に現在の日本の状況に 達しており、日本の現状はアメリカに40 年の 遅れをとっています。我が国において、結核は 依然として主要な感染症の一つであり、引き続 き十分な対策の実施が求められています。

県内では、2007 年に252 人の発生で、人口 10 万人あたり18.4 の発生となっており、ほぼ 全国平均並の発生状況となっています。復帰前 からの関係者の献身的な努力と沖縄県独自の取 り組みにより、沖縄県における結核指標は著明 な改善を成し遂げました。

結核に既に感染している人は23 %

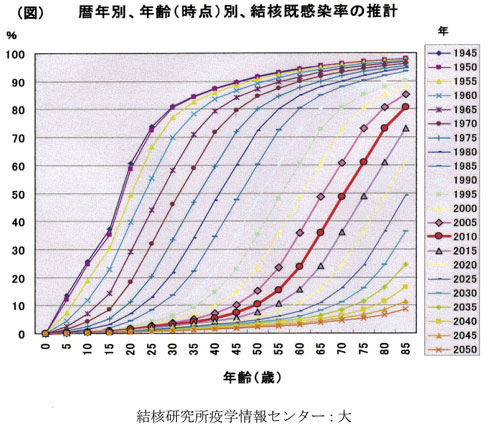

結核既感染率の推計によれば(図)、2005 年 における全年齢の既感染率は23 %、40 歳で 7 %、50 歳で15 %、60 歳で36 %、70 歳で 61 %となっています。50 歳未満では、大部分 の人が未感染者ということになり、このような 集団でひとたび排菌患者が出た場合、集団感染 へと発展することもあり得ます。2020 年には 50 歳で6 %、70 歳においても24 %となり、今 後、高齢者集団においても未感染者が増加する ことにより、高齢者でも初感染発病という発病 パターンが起こりえる状況が予測されます。

日本における結核の特徴および問題点

(1)高齢者の結核

結核患者における70 歳以上の割合が48 %と 高齢者の占める割合が増加傾向にあります。高齢者は結核既感染者の割合が高く、細胞性免疫 低下により発病する危険性が高いばかりでな く、免疫低下により外因性の再感染も起こし、 発病しやすいと考えられています。高齢者施設 における集団での再感染の事例も報告されるな ど、既感染者だから安心ということにもなりま せん。特に高齢者では、臨床症状も呼吸器症状 を呈さず、また、X 線写真上も典型的ではない 所見であることも多く、診断が遅れたり、重症 化して発見されることが少なくありません。高 齢者施設等での患者発見の遅れは、時には集団 感染の発生へと繋がることにもなりかねませ ん。わが国の結核は今後ますます70 歳,ある いは80 歳以上の高齢者の割合が高くなると予 想されます。

(2)若者の結核

ネットカフェ等での集団感染の発生がみられ ることがあり、カラオケ店、まんが喫茶等若者 が多く利用する場所での集団感染の発生が懸念 されます。これらの場所は、狭くて換気の悪い 閉鎖空間であり、若者の場合、受診の遅れなど 重症化して初めて発見されることも少なくなく、 集団感染へと発展する可能性もあり、また、最 悪の場合死亡ということも起こりえます。

(3)社会経済的弱者等における結核

40 歳代以上の人々の間では、ホームレスや 無職の人々の結核、あるいは、建設飯場などで の結核感染なども、最近注目される結核問題の 1 つです。

(4)外国人の結核

外国人の結核は徐々に増加していますが、つ い最近まで新登録患者の1 . 5 %だったのが 3.3 %になり、年齢別にみると、特に20 代の約 5 人に1 人は外国籍となっています。今後、労 働力の不足、外国人の増加など外国人の結核が 増える可能性が大きく、対応策を怠ることはで きません。

(5)その他

結核の院内感染、とりわけ看護師の結核の問 題があります。罹患率は一般女性に比して4.3 倍も高く、しかも最近、年々高くなっていま す。解決が望まれる問題の一つです。

日本では、HIV 感染者の結核はそれほど広が っていませんが、最近の傾向を見ると徐々に増 加しており、県内でも何例かのケースが見つか っています。

多剤耐性結核の動向にも注意が必要です。多 剤耐性結核( Multidrug resistant TB; MDRTB)はヒドラジド(INH)とリファンピ シン(RFP)の両者に耐性になった結核菌で、 超多剤耐性結核(Extensively drug resistant TB;XDR-TB)は,INH, RFP に加えてキノ ロン剤とアミカシン,カプレオマイシン,カナ マイシンの3 者のいずれかに耐性になった結核 と定義されており、ほとんどの抗結核薬に耐性 になった結核菌を意味しています。我が国の初 回治療患者におけるMDR は1 %程度とそれほ ど多くありませんが、MDR の中でのXDR の割 合は3 割程度と非常に高率になっています。 DOTS(Directly Observed Treatment, Short-Course :直接服薬確認治療)による多 剤耐性結核や再発の減少への取り組みの継続が 必要です。

結核は過去の病気ではありません

有症状肺結核患者において、3 ヶ月以上の診 断の遅れは約20 %となっています。結核患者 を早めに発見し、治療へ繋げることが本人の治 療経過を良くするだけでなく、周りへの感染を 防ぐことにもなります。そのために医療機関に おいては

・咳が2 週間以上続く有症者への胸部X 線検査 の実施

・糖尿病、透析、免疫抑制剤使用患者等に対す る定期的な胸部X 線チェック

・必要に応じて、喀痰検査等の実施

・不定愁訴が続く高齢者に対する注意深い診察 の実施

・診察待合室等での咳エチケットの徹底 などが重要ではないかと思います。

結核は決して過去の病気ではありません。日 常の診療活動のなかで、常に結核の可能性も念 頭に置き、診療を行う必要があるのではないで しょうか。