救急の日(9/9)・救急医療週間(9/9 〜 9/15)に因んで

那覇市立病院 寺田 泰蔵

メディカルコントロール(MC)という言葉 が用いられるようになって10 年余りが経過し、 救急医療の現場では耳慣れた言葉となりました が、一般に広く浸透した言葉とは言い難いよう です。誌面をお借りしてMC について少しお話 させていただきます。

メディカルコントロールの歴史

初期の病院前救護は傷病者を病院へ運ぶとい う事が目的で、救急隊員により現場で高度な医 療処置がなされることはありませんでした。 1960 〜 70 年代になるとベルファウストやシア トルにおいて、救急隊員に医療処置を行わせる ことで救命率を向上させようという試みがなさ れるのと同時に、救急隊員が行う医療行為の妥 当性をどのように保証できるかということが問 題となりました。当時救急隊員の指導に携わっ た医師たちは、病院で救急隊員に高度な医療処 置を習得させるのと同時に、救急の現場に出向 いて救急隊の活動に立ち会うことで自らが教え た医療行為の質を担保しました。諸外国の先進 的地域においては、このような活動が進められ る中で「医学的観点から救急隊員が行う応急処 置等の質を保証する」というMC の概念が生ま れ発展して参りました。

一方我が国においては平成3 年に救急救命士 制度が創設され、いわゆる特定行為(器具を用 いた気道確保、輸液路確保、除細動)が行われ るようになってからもしばらくの間、救命士が 行う医療行為の質的レベルを保証する制度的枠 組は明確にされないまま経過していました。こ ういったなかで我が国においてMC という言葉 が初めて使われたのは平成10 年の「救急医療 体制とメディカル・コントロール;今後のきわ めて重要な課題」と題した前川の論説1)であり ました。当時救命士による気管挿管、薬剤投与 などの処置拡大が検討される中、高度化される 病院前救護における医療行為の質の保証のた め、平成10 年度厚生科学研究「米国各地にお けるプレホスピタルケア事情の調査研究」2)を 経て、平成12 年には厚生労働省から「病院前 救護体制のあり方に関する検討会」3)による報 告書が示されるに至り、都道府県単位のMC 協 議会や地域医療圏単位のMC 協議会設置など MC 体制の導入の動きが一気に加速され、今日 に至っています。

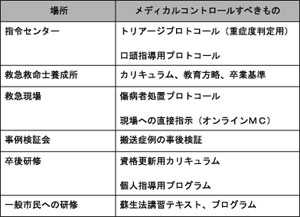

メディカルコントロールの実際 (オンラインMC とオフラインMC):表1

オンラインMC とは「電話や無線などにより 現場に対して直接なされるMC」のことを指 し、具体的には心肺停止患者へのアドレナリン 投与時や対応に困った症例に対する助言要請な どの際に救急隊員と医師が直接電話で行うやり 取りを指します。オンラインMC の体制は、東京など大都市圏では各救命救急センターより派 遣された救急医が消防司令センターに常駐して その任務に当たる体制が敷かれています。また 沖縄県を含む地方都市においては、おもに受け 入れ先救急病院の救急担当医師がその任務に当 たっている状況です。この体制の違いは地域社 会や消防組織の規模、救急車搬送件数、救急医 の確保状況、基幹病院の数や規模など、地域の 実情に見合った形で体制が組まれてきたことに よるもので、それぞれに長所、短所があるよう です。私の所属する沖縄県南部地区では受け入 れ先の各救急病院がオンラインMC を行ってお り、お互いよく知っている救急隊員と医師が顔 の見える関係でMC を行っているため地域の実 情により合致したMC が行える反面、病院間で オンラインMC 体制が若干異なることなども一 因となってまれにではありますが瞬時のオンラ インMC が行えない場合があるなどの短所も存 在します。オフラインMC とは救急隊が出場し た現場に対して直接的に行われるオンライン MC 以外の全てのMC をさし、MC の大部分を 占めます。具体的には傷病者処置プロトコール の作成、救急隊や救命士養成カリキュラムの作 成、救命士に関わる種々の資格更新プログラム の作成、搬送症例の事後検証などが挙げられま す。これらオフラインMC は、県MC 協議会や 地域MC 協議会に設置された各作業部会にて体 制の検討や整備が行われています。

表1 :メディカルコントロールが必要とされる場面

事後検証

もともと米国ではquality assurance もしく はquality improvement と言われ、当該組織に おける業務内容を検討し、質の改善やリスクマ ネージメントの対策を立てたりすることを意味 します。病院前救護においては事後検証を行う ことにより、隊員個人の能力や技量の評価及び 再履修の勧告、処置プロトコール(救急活動基 準)の再検討や定期的改訂、救急救命士養成所 や卒後教育のカリキュラム改変などを行うこと を目標としています。検証体制も地域により若 干異なりますが、私の所属する南部地区MC 協 議会においては、主に心肺機能停止症例につい て、救急隊活動記録(検証票)をもとに所属消 防署の統括技術指導員による一次検証、MC 協 議会より委託された検証医による二次検証をへ て、事後検証委員会という場で救急システムや プロトコール見直しの討議を行う三次検証へと 検証が進められます。現在私は南部地区MC 協 議会において事後検証作業に携わっております が、ある面では病院内で行われる医療行為以上 に広範にまた厳密に検証がなされていると思わ れます。

以上MC について概説しましたが、最後に救 急医の仕事はER での医療行為に留まらず、今 回述べましたMC やドクターヘリ、災害支援な どいろいろな分野に広がりをみせており、やり 甲斐や活躍の場も多いと思われます。若手の先 生方、将来の進路として救急医という道も是非 御一考していただければ幸いです。

文献

1)前川和彦:救急医療体制とメディカルコントロール;

今後の極めて重要な課題.救急医療ジャーナル6:3,

1998.

2)吉田竜介,寺田泰蔵,前川和彦,他:米国各地におけるプ

レホスピタルケア事情の調査研究. 平成10 年度厚生科

学研究 研究実績報告書,1998, pp63-85.

3)病院前救護体制のあり方に対する検討会報告書.厚生

省健康政策局,2000, 5.