九州医師会連合会平成25年度 第1回 各種協議会

3.医療保険対策協議会

常任理事 真栄田篤彦

常任理事 金城 忠雄

理事 平安 明

挨 拶

○沖縄県医師会 真栄田常任理事

本日はお忙しい中、九州各県よりご参集いた だき感謝申し上げる。また、本日は日本医師会 より、鈴木邦彦常任理事、藤川謙二常任理事に お越し頂いた。鈴木先生、藤川先生には後程、 各協議事項に対し、適宜コメントを頂く予定である。

今回の協議会には各県から14 題の提案事項 が上がっているが、皆様には忌憚のないご意見 をお願いし、実りの多い協議会となるようお願 い申し上げる。

真栄田常任理事のご挨拶の後、日本医師会よ り鈴木邦彦常任理事、藤川謙二常任理事より一 言ずつご挨拶を頂いた後、協議に移った。

協 議

(1)次期診療報酬改定について(鹿児島)

【提案要旨】

次期診療報酬改定に向けては、中医協において現在活発に議論が進められており、日医にお いても「次期診療報酬改定に対する要望書」が 取りまとめられたところである。

一方、自民党安倍政権においては、消費税増 税、TPP への交渉参加、医療ツーリズムの推進、 混合診療解禁など、医療機関に関連する問題が 山積し、結果次第では国民皆保険制度・医療機 関の崩壊になりかねない状況となっている。

特に、消費税増税については、医療機関経営 にも直結する問題であり、また、増収分の次期 診療報酬改定への配分についても十分議論する 必要があると思われる。

次期診療報酬改定の進捗状況並びに7 月の参 議院選挙において日医推薦候補が当選し国会議 員となったが、今後の中医協への関与について 日医の考えを伺いたい。

(2)次期診療報酬改定に対する日医の対応について(沖縄)

【提案要旨】

中医協では、社会保障・税一体改革で示された超高齢化社会を迎える2025 年の医療の姿な ども踏まえながら次期改定の議論が進められて おり、主要な論点は、「急性期病床の担う役割 の明確化と長期入院の是正」、「亜急性期、回復 期の機能分化に向けた評価の導入」、「地域の実 情に応じた病棟の評価のあり方」、「かかりつけ 医機能の評価」、「大病院の紹介外来の推進」、「在 宅療養支援診療所・病院の評価の検討」などである。

また、来年4 月に予定されている消費税引き 上げに伴う診療報酬の対応については、医療機 関の高額な投資に対し診療報酬とは別建ての対 応を行わず、基本診療料などに上乗せする方向 で議論されているようである。

日医では、社会保険診療報酬検討委員会にお いて平成26 年度診療報酬改定に向けた要望事 項が取りまとめられたところであるが、今後の 改定の議論にどのように意見を反映させていく のか、日医の考えをお聞かせいただきたい。

(3)日本医師会における中医協での診療報 酬改定議論の精査について(宮崎)

【提案要旨】

平成22 年診療報酬改定での「入院患者の他 医療機関受診の取扱い」と、平成24 年診療報 酬改定での「入院基本料等における栄養管理体 制」は、実際に改定が行われた際に突如として 判明した問題点であり、現在も完全に解決して いない。

このため、医療現場は混乱し、日医も厚労省 との折衝に追われる形となり、後手の対応とな っている感は否めない。

そのようなことから、鈴木常任理事の負担を 減らすためにも、日医医療保険課もしくは日医 総研内にプロジェクトチームを作り、厚労省の 提案が実際に現場に則した内容なのかを充分に 調査できる環境を作るべきと考えるが、日医の 見解を伺いたい。

(1)、(2)、(3)については関連している為、 一括協議された。

<各県の主な意見>

各県からは次期診療報酬改定、消費税対応、 日医が取り纏めた「次期診療報酬改定に対する 要望事項」について、中医協における議論の進 捗状況並びに今後の方向性について、日医へ現 状報告が求められた。併せて、日医より先の参 議院選挙の結果、日医推薦候補者が当選した事 により、今後の中医協等での関与等についても 意見が求められた。

また、診療報酬改定に対応したプロジェクト チームを日医へ作ってはどうかとの提案につい ても各県一致しており、日医の見解を求めた。

□日医 鈴木常任理事

次期診療報酬改定は同時改定でもなく、一見、 通常改定のように思われるが、今回は非常に大 きな改定であると考えている。

まず一点目として、社会保障・税一体改革を 受けた国民会議の報告書に沿う形で、病院の機 能分化について診療報酬に合わせ前倒しで議論 された為、これに危機感を持ち日医と四病協と で合同提言を出したところである。

もう一点は消費税引上げの問題である。この 件については、去る9 月25 日の中医協におい て議論されており、その中で8%の増税時につ いては、高額投資への対応は診療報酬とは別建 てとはせず診療報酬改定で対応する事になっている。

また、診療報酬の上乗せ項目の対象について は、医療経済実態調査の結果等を踏まえ、基本 診療料・調剤基本料への上乗せによる対応を中 心としつつ、個別項目への上乗せを組み合わせ る形で対応することになっている。診療所につ いては、初・再診料、有床診療所の入院基本料 に上乗せで対応するとし、病院は外来診療料に 診療所の初・再診料と同様に点数を上乗せし、 余った財源を入院料等に上乗せする形で方針が 示されている。

社会保障・税一体改革や国民会議報告書で は、病床の機能の分化について強く触れられて おり、具体的内容としては7 対1 を削減し、亜 急性期を増やすといった内容となっている。厚労省と我々との考えが異なる点は、在宅や施設 の急変患者を急性期で診るのか、亜急性で診る のかである。厚労省は亜急性期でとの考えがあ るようだが、我々は急変患者(サブアキュート) については、まず急性期で診て回復期等へ移す べきであると考えている。今後はこの点が議論 の大きな争点になる事が予想されるが、医療提 供体制のあり方について、四病協と一致して合 同提言を出しており、いつも以上に強く主張し ていけるものと考えている。

また、羽生田先生については、10 月中旬に 初めて国会へ出席されるが、今後様々な方面で の活躍を期待しているところである。また、最 近では自民党議員を中心とした議員連盟「国民 医療を守る議員の会」が結成されたようであり、 そういったところの先生方とも協力を図りなが ら、診療報酬を含めた地域医療について連携が 出来ればと考えている。

■熊本県

中医協における様々な議論の中で、日病協の 中医協委員の選出等について病院団体の足並み が揃わないような印象を受ける。個人的な意見 ではあるが、各病院団体、四病協、日病協に一 任する事はあまり好ましくないと考える。各団 体ともそれぞれの利益を考えているような印象 を受けるが、日医で各病院団体の意見を取り纏 めて頂く事は可能か。

□日医 鈴木常任理事

日病協は、病院に関する診療報酬問題につい て、日医と切り離して議論する為に作られた枠 組みと言われているが、その後最近になって、 診療報酬以外に関しても日病協が中心に動きた いとの意見に対し、四病協側と対立しているの が最大の理由である。

日医の中にも病院委員会はあるが、必ずしも 病院の事を全て議論するという事には至ってい ない。今回、初めて日医と四病協が「医療提供体 制の在り方」という非常に重要な部分について合 同意見書を出し、それに対し厚労省から対抗案が 出たことは大きな動きであったと考えている。

特定除外問題の緊急調査についても四病協と 合同で行っているが、厚労省よりも10 倍以上 のデータが集まっており、回答率も高く、日医 と四病協が共同して行うことで、かなり大きな 事も出来るというのが示せたのではないかと考える。

現在、四病協とは毎月協議を持っており、以 前に比べて非常に意思の疎通が図りやすい状況 である。今回の合同提言のような事を定期的に 行っていけば、結果的に1 つに意見が集約され るような機会が増えていくのではないかと考え ている。今回の改定は日医・病院団体にとって 大変重要であり、出来るだけ共同で働きかけを 行いたいと考えている。

■鹿児島県

メディア等で、大病院における選定療養費と して、紹介状無しの外来受診の負担金を1 万円 にするという話があるが、その後の日医や中医 協等での議論の現状についてご教示頂きたい。

□日医 鈴木常任理事

金額について様々な意見は出ているが、中医 協では具体的な議論はされていない。

外来受診の負担金については選定療養という より、もう少し強制的なものの可能性があり、 フリーアクセスの一部制限であるような方法で あると考えているが、この点について何か意見 等があれば、日医へご連絡頂きたい。

■佐賀県

日医の活動については広報が少なく、会員が 日医の動きを全く把握出来ていない。

また、先ほどお話のあった「国民医療を守る 議員の会」等についても是非、進捗状況を随時 会員に広報して頂きたい。

□日医 鈴木常任理事

2025 年度に向けた重要な時期であると考え ている為、地方の先生方からも声を上げていた だきたい。また、各先生方も議員連盟に加入し て頂き、訴えかけて頂きたい。

■福岡県

診療報酬改定のプロジェクトチームについて であるが、再診料の引き上げや入院中の他医療 機関受診、管理栄養士問題について、これまで の日医の対応の結果、未だ解決には至っておら ず、今後はやり方を変えていかなければならな いのではないかと考える。

もう1 点は、中医協委員について、以前は日 医より3 名体制であったが、現在は鈴木先生お 1 人である。以前のように政権が自民党へ戻っ た事により今後の中医協委員について、日医の スタンスをお聞かせ願いたい。

□日医 鈴木常任理事

個々の問題点を優先順位を付けて対応したい と考えているが、全体の議論の中でなかなか難 しい問題である。再診料は1 号側の抵抗もある が、消費税の部分で対応する事で調整している。 管理栄養士の問題は次期改定で元に戻していた だけるよう強く主張する考えである。

中医協の委員については、横倉会長に一任し ていることから、私からこの件について申し上 げる事は出来ないが、時期がきたらご報告させ ていただきたいと考えている。

■沖縄県 真栄田常任理事

診療報酬改定のプロジェクトチームについては、どのような状況なのかご教示いただきたい。

□日医 鈴木常任理事

今回、新たに保険医療部を作った。今まで介 護保険と医療保険を別に分けて議論していた ものを一緒に議論している。例えば在宅医療は 介護保険だけで議論していたが、医療保険でも 多数出てくる事から保険医療部全体で対応している。

また、薬務対策室を新たに設置した。厚労省 のOB 等に在籍して頂き、薬事関係は強力に対 応していけるような体制が出来ている。

(4)次期診療報酬改定における亜急性期お よび医療療養病床への手厚い財源配分と医 療療養病床の増床について(長崎)

【提案要旨】

前回の診療報酬改定の急性期病院への偏重と 7 対1 看護の導入により、亜急性期と療養病床 の診療体制が手薄になっている。そのため高齢 者の急性期病院への長期入院が常態化して救急 医療にも支障をきたしている。

このような非効率的な医療提供体制を是正す るために、次回の診療報酬改定では亜急性期と 慢性期医療に手厚く配分し、亜急性期および慢 性期医療を充実させるべきである。とくに医療 療養病床は在宅医療の後方病床としての要であ り、在宅医療を更に推進するには医療療養病床 の増床が必須と思われる。

日医は現状の22 万床の医療療養病床を2025 年に34 万床に増やすべきと主張している。診 療報酬の配分と医療療養病床の増床について、 各県のご意見及び日医の見通しについてお伺いしたい。

(5)社会保障・税一体改革のなかでの入院医療について(福岡)

【提案要旨】

厚労省は、前回の改定を「社会保障・税一体 改革」の実現に向けた第一歩と位置付けし、示 された「2025 年のあるべき医療・介護の姿」 へ邁進させようとしている。

中医協の入院医療等の調査・評価分科会で検討 されている、「病院機能に合わせた効率的な入 院医療の推進」はワイングラス型になった現在 の一般病棟入院基本料等の病床数を釣鐘型に変 えようという医療機関にとっては厳しい大改革 である。膨れ上がった7 対1、10 対1 病床の 整理が24 年度に始まり、更なる平均在院日数 短縮、重症度・看護必要度の見直しが行われた が、急性期病床での今後予想される次期改定で の展開と日医のお考えを伺いたい。

一方、現在、亜急性期等に該当する病床数(13 対1、15 対1、回復期リハ、亜急性期入院医療 管理料)が最も少ない状況であるが、次期改定で考えられる「亜急性期」「回復期」の方向を お聞きしたい。

また、一般病床の中にある慢性期医療に含ま れる特殊疾患病棟や障害者施設等の経過措置が 中医協で問題視され厚労省から廃止の声が上が っているが日医には慎重な対応を願いたい。多 くの民間病院はケアミックスの形を取って決め られた平均在院日数等をクリアして存続してお り、安易な廃止論は地域医療の崩壊を進めるも のである。

各県のこれらに関するご意見と日医の方針をお伺いしたい。

(6)病床の医療機能の報告制度と地域医療 ビジョンについて(熊本)

【提案要旨】

厚労省は、社保審医療部会に医療機能の分化・ 連携を推進する「医療法改正案」を提示、協議 を重ねている。これは、各医療機関が有する病 床を病棟単位で、医療機能の現状と今後の方向 を自主的に選択して都道府県に報告する制度の 創設とその情報を基に、二次医療圏毎に各医療 機能の将来の必要量を含めた医療提供体制を明 示する「地域医療ビジョン」を策定、医療計画 に盛り込むなどの内容である。

現在の「カクテルグラス型」医療提供体制を、 2025 年に向けて是正、医療機能の再編成と医 療費の適正化を目指している。過去に、社会的 混乱を引き起こした療養病床の削減や看護配置 基準による入院基本料の設定などの二の舞いに なるのではないかと危惧する意見も多い。

この「医療法改正案」に日医はどのように対応するのか、また各県のご意見を伺いたい。

(4)、(5)、(6)については関連している為、一括協議された。

<各県の主な意見>

各県とも次期診療報酬改定における入院医療 の評価と、医療法改正案として提示された病床 の医療機能報告制度に関しては慎重な議論が必 要と捉えており、次のような意見があった。

(4)に関する主な意見

・ 在宅療養や施設療養を補完し支援するために も亜急性期および慢性期医療が担う役割は極 めて重要。これからの地域包括ケアシステム の推進を議論する際にも、受け皿の確保とケ ア支援機能の充実が求められることから、こ れらの分野への財源支援を強く求める。

・ 亜急性期、回復期、慢性期病床は、急性期を 終えた患者の受け皿であり、在宅医療におけ る後方支援の役割も担っている。これらの現 状を踏まえ、増床も含めて診療体制や診療報 酬体系を見直す必要があると考える。

・ 医療療養病床の増床は必要であり、特に中 小病院や有床診療所を活用できるような診 療報酬の評価及びシステムを構築いただきたい。

・ 今後、より在宅医療に取り組む医療機関を増 やし充実させるためには、後方支援、受入医 療機関となる慢性期医療の充実が必要不可欠。

・ 一般病棟7 対1、10 対1 に偏り、著しくバ ランスを欠いている病床数の見直しは重要課 題であるが、但しそれぞれの実情をしっかり と把握した上で適切に行われるべき。

(5)に関する主な意見

・ 再編に当たっては医療機関に負担がかからな いように改編すべきではないか。

・ 特に平均在院日数については、現在において も医療機関が頭を悩ませているものであり、 更なる平均在院日数の短縮や平均在院日数 計算対象除外の撤廃が行われれば、患者に十 分な医療が提供できなくなることや、医療機 関の経営にも大きく影響することが予想される。

・ 在院日数の短縮及び病床数の削減には、それ を支える病院及び地域の医療・介護のマンパ ワーが必要であり、地域の実情についても考 慮する必要がある。

(6)に関する主な意見

・ 地域の特性に応じた柔軟性のある医療提供体 制を構築しようという考えは評価できるが、 実際の運用は地域の財政状況に引きずられて いるのが現状。

・ 医療機関を集約するのではなく、現在ある 個々の医療機関を活用する道を探るべきで はないか。

・ なぜ、「カクテルグラス型」医療提供体制と なったかの検証が必要。地域医療ビジョンの 策定には、各県ごとに又2 次医療圏ごとに「カ クテルグラス型」となっている現状の医療提 供体制の把握と2025 年の姿を比較し、そし て既存病床数との整合を図る必要がある。

・ 適正化の名のもとに過去のように医療現場の 混乱を招くものになってはならない。

・ 各地方が地域の実情に合わせて医療制度等を 設計できるように地方に任せることは基本的 に望ましいことである。一方、医療費の削減 を目的としたり地方を切り捨てたりする危惧 もあるので、そういうことのないように制度 設計・財政支援等をお願いしたい。

・ この制度の導入により、現場に混乱を招くこ とのないよう慎重な議論が必要。

□日医 鈴木常任理事

亜急性期、療養病床の問題であるが、厚労省 は現在の病室単位の算定方法から今後は病棟単 位での算定とし、7 対1、10 対1 病床数が多い 現状、いわゆるワイングラス型から、ワイング ラスの柄の部分である亜急性期と回復期を増や し太くする予定である。

地域医療ビジョンについては、次期診療計画 の策定時期である平成30 年度待たず、平成27 年度に前倒しを考えているようである。各都道府 県において2 次医療圏ごとに基準病床数をきめ 細かく決めていきたいようであり、今後は中央 での管理を強化(イギリス型・フランス型)の 方向で検討しているのではないかと考えている。

厚労省は病床機能報告制度について、地域医 療ビジョンは法改正を伴う制度であり、来年4 月の診療報酬改定に間に合うものではなく、診 療報酬としては先立って、入院医療分科会の議 論や前回診療報酬改定での急性期入院料の検証 を進め、来年度の改定を行う方向で考えている ようである。

先日の中医協では社保審医療部会・医療保険部会がまとめた「次期診療報酬改定における社 会保障・税一体改革関連の基本的な考え方」の 中で、回復期には中医協でまだ承認されていな い入院分科会の中間まとめの内容が反映されて いたため、急変時はまずは急性期であるとして 日医・四病協による合同提言を基に申し入れた。 次回からの実際の議論の場でも反映していきた いと考えている。

慢性期医療については、18 年度、20 年度改 定の際にこれまでの特殊疾患病棟・障害者病棟 から療養病棟へ転換した場合、一定期間点数を 増加する話であったが、調査の結果、特殊疾患 病棟や障害者病棟から療養病棟へ転移した所は 殆どないという結果が出ている為、この部分に ついては外しても特に問題ないのではないかと 考えている。

■福岡県

一体改革の中で特殊疾患病棟や障害者病棟等 がどこの分野に入るのか、今は一般病棟に入っ ているが、将来どうなるか決まらない中で経過 観察を無理やりはずす事は、大きな混乱が生じ ると考える。日医としての見解を伺いたい。

□日医 鈴木常任理事

今回は本体部分を改定するわけではなく、7 対1 を減らすというのが厚労省の一番大きな狙 いである。その受け皿として亜急性期病棟を増 やすことと理解頂きたい。特殊疾患や障害者病 棟へ転移は可能性があるが、本体の改定ではな いという事を理解頂きたい。

■佐賀県

日本の今の医療制度で一番苦労しているのは 現状13 対1、15 対1 の体制をとっている中小病 院である。その中小病院の点数を削っておきな がら、7 対1 を必要としない病院まで算定してい る医療の現状をもう少し認識して頂きたい。

大病院や国公立病院で、急患で受診すると、 救急管理料やICU といった施設基準を満たし ていることから一晩10 万円程度となる場合が あるのに対し、中小病院で同じ診療内容でも全く点数が異なる。同じ医療内容なのに施設基準 が異なるだけでこうも違う今の医療の現状を日 医総研等を活用して、もう少し国民に理解して 頂くべきである。

□日医 鈴木常任理事

療養病床の増床については、今後の在宅医療 の推進と介護施設のこれからの方向性によるも のと考えているが、日本の場合、急速に高齢化 が進む為、今後在宅だけでみるというのは不可 能な状況であると考えている。今後は、やはり 施設や入院で診ていくことになると考えてい る。入院は高度急性期病院ではなく中小病院や 地域包括ケアで診ることが理想である。国とし ても在宅や施設の急変が救命救急センターに行 かないようにという考え方は共通しているが、 国としては亜急性期で対応と考えているようで ある。亜急性期の13 対1 となればそれなりの 対応しかできず、現場を理解していない机上の 意見を無理やり押し付けるようなことに対して は今後も抵抗していきたいと考えている。

今後は亜急性期病棟の単価が大きな争点にな るものと考えており、国が本気で亜急性期を増 やそうと考えているのであれば魅力的な算定内 容となるものと考えている。

また、国は無理に7 対1 のハードルを高くし ており、急性期について平成19 年度の議論で は「不安定な状態から治療にある程度安定した 状態に至るまで」としていたものを今回「複雑 な病態をもつ急性期の患者に対し、高度な医療 を提供すること」という文言に変更しており、 明確に減らそうとしていることは明らかであり 批判していきたいと考えている。

しかしながら、国とも考えが共通している部 分が多い為、今後は大きな地域包括ケアとして 見た場合に、急変の対応を急性期とするのか亜 急性期とするのかが相違点であり、今後の大き な争点と考える。

□日医 藤川常任理事

日医に役員になった最大の目的は13 対1・ 15 対1 を守ることであったが、現在は日医、中医協、四病協、病院部会等の会議の中でも一 切議論されていない。大病院や四病協の国公立 病院並みの大病院に水準を合わせ、その生き残 りのための議論ばかりで、13 対1、15 対1 の 点数の引上げについて、または、中小病院や有 床診療所に看護師が配置されるような体制作り について全く議論されていない。

結局、13 対1、15 対1 の中小病院はいずれ 有床診療所にならざるを得えず、今は有床診療 所に対する環境づくりの対策を頑張っている。 今の流れではいずれ必ず中小病院は潰されると 考えているが、本気になって、総理、厚労大臣、 日医会長が本腰を入れればまだ間に合うものと 考えているが、現状はそこにまで至っておらず、 全国の有床診療所が議連を作ってまで懸命に意 見を述べている。

現在の中医協委員は日医から一人である為、 意見を反映しようがない。その他の中医協の委 員は殆どが国公立病院並みの大病院の先生方で あることから、全国の隅々で頑張っている先生 方を守るよう努力しているが、中医協でも非常 に取り残されているのが現状である。

これからも有床診療所、中小病院が多い九州 から声を上げていただきたい。

(7)地域ネットワーク構築のための医療情 報交換に関する加算(福岡)

【提案要旨】

検査や処方などの医療情報を診療所と病院と が共有のための取り組みが全国で試みられてい る。各医療機関が独自に把握している診断名、 検査成績、処方内容、副作用情報等を電子的に 共有できれば、無駄が少なく円滑な医療が提供 できると思われる。この取り組みを推進してい くための診療報酬上の加算をお願いしたい。

(8)同一医療機関の複数の診療科に対する同 一月の診療情報提供料算定について(佐賀)

【提案要旨】

同じ月の同一医療機関の複数の診療科の受診 に対して、各々に診療情報提供料を算定するこ とは不可とされている。

確かに、同一疾患について複数の診療科の受 診を要することはあり得るし、CT やMRI 検 査などを放射線科に依頼し、その結果などから、 同一月に同じ医療機関の別の診療科に入院とな ることもあり、多少の理解も出来なくはないが、 ほとんどは異なる疾患の診療を依頼するケース かと思われる。また、たとえ、前記のような同 一疾患であっても、診療科別に依頼する診療内 容は異なるため、それぞれの科に対し診療情報 提供書を書いていると思われるが、その労力に 対する対価は評価されていない。同一月の複数 回算定を認めるべきである。

(7)、(8)については関連している為、一括協議された。

<各県の主な意見>

各県とも情報交換に関する加算を設けること については概ね賛成の意見であったが、以下の ような課題についても意見があった。

・ 情報の共有を享受できる医療機関とそうでな い医療機関に格差が生じることから、加算の 内容については慎重な議論が必要。

・ 情報を共有することで検査、処方等の重複を 省ける一方、高齢者等同一患者で複数疾患に 対する治療管理が必要な場合、「主病はひと つ」の考え方で医学管理料等が機械的に査定 されることがないように注意が必要。

また、同一医療機関の複数診療科に対する同 一月の診療情報提供料の算定については、各県 とも提案県と同様、その労力に対する評価を求 める意見であったが、その一方では医療機関が 収益目的で、些細なことでも情報提供書を作成 する等、制度を逆用することも懸念されるとの 意見があった。

□日医 鈴木常任理事

ネットワーク構築の為の医療情報加算につい ては、日医総研の担当研究員にも確認したが、 国が定めたベースとなるような法律等は整備されておらず、問題点等も解決していない。例を あげれば医療従事者は守秘義務が課せられてい るが、IT 関連者は守秘義務がない事や、日医 認証局の患者情報へのアクセス関連、マイナン バー制度の連携等を解決していき、それからベ ースとなるような土台を固めてから検討したい と考えている。

また、企業の利益の源にならないような工夫も検討する必要がある。

同加算について、まずは条件整備が必要と考 えられることから、次期改定での加算というこ とではなく次々回以降の改定で検討したい。

同一医療機関の診療情報提供料についても、 今後繰り返し訴えていく事で妥当性が認められ ていくものと考える。このような意見が全国か ら集まるようなら、要望事項の優先順位を上げ て、議論をしていきたい。

(9)診療所の個別指導、集団的個別指導の類型区分について(長崎)

【提案要旨】

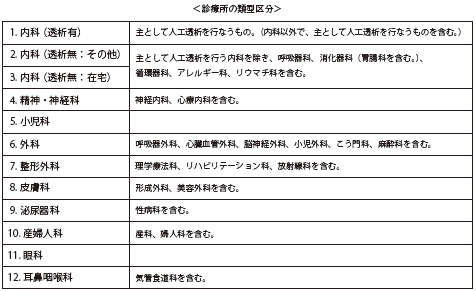

個別指導、集団的個別指導に関して、被指導 医療機関の選定理由が高点数であった場合、そ の選定の拠り所は、その医療機関が主に標榜し ている診療科に応じて前もって区分された、以 下の表の12 種類の類型区分のいずれかの中で の高点数である。

しかし、例えば、8. は、形成外科と皮膚科が 同一の類型区分に割り当てられているが、そも そも両科では患者一人当たりの診療単価が異な るのではないか。あるいは、3. は内科の透析無 しの在宅(在宅療養支援診療所)であるが、内 科以外でも在宅は行っているといった不安・不 満を、機会あるごとに会員から再三耳にする。

各県におかれても同様の不満が会員から挙がっていないか伺いたい。

当県としては、この類型区分は不完全であり、平等性に乏しいことから、九医連全体の懸念事 項として、日医を通じて厚労省へ再検討を再度 お願いできないかと考えているが如何か。

(10)関係法令に基づく医療機関の行政指導 体制の在り方について(鹿児島)

【提案要旨】

今年6 月に行われた本会代議員会において、 保険医療機関における指導及び調査・検査体制 について要望が出されました。要望された会員 の病院では、昨年、地方厚生局等による1)保険 個別指導、その翌月には保健所による2)医療監 視、更に今年に入り、地方厚生局による3)適時 調査、そして保健所の4)医療監視と2 年間で計 4 回の指導が行われたが、各指導における確認・ 指導事項は重複する内容も多く、今の行政指導 の非効率的欠如と連携の不足は否めず、そのこ とで医療現場は翻弄されている。是正に向けた 要望をお願いしたいとの内容でありました。

我々が医業を行う上で、健康保険法や医療法 等の様々な関係法令により日頃から指導管理を 受けております。国民の健康を守るという重大 な責務を課せられた我々にとって、ある一定の 法的制限を受けることは当然のことであります。

しかし、行政指導体制の在り方により、医療 の現場が、事務的、時間的にも、そして精神的 にも重複した負担を強いられていることは問題 であり、またそのために患者の治療に支障を来 してしまっては本末転倒であります。

日本医師会におかれましては、厚労省に対し、行政の組織上の横連携の欠如を是正していただ き、効率且つ適切で、広く普遍性のある指導・ 調査体制を整備していただくよう提言していただきたい。

本件について日医の考えと各県のご意見を伺いたい。

(9)、(10)については関連している為、一括協議された。

<各県の主な意見>

(9)について、九州8 県中6 県から会員よ り不満があるとの報告があった。

類型区分を見直すに当たっては、次の意見があった。

・ 平均点数の算出方法が全く公表されていな い。選定基準は「指導大綱」の根幹をなすも のであり、透明性を担保し公正・公平性を条 件としなければ指導・監査の正当性とその根 拠を脆弱化させる要因になっているとも云え る。現在の多彩な医療提供体制に即した精緻 な類型区分への再検討を期待したい。

・ 診療所の類型区分はその類型の平均点数が個別 指導等の選定基準の根拠となるので、診療の実 態を正しく反映するものでなければならない。

・ 改正によってはさらに厳しい指導へと改悪される心配もあるので、慎重に対応していただきたい。

・ 類型区分の見直し、自院の類型区分の確認は 当然のこととして、可能な限り選定基準の開示もお願いしたい。

(10)について各県からは、各行政機関によ る指導が重複する内容であるにも関わらず、根 拠法が異なることや、縦割行政により連携が取 れないことを理由に医療機関はその都度、大き な負担を強いられており、指導が効率的に行わ れるように日医から厚労省へ強く働きかけるよ う要望があった。また、要件を満たさない場合 は5 年遡って返還となる適時調査については、 早急な是正を求めるとの意見があった。

□日医 鈴木常任理事

累計区分は、平成7 年に改正がされてから約 17 年たっており、様々な意見等があるが、本 格的な改正を行うとなると中医協に図らなけれ ばならない為、かえって厳しくなる可能性を秘 めており、現在は運用で対応して頂いている。

25 年度以降の類型区分については、各ブロ ック推薦の先生方と意見交換をしているが、そ のままの区分で良いという認識で共有してい る。皮膚科に形成外科が含まれていることや、 また内科だけに在宅が入っているのは当然納得 がいかないという意見もあると思うが、そこを 調整するとさらに細かく分類される恐れがある ので、今後詳細な分類が必要ということであれ ば、九州ブロックの意見として日医へ連絡を頂きたい。

もう一つは行政の縦割りの問題であると考え ている。行政内部の情報交換は以前からお願い はしているが、状況は中々改善されていないの が現状のようである。

適時調査については、立会の情報もまったく 得られないが、県によっては高点数の医療機関 が個別指導と適時調査のどちらも対象になると いったケースがあるようである。

■鹿児島県

適時調査は医師会に通知が一切ない為、会員 より情報を得ている状況である。

適時調査についても医師会へ通知するよう、是 非、日医から厚労省に働きかけていただきたい。

□日医・鈴木常任理事

日医としても医師会に通知するよう厚労省へ 今後も働きかけを行っていきたい。

(11)配置医師の実態と医療行為について(熊本)

【提案要旨】

介護老人福祉施設や指定障害者支援施設など 医師の配置が義務付けされているいわいる「配 置医師」の医療行為について、ここ数年来会計 検査院の立ち入り調査と指導が 頻繁に行われ ている。

熊本県では、各施設の配置医師の現況と医療 行為の実態について調査した。県下215 施設 における配置医師は264 名(延べ人員301 名) で医師会員194 名、非会員53 名であった。指 定障害者支援施設など医療機関との直接契約も 17 件あった。配置医師は週1 回程度の回診で 入所者の健康管理、定期健康診断や予防接種、 処方箋の発行、臨時の往診および処置「ターミ ナルケア」から「看取り」までの医療行為につ いて、また施設内の医務室、医薬品、医療機器 の整備状況や出動日数、出動時間および配置医 師の委託料等はさまざまな調査結果であった。

配置医師の療養の給付については厳しく制限 されており、医療ニーズの高い要介護者が増加 するなかで、これらの施設における医療提供の 在り方を再検討する必要があると指摘する意見も多い。

この問題における各県の現状とご意見および日医の見解をお伺いしたい。

<追加意見>

■沖縄県 平安理事

本県では平成25 年4 月現在の配置医師の状 況は、施設数は112 施設で嘱託医は187 名、そのうち133 名が会員となっており、他県と 同様な状況である。

また、今年の1 月28 日から2 月1 日に行わ れた会計検査院の実地調査では、7 医療機関に 対して調査が行われた結果、やはり再診料、特 定疾患療養管理料等の不適切な算定について指 摘があった。会計検査院の指摘によっては厚生 局も動くことになるので、医療機関とっては負 担になる。

また、みなし配置医師の問題等、医療機関に 十分周知されていない部分もあり、会員に対し て情報提供を行っているところである。

<各県の主な意見>

施設における配置医師の保険請求について は、医療保険と介護保険の給付調整により範囲 が定められているうえに、当該施設からの報酬 も十分とはいえず、各県ともに配置医師の医療 提供のあり方について検討、見直しを求めてい る状況である。

また、各県における配置医師の状況並びに会 計検査院による指導及び指摘内容について報告があった。

□日医 鈴木常任理事

国は看取りの場を「病院から在宅へ」という ことであるが、厚労省が中医協に提出したデー タによると、在宅での看取りの割合は12%と むしろ減少しており、老健、老親ホーム、特養 等の施設での看取りが増えている。

これからは自宅や施設での看取りを増やそう ということなので、今後の在宅の問題点として は、中重度の方の在宅をどう支えるかである。 診療所や施設の当初の目的、役割が次第に変わ ってきているので、徐々に医療保険の分野が広 がると思う。

しかし、施設における療養の給付については、 介護保険と医療保険との縦割りの部分もあるの で、なかなかすぐには進まない。歯がゆいよう な遅々たる歩みではあるが、先生方の苦労に報 いる方向で進めるように取り組みたいと考えている。

(12)認知症患者の身体合併症発生時の対応について(大分)

【提案要旨】

認知症患者が身体合併症(消化器や循環器、 整形外科疾患など)を発症し入院が必要になっ た場合、受け入れ先の医療機関より認知症のケ アが困難という理由で入院を拒否されたり、家 族の付き添いを暗に要求される場合がある。

受け入れる医療機関側にもそれぞれやむを得 ない事情もあるが、このような事態に備えて何 らかの対応策を講じているか、各県の状況を伺いたい。

<各県の主な意見>

認知症患者の身体合併症については、基本的 には認知症疾患医療センターでの対応となる が、同センターの整備が遅れている地域や、治 療に急を有する場合には対応可能な総合病院等 を紹介する等、各県における対応状況について 報告があった。

また、県によっては認知症に関する医療従事 者向けの研修会を検討中、或いは開催している 旨、報告があった。

□日医 鈴木常任理事

認知症は国の想定を上回る勢いで増えてい る。認知症患者の身体合併症については通常、 認知症疾患医療センターで対応することになる が、整備が行き渡っているところは少ないので、 このような問題が生じるものと思われる。

厚労省としては今年度から認知症施策推進5 か年計画、いわゆるオレンジプランを策定して おり、その中には病院勤務の医師や医療従事者 に対する認知症ケアに関する研修や、医療機関 で対応困難な事例があった場合には専門家を病 院に派遣することも含まれているようである。

認知症は精神疾患であるが、精神科だけでは 対応しきないくらいに増えてきているので、今 後はかかりつけ医の役割として、出来るだけ多 くの方で対応していかねばならない。今は過渡 期であるが、かかりつけ医機能の充実も重要である。

(13)保険診療における在宅医療の適正化を 阻む「患者斡旋ビジネス」問題について(福岡)

【提案要旨】

昨年9 月の本協議会にて報告した、サービス 付き高齢者向け住宅等における悪質な「患者斡 旋ビジネス」問題について、類似の事例が日本 医事新報の24 年10 月27 日号のOPINION 欄 で「二極化する在宅医と患者紹介」と題したコ ラムで紹介された。

この問題は、平成25 年2 月20 日の参議院 予算委員会質問の中で取り上げられ、更に、田 村厚労大臣から「在宅患者紹介ビジネス」につ いて調査する旨の回答を頂いており、それを基 に政府部内で有効な対策が講じられることが期 待される。この様な「患者斡旋ビジネス」は全 国的な広がりを見せている可能性があり、正当 な診療報酬体系を阻害するこのような金銭授受 (実例として月に患者1 人あたり1.5 〜 2 万円、 あるいは診療報酬の2 割が医療機関から業者に 支払われている)は、モラルハザードとして医 療と介護の健全な連携を損ない、一方ではフリ ーアクセスについての患者の権利を侵害するものである。

このような問題を解決するために、地域医療 において量と質を兼ね備えた在宅医療ネットワ ークを早急に構築することが地域医師会に求め られており、その責任は重大である。また、残 念ながら法制面の立ち遅れから医療・介護両面 について行政からの適切な指導が有効に行えて おらず、早急に法的拘束力のある立法措置を講 じて頂くことが望まれる。

各県でのその後の実態はいかがなものか、ま た医師会として対応すべき予防も含めた対策に ついてご教示願いたい。

<各県の主な意見>

このような事例について、各県とも表面化は してはいないが、完全にゼロとは言い切れない のが実情のようである。しかしながら、現状で は法的な指導が難しい部分でもあることから、 各県とも対応に苦慮しているとの報告があっ た。対応策として数県より、郡市医師会を中心とした在宅医療ネットワーク等の構築が重要と の意見があった。

□日医 鈴木常任理事

中医協では外来医療、入院医療、在宅医療の 3 つに分けて議論されているが、在宅医療の第 1 回目に在宅医療の不適切事例として話があっ た。最初に話を出すくらい厚労省は問題意識を 持っていると考える。個人的には急激に増えた サ高住に医療サービスが追いつかない状況を埋 めるような形でこのような斡旋業者が出てきて いるものと考えられる。私も朝日新聞から取材 を受けたが、悪いのは業者であって、医師は利 用されているケースが多いと考えられ、在宅の 推進を阻害するような記事にはしないように話 をしている。

厚労省は23 年度に「在宅医療における患者 紹介等について及び特別訪問看護指示書の交付 について」通知を出しているが、今回「在宅医 療における患者紹介等の報告様式について」通 知を出した。このような事例があれば厚生局ま で、是非ご報告頂きたい。今後、そのような事 例が早く集まるようなら中医協の議論で改定に 反映されることも考えられる。

厚労省保険局の宇都宮課長からは集合住宅へ の訪問診療の点数を下げるような話も出された が、それは早計すぎるとして申し入れた。いか に不適切事例を排除する仕組みを地域で作るか と思うが、やはり医師会が地域においてコント ロール仕組みが必要だと思う。在宅支援診療所 の先生方を始め、在支所以外で在宅をやってい る先生方も取り組むことで、多くの情報が得る ことができるし、医師会としても行政と連携し て動ける仕組みを作ることで自浄作用を地域で 発揮できるようにしていただきたい。地域の中 でコントロール出来る仕組みを作って欲しいと思う。

■福岡県

厚労省からの報告書式について、福岡県では 直接厚生局に報告するのではなく、いったん医 師会に集め、情報収集して、対策を講じることが出来るものは自浄活性化として利用したいと 考えている。

□日医 鈴木常任理事

医師会が関われるのであれば、是非入っていただきたい。

今後の改定議論の中で押し出せるようなお話があれば、日医へご連絡頂きたい。

(14)サービス提供事業者への保険金直接支 払い解禁について(福岡)

【提案要旨】

平成25 年6 月7 日、金融庁は「保険商品・ サービスの提供等の在り方に関するワーキン グ・グループ」において、保険金を保険加入者(契 約者)ではなく、サービス提供者である医療機 関に直接支払いする方針を示している。

これは、保険会社が医療機関等に直接支払い をすることから、自動車保険・自賠責保険の一 括払いに酷似した仕組みとなっており、運用上 は、現在保険業法等で認められていない「現物 給付」となんら変わりがない。また、ワーキン グ・グループ委員からは、「直接支払いサービ スは現物給付に向けた一歩である」との発言が あっている。

これが実際に導入されるとなると、民間医療 保険がさらなる市場拡大を図ることとなり、ま た、現在「規制改革実施計画」において保険外 併用療養費制度を拡大する動きがあることに加 え、TPP への参加によって、これらが民間保 険会社の医療業界への参入及び拡大を助長する 形となり、公的医療保険・国民皆保険制度を脅 かすことになりかねない。

本件についての九州各県のお考えと、日医の見解をお伺いしたい。

<各県の主な意見>

九州各県とも、サービス提供事業者への保険 金直接支払制度の解禁が将来、国民皆保険制度 に大きな影響を及ぼすこと危惧しており、この 件に関する日本医師会の見解を求めた。

□日医 鈴木常任理事

現行においても、保険会社が特定のサービス を提供する事業所を顧客に紹介し、サービスの 購入を希望した場合には、保険金を受取人では なく事業者に対して支払うこと自体は禁止され ておらず、それは止められないが、問題は生命 保険における現物給付である。金融庁の金融審 議会が取り纏めた報告書では、生命保険の現物 給付の解禁については、将来の検討課題として 先送りしているようだが、実際はかなりハード ルが高いようである。

厚労省は金融庁から相談が無かったようだ か、実際に商品としては成立し辛いのではない かと見ているようである。確かに生命保険で現 物給付が認められると民間保険で自由診療、保 険診療は公的保険となるが、民間保険の問題点 は、サービス内容に関して民間保険会社が審査 を行うが、審査の結果によっては、支払われな いこともあり得る。また、保険会社が医療機関 と個別に契約を結ぶことになるので、選ばれる ところ選ばれないところが出てきて、安くする ところを選ぶというアメリカ方式、保険者が医 療を支配するということになりかねず、フリー アクセスの阻害にもなることから、トータルで 認められない話だと思う。一気にそのような話 にはならないと思うが、国は10 月早々にも医 療政策を含む経済政策パッケージを発表するよ うである。我々の意見が届かないようなところ で議論が進んでいるようなので、今後このよう な流れがどのように含まれるのか、注視してい かなくてはならない。

日本の公的医療保険制度は非常に恵まれた制 度であり、制度が崩壊すると困るのは国民であ る。我々は、自分の利益の為ではなく、毎日、 目の前で診療している方々が医療を受けられな くなるような制度にしたくないという使命感で 動いている。日医としてもしっかり対応してい きたいと考えている。

□日医 藤川常任理事

この問題は自賠責保険の問題と非常に酷似して いる。自賠責保険の2 階建ての部分に任意保険があるが、任意保険の中に人身傷害補償保険がある。 その定款に健康保険(公的保険)を使うという努 力義務が入った。自賠責保険の交通事故を最初か ら健康保険を使わせるということで、我々、自賠 責保険の担当としては長年戦ってきた。全国調査 によると自動車事故で健康保険を使わせておきな がら、救償していないという問題が生じている。 調査をしてみると国公立病院や、社会医療法人と いう公的なところでは、自由診療は健康保険を使 うように指導しているようである。

今回の直接支払制度の問題は、最初は介護保 険の外出し部分を民間保険でやろうという話で あった。この件について、厚労省はいっさい関 知していないということから、石川常任理事と 私の2 人で主管である金融庁に調査に行った。 金融庁は「国民皆保険制度を揺るがすつもりは さらさらない。あくまでも外出し部分の話」と 回答があったが、「国民皆保険の崩壊につなが る現物給付は認めない」ことを石川常任理事と 2 人で確認をしてきた。その結果、金融庁の報 告書の一文に「生保における現物給付は今後の 課題」の文書が付け足された。当初はいっきに 行くということで、経産省と金融庁の大きな流 れがあった。

しかしながら、現実には介護保険は株式会社 が既にやっており、これは止めようがない。今 度はこれを医療保険に持ってこようということ である。アフラックのがん保険などは患者に保 険金を支払うのではなく直接医療機関に支払わ れており、現物給付は現実的には破られてい る。他の疾患についてもこれに準じて可能とな れば、医療機関は医療費の未回収が無くなるこ とになる。これは自動車保険の一括払いにあた る。それがついに健康保険にきたということで、 私は違和感がない。この問題は本当にゆゆしき 問題であると考えている。例えば先生方にとっ ては合併症はダメとか、元々糖尿病を持ってい たのに事前に申告しなかったからダメとか様々 な問題が出てくる。患者にとっても非常にやり づらい。治療したくても加入している保険の対 象疾患に含まれていないから治療出来ない等の 問題が出てくる。しかし今の医療保険はどんな 病気であろうと何でも診ることができる。この ような保険は世界にはないので、これを絶対に 守らなくてはならないという認識で日本医師会 はもちろん一致している。

印象記

理事 平安 明

去った平成25 年9 月28 日にANA クラウンプラザ沖縄ハーバービューにて平成25 年度第1 回 九医連各種協議会・医療保険対策協議会が開催された。日医より鈴木邦夫常任理事と藤川謙二常 任理事が参加され、各議題に関してコメントをいただいた。協議事項は全部で14 題あったが、効 率的に会が進行するように関連した内容については一括協議された。

今回の協議会では、次年度に診療報酬改定があるため、診療報酬関連の議題が8 題取り上げら れ関心の高さが窺われた。鈴木常任理事によると次期改定は一見通常改定のように見えるが、日 医も非常に大きな改定であると考えているとのこと。どの点が重要かというと、まず、社会保障・ 税一体改革を受けた国民会議の報告書に沿う形で、病院の機能分化について前倒しで議論されて いるという点である。国民会議報告書では看護配置基準7:1 の急性期病院を削減し、亜急性期 を増やすといった内容であるが、厚労省は在宅や施設の急変患者も亜急性期で診ると考えており、 急変患者はまず急性期で診てから次に移すべきとの日医や他団体との考えに相違があり、今後議 論が必要となってくる。今回改定に当たって特徴的なのは、この医療提供体制に関しては日医と 四病協が一致して合同提言を出していることである。どの団体も今後の医療提供の在り方として 非常に大きな問題と認識していることの現れである。今回の改定作業の成り行きのみならず、医 療法改定に関わる事項もあるため、今後の動向を注視する必要があると強く感じられた。

次に消費税の問題である。来年4 月から8%に引き上げられる見込みだが、中医協消費税分科 会の中間報告では、医療機関の高額投資(建替えや高額機器購入等)への対応は、診療報酬と別 立てで行わず、初再診料や入院基本料等の基本診療料に上乗せと個別項目への上乗せを組み合わ せて対応する方針が示され、おそらくそのように進んでいくであろうとのことであった。

他にも重要な議題が取り上げられたが、詳細は議事録をご参照いただきたい。

今後非常に重要となってくることも多く、会員の皆様には、関心を持って国や日医の動向を注視していただきたいと思う。今年度は当県が担当県であったため、どちらかというと、会の運営の方で大変苦労も多かった と思う。医師会事務局の皆様、本当にお疲れ様でした。