����25�N�x ��2�� ���ꌧ�E���ꌧ��t��A����c

����@�ʏ�@�M��

����5 ��23 ���i�j�A����4 �K��1 ��c�� �ɂ����ĕW�L�A����c���s��ꂽ�̂ňȉ��̂� �������B�i�o�Ȏ҂͈ȉ��̂Ƃ���j

�o�ȎҁF�{���A�ʏ镛��A��������A���R�����A�ʈ䗝���i�ȏ��t��j

�@�@�@�@��R�����ی������A���镟����擝���āA�����Q���A��n�������N�ی��ے��A�����㖱�ے��i�ȏ㌧�����ی����j

�c�@��

1. �������ی����ɂ�����ݑ��Âւ̑Ή��ɂ��āi��ĎҁF���ꌧ��t��j

����ėv�|��

����25 �N�x����̉��ꌧ��Ìv��ɂ́A�V ���Ɂu�ݑ��Âɂ��ĒB�����ׂ��ڕW�A��� �A�g�̐��v���荞�ނ��ƂƂ���A�u�ݑ�� �ÂɕK�v�ȘA�g��S�����_�v�����܂߂��A�g�� �����ʒu�Â��邱�ƂƂ���Ă���B

��B�e���ɂ����ẮA���E���J�Ȃ̐����i�� ��ݑ��ØA�g���i���Ƃ��ϋɓI�ɓW�J����� ����A���ɒn�惊�[�_�[�琬�̒i�K�ƂȂ��Ă� �邪�A�{���ɂ����Ă͖{���Ƃ̌n�������[���� �ł��Ă��Ȃ��B�{��Ƃ��Ă��{���̍ݑ��Â���ÁE���̗��ʂ�����ʓI�ɐ��i���邱�Ƃ� �ړI�ɁA���ꌧ�A����t��A�e�E��c�̂���\ �������ݑ��ÑS�̉�c�𒆐S�Ƃ������ꌧ �n���ÍĐ��v��i�O���j���ƌv��ĂƂ��āu�� ���ØA�g�̐����i���Ɓv�i���Ɠ��e�͉��L�Q �Ɓj���o�����Ƃ���ł���B

���ẮA�������ی����Ƃ��Č�������Ă� ��ݑ��Ð��i�̊�{���j��A�n���ÍĐ��v ��i�O���j�ɌW��ݑ��Õ���ւ̍l�����ɂ� ���Ă��������������B

�������J���Ȃɂ��ݑ��Ð��i����

�E����23 �N�x�y�ѕ���24 �N�x�Ɂu�ݑ��ØA�g ���_���Ɓv�����{���A�S��105 �����̋��_���� �ɂ��ݑ��Ð��i���Ƃ����g�܂�Ă���B

�E�e�s���{���̈�Ìv��Ɋ�Â��̐��\�z�ɕK �v�ƂȂ鎖�Ɣ�ɑΉ����邽�߁A����24 �N�x ��\�Z�ĂƂ��Ēn���ÍĐ������ςݑ� ���A�e�s���{���̍ݑ��Ð��i���Ƃ�W�J���� �悤�����Ă���B

�����ꌧ��t��ɂ�����ݑ��Ð��i���Ɓi�āj

�E����s�����A����t��A�e�W�c�̂ɂ��ݑ��Ð��i�S�̈ψ����ݒu���A���S��ɂ��ݑ��Ð��i���Ƃ̎��ƍ��ڂ��쐬�B

�E�e�n���t��ɍݑ��Òn��ψ����ݒu���A�S�̈ψ���̒�߂鎖�ƍ��ڂɊ�Â����ƓW�J�B

���������ی�����

�ݑ��Âɂ��ẮA����Љ���}���A�� �Ë@�ւ���ی��{�ݓ��̎���ɂ����E�� �����邱�Ƃ��\������A�������y�щ����� �̎M�Ƃ��āA�Ŏ����܂ލݑ��Ò� ���̋����Ɏ��g��ł���Ƃ���ł���B

�����ł́A������Ì��y�ѓ암��Ì��ɂ��� �āA���̍ݑ��ØA�g���_���Ƃ̈ϑ��𒆕��n ���t��y�щY�Y�s��t�������A�n��̈� �ÁE���W�ғ��ɂ�鋦�c�̏�̐ݒu��A�g �̐��̋����Ɏ��g��ł���B

�܂��A�n���ÍĐ�������Ƃɂ��A

- �i1�j�K��Ō�x������

�@�@�i�K��Ō�X�e�[�V�����̎��Ɗ������i�j - �i2�j�K��Ō�t�̈琬����

- �i3�j�ݑ�Ȑf�Ð��i���Ɓi�ݑ�Ȑf�Â̐l�ވ琬�A�|�[�^�u���@�퐮���j

- �i4�j�ݑ��Ê��Ǒ̐���������

�@�@�i��NJԂ̃l�b�g���[�N�������j - �i5�j�ݑ��Â��x������Â��莖��

�@�@�i�ݑ�P�A���̃o�b�e���[���t�j

�������{���Ă���Ƃ���ł���B

�����I�ȍݑ��Â���邽�߂ɂ́A��t�A ���Ȉ�t�A��t�A�Ō�t�A�ی��t�A�Ǘ��h�{�m�A ���ȉq���m�A�P�A�}�l�W���[�A��앟���m���� ���E�킪�ϋɓI�Ȉӌ��������L��ʂ��� ���҂��x���Ă������Ƃ��d�v�ƍl���Ă���A�� �ꌧ�ی���Ìv��i��6 ���j�ł́A�{��̕��� ���Ƃ��Ĉȉ���2 �_�������Ă���B

1�j���E��̈�ØA�g�̐����\�z��n��ɂ����� �x���@�ւ̘A�g���x������A�ݑ��ØA�g�̐��̐��i

2�j�n��A�g�N���e�B�J���p�X�̊��p��X�p�C �g�ɑΉ������̐��̍\�z���A�މ@�������� ������×{�����A�}�ώ��̑Ή��A�Ŏ��܂ł̍ݑ��Â̎x��

���̂��߁A�n���ÍĐ��v��i�O���j�ɌW�� �ݑ��Õ���ɂ��ẮA�W�@�ցE�c�̓������Ă̂��������Ɠ��e�������Ă��� �Ƃ���ł���A�����玦���ꂽ���j�i��t�m �ۋy�эݑ��Â�5 ���~�ȓ��j���l�����A�� �����Ă����B

����Ȉӌ�����

������t��F

��B�ݑ��Ð��i�t�H�[�������ɂ��āA�� �t���s���̎Q�������Ȃ��Ƃ������Ƃł��� ���B��t��Ƃ��Ă͍��N�x���ݑ��Îx���� �Ƃ�ϋɓI�ɓW�J���Ă��������ƍl���Ă���B ����Ƃ����ꌧ�ƘA�g�����Ƃ𐄐i�ł���� �l���Ă���B�܂��A���ɑ��ẮA�s�����s�� �ւ̂��w���ɂ��Ă������Ă��肢�������ƍl����B

�܂��A���E�틦���ɂ��ݑ��Ð��i����� �I�ɂǂ̂悤�ɓW�J����̂��B�A�E�g�J������ ���K�v������B�\�Z���܂ߌ������Ă����K�v������B

���������ی����F

�ݑ��Â͂���܂ł������Ƃ������Ă��� �ۑ�ł���A���ʂ̈�Ìv��ɂ���߂��Ă� ��B�W�҂���ӌ����f���e�c�̂����Ă��� �����ƌv���������Ō������Ă��������B

�c�@��

2. �����~�}��Ód�b���k���Ɓi#8000�j�ɂ��āi��ĎҁF���ꌧ��t��j

����ėv�|��

�{��ł͕���22 �N7 ����艫�ꌧ�̈ϑ��� �A�~�}�a�@�ւ̕s�v�s�}�̎�f�}����~�} �O���ɂ�����d�b���̊ɘa�A�X�ɏ������҂� �ی�҂̕s��������}�邱�ƂȂǂ�ړI�ɓ��� �f�����Ƃ����{���Ă���B

����24 �N�x�̑��k��������7,472 ���ŁA1 ������21 ���̑��k�����Ă���B���̓� �u119 �ԃR�[���v�܂��́u�����Ɉ�Ë@�ւ��� �f����悤���߂��v������9.1���ƂȂ��Ă���B �܂��A����܂Ŏ��{�������k��̕W�{������ �ւ��ẮA�m�F�̂ł�������3,036 �����u���� 9 ���ȍ~�̎�f�v�y�сu����f�v�����킹��� 2,209 ���i72.8���j�ɏ��A�~�}��Ì���ւ̕��S�y�����ɂ��ẮA���̖������ʂ����� ������̂ƍl���Ă���B

�{���Ƃɂ��ẮA�~�}��Ì���ւ̍v���� �݂Ȃ炸�A�Љ�I���v���̍������ƂƂ��āA�� �N�x�ȍ~�����ƌp�������肢�������B

���������ی�����

�{���Ƃɂ��ẮA�����ljۂƂ��Ă���� �ƈʒu�Â��Ă���A26 �N�x�ȍ~���p�����Ď� �{����K�v�̂��鎖�Ƃ��ƍl���Ă���B�Đ��� ���ȊO�̕����ŁA���N�x�ȍ~�����{�ł���悤 �\�Z�m�ۂɌ����Č��������ǂƒ������s���Ă��������B

����Ȉӌ�����

������t��F

���k��̕W�{�����Ɋւ��ẮA����5 ���̗� �p�҂ɑ��������s���Ă��邪�A�����Ɏ��Ԃ� �v���邱�Ƃ�����B���N�x�ȍ~���{�������p�� ����K�v�����邩�@�����f�������B�����Ɩ��� ���S�����炷���ƂŁA���̕����i�d�b������� ���j�ɗ\�Z��z�����邱�Ƃ��ł��A���L���I �Ȋ��p���ł���ƍl���Ă���B

���������ی����F

�����Ō��������Ă������������B

�c�@��

3. ������w�@�l������w��w�������a�@�� �Đ����\�z�ɂ��āi��ĎҁF���ꌧ��t��j

����ėv�|��

���ꌧ�́A����1,000 �q�A��k400 �q��39 �̗L�l���������݂��Ă��邪�A���̗�����Â� ��̂͐f�Ï��ł��邽�߁A�{���̒��j�a�@�Ƃ� �A�g���K�{�ł���B�������A�{�����̂����� �S���Ƃ͊C���u�ĂĖ�600 �q�̋���������A�{ �����j�a�@���瑼���̍��x��Ë@�ււ̊��҂� �ً}�Ȉړ���������ɂ߂č���Ȋ��ɂ�����Ă���B

���̂悤�ȏ���A���ꌧ�B��̍�����w �a�@�ł���{�w��w�������a�@�́A���������� �ޑS������ӔC��Ì��Ƃ��Ė{���̒��j��Ë@ �ւƘA�g�A�������S���Ȃ���A�n���Â̒��S�I������S���A�n�抮����Â�ڎw���āA�S�� �������Ď��g��ŗ����Ƃ���ł���B

������ɁA�{�w��w�������a�@�����ݒn�Ɉ� �]��O�\�N�]�肪�o�߂��A�@�\�I�E�\���I�Ɍ� ���̕��G���A���l�����A�ϗe����n��̎��a�\ ���ɑΉ����邱�Ƃ�����ƂȂ����ƂƂ� �ɁA�C���t���̘V�������i�݁A�×{���̈��S �m�ۂɂ��x�Ⴊ��������B

�{�w��w�������a�@���A�u�n���Â̍Ō�� �ԁv�Ƃ��Ă̕a�@�̋@�\���Đ��E�������A�� �荂�������ʼn��ꌧ�̈�Î��v�ɉ����A���ꌧ ���̈�Â̌���Ɋ�^���邽�߂ɂ́A1�j������ �܂ߌ����S�悩��~�}���҂�v���ɔ����ł��� �w���|�[�g����������x�~���~�}�Z���^�[�̐� �u�A2�jiPS �זE�Ȃǂ̗��p�ɂ��ڐA�E�Đ� ���Â̎��H�y�ъJ���A3�j�l�H����E���{�b�g�� �p���̍��x��Â��i��Â̎��H�y�ъJ���A4�j���S������1 �ʂł��邪��f�Âւ̍��x��i�I�Ȑf�f���Â̎��H�y�ъJ���A 5�j�ЊQ���펞�ɑΉ��ł���@�\�̐����A 6�j���ۓI�Ȑf�ÁE������������H����ƂƂ��ɃA�W�A�̑����Ƃ��Ă� ����̖������ʂ������Ƃ��R���Z�v�g�Ƃ��A �{�a�@�̍Đ������v�悵�Ă��܂����B

�܂��A���ꌧ�̏d���q���{�ݓ����ɂ��ẮA ��b�������s�������������܂��Ă��邪�A�{ �@�ł͕��ː���ᇈ�A��w�����m�A�f�Õ��ː� �Z�t���Ƃ��Ē��j�I�Ȗ������ʂ������l�ނ� �琬�ɂ��v���ł���悤�Ȑ��������Ă������� �ƍl���Ă���B

�������A�ߔN�̍�����w�����a�@�ł́A���� �ؓ����ɂ������{�݂̑��z�A���C�Ƃ����X�L �[�����p�����Ă��邪�A��10 �N�ɋy�ԉ��C �H�����Ԓ��̉ғ��a������Ƃ���a�@�@�\�̒� �����A���ꌧ�̒n���ÂɊ�@�I�� �������߂邱�Ƃ���A�����I�ł͂Ȃ����A���� �����̍\���I���瓮�����n�ߕa�@�@�\�̍� �K�����B���ł��Ȃ��B

������������邽�߂ɂ́A���z�E���C�ł͂� ���S�ʌ��ւ��ɂ��Đ������K�v�ƍl���Ă��� ���A380 ���~���x�̔�p�������܂�Ă���B

�������Ȃ���A���̂悤�Ȕ���Ȏؓ��͓��� �s�\�ł����p�̊m�ۂ��傫�ȉۑ�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A���̍����x���ɂ��ĊNJ��[�� ���ɒ���Ƃ���ł���B

�NJ��[��������́A���ꌧ�̗v�]������Ή� ��U����̈�Ƃ��Ĉꊇ��t���ȊO�ł̍��� �x���������������Ƃ����O�����ȉ����������Ă���B

���ẮA���ꌧ�B��̓���@�\�a�@�Ƃ��� �n���Âɍv���ł��问��a�@�����邽�� �ɂ����͎���悤���肢����B

���������ی�����

������w��w���y�ѕ����a�@�ɂ����ẮA�{ ���̕ی���Â̏[���ɑ傫����^����Ă���B

���Ɍ����B��̈�t�{���@�ւƂ��āA��t�m �ۂɑ���ȍv��������Ă��邱�ƁA�܂��A���� �����a�@���ւ̈�t�h���A����̗{�����A�{ ���̈�Ò̐��̏[���ɏd�v�Ȗ������ʂ��� ��Ă���B

���ʁA�����a�@�̌��đւ��ɂ������ẮA�w ���|�[�g�̐ݒu�⍂�x�~���~�}�Z���^�[�̐ݒu ���A��w�̋@�\������}�邱�Ƃƕ����Ă���A �傫�Ȋ��҂����Ă���Ƃ���ł���B

�����a�@�̋@�\�����́A�{���̈�Ò̐� �̏[�������Ɏ�������̂ƍl���Ă���A���Ƃ� �Ăǂ̂悤�ȋ��͂��o����̂���������B

����Ȉӌ�����

������t��F

���́A�{���ɂ��ĉ��ꌧ�̋����v�]������ �Ή��ꕜ����̈�Ƃ��Č����������Ƃ̂��� �Ȃ̂ő��}�ɂ��������������A���ꌧ��荑�� ���A�v�]���Ă������������B

���������ی����F

�v�]�����쐬���A���[�����ɒ�o����\��ł���B

������t��F

�{�v�]�����쐬����ۂ́A�������ɂ��ĉ� �ꌧ�����ی����y�ё��R�����Œ���������ŁA ����o���Ă������������B

�c�@��

4. �������ꌧ��Ô�K�����v��ɂ��āi��ĉۖ��F���ꌧ�����ی����j

����ėv�|��

���ł́A����25 �N�x����29 �N�x�܂ł�5 �N�Ԃ�Ώۊ��ԂƂ���u�������ꌧ��Ô�K �����v��v�����肵�A���̂قnj��J�����B

����̐i�W��o�ς̒���ɂ��A��Õی� �����͑�ό������ƂȂ��Ă��邪�A�u���� �̌��N�̕ێ��̑��i�v�Ɓu��Â̌����I�Ȓ� �̐��i�v��ڕW�Ƃ��A�ڕW�B���̂��߂̎��g �݂��s�����ƂŁA���ʂƂ��Ĉ�Ô�̐L�т�K �������A�F�ی����x������Ƃ��������A�N���� ���S���ĕ�点��n��Љ�̍\�z�Ɋ�^���Ă� ���肽���ƍl���Ă���B

���ẮA��L��|���䗝�����������ƂƂ� �ɁA�v��̎��{�ɂ������t��̂����͂����肢����B

��Ô�K�����v��ɂ�����ڕW�B���̂��߂̎� �Ȏ��g��

1. �����̌��N�̕ێ��̑��i

- �A ���茒�N�f����f���̌���

- �C ����ی��w����f���̌���

- �E ���^�{���b�N�V���h���[���Y���ҋy�ї\���Q�҂̌���

- �G �^�o�R��̐��i

- �I ���N����̎��{

2. ��Â̌��ʓI�Ȓ̐��i

- �A ���ύ݉@�����̒Z�k

- �C �㔭���i�̎g�p���i

����Ȉӌ�����

������t��F

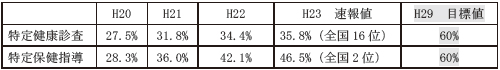

���ꌧ�ɂ�������茒�N�f���̕���23 �N�x �̎s�������ۂ̎��{��35.8���i�S��16 �ʁj �ƂȂ��Ă���A�S���Ɣ�ׂ���قǒႭ�Ȃ��� �f���ƂȂ��Ă���B

�܂��A����22 �N�x�̑S���ɂ�������茒�N �f���̎��{��42.6���A���ꌧ��41.9���Ƃ� ���Ă��邪�A�{�����S�����0.7���Ⴂ�����́A���Ə������Ə����f�ɂ�����J�����S�q���@�� ��߂��Ă��鍀�ڂ�c�����Ă��Ȃ����̗��R ������茒�N�f���̌������ڂɌ���������A�� �f���ɔ��f����Ă��Ȃ����Ƃ��l������B

���Ə����J�����S�q���@�����炷��悤�A�� �ꌧ���玖�Ə��ɑ��A���Ə����f���ɂ��� �w�����s���Ă������������B

�Љ�ی��̔�}�{�҂̓��茒�N�f���̎�f�����Ⴂ���Ƃ����ł���B

���茒�N�f���̎�f�������コ���邽�߂� �́A���Ə����f�y�юЉ�ی��̔�}�{�҂̎�f ���������邱�Ƃ��d�v�ł���B

��������ꌧ�y�ъW�c�̓��Řb�����������āA���茒�N�f���̎�f������ɓw�߂����B

�����̑���

�{����A�����̌��N�ɑ���ӎ��̌`���� �d�v�ł���ƍl����̂ŁA���N����̐��i�ɂ� ���ĉ��ꌧ�ł��Ή�����������Ă����������� �Ƃ̗v�]�������Ƃ���A���ꌧ���A�{���ɂ� ���Ắu�������ꌧ��Ô�K�����v��v�ɐ��荞��ł���A�{���Ƃ��Ă����N����𐄐i�� �Ă������Ƃ�ڕW�Ƃ��Ă���Ƃ̉��������B

�܂��A�{����A���ꌧ�͑S���ɔ�O���� �f�̈�Ô�����@���ɌW���Ô�̊������� ���Ȃ��Ă���B

�{���ł���A��f�����Â݂̂ōςނ��Ƃ��A �Ǐ����Ȃ������Ɏ�f�����@�ƂȂ�P�[�X �����X����̂ŁA�����̌��N�ɑ���ӎ���� ����K�v������B�܂��A��Ô�}���ɂ��Ă� �{�������ɂ߂�K�v������̂ł͂Ƃ̈ӌ����q �ׂ�ƂƂ��ɁA���ꌧ�����ی����y�ъe�W�c �̓�����ۂƂȂ��Č��N�Â���̐��i��i�߂� ���������Ƃ̗v�]�������B

����ɑ��A���ꌧ���A����Ƃ����ꌧ�� �t��y�ъe�W�c�̂̐搶���̘A�g���Ƃ�A�� �N�Â���̐��i�ɓw�߂Ă����Ƃ̉��������B

�܂��A�{����A���ꌧ�����I�@�ւɑ��A �S�ً։����A�^�o�R��ɂ��Ă��w�������� �������������Ƃ̗v�]�������Ƃ���A���ꌧ�� ��A�������Ă��������Ƃ̉��������B

���Q�l�����ꌧ�̓��茒�N�f���E�ی��w���̎��{�i�s�������ہj

��ۋL

����@�ʏ�@�M��

���ꌧ��t���3 ��̋c����Ă����B

��ċc��1. �����ی����͍ݑ��Âւǂ̂悤�ɑΉ�����̂��Ƃ̎���ɑ��A���ݎ��g��ł� �鎖�Ƃ̐���������ƂƂ��ɁA�ی���Ìv��ɐ��荞���E��Ԃ̈�ØA�g�̍\�z��i�߂邱 �Ƃɂ��Ă���̂Œn���ÍĐ��v���3 ���̒�����ݑ��Õ���ɂ��Đ������������Ă����� ���Ɖ��������B

��ċc��2. �����~�}#8000 �ɂ��Ă����ʂ��オ���Ă���̂Œn���ÍĐ�����ł͂Ȃ��\�Z�[ �u�Ƃ��đ������ƐՂ��Ă������Ƃ��b���ꂽ�B����͒ʏ�̗\�Z�ōs���Ƃ������ƂŖ��N���� ������Ƃ����f���炵���ł���B

��ċc��3. �����w�������a�@�̍Đ����Ɋւ��ĉ��ꌧ�̎x�������肢�������Ƃ̗v�]���������B

����a�@�́u�n���Â̍Ō�̍ԁv�Ƃ��Ă̖������傫���A�ߔN���x�~���~�}�Z���^�[�̐ݒu�� �Đ���ÁA����f�Â̍��x���ւ̑Ή��ȂǑ傫�Ȗ��������҂���Ă���B�����̋@�\�����コ ���邽�߂ɂ́A�a�@��V�z���a�@�@�\�̏[����}��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�V�z�ɂ͔���Ȏ������K �v�ɂȂ�̂Ō��̌㉟�������肢�����Ƃ̐Ղ����Ă��������Ƃ̂��肢�ł���B��������̖� ����F�����Ă���ϋɓI�Ɏx�����Ă������߂ɂ��ꂩ��������������Ă������Ƃ��b���ꂽ�B

���ꌧ����1 ��̋c�肪��Ă��ꂽ�B

��ċc��4. �����̉��ꌧ��Ô�K�����v�悪�ł��Ă���̂ň�t��̎x�������肢�������Ƃ� ���Ƃł���B��Ô�������邽�߂ɂ��a�C�ɂȂ�O�̌��f�A�\�h�[�u����ɂȂ�B���^�{�� �⌒�N����Ȃǂ̎��Ƃ����荞�܂�Ă���B��t���̔����Ƃ��č����牫�ꌧ�ɑ��ĉ��� �̒��������Ɍ������{�����������悤�Ɍ����Ă���̂ŁA���N���i�ہA���тɁA�������N�� ���ہA�㖱�ۓ��̏c����ł͂Ȃ������𒆐S�ɂ��������I�Ȍv��𗧂āA��t��ƂƂ��Ɏ��H�� �Ă������Ƃ���ł���Əq�ׂ��B�S���I�ɂ܂�����������g�݂��K�v�ɂȂ�ƍl����B

���m�点

�����ӂ��I

���ꌧ��t���C�����@��c���i

�㎖�����������ɁA��t��ɑ��k�Ȃ����K�����s���ƈ�t�����ӔC�ی��̓K���O�ƂȂ�܂��B

�㎖�����������������͈㎖�����ւ̔��W���뜜����鎖�Ĕ������ɂ́A�K���n���t��������͉��ꌧ��t��܂ł�������B

�Ȃ��A��t��ɂ����������܂����l��ɂ��܂��ẮA���d�ɊǗ��̏�A�㎖���������ȊO�ő�O�҂ɊJ�����邱�Ƃ͂���܂��Ƃ�\���Y���܂��B