九州ブロック日医代議員連絡会議

副会長 玉城 信光

去る3 月9 日(土)、シーガイアコンベンシ ョンセンターにおいて標記連絡会議が開催さ れ、九州ブロックから選出されている委員によ り日本医師会委員会報告並びに日本医師会横倉 会長、今村常任理事、藤川常任理事から中央情 勢報告が行われたので、その概要を以下のとお り報告する。

司会の宮崎県医師会立元常任理事より開会が宣言された。

挨 拶

九州医師会連合会稲倉正孝会長(宮崎県医師会長)から概ね次のとおり挨拶があった。

今年度は宮崎県医師会が九州医師会連合会を 担当させて頂いたが、3 月31 日の日本医師会 代議員会連絡会議を除くと、本日をもって、宮 崎県医師会が担当する会議は最後となる。

本日の連絡会議では日医委員会報告として福 岡県医師会堤先生、長崎県医師会の福田先生にご担当の委員会報告して頂く予定となってい る。御二方の先生にはご多忙の中お引き受け頂 き感謝申し上げる。

また、日本医師会の先生方より短い時間では あるが、中央情勢についてお話を伺う予定であ り、それぞれの立場から今後の日医の施策につ いて、新たに対応していく事項など貴重なお話 をお聞かせいただけると期待している。

報 告

医療事故調査に関する検討委員会

(堤康博委員・福岡県)

当検討委員会は、6 年近く検討がされ、なか なか結論に至っていない。内容的にも非常に繊 細な内容を含んでおり、その点で議論が纏まら ないという状況である。

本日は日医としていろんなアンケート調査を した結果や委員会の検討事項を含め、私の考え を紹介させていただきたい。

<医療事故対応に関する背景>

平成11 年頃より、大病院での患者取り違え 事件や消毒液の静脈注射事件等により、結果責 任を追及する社会風潮が強まり、マスコミによ る医療事故報道とその犯人探しのような追及に 国民の医療不信が一気に高まりをみせた。

さらには平成18 年善意の医療行為が業務上 過失致死と医師法違反の疑いで逮捕・起訴され たことにより、医療事故の刑事事件化が大きく クローズアップされることになる。それにより、 萎縮医療の傾向が強くなり、さらに国民の医療 不信を増長する形となった。

<アンケート調査の結果>

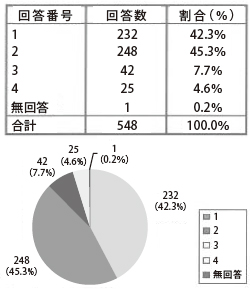

設問1.

「全ての医療機関に院内医療事故調査委員会 を設置する」(答申)についてどのようにお考 えか、以下の中からお選びのうえ回答番号欄に ご記入ください。また、選択された理由および その他コメントをできるだけ具体的にお聞かせ ください。

- 1. このしくみを進めるべきである

- 2. このしくみには、下記の点を改良する必要がある

- 3. このしくみを進めるべきではない

- 4. いずれでもない

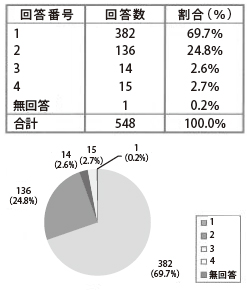

設問2.

「医療界、医学界が一体的に組織・運営する「第 三者的機関」による医療事故調査を行う」(答申) についてどのようにお考えか、以下の中からお 選びのうえ回答番号欄にご記入ください。また、 選択された理由およびその他コメントをできる だけ具体的にお聞かせください。

- 1. このしくみを進めるべきである

- 2. このしくみには、下記の点を改良する必要がある

- 3. このしくみを進めるべきではない

- 4. いずれでもない

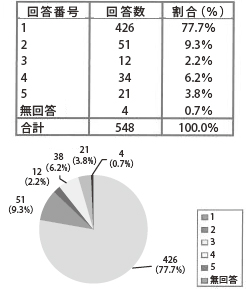

設問3.

「医師法21 条の改正を行う」(答申)につい てどのようにお考えか、以下の中からお選びの うえ回答番号欄にご記入ください。また、選択 された理由およびその他コメントをできるだけ 具体的にお聞かせください。

- 1. この改正を進めるべきである

- 2. この改正案は、以下の点を改良すべきである

- 3. 全く別の改正案を練り直すべきである

- 4. そもそも医師法21 条は現行のままでよい

- 5. いずれでもない

<検討委員会でのポイントと今後の課題>

・院内の医療事故調査のあり方

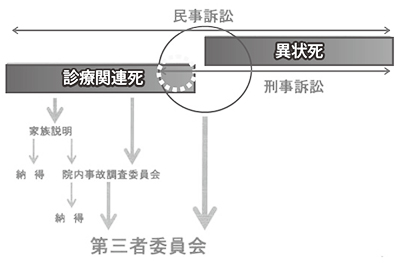

2 回目の検討委員会にて検討が行われ、まず通常我々が診療行為を行って患者さんが亡くなられた 場合は、主治医が遺族に説明をして終わりになる が、そこに何らかの疑問が生じたり、もう少し具 体的に調査をしてほしいなどの問題があれば院内 の事故調査委員会にて検討すべきであろうと思う。

大病院では既に設置されているので可能だ が、中小・民間病院・診療所においては難しい ことであるので、どこがフォローするのかであ る。私は基本的には医師会あるいはそれに順ず る公的なところがフォローするべきであると考 えている。専門的な知識を持った医者が担当す べきである。この段階で弁護士、患者代表が入 る意味があるかどうか、私は疑問である。必要 に応じてということであればわからないでもな い。院内事故調査に関しては、その分野の専門 医が望ましいのではと考える。

・厚生労働省医政局医事課による医師法21 条の解釈

外表上の問題がなければ診療関連死であるか 否かに関わらず、届出をする必要はないとの発 言があった。これをもって21 条問題が解決し たと雑誌に書かれている先生がいたが、結局通 知が出ていない以上何も変わっていないと委員 会では判断している。2 回目に医療安全室長に 直接お聞きしたが、主旨は同じことであった。 通知に関してはあるのかないのか分からない返答で誤魔化された。

しかしお話を聞いていると、先生方の自立的 な取組とセットでやっていただきたいと感じ た。私はその意見には賛成である。

警察が全て司法解剖しているわけではないこ とは先生方もご存知の通りだが、実際は問い合 わせをして確認をして終わりというケースが多 いと思う。第三者委員会も同じようなことで全 てを詳細に調査するという位置づけにはならな いのではないかと思う。私は家族説明あるいは 院内事故調査をもって遺族への説明がなされて いれば、第三者委員会は確認・報告をもって役 割は終了と思う。問題になるのは異状死と診療 関連死が被る部分である。この部分はまだまだ 議論が難しいところである。

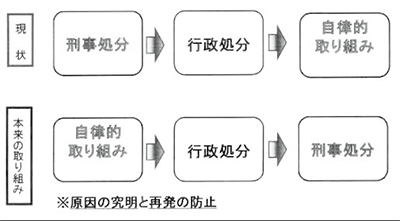

検討委員会でも出たが、現状は警察が入って 送検して起訴する流れの中で、刑が確定すれば 行政処分が下される。行政処分が下されて我々 が取り組みを変えていく流れが従来からあっ た。一つの問題として行政機関がこの手の死因 究明をする権限をもっていないこと。予算もな いこと。警察の捜査権に頼らざるを得なかった。 そのために警察が捜査した結果を持って行政 処分がなされてきたという経緯がある。本来は 我々が自立的に取り組んで行政にこういうやり 方で我々が行っている。その部分をきちんと評 価して、最終的に刑事処分という手段にいかな いといけない。診療行為を全て無責にしろとい う議論から始まっても誰も聞いてくれない。自 立的取り組みとセットでやらないと理解は求め られないと思う。21 条の問題も我々の自立的 取り組みとセットで国民の理解、患者さんへの 理解と同時に21 条の解釈についても同時平行 でやらないとなかなか実体が盛り上がっていかないかと思う。もちろん私の意見も入っている ので異論のある先生方もいるかと思うが、これ が私の考えである。

質 疑

□質問1

1)死亡診断と死体検案の違いはなにか。

2)2004 年4 月の都立広尾病院の事件で最高裁 の判決では、診療関連死であっても死体検案 の際、外表に異状が無ければ届けなくて良い となっている。本事件についてはいかがか。

3)外表上異状が無ければ死亡診断なのか。死 亡診断と死亡検案の区別がよくわからな い。広辞苑では死体検案は死亡の事実を医 学的に確認することと書いてある。医師の 治療を受けずに死亡した者についてその死 亡を確認する処置、死体検案の場合は医師 の治療を受けてということは書かれていな い。昨日の長崎新聞を見ると一般会員はど れを届ければいいのか、届けなくていいの かわかっていない。全く混乱した状態で事 故調査の話しを進めても、死亡診断と死体 検案の区別がわからなく、まず、そこを議 論しないと前に進めないと思う。

4)21 条は死体を検案して異状を認めた場合 と書いてある。厚生省の通知は平成21 年 に今回のような意味の通知が出ている。そ の後明らかな厚労省の通知が出ていないな ら、通知を出す必要はないと思う。

□質問2

5)事故調の大綱案と日医の方で考えている考え方基本的にどこが違うのか。

回 答

■堤委員

1)通常の診療行為によって亡くなった場合は死亡診断だと思う。実際に亡くなられた(自殺 あるいは交通事故)場合は検案になると思う。

2)都立広尾病院の事件は遺族の中にドクター がおり、抗生剤をうつところを間違って消 毒薬を打った結果、外表上に異状は確かに あったと主張していると思う。亡くなられ た遺体をみて外表上に問題があれば検案、 そして届出というふうに理解している。

3)先生が言われるご懸念はいろんな形で委員 会にも出され、他の所でもお聞きしている。 先生が言われる疑問に真摯に答える努力は 必要だと思うが、それで議論を止めてしま う事もよくないと思う。先生が言われてい るような外表上に異状があり、それが後付 の検案の問題なのか、亡くなられるときの 死亡診断の問題なのかについては第三者の 届け出の問題でそこをしっかり検証してい けばいいと考える。しかしながら、それで も不安であればさらに検討が必要だと思う。

4)解釈の問題をきちんと出せば変更しなくて も良いという考え方もあると思う。是非ご 理解いただきたいのは21 条の問題という のはご存知のように異状死の届け出の法律 である。それについての罰則が広尾病院に 適用されたということはご存知だと思う。 ただ、解釈が警察の解釈と法医学会や外科 学会の解釈で問題が起こっていることはあ るが、21 条は原因究明の法律ではない。

5)目的は原因の究明と再発の防止であり、基 本的な方向性は同じだろうと思う。第三者 機関をどこに置くのか、どういう風な仕組 みにするか。院内の事故調査委員会の問題 は改めて中身の問題は変わっていると思う。

日本医師会綱領(仮称)検討委員会

(福田委員・長崎県)

1)はじめに

どうして日本医師会に綱領がないのか気にな り、昨年4 月の第126 回定例代議員会において、 要望として個人質問をさせていただいた。

その時の大まかな質問内容は、これまで日医 が行ってきた政府に対する政策提言や活動、陳 情等も、ほとんどの国民には、十分理解されず、 受け入れられて来なかったのではないかとの思いも強く持っていた。それで日医としての「綱 領」を制定することで、その目標や理念、ビジ ョン等を明確にする必要があると考えた。

「綱領」を策定することで、医療を取り巻くい ろんな課題や問題について、自ずとその考え方 や方向性が示されることになるのではないかと 考えた。そうであれば、早急に行動規範となる「日 医の綱領」を策定していただきたいと考え、代 議員会で要望として発言させていただいた。

その時の横倉会長の答弁の要旨は、会員だけ でなく、国民に広く理解していただけるような 明確な具体的な目標、行動指針、ビジョンを示 すことで、日本医師会の下にすべての医師が集 結してもらうためにも、明確な目標を持った行 動規範となる「綱領」が必要ではないかと思う。 出来るだけ早急にプロジェクト委員会を立ち上 げようと思っている。

その後、蒔本会長から目本医師会綱領(仮称) 検討委員会の設置が決定したと知らされ、さら に検討委員会の委員に指名された。

2)第1 回委員会(平成24 年7 月1 日開催)

<議論>

第1 回の検討委員会は、24 年7 月1 日に開 催された。委員には各ブロック推薦の8 名の先 生方と会長推薦の元官房副長官の古川禎二郎先 生、東京都医師会会長で日医理事の野中博先生、 京都府医師会会長の森洋一先生、を加えて、11 名の委員と日本医師会参与の3 名の弁護士の先 生がオブザーバーとして出席された。委員長に は野中理事が、また副会長には、京都の森洋一 先生がなられた。

綱領(仮称)の作成について以下の通り意見があった。

- *市民感覚では「綱領」は古い、基本理念、 基本指針とするか。

- *綱領(仮称)を策定して、圧力団体のイメージを払拭、団結を図りたい。

具体的に国民に何をどう提示するか - *考え方として定款の下に、綱領(仮称)が あって、日医の定款で書けない部分を表現 しても良い。

- *日医には「医の倫理綱領」等があり、混同 しないよう注意する。

- *ショートセンテンスで、「国民とともに」 という言葉を挿入して具体的に内容をどう するか検討しなければならない。

- *今後3 〜 4 回開催、公益社団法人の移行に 合わせ策定する。

3)第2 回委員会(平成24 年9 月7 日開催)

<議論>

(1)各委員より事前にメーリングリストで提 案された日本医師会綱領(仮称)をたたき台に議論した。

- *「医の倫理綱領」は医師が主語だが、今回はどうするか。

- *分かりやすく、日医に相応しいものを望む。

- *項目に安心・安全な医療、国民とともに、 国民皆保険、医道の高揚、生涯学習、対象 は、会員向けで同時に国民向け、国民との 約束などを入れることを検討する。

(2)次回はもっと形の見えるものを提出し議論をする。

4)第3 回委員会(平成24 年12 月7 日開催)

<議論>

(1)綱領(仮称)の具体的内容について検討

野中委員長から事前にメーリングリストで日 本医師会の約束(日本医師会綱領)(案)が提 示され、委員からも私案が提出され、具体的に 検討した。さらに、「医の倫理綱領」、「自民党 の綱領」等も参考に主語をどうするか。何項目 にするか。等が議論された。

5)第4 回委員会(平成25 年2 月8 日開催)

<議論>

今回も、野中委員長から事前にメーリングリ ストで日本医師会綱領(案)が提示され、前回 同様、委員からも私案が提出され、それぞれの 問題点等を具体的に検討した。

その後、野中委員長から日本医師会綱領(案) が提示され、いろんな観点から検討され、この 案を了承することになった。

〈日本医師会綱領の項目〉

1. 日本医師会は、国民の生涯にわたる健康で明るい生活を支えます。

2. 日本医師会は、国民とともに、安全・安心な医療の提供体制を築きます。

3. 日本医師会は、医学・医療の発展に寄与します。

4. 日本医師会は、国民の連帯と支え合いに基づく国民皆保険制度を堅持します。

以上誠実に実行することを約束します。

4 月の代議員会と新しく公益社団法人へ移行するのに合わせて発表したいという会長の御意向があった。

質 疑

□質問1

1)医療基本法の策定について、総論的な表現 に資する権利とか義務とか書き込まないほ うがいいだろうという方向で進みつつある と理解した。医療基本法との整合性は検討 されているか。

■福田委員

1)医療界はいろいろな形で問題をかかえてお り、今後どのような策定すべきか。期限を どうするか。執行部が変わったときにどう するかだと思う。

中央情勢報告

(1)日本医師会長 横倉 義武先生

日本医師会の直面する課題として下記の8 点 が上げられ、それらに係る「過度な規制緩和の 問題点」「かかりつけ医について」の2 点につ いて説明が行われた。

- 1. 国民が安心できる持続可能な国民皆保険の堅持

- 2. 地域医療の再興

- 3. 医師不足・偏在

- 4. 医療安全の確保に資する医療事故調査制度の創設

- 5. 社会保険診療にかかる控除対象外消費税の解消

- 6. 医療分野における過度の規制緩和の問題点

- 7. 生涯保健事業の一本化

- 8. 看護職員の養成

1. 過度な規制緩和の問題点

安倍新政権がスタートし、経済再生が打ち出 される中、混合診療全面解禁の話が改めて持ち 出されている中、これまでのTPP、日本再生 戦略、規制改革、総合特区の動きに加え、社会保障制度改革推進法が「医療の営利産業化」、「所 得による医療の格差」を生じさせる懸念があり、 日本医師会は「国民皆保険」を守るため、下記 3 点を重要課題に掲げている。

- 1. 公的な医療給付範囲を将来にわたって維持すること

- 2. 混合診療を全面解禁しないこと

- 3. 営利企業(株式会社)を医療機関経営に参入させないこと

TPP について

日本医師会は、これまでの米国からの様々な 医療の市場化の要望を踏まえ、TPP 協定交渉に おいて公的医療保険が俎上に上がらなくても、 下記3 点が対象となれば、国民皆保険の崩壊に つながる可能性があるとして、安倍総理に国民 皆保険の堅持に対する意見書を提出している。

- 1. 知的財産分野における薬価や医療技術等

(中医協での薬価決定プロセスに干渉) - 2. 金融サービスにおける私的医療保険の拡大

- 3. 投資分野における株式会社の医療参入

また、日本の国民皆保険制度が参入障壁であ るとして、ISD 条項(投資に関する紛争解決 手続き:国内法よりも優位)により、外国の企 業から健康保険法の改正を求められる恐れがあ り、これが医療分野に適用されないことを明確 にしなければならない。

しかしながら、TPP に限らず、2 国間交渉 において米国より医療の市場化に対する様々な 要望が突き付けられており、このままでは、自 由価格でかつ高額な医療(市場としての医療)、 公的医療保険における公的給付範囲の縮小によ り、所得によって受けられる医療に格差がある 社会となることから、政治家に強く申し入れて いるところである。

2. かかりつけ医について

かかりつけ医とは

「なんでも相談できる上、最新の医療情報を 熟知して、必要な時には専門医、専門医療機 関を紹介でき、身近で頼りになる「地域医療、 保健、福祉を担う幅広い能力を有する医師」

村瀬日医会長時代において日本医師会は「か かりつけ医」を強く主張したが、ここ数年この動 きが停滞している。かかりつけ医は患者が選ぶとの議論もあるが、かかりつけ医は「患者さん が何時でも相談できる医者」であるべきである。

日医総研が4 〜 5 年毎に国民に対し行ってい る医療に関する意識調査では、医療に対する満 足度は調査毎に高まっているが、その中でも「か かりつけ医」を持つ方の満足度は高い。信頼さ れる「かかりつけ医」が普及すれば、医療事故 調等の問題も医師の下で解決できると考える。

今後高齢化が進む中、かかりつけ医が患者さ んの疾病リスクをカバーできる地域づくりを進 めていきたい。

かかりつけ医の質を確保するため、日本医師会 生涯教育制度の充実と、在宅療養を行う医師の支援 および都道府県医師会や郡市区医師会で在宅医療や 介護に関する地域での連携の核になるリーダーの育 成のための在宅医療支援フォーラムを開催する。

「かかりつけ医」と「総合診療医」の定義

かかりつけ医

職業形態や診療科を問わず、「医療機能」以 外に、「社会機能」すなわち「かかりつけ医機能」 を有する医師である。

主に地域医療を担う地域の診療所や中小病院 の医師であることが多いが、病院勤務医等もこ うした役割を担っており、どの医師であっても該当する。

なお、国民皆保険下のフリーアクセスにおい て既に患者から選ばれ、地域医療を担っている 医師は「かかりつけ医」である。

総合診療医

内科、外科、精神科、皮膚科、眼科、耳鼻咽 喉科、整形外科、小児科、産婦人科など、広い 領域にわたって行う診療について、「医療的機 能」の面のみから評価された医師である。

これに基づき、日本医師会生涯教育をベース として「かかりつけ医」と「総合診療医」を明 確に区分していけるものと考えている。

新たな専門医に関する仕組みについては、国 主導では無く、プロフェッショナルオートノミ ー(専門家による自律性)を基盤として設計さ れるべきであり、専門医の認定・更新、総合診 療専門医の養成プログラムの基準・研修目標の 設定・更新基準の作成にあたっては、日本医師会の役割が増大していく。

専門医制度に関する日本医師会の提言

- 1. 専門医の評価・認定はプロフェッショナルオートノミーを基盤として行う。

- 2. 現行の医療制度と整合性のとれた専門医制度とし、現在、地域医療に従事している、かかりつけ医の評価に十分配慮する。

- 3. 専門医制度を医師の偏在是正を目的とす ることにより、制度自体をゆがめない。

- 4. 専門医のインセンティブについては慎重に議論する。

- 5. 専門医の認定・更新にあたり、日医生涯教育制度を活用する。

質 問

□質問1

内科ひとつでも講座が分かれている現状でど うやって研修を行うのかという問題がある。以 前は一つの講座で様々な臓器について学べたが 現在それが分かれている状況で総合診療専門医 を育てるのは無茶だと思うがいかがか。

■横倉会長

プログラムについては、それぞれの学会で検 討してもらうことになる。総合診療医について はプライマリケア連合学会と医師会が協議しな がら作っていくことになる。

総合診療医については、現在のかかりつけ医と 区分を明確にするために、できる限り病院の中で の総合診療医という位置づけが良いと思っている。

□質問2

総合診療専門医はどうもイメージがよくつかめ ない。2 〜 3 年の養成であれこれやれと言われて も能力には限界があるのでご検討いただきたい。

□質問3

安倍総理は国会において、医療法人の理事長 は医師でなくても良いとする答弁をしている が、どのような見解をお持ちか。

■横倉会長

医療法人の医師要件が医療法で規程されてい

る。医師以外の者が医療法人の理事長となる場

合には、都道府県の医療審議会において可決さ

れなければならないという仕組みになっている。

この仕組みを絶対に崩してはならない。介護保

健施設でも医師が関わっている施設は医の倫理

観が強く保たれ、質が担保されている。そのこ

とを医師会として政府に強く申し入れていく。

(2)日本医師会常任理事 今村 定臣先生

医事法制関係

医療基本法の制定に向けての準備をしている ところである。昨年の3 月に会内の医事法制検 討委員会から出された医療基本法制定に向けて の具体的提言を受け、会外での市民向けのシン ポジウム等への積極的参加に加え、会員に対す る周知を目的として昨年12 月22 日に日医主催 のシンポジウムを開催した。その際、各ブロッ クにおいても日医共催によるシンポジウム開催 をお願いしたところ、九州ブロックにおいて全 国に先駆け2 月9 日に福岡において開催して頂 いた。3 月20 日には北海道ブロックにて開催さ せていただくことになっている。4 月17 日には 都道府県医師会担当理事連絡協議会を開催し、 全国の会員に周知を図ると共に、様々なご意見 を頂き答申案への肉付けをして日医案として議 員並びに当局との折衝に入りたいと考えている。

母子保健関係

生殖補助医療の法制化が具体化している。体 外受精等による出生児は年間3 万人に達してお り、生殖補助医療は最早普遍的な医療技術となっ ている。社会的規範の堅持や、倫理面の検討から、 法による規制の重要性が10 年来指摘されている が、未だ法制定の具体的活動が無かった。その ようなことから、日医では公権力の介入をでき るだけ排除しプロフェッショナルオートノミー の考えを基盤として医師会主導での法規制を念 頭において、生殖補助医療法制化検討委員会で 母体保護法に倣った指定医制度を創設し、都道 府県医師会が実施する医療機関と医師を指定す る骨子案を取り纏めている。当委員会の答申が2 月26 日開催の日医常任理事会において正式に日 医案として了承され、これを基に今後議員並び に当局と折衝していく。2 月27 日には早速、公 明党より説明を求められ、党の厚労部会におい て日医案を説明し賛同頂いた。自民党からも日 医案を基に検討したい旨の意見を頂いている。

改正母体保護法関係

当法の改正の交渉の過程で浮かび上がった 様々な課題について、母体保護法等検討委員会 において福田委員長(熊本県医師会長)を中心 に議論頂いた。委員会としては4 月3 日に最終 的な結論を得て、日医の指定基準のモデルとし て各都道府県に通知する予定である。従来以上 に都道府県医師会が関与する形となっている。

先端医療分野関係

山中伸弥京大教授のiPS 細胞の作成による ノーベル賞受賞を契機とし、再生医療、細胞医 療が医療イノベーションの旗印の下、国策とし て急ピッチで推進されている。内閣府、経産省、 文科省、厚労省が主たる関係省庁であるが、全 体を見ると産業化があまりに強調されている。 日医としては、特に厚労省と調整を行いながら、 安心・安全な医療と国民、患者の権利の保護と いう観点から日医並びに地域医師会の関与(倫 理審査委員会への参画など)を進めていきたい。

小児保健法関係

会内の周産期乳幼児保健検討委員会において 議論しているところである。2 月17 日の日医主 催による母子保健講習会におけるシンポジウムに おいても同法の制定を取り上げさせて頂いた。既 存の法律(母子保健法、学校保健法、予防接種法 など)と昨年成立したこども子育て関連三法の内 容と20 年3 月に出された小児保健法との整合性 について検討しており、法制定に向けて新たな準 備をしている段階である。その中で、名称につい ては「小児」から「生育」に変え、「生育保健法」 として年齢幅を広げた考え方が浮上している。

治験関係

国が日本における創薬を掲げ、トランセーシ ョナルリサーチの充実を重要施策として掲げて いる。日医としては、従来の医師主導治験を充 実させると共に、医師会が関与した形での治験・ 臨床研究を支援して参りたい。昨年沖縄県医師 会が日本臨床薬理学会の協力の下、地域におけ る治験環境の整備について会合を持たれている が本年6 月には大分県で同様の企画が進められ ている。日医としても地域医師会におけるこの ような取組に様々な形で関与させて頂きたい。

(3)日本医師会常任理事 藤川 謙二先生

会員の倫理・資質向上委員会から「医療事故 を繰り返す医師に対する(仮称)指導・改善委 員会」の設置について―日本医師会医師賠償責任 保険制度の運用における医師会内の自浄作用活 性化をめざして―」の中間答申が2 月に行われた。

行政処分を受けた医師に対する再教育を検討 する中で、日本医師会医師賠償責任保険制度に おいて、医療事故を繰り返す医師に対し、専門 職団体として自律的に改善・指導を行うことに ついても検討した。現在、問題と思われる会員 を指摘し、医賠責調査委員会の名のもとに「注意・ 指導」を行うよう都道府県医師会に要請してい る。更に日本医師会が強力指導性を発揮し、医 師会内での自浄作用の活性化を図ることは、特 に公益社団法人として新たに出発する日本医師 会にとっても重要な課題であると認識している。

そのようなことから、日本医師会会長の下に (仮称)指導・改善委員会を設置することを提言 した。去る2 月14 日に第3 回シンポジウム「会 員の倫理・資質向上得めざして―ケーススタディ から学ぶ医の倫理―」を開催した。基調講演にお いて講師の小林弘幸順天堂大学医学部附属順天 堂医院教授から、「医療訴訟の陰には医師の患者 に対する接遇の問題がある。医師と患者の良い 人間関係ができれば医療訴訟も無くなっていく のではないか」として、お互いが信頼できる「か かりつけ医」の関係づくりの重要性が説かれた。

生命倫理懇談会では、昨年の11 月14 日に「尊 厳死―リビングウィルの法制化について」と題 し、岩尾總一郎日本尊厳死協会理事長よりご講 話頂いた。尊厳死立法については、議員立法と して法制化を進めるにあたって、日本医師会よ り羽生田副会長、藤川常任理事がヒヤリングに 呼ばれ参画している。同法に絡む医師の免責に ついても法律に組み込みたいと考えている。

本年1 月25 日に「出生前診断―母体血を用 いた出生全遺伝学的検査を中心に―」と題し、 左合治彦国立成育医療センター周産期センター 長よりご講話頂いた。出生前診断については、 「1)マススクリーニングとして行わない、2)適切な遺伝カウンセリング体制を整備する、3)染色体異常児を産む選択をサポートする」を基本 的な考え方としている。

特定行為に係る看護師の研修制度の創設にあ たって、厚労省より下記のとおり基本的なスタ ンスが示された。

- 1. 医師又は歯科医師の指示の下で、診療の補 助のうち特定行為を行う看護師について研 修制度を構築することは、チーム医療の推 進を図り、医療安全の確保にも資するもの であり、国民のニーズに適った医療提供体 制を構築することにつながるものである。

- 2. 本制度は、医師又は歯科医師の指示を受け ずに医行為又は歯科医行為を行う看護師の 創設に結びつけるものではない。

- 3. 本制度の指定研修を修了した看護師が、他 の看護師や他の医療関係職種に対して診療 の補助に関する指示を行うことは不適切で あり、指示を行うのはあくまで医師又は歯 科医師である。

- 4. 本制度を導入した場合でも以下の点に変わりはない。

・看護師が絶対的医行為又は絶対的歯科医行 為を行うことは違法であり、看護師が医師 又は歯科医師の指示なく診療の補助(応急 の手当等を除く)を行うことは違法である。

・看護師は、医師又は歯科医師の指示の下で あれば、診療の補助の範囲内において医行 為又は歯科医行為を行うことは可能である。

・患者の病態や看護師の能力を勘案し、

1)医師又は歯科医師が直接対応するか

2)どのような指示により看護師に診療の補助を行わせるか

の判断は医師又は歯科医師が行う。 - 5. 看護師は、本制度の導入にかかわらず、療養 上の世話及び診療の補助について、その専門 性の向上や資質の向上に努めるものである。

本件に対し、日本医師会は下記の項目について意見を提出している。

1. 報告書の取り纏めは両論併記とすべき

- (1)法令で診療の補助を規定することには限界があり、反対である。

- (2)難易度が高い行為については、研修をした上で実施することを努力義務とするにとどめる。医師の指示を「包括的指示」と「具体的指示」に区別することは困難。

- (3)特定行為を含む診療の補助のさらなる検討が必要である。

- (4)研修内容について

- (5)看護師籍について

- (6)看護師の責任について

2. 今後について

- (1)試行事業のあり方を再検討すべき

- (2)本来のチーム医療、多職種の協働等についてさらに検討すべきである。

調剤医療費の伸びと薬剤師の業務拡大について

現在、チェーン薬局的薬局が増えており全体 の約9 割となっている。それに伴い薬剤師の数 も医師数に近い水準になっている。なお、医師 数はOECD 加盟国33 ヶ国中28 位であるが、 薬剤師は1 位である。

現在、国はチーム医療を推進しており、これ まで医師しかできなかったことを他の職種の人 でも出来るようになっている。

薬剤師については

- ・医師の了解を取らなくても薬剤師が薬剤の追加などをできる

- ・薬剤師が医師が往診しない日にいってバイタルを取る

- ・数値と処方内容を見て医師にはない薬学的な見地を持てる

また、薬局で血液採取で生化学検査、クレア チニン値の測定を行い、薬剤師が患者の医療ニ ーズを的確に判断して受診医療機関を助言す る、医療のゲートキーパーの機能を持つと共に、 患者の健康相談窓口、国民健康調査窓口として の役割を持てるようになる。

労災・自賠責保険に係る最近の状況

(財)労災情報センターについて

公益財団法人化にあたり、労災診共済事業の 補償費の支払いについては、特定保険業として の認可を得て、平成25 年4 月1 日より労災診 療保障保険として実施することとなる。

自賠責保険について

4 月1 日より基準料率が13.5%に改定される。

<今後の課題>

・特別会計への繰り戻し6,000 億円の問題

・各種データの透明化(医業類似行為等)

・物損事故(医師の診断の問題)

・健保使用の問題(国立病院等の求償問題)

有床診療所、准看護師に係る厚生労働大臣への要望に対する回答について

有床診療所について:

第6 次医療法改正における定義の見直しと して位置づけることを検討し、具体的な案文に ついては追って相談する旨の回答を得ている。

新規開設における適切な運用については、 中々新規開業が出来ないとの苦情が出ていた が、これについても適切に行われていない事 が確認された場合は必要な対応を取っていく。

准看護師について:

正看護師と准看護師の国家試験日がバッ ティングしていた問題については、同日に行 うことにより准看護師の資格取得の機会を 失うという問題について、都道府県看護行政 担当者会議で説明されることになっている。

養成実習病院の確保についてもビデオ等 による学習も含めることが可能となるな ど、緩和されている。

□質問1

医療事故のリピーターに対し、先ず都道府県医 師会が注意・指導をせよということであるが、顔な じみあるいは先輩ということもあって中々難しいと 思う。日本医師会が責任を持って指導して頂きたい。

■藤川常任理事

責任を擦り付ける気は全く無い。顔が見える という点で先ず県医師会レベルで対応して頂 き、それでも対応出来ない場合に日本医師会に 上げて頂きたい。

印象記

副会長 玉城 信光

今回の会議は宮崎で行われる最後の会議になる。いつものシーガイアコンベンションセンターで開かれた。

九州からでている日本医師会の委員会の報告が中心になる。報告に詳細は述べられているので 簡単に印象記を述べる。

(1)医療事故調査に関する検討委員会について(堤 康博委員・福岡県)

これまで国や日医で検討されている<医療事故調査制度の実現に向けて>話された。「医療とは不確実なものであり、我々人間はミスを犯すことが前提であり医療安全システムの構築をおこなわなければならない」との基本理念のもとにこれまで議論が積み重ねられている。

平成24 年12 月に「医療事故調査に関する検討委員会」設置され、基本的提言を下記の通りに述べている。

1. 医療事故調査制度の創設

(1)すべての医療機関に「院内医療事故調査委員会」を設置する

(2)医療界、医学会が一体的に組織・運営する「第三者的機関による」医療事故調査を行う2. 医師法21 条の改正を行う

3.ADR の活用を推進する

4. 患者救済制度を創設する

この基本理念のもとに各地区医師会へアンケートを求めたがほぼ日医の考え方に賛同して頂い ているようである。沖縄県でも医療事故の発生がみとめられ、早急にこのような組織の立ち上げ が望まれるところである。

次いで

(2)日本医師会綱領(仮称)検討委員会(福田 俊郎委員・長崎県)の報告があった。

日本医師会には「医の倫理綱領」があるが、それとの区別や整合性などが話されたようである。

そのような検討結果下記の項目が決定されているようである。〈日本医師会綱領の項目〉

1. 日本医師会は、国民の生涯にわたる健康で明るい生活を支えます。

2. 日本医師会は、国民とともに、安全・安心な医療の提供体制を築きます。

3. 日本医師会は、医学・医療の発展に寄与します。

4. 日本医師会は、国民の連帯と支え合いに基づく国民皆保険制度を堅持します。以上誠実に実行することを約束します。

医師としていつも国民の健康を守ることを中心に考えながら医療や医師会活動に専念していき たいものである。

その後横倉会長、今村定臣常任理事、藤川謙二常任理事から担当分野の報告があった。日医の活動内容の広さが伺いしれるので報告を参照して頂きたい。

宮崎最後の九医連であり、早めに宮崎入りができたので宮崎のパワースポット(鵜戸神宮や青島神社)を参拝し我が身を清めたつもりである。