都道府県医師会広報担当理事連絡協議会

理事 本竹 秀光

去る3 月21 日(木)、日本医師会において 開催された標記協議会について、その概要を報告する。

挨 拶

石川常任理事の司会進行のもと、冒頭横倉会 長・羽生田副会長より次のとおり挨拶があった。

横倉会長

TPP(環太平洋経済連携協定)交渉に参加 をすると先週安倍総理が表明をした。私どもと しては国民皆保険体制は絶対死守するというこ とで、従来より主張してきた。又、交渉参加を 宣言された日にもこの問題はしっかり守っても らわないといけないと申し入れをしたところで ある。すなわち公的な医療給付関与を将来にわ たって維持をしないと公的医療保険とは言えな い。そして混合診療全面解禁をしない。そして 営利企業を医療機関経営に参入させない。この 3 点の条件をしっかり守らないとダメだとお伝えした。

更に、4 月1 日から日本医師会は公益社団法 人に移行する。4 月1 日から新しい体制になる 事でより公益性の高い活動で国民へ医師会とし てのしっかりとしたメッセージを出していかな いといけないと思っている。それには先生方の 力添えが重要になっていく。これからもよろし くお願いしたい。

羽生田副会長

選挙活動をとおして医師会がいかに理解され るかが大切であることを痛感している。

広報戦略に関する貴重な意見を是非賜りたい。

講 演

マスコミへの対応法について

(立谷光太郎・博報堂テーマ開発局長)

今日のメディアトレーニングだが、皆様はこ れからいろんな意味でマスメディアの前に立つ こともあると思う。皆さんは医師会の代表の顔 ということになる。医師会の代表という事は皆様の見え方が医師会のイメージ、お医者様のイ メージすら決めていく。非常に重要な役割を担 う。どんなに話しが上手くても見た目が汚らし かったり、なんか嫌な奴そうだと思うと、嫌な 人だと意識し持って帰ってしまう。

それで、話しの内容は伝わらず「今日は変な 先生の話を聞いた」とそれが伝わっていくこと になってしまう。また今般はSNS(ソーシャル・ ネットワーキング・サービス)が発達している ので、ソーシャルネットワークに書かれると、 悪い情報が広がってしまい「医師会ってなんか 変なんだね」となってしまう。

まずはメディアトレーニングの必要性だが、 各メディアの登場機会において自分の意図を充 分に伝えるためのトレーニング、特にテレビ報 道の場合視聴者に伝達される情報量の中で話の 内容が占める割合はたった7%(メラビアンの 法則)であるともいわれている。93%は見た目 と話しの雰囲気である。例えば「博報堂」との 肩書でのお話しと「東京大学の先生」の話しで は皆さんの見る目が変わってくると思う。

話す場所によってとられ方が違う場合もあ る。講義や患者様へ話すことは編集されないが マスコミが相手となるとテレビではおいしいと ころだけ利用され、雑誌では写真を撮られただ けで全ての記事ができてしまう。インタビュー などではしっかり伝えることを意識して対応し ないと意図したことが伝わらない。一旦ニュー スや新聞に掲載されれば修正できない。

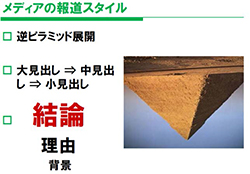

メディア向けの話し方についてはメディアの 報道スタイルに合わせて話をつくることが重要 であり、大見出し(結論)⇒中見出し(理由) ⇒小見出し(背景)の順で話していくと記事に しやすく受け取り側の信用度や受け取り方が変わる。

マスコミがたまたま事故現場に居合わせるということも、決してないことではない。

家庭用ビデオカメラ・携帯電話のカメラが普 及したことで、報道が一般人に偶然とらえた映 像を使用することもある。例えば職員が飲酒運 転をして事故を起こした場合、雇主として院長先生の責任があり、マスコミから電話で問い合 わせがくる。その時に「うちはそんなことをす るはずがない」と憶測で回答すると最終的に「あ の病院は職員をかばって事実を隠す」と記事に 書かれてしまう。その時は冷静に「事態を把握 するまではお答えできない。こちらとしても事 態把握のために大至急努力いたします。わかっ たことに関してはお伝えします。」と真摯に対 応する必要がある。

メディア側の取材のポイントは、メディアのお客様(国民)が好む情報である。

1)論争2)ドラマティックなストーリー3)有名人4)新しいもの・こと、珍しいもの・ことである。

質疑応答

質問1)

実際に記者会見されている人をみて、この人はすごいなと思う人は誰でしょうか。

ドクターでは誰でしょうか。

回答1)

会社の社長では西武の後藤さん。孫さん。政 治家では小泉進次郎さんがすごいと思う。あの 方は結論をズバッというのがすごいと思う。ド クターでは横倉会長の喋り方は良いと思う。ゆ っくり話す。間を適時作りながら話す。これは スピーチとして上手と思う。実際の記者会見の 状況では見たことないので分からない。他のド クターではあまり印象に残っていないが、黒川 先生(内閣府)は上手だと思う。言いたいこと を先に言う。眼力で俺はこうだから信用しろと いうような強さはなかなかいないなと思う。

質問2)

日医のTV コマーシャルを博報堂に頼んでい るが、現在4 番組で日医が作った温かい感じの イメージで作っている。あまり効果的ではない とのことだが、日本医師会が自分たちの権益を 守るための団体ではなく国民に寄り添う団体だ というイメージアップを図りたいという我々の 思いをどうすれば効果的に伝えられるかを教えて頂きたい。

回答2)

これが記者会見で答えにくい質問である。追い込まれた立場である。

すべてを私どもで作らせて頂いたわけではな いのが前提で、全てをこうするべきとは言い切 れない。PR の専門家としての回答は、日医の 先生方が広告以外で出るケースが少ないと思 う。社会的な課題の中で当然オピニオンリー ダーという形で情報は発信する機会があればあ るほど周りの理解の下地が高まる。それがしっ かりしないと広告でいくら市場に出したとして も、昔のように圧力団体・利益団体で政治家を 動かしているという印象が1970 年代のニュー スを見ているといっぱいいると思う。それを払 拭するためにもWEB とか世論に出て話しをす る。インタビューを積極的にして売り込んでい く。バックボーンを作った上で広告を活用しな いといくら良いメッセージを出しても綺麗ごと になってしまう。いまいち効果が無いと思うの はその世の中と広告で言っていることのギャッ プがまだあると思う。

どこで流すかいつ流すかで情報回路をどう使 うかで変ってくる。別の技術的な問題と思う。 メッセージングと広告とセットで考えていかな いとなかなか解決されない。あるいは各都道府 県の医師会でもメッセージを出していく。地域 地域で下地をきちんとつくっていかないと足腰 の弱い広報になってしまう。

このような形でお集まり頂いているので皆様と御話しいただく意図でもあると思う。

報 告

広報委員会審議報告

(野津原崇・日医広報委員会委員長)

今期の広報委員会では、前期からの検討課題 として、戦略を持った広報として根幹となる広 報戦略についての議論。日医が行っている種々 の広報活動に対して評価と提案を行ってきた。

今期の広報委員会には、外部委員としてマスコミから経験豊富な委員の登用も行った。

■第1 回広報委員会

石川常任理事より4 月5 月6 月横倉会長を 前面に新しい執行部を宣伝することをテーマに した新聞広告などを掲載したとの報告及び、広 報委員会の進め方について協議を行った。

■第2 回広報委員会

新たに日本医師会赤ひげ大賞を創設し、地域 住民の生活を支えた町づくりに寄り添った活動 を長年行うなど、地域医療の現場で頑張ってい る会員を顕彰することになった。

新CM 制作にあたり、命をみつめるフォトコ ンテストの入賞作品の素材を利用することで制 作について議論した。また、新聞を活用した意 見広告については全国紙のみでなく地方紙への 掲載の有効性が指摘されたが、予算の制約もあ り難しい状況であった。

新聞を取らない方(若年層)に向けてはインターネットを活用すべきとの意見も出た。

一般紙の突き出し広告のテーマや内容につい て検討し、被災地仮設住宅向けポケットガイド では東日本大震災の過失住宅で不便な生活を強 いられている被災者の健康支援を目的に作成し た。本ポケットガイド平成24 年2 月に宮城県 健康推進課、福島県精神保健福祉センター、岩 手県精神保健福祉センターの取りまとめにより 各地域の各センターや避難所宛に約8 万部を送 付した。

■第3 回広報委員会

11 月の突き出し広告のテーマや内容、毎日 の心と体のケア元気のもと、感染症食中毒ポケットマニュアルツールの協議、日医ホームペー ジについて見張り番のコンテンツなどについて議論した。

広報戦略では、9 月28 日読売新聞にて会 長の対談記事についてJ モニターの提携調査 WEB 調査の結果報告を踏まえて協議した。

体外広報については、政策について理解して もらう方法論と日医のマイナスイメージをどの ように払拭していくかに集約されてきている。

■第4 回広報委員会

各都道府県医師会と協力して制作しているふ れあいネットワークの映像を組み合わせて作っ た新しいテレビCM について、10 月20 日産経 新聞に掲載した赤ひげ大賞についての回覧記事 の報告を受けた。協議としては日医ホームペー ジについて、間口をどのように広げるかを中心 に議論した。また、以前日医ニュースで読まれ ていた健康交差点のような一般向けのポスター の作成についても検討した。テーマとしては一 般の方に理解されていないであろう医療制度な どについて取り上げることを考えている。

■第5 回広報委員会

1 月14 日に各紙朝刊に掲載した厚生労働大 臣と横倉会長と羽生田副会長の新春対談記事と 被災地仮設住宅向けポケットガイドの報告を受 けた。また、新聞広告の共通調査によると突出 し広告の広告接触率は、病気の啓発や注意喚起の時は高く、医療政策については低いとのこと で限られた紙面を有効に活用するための検討を 続けている。

■第6 回広報委員会

本日の協議会について協議し、石川常任理事 からアンケート調査の実施と調査項目について の検討を行った。アンケート調査の御協力に感 謝申し上げる。

平成24 年度日医の広報活動並びに広報活動に関するアンケート調査結果報告

(石川広己常任理事)

情報共有の流れが重要であり、日本医師会か ら47 都道府県医師会、郡市医師会双方向で考 えているが、なかなか難しいところである。

日医突出し広告では、以前日医の広報委員の OB から宣伝方法の情報提供があり、開始され たが非常に効果がある。

検証データでも認知率、接触率が非常に高い ものとなっている。インフルエンザの時は接触 率・認知率は70%を超え非常に高いが、医療 政策は低い数値となっている。媒体は朝日新聞、 読売新聞であるが、各県(北海道・沖縄等)に よっては地方紙の購読率が高い状況であるとわ かったため、各都道府県でこの突出し広告を採 用して頂き掲載して頂きたい。

最後に日医総研が行った「第3 回日本の医 療に関する意識調査」のワーキングペーパーか ら、「医療に関する情報を主にどこで入手する か」の問いで国民年齢別でみると何れの年代で も「テレビ・ラジオ」が圧倒的に多い。次いで 「新聞・雑誌」。そして、20 歳代・30 歳代では、 ホームページなどが多くなっている。ここから も、日医の広報戦略でテレビ番組及びCM 新聞 意見広告、ホームページの充実に力を入れてい るという方向性が正しいことがわかる。今後、 調査結果を分析した上で、執行部を中心に広報 委員会の力を発揮し、更なる広報活動を進めていく。

広報活動に関するアンケート調査結果報告については47 都道府県医師会、回収率100%となっている。

対外広報対内広報に関する取組についてはす べての都道府県医師会で会報の発行を行ってお り、秋田県医師会では月に2 回発行していると のことであった。因みに、日医の広報予算は5% である。個人的には対外対内活動を踏まえ、5% では足りないと思っている。

質疑応答

質問1)

本県でハートフルドクターという5 分間のテ レビ番組を1 回30 万円かけて年間1,500 万円 の経費で制作したが、それをつくるとマスコミ との接触も良く、医師会の悪口を言わなくなっ たので非常に良い効果があったと考えている。 日医でも是非続けて頂きたい。福岡県医師会で はFacebook を立ち上げてイベントの情報や周 知徹底を図っている。来年はFacebook の効果について会員の変動について報告させていただ きたいと思う。

質問2)

日医の定例記者懇談会だが、若い記者に勉強 して頂くことは非常に重要であると考えてい る。アンケート結果でも都道府県医師会単位で 懇談会を開催しているという結果だった。年に 1 回が多いが、これは懇談であって勉強の為で はないと考えて良いか。

各都道府県医師会レベルでできるようなものなのか。

回答2)(石川常任理事)

日医の場合はテーマを決めて講義形式で開催 している。1 時間の講演と質疑応答の形でかな り突っ込める会である。日医と同様に開催して いる都道府県もあるようである。

回答2)

本県ではなかなか腰が挙がらなかったが、前 年度から報道部との懇談会を開催している。10 〜 13 人のメディアの若手の方の参加があった。 第1 回目は消費税をテーマに、第2 回は予防接 種をテーマに開催した。リスキーな報道が多い が非常に大事だと訴えている。田舎の本県だが 年に3 回ほど開催している。

会議形式は先に弁当を頂いて、1 時間40 分 ほどプレゼンを行い、その後質疑を30 分〜 50 分行っている。テーマを決めてメディアへ案内 している。非常に意欲のある質疑応答が行われている。

質問3)

本県でも月に2 回の医報を発行しているが、 前回どのように編集をしているのかとの質問が あったが、本県は各郡市医師会から広報委員が 集まり行っている。頻繁に編集委員会を開催す ることはできないが、このように医報を発行す るにあたって、どのように編集しているかお伺 いしたい。

回答3)(A県)

月1 回の編集委員会で2 回分の編集をみてい る。月に2 回出す理由は執行部から一般会員に なるべく頻繁に情報を提供したいとのことであ る。必ずしも編集委員会で全部決定するわけで はなく担当理事が必要な情報を編集して掲載している。

回答3)(B県)

2 回発行しているが理事会後に月に2 回編集委員会を設けている。

回答3)(石川常任理事)

月に2 回会報を発行していると回答している のが6 県ある。月に2 回編集行っている県が1 県との結果である。

総 括

中川副会長

各都道府県医師会が限られた予算の中で、地 道に広報活動を展開してきたことを改めて強く 認識した。現在もTPP の問題、医学部の新設 の問題等たくさんの懸案がある。この役割の強 い広報を通じて必ずいつの日か国民の理解、地 域住民の理解が得られると思う。石川常任理事 を先頭にフォーカスをしっかりあてていきたい のでこれからもよろしくお願い申し上げる。

最後に石川常任理事より、本日参加への御礼が述べられ会が閉じられた。

印象記

理事 本竹 秀光

平成25 年3 月21 日に日本医師会館で開催された、平成24 年度都道府県医師会広報担当理事 連絡協議会に参加した。内容は(1)講演「マスコミへの対応法」演者:立谷光太郎(博報堂テー マ開発局長)(2)広報委員会審議報告:野津原崇(日医広報委員会委員長)(3)日本医師会の広 報活動並びに広報活動に関するアンケート調査結果報告:石川広己(常任理事)であった。初め に立谷氏がマスコミへの対応法と題して、メディアトレーニングのテーマで話された。まず、テ レビ報道においては、視聴者に伝達される情報量の中で話の内容が占める割合はたったの7%で あると言われている。93%は話し方、すなわち聴覚情報38%、見た視覚情報55%で「7-38-55 ル ール:メラビアンの法則」で判断される、従ってメディアトレーニングが必要であると述べられた。 話し方では、メディアの報道スタイルである逆ピラミッド展開、すなわち結論、理由、背景の順 に述べることが重要。また、見た目(視覚情報)ではビジネスパースンの装いのスタンダード(ス ーツ、ワイシャツ、ネクタイ、小物等)に気を配らなければならない。講演、記者会見では椅子 の座り方ひとつから重要であると話された。テレビ対応としては視聴者のレベルは中学生レベル と想定して、専門用語や外来語はなるべく使用しないでわかりやすく話すことが肝要であり、新 聞対応では記者はかなり専門用語を理解しているので逆に平易な言葉では失礼に当たり反感を持 たれる場合もあるので要注意で、雑誌対応では前後関係をカットされて活字になる場合があるの で、仮定の質問は上手にかわすほうが良いようだ。

次に日本医師会の広報活動について、石川常任理事が報告した。広報委員会では今季から外部 から2 名の委員を委嘱した。目的は広報戦略並びに、日医ニュースの編集に対し、マスコミの視 点から意見をいただくためとのことでる。日医ニュースは昭和36 年9 月より、毎月5 日、20 日 に刊行しているが、日医の活動が会員の先生方の目になかなか触れにくいとの指摘から、直近課題に関する役員インタビュー、医療問題Q&A のコーナーを新たに新設した。また、FAX ニュー スを日医インターネットニュースに切り替えた。日本医師会ホームページでは今期の広報委員会 で更新頻度、コンテンツ内容などを細かくチェックする機構を構築する。他に定例記者会見、シ ロクマ通信、日医TV&RADIO-CM、意見広告、赤ひげ大賞などをよりブラッシュアップして、 日本医師会が国民の距離がより近くになるようにしたいとの報告であった。

最後に広報活動に関するアンケート調査結果についての報告があった。その中で、広報活動に 関する要望として、中長期的に広報すべき事項とタイムリーな広報案件を明確に分ける必要があ る。1)どのような内容で2)どのターゲットに3)何を目的として4)どのような戦術で5)その費用対 効果はどうなのかを常に意識して広報活動に取り組んでほしいとのことであった。また、国民が 医師会に持っている負のイメージを払しょくするために、すべての国民の人権と尊厳を守ると言 う基本理念のもと、権力にこびず、プロ集団としての誇りと矜持をもって進んでほしいとの要望は印象的だった。

お知らせ

第7回沖縄県女性医師フォーラム 〜ITを使いこなす!〜

- 日 時:平成25年7月20日(土)18:30〜20:30

- 場 所:沖縄県医師会館3F ホール

☆男性医師の方、医学生の方の参加も歓迎いたします。

☆医師会館内に託児所を設置しますので、お子様をお連れになっても参加頂けます。