平成24年度都道府県医師会医療関係者

担当理事連絡協議会

常任理事 金城 忠雄

平成25 年3 月15 日(金)日本医師会に於いて、標記連絡協議会が開催された。

協議会では、厚生労働省医政局看護課長より 看護職員を巡る最近の動向について報告があっ た他、看護職員に関する諸問題について協議を 行ったので、以下に会議の模様を報告する。

挨 拶

日本医師会長 横倉 義武

日本医師会では、医療関係職種にかかる懸案 として、看護職員の慢性的な看護師不足につい て従前より最優先課題として取り組んできた。 平成24(2012)年現在、約140 万人の看護職員 が医療現場に従事し、その内、准看護師が約38 万人就業している。看護師・准看護師は、地域 医療においては重要な役割を果たしており、と りわけ地域医療に密着した医療施設等では、な くてはならない存在である。国民にとって今望 まれていることは、地域医療の確保であり崩壊 ではない。全国各地域の医師会も地域医療確保し支えるべく活動していただいている。そして また、看護師等養成所の運営をも懸命に行なっ ているが、医師会立看護学校養成所の運営につ いて、今後日医は強く支援していく所存である。

TPP 交渉参加問題に関しては、本日夕刻、 安倍首相が記者会見で参加を表明するとの報道 がある。日医では予てより交渉参加によって、 国民皆保険が毀損されることに懸念を表明して きた。本日、安倍首相が交渉参加を表明された 場合においても、今後の交渉の行方について、 十分注視させて頂く。もし日本の国益に反する と判断された場合には、速やかに撤退するとい う選択肢を持つことを求めていきたい。国民皆 保険制度の堅持に向けて、頑張って参るので、 ご協力をお願いしたい。

議 事

「看護職員を巡る最近の動向について」

厚生労働省医政局看護課長 岩澤 和子

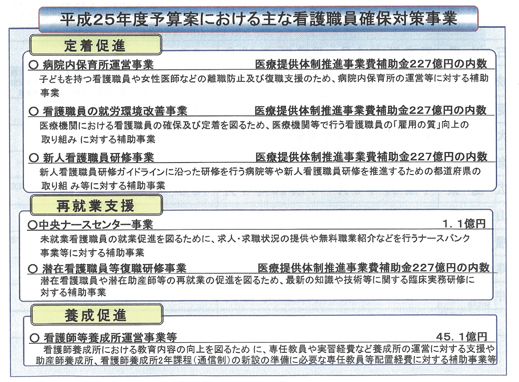

岩澤看護課長は「近年、看護職員を巡る動向は、就業者数の増加や学校養成所数の増加が挙 げられる。就業者数の増加は、就業場所や働き 方が多様化していること。学校養成所数の増加 は、学校種別や入学前経験、一般基礎学歴の多 様化や男子学生の増加が挙げられる。この様な 多様性の時代に、看護職員の質を如何に確保し ていくかが看護行政を進めていく上で大きな課 題である」と述べた。また、地域医療体制を維 持し、質の高い医療を提供していくためには、 看護職員の確保は重要な課題であると説明した 上で、1)定着促進、2)再就業支援、3)養成促進 - の3 本柱で様々な施策に取り組んでいきたい との説明があった。(図1 参照平成25 年度予算案における主な看護職員確保対策事業参照)

また、予算項目の中には、県が実施しなけれ ば補助が活用できない項目もあるため、県当局と 相談の上、是非活用頂きたいとの説明があった。

○平成25 年度専任教員養成講習会及び教務主任養成講習会の開催について

専任教員養成講習会の開催については、平成25 年度、本県を含む20 都道府県と日本赤十字 看護大学大学院、人間総合科学大学、環太平洋 大学の3 大学で開催が予定されている。また、 教務主任養成講習会は、福岡県と日本赤十字看 護大学大学院、公益社団法人慈恵会の計3 か所 で開催が予定されていると説明した。また、当 年度開催の専任教員養成講習会より一部の県 (新潟、岐阜、広島、福岡、沖縄県の5 県)で e- ラーニングを活用した運用を実施すること いなっているとし、26 年度以降、専任教員養 成講習会を開催する県においては積極的な活用 をお願いしたいと要請があった。

「看護の今とこれから」

健和会臨床看護学研究所長・日本赤十字看護大学名誉教授 川嶋 みどり

川嶋みどり日本赤十字看護大学名誉教授は 「現在厚労省で進められているチーム医療論議 について、看護の専門性を論外に、医師の診療 の補助業務の中の「医行為」ばかり社会的関心 が集まり、看護独自の機能である「療養上の世 話」が軽んじられている」と危機感を募らせた。

また、自身の経験を通じて「看護技術は局所の 病変では突き止められないものが、触れたり、 癒したり、慰めることで、人間の免疫機能を高 めることが出来る」と述べた。さらに「医師の 絶対的医行為の委譲に偏った拡大は、有限有用 資源の無駄遣いになる」と指摘し「看護師が看 護師として療養上の世話を通じて、人間らしく 生きる、その人の内面の治癒力に働きかけるこ とが看護の原点である」と訴えた。

「医師会立看護学校における看護学生の喫煙に関する現状調査」

日本医師会総合政策研究機構主席研究員 江口 成美

本調査は、昨年11 月、全国273 の医師会立 看護師・准看護師養成学校在校生と学校を対象 として、喫煙の現状を把握すると共に、看護学 生の喫煙教育の現状を明らかにすることを目的 にアンケート調査を実施した。学生調査の回収 数は31,124 人(94.1%)で、学校調査の回収 数は242 校(88.6%)であった。

調査結果から、(1)看護学生の喫煙率は女子 15.8%、男子35.8%と予想以上に高いことが 分かった。また、25 〜 30 歳の喫煙率が高い傾 向が示された一方で、喫煙開始が20 歳未満の 学生が48.3%を占めた。(2)喫煙率には性別、 就労の有無、ストレス、在籍課程が影響してい ることが分かった。例えば、就労男子学生の喫 煙率は41.8%、未就労学生は24.6%であった。 また、医療従事者は喫煙すべきでないという意 識が強く影響していることも分かった。(3)喫 煙学生のうち75.8%は禁煙を望んでいること が分かり、うち1 年以内に禁煙したい学生の5 割は禁煙指導を望んでいた。学校側のタイムリ ーな禁煙支援が望まれる状況が分かった。(4) 禁煙教育は、喫煙学生、非喫煙学生と分け隔て なく、医療従事者としての意識を含めた幅広い 内容が必要であることがわかった。(5)禁煙の カリキュラムやプログラムを持つ看護学校では 喫煙率が低くなる傾向がみられ、禁煙指導の一 定の効果があることが示された。

これらのことを踏まえ、看護学生の禁煙は看 護師の禁煙につながり、ひいては国民全体の禁煙 と健康につながりうると説明した。また、医師会 立看護学校の今後の禁煙教育においては、医師 会のより積極的な関与が必要であると強調した。

「新人准看護師の到達目標等について」

日本医師会常任理事 藤川 謙二

保健師助産師看護師法の改正を受け、平成22 年より新人看護職員研修が努力義務化されたこ とは周知であり、開始後3 年が経過している。

本研修は、看護基礎教育の学びを土台とした 看護職の臨床実践能力を高めるための研修であ り、生涯にわたる自己研鑽を目指すための基盤 となる研修と位置付けられている。とりわけ、 チーム医療や複数患者の受け持ちや多重課題を 抱えながらも看護を安全に提供するために必要 な能力など、看護基礎教育では学習困難な能力 の習得を主眼としている。

厚生労働省が示す新人看護職員研修ガイドラ インでは、1 年間で習得すべき看護技術項目と その到達の目安・目標が提示されているが、看 護師・准看護師の「両者共通」に活用するもの となっていることから、今般、日本医師会では、 新人看護職員研修における准看護師の能力開発 支援をねらいとして「新人看護職員研修におけ る新人准看護師の技術到達目標の目安」につい て、試案を作成中であるとの説明があった。試 案では、厚生労働省が示す研修ガイドラインの 基本方針に準拠し、(1)看護基礎教育の学びを 土台として、基本的看護技術を確実に修得する こと。(2)基礎教育では学習困難な看護技術を 安全に実施し、安全・安心な療養環境を保証す ることとしている。

当日未定稿の資料が配布されたが情報公開は 控えるよう要請があった。完成次第、各都道府 県を通じて各校へ提供すると説明があった。

意見交換及び諸問題に関する協議

意見交換及び諸問題に関する協議では、准看 護師養成問題や実習施設確保の問題、臨地実習における実践活動外学習、試験日統一の問題等 について活発な質疑応答が行われた。主な内容 は次のとおりである。

厚生労働省からの回答

・養成所の入学時の定員超過の緩和について は、入学を許可した学生に対して、良好な教 育環境を提供できる様にする為の視点におい て、定員を学則で定めていただいている。こ の学則に定めた定員を超過している背景に は、入学辞退者の見込みが実際とは違ったこ とや留年者や復学者があったことが理由とし て考えられる。この様な場合は止むを得ない と考えている。

・ただ複数年にわたり、大幅に定員を超えて入 学させなければならない場合については、そ の理由と対応策を明確にする必要があると思 う。定員の増員の必要な場合には、学則を変 更して定員を増加させることで対応いただけ ればと考えている。

・また、実際の運営については、今、同時に授 業を行う学生数は原則として40 人としてい る。これは専修学校設置基準で、一つの授業 科目で同時に授業を行なう生徒数は40 名以 下とする。但し、特別な授業があり、かつ教 育上支障のない場合は、この限りではないと 規定されている。看護師等養成所では、基礎 分野については教育効果を十分に挙げられる 場合については、40 人を超えて同時に事業し ても良いとしているが、それ以外の専門基礎 分野、専門分野については、将来、看護職員 として就業するにあたり、十分な実践能力を 身につけるためには、講義内容の理解、そし て演習での技術、学習度到達度をしっかり確 認し、きめ細やかな指導が必要と考えている。

・准看護師養成制度の存続については、現在 38 万人の方が働き、毎年1 万人を超える方 が学び、准看護師免許を取得されている中で、 地域医療を支える重要な担い手だと考えている。また、現在の需給見通しで准看護師養成 所を無くしてしまうことは考えられない。

・職業紹介事業者については、多くは適切なマ ッチングを行っていると考えているが、中に は不適切な事業者もあるとも聞く。その様な 場合は最寄りの労働局に相談いただくようお願いしたい。

・1996 年に出された「准看護婦問題調査検討 会報告書」における「21 世紀初頭の早い段 階を目途に、看護婦養成制度の統合に努める ことを提言する」という記載の位置付けにつ いては、当時と今では看護職員数は増えてき たが、今なお不足の状況にある。提言のまま 終了した訳ではなく、その後、移行教育のあ り方も検討された中で、看護師を希望する方 への通信教育の場の提供や准看護師養成所に ついても、更に充実を図るべく、教員数も2 人から5 人に増やし、カリキュラムも1,500 時間から1,890 時間へ増やすといった質の転 換を図ってきている。また、准看護師養成所 が看護師養成所3 年課程へ転換する場合の支 援も用意しており、最初の報告書に留まっていない。

・学生の奨学金制度に関しては、平成17 年に 地方に定着同化した助成事業として一般財源 化をし、現在は都道府県が実施主体となって いるところである。政府の方針から地方で定 着同化した事業を、再び国に戻し事業を創設 することは難しいと考えている。

日本医師会からの回答

・実習施設確保に関する取り組みについては、 看護大学の急増により准看護師養成所の実習 確保が困難な状況にあることから、平成24 年11 月と平成25 年2 月、厚生労働大臣宛に 要望書を提出した。また、医政局看護課宛に は、各県から得た内容を踏まえ要望を行った。

・また、「7 対1」看護体制が導入されたことに よる影響により、看護師を青田買いできる病 院と実習先を確保できる看護大学の双方にメ リットが発生し、医師会立准看護師養成校が 実習先から外されるケースが実態とあがって いる。本件については、高等教育課長へ十分 注意指摘し、大学から申請がある際には、実 習先施設が医師会立養成校を排除していない か確認するよう要請した。

・看護師等養成所における臨地実習(母性小児 含む)に関しては、平成24 年6 月厚労省か ら「臨地実習における実践活動の場以外で行 う学習について」の文書が発出されており、 この中に「機会が限られていることから、全 員が体験することが困難な事象について一部 ビデオ等の活用を臨地実習に含めて差し支え ない」との通知が出されており、これは主に、 母性・小児看護学実習のことを想定している ものであり、ビデオやシミュレーション等の 学内実習で構わないとの見解を出している。

・公立病院がより積極的に実習も受け入れて貰 えるよう厚労省から各都道府県へ協力要請を 出すよう要望している。厚労省より実習施設 確保のためには、実習指導者の養成が必要で あり、実習指導者となる医療機関の職員が働 きながら講習会に参加できるよう平成26 年 度からe ラーニングの導入を検討するとしている。

・補助金の増額について日医では医師会立養成 所への助成金に関し、助産師・准看護師学校 に各15 万円を交付しており、今年度に限り 准看護師課程は1 万円増額した。また、看護 師3 年課程、2 年課程は1 校あたり5 万円の支給を次年度は10 万に増やす予定である。 国からの補助金増額については、厚労省へ常 に要望を行っているものの、財務省から1 割 カットなどの縛りを欠けられている実情があ り、厚労省の力としては現状維持が精一杯の ようである。今後、アベノミクスで景気の回 復や税収の増加、消費税の問題が解決して行 けば、自然と上げざるを得なくなると思うの で、引き続き要望は行っていきたい。

・「 准看護婦問題調査検討会報告書」における 「21 世紀初頭の早い段階を目途に、看護婦養 成制度の統合に努めることを提言」につい ては、提言の取り消しは出来ないが、実質そ れに対してカリキュラムを増やすなど改善を 図っている。准看護師養成に関しては、厚労 省や看護協会ともある程度の合意を得て、こ の問題については原則触れないこととしてい る。これだけ看護師が不足している実情につ いては、国も十分認識しているので、それ以 上に火をつける必要はないかと考えている。 准看護師養成校が存続していけるよう経済的 な支援を図りたい。

・ 試験日統一の問題について厚労省へ問題提起 したところ「准看護師試験は都道府県知事の 自治事務であり、試験日を同一日とするかは 都道府県の判断である。しかし、その事によ り、准看護師の資格取得の機会を失うことに 対しては、基本的人権の侵害にあたると考え ている。都道府県看護行政担当者会議で説明 する」との回答を得ている。

以上、意見交換及び諸問題に関する協議の後、 藤川謙二日本医師会常任理事より総括があり、 本協議会を終了した。

印象記

常任理事 金城 忠雄

看護師不足の問題と看護師教育を巡る課題についての協議会で、沖縄県からは小生と各地区医 師会立看護専門学校代表の4 名が参加した。

平成24 年7 月に神奈川県知事が、准看護師養成停止を表明して波紋を呼んでいるこの頃である。 日本医師会は、深刻な看護師不足の状況において、特に地域医療における准看護師は重要な役割 を担っているものと認識して、医師会立看護師・准看護師護師等学校の運営に、今後も強力に支 援すると主張している。厚生労働省も、看護職員は病院・診療所だけでなく介護施設など就業場 所の増加や働き方の多様化傾向にあり、看護不足は十分認識しており、看護職員の確保定着対策 として、病院内保育所設置などワークライフバランスを考慮した勤務環境の改善に努力している。 外国人看護師導入を考慮するより、国内の看護師養成にもっと努力すべきと思う。

ところが、日本看護協会は、看護職の地位向上と共に現在の複雑化している看護環境では大学 なみの高度な教育にすべきであると主張している。看護師の質向上の教育は、もちろん良いこと ではあるが、准看護師養成廃止について主張しなくてもいいのではないか。

質疑応答で分かったことは、多くの県で、これまでの准看護師実習病院から准看護師が排除さ れている実態がある。病院側にも7 対1 の看護師確保に都合が良いので、看護大学の実習病院に 変えられ准看護師の実習ができない状態である。この沖縄でも、准看護師実習病院が無くなり准 看護師課程が閉科されてしまっている。今後、看護大学が多くなると准看護師教育は、実習病院 から排除され、准看護課程が沖縄のように廃止されることになる。准看護師が地域において重要 な役割を果たしているにもかかわらず准看護師課程の教育について、その実情を聞くと暗澹たる 気分になる。

一方、厚労省看護課長は、講演で准看護師が38 万人も実際に働いており、毎年1 万人の卒業 生がおり、地域医療を担っている准看護師課程をそう簡単には廃止は出来ないと強調している。 地域医療の維持・確保に准看護師が絶対に必要であれば、准看護師課程の実習病院確保に真剣な 対策が必須であろう。

ところで、今回の協議会は、看護師問題で嘆いているばかりではなかった。「看護の今とこれから」 を講演した日赤看護大学川嶋みどり名誉教授は82 歳になられるが、若々しい感動的な講演をな された。看護師の二大看護業務に「診療の補助」と「療養上の世話」があり、特に「療養上の世話」 は大事であること、看護力の重要性を強調された。その元気さには惚れ惚れした。年を重ねても、 先生のようにかくしゃくとしておられることに羨ましく思い勇気付けられた。

看護大学卒業生の就業場所は都会の大病院に80%就職、診療所には3%とわずかである。

地域医療は、准看護師で維持されており、准看護師教育は、非常に重要であることが改めて認識させられた。