平成24年度 日本医師会学校保健講習会

ハートライフ病院 安里 義秀

平成24年度 学校保健講習会プログラム

開催日:平成25 年2 月24 日(日)

開 会 道永麻里(日本医師会常任理事)

挨 拶 横倉義武(日本医師会会長)

来賓挨拶 横倉義武(日本学校保健会会長)講 演:最近の学校健康教育行政の課題について

座長:衞藤 隆(日本医師会学校保健委員会委員長)

講師:知念希和(文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課 学校保健対策専門官)講 演:いじめについて

座長:藤本 保(日本医師会学校保健委員会副委員長)

講師:井澤一明(いじめから子供を守ろう!ネットワーク代表)シンポジウム:今日の学校保健の課題―健康診断を中心に―

座長:衞藤 隆(日本医師会学校保健委員会委員長)

座長:藤本 保(日本医師会学校保健委員会副委員長)

- 1)学校保健安全法と学校保健の課題

衞藤 隆(日本子ども家庭総合研究所所長)- 2)学校心臓検診の現状と課題

鮎沢 衛(日本大学医学部小児科学系准教授)- 3)学校腎臓検診の現状と課題

上村 治(あいち小児保健医療総合センター副センター長)- 4)学校健診と発達障害への対応

小枝達也(鳥取大学地域学部地域教育学科発達科学講座教授)- 5)不登校児の健診の現状と課題

平岩幹男(Rabbit Developmental Research代表、国立成育医療研究センター理事)- 6)学校健診における歯科の現状と課題

渡部 茂(明海大学歯学部口腔小児科学教授)- 7)学校健診における聴覚・言語検診の現状と課題

宇髙二良(日本耳鼻咽喉科学会学校保健委員会委員長)総合討論

閉 会 道永麻里(日本医師会常任理事)

平成25 年2 月24 日(日)、日本医師会館に おいて「平成24 年度学校保健講習会」が行わ れた。開催趣旨は地域医療の一環としての学校 保健活動を円滑に行うために必要な事項を修得 する。本年度は昨年問題になった大津いじめ自 殺事件、大阪体罰自殺事件をふまえ、いじめや 発達障害の問題を中心にプログラムが構成され ていた。

講 演

「最近の学校健康教育行政の課題について」

文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課/

学校保健対策専門官 知念希和

1 学校保健の概要

2 今日の学校保健の課題

1)学校における感染症対策

- ・結核検診の方法の見直しについて

精査への手続きは、結核対策委員会を通 す必要がなくなり、学校医の診察から直 接精査依頼が出来るようになった。

問診票についても様式は自由となった が、重要な6 項目の病歴が提示された。 この問診項目のうち結核蔓延国は約70 カ国にもわたる(かなり増えました)。 - ・学校医において予防すべき感染症の見直しについて

第二種の感染症は出席停止期間に変更があった。

2)学校におけるアレルギー疾患への対応

- ・書籍の紹介「学校のアレルギー疾患に対する取組みガイドライン」

・管理指導表はアレルギー疾患毎に項目が 分かれている。これをもとに学校に属す る教員間で情報が共有されるように期待されている(学校全体での取組み)。

3)児童生徒の健康診断

- ・確定している事があまりありませんという事だけ情報提示があった。

「いじめについて」

いじめから子供を守ろう!ネットワーク代表

井澤一明

演者はいじめ問題の被害者及びその家族側代 表である。最近6 年間で3,000 件以上の相談を 受けている。それに加えて多くの講演、執筆活 動を行なっている。

今回の講演では、学校保健活動を行う学校医 への講演というよりは、学校を取り巻く大人達 へ、いじめに対して熱い思いを持って語りかけ ていた。レジュメでは技術的な事も書いている が、口演では殆どレジュメには沿わずに、被害 者への慈愛と学校現場への怒りを述べていた。

シンポジウム

今日の学校保健の課題 ―健康診断を中心に―

1 学校保健安全法と学校保健の課題

社会福祉法人恩寵財団母子愛育会

日本子ども家庭総合研究所所長 衞藤 隆

法規の概要説明があった。

2 学校心臓検診の現状と課題

日本大学医学部小児科学系准教授 鮎沢 衛

○学校心臓検診の歴史

○学校心臓検診の現状

- ・検診の方法

地域により方学校心臓検診の方法は結構異なる。 - ・発見される疾患とその頻度

VSD、ASD が多いが、ECG ではWPW とLQT(QT 延長症候群)の発見が重要である。 - ・学校管理下突然死の現状

学校管理化の突然死は、以前は年間100 例 程度であったものが、現在は30 例程度と なっている。WPW とLQT が重要な疾患である。

3 学校腎臓検診の現状と課題

あいち小児保健医療総合センター副センター長

上村 治

- ・小児のCre、CCr の基準値について

- ・専門医紹介のタイミング

非専門家にとって、どのタイミングで専門家 へつなぐかは重要な要素。CKD についてそ の基準を説明された。 - ・軽症疾患の診断と十分なIC

学校医の役割は、重篤な疾患を見つけて専門 家へつなげる事も大切だが、良性家族性血尿 と起立性蛋白尿はしっかりと診断して安心さ せる事も重要とのこと。 - ・生活指導、食事指導について

演者が最も強調していたのは、腎疾患で安静・ 運動制限が必要な疾患はないということ。症 例提示では大量のステロイドを使ったネフロ ーゼ症候群で、運動制限により骨粗鬆症を悪 化させた例を、運動制限しない症例との比較 で例示されていた。

ただCKD 診療ガイドライン2012 では、まだ 安静指導が組み込まれているので、専門家皆 に共通する意見ではないのかもしれない。

4 学校検診と発達障害への対応

鳥取大学地域学部地域教育学科発達科学講座

教授 小枝 達也

- ・文部科学省ホムページに掲載されている発達 障害の定義について臨床と若干ずれがあると のこと。

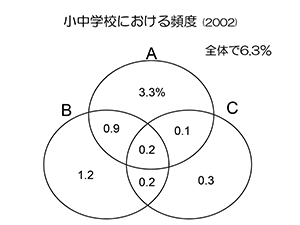

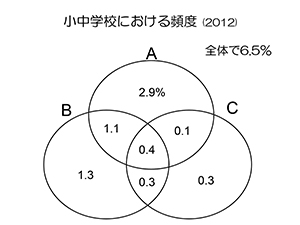

- ・教員へのアンケート調査によると、学習障害 (A)、注意欠陥多動性障害(B)、自閉症(C) は以前よりオーバラップする部分が増え複雑 化している様。

- ・非専門家にとっては発達障害児を拾い上げ、専 門家につなぐのは意外と困難な事である。演 者により専門家につなぐ為の資料(質問紙表) を頂いた。

5 不登校児の健診の現状と課題

Rabbit Developmental Research代表、

国立成育医療研究センター理事 平岩 幹男

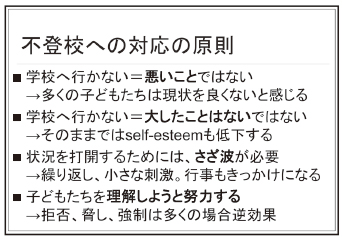

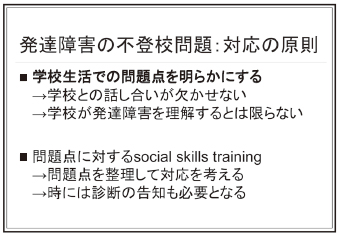

- ・不登校児は長期化しやすく、発達障害、精神 疾患、いじめ、身体病などの治療や対応を要 する疾患である事も多い。

- ・対応としては不登校の状態は、容認してしまうと長期化する可能性があるので容認しない。

6 学校検診における歯科の現状と課題

明海大学歯学部口腔小児科学教授 渡部 茂

- ・現在、全くう歯がない小学生は半数近くに上 り、乳幼児健診から学童検診につながる取り 組みが最も功を奏した分野だと言える。

- ・しかし、長期無治療のう歯、多数のう歯を擁 する児は、想定外の生活を強いられている子 供たちである(貧困、虐待など)。今後の歯 科検診の役割は、こういう子たちを社会サー ビスへつなぐ事になっていくのだろう。

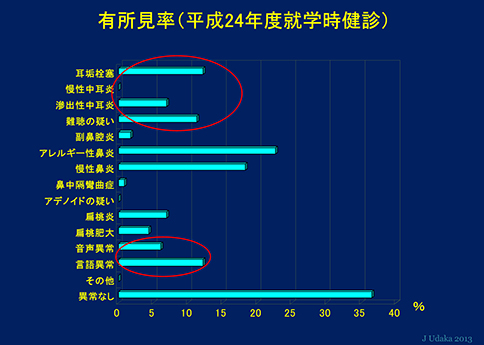

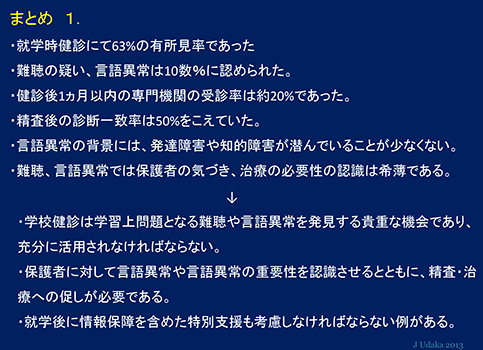

7 学校健診における聴覚・言語検診の現状と課題

日本耳鼻咽喉科学会学校保健委員会委員長 宇高 二良

- ・耳鼻科領域の有所見率は高く、保護者の気付きには頼ってはいけない事が推測される。

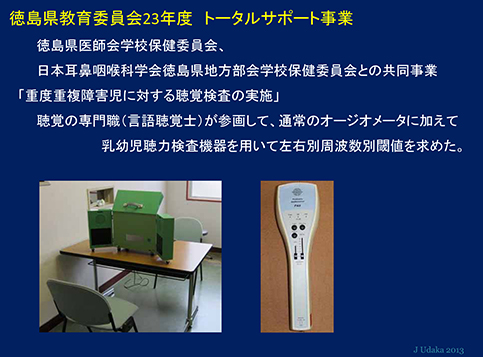

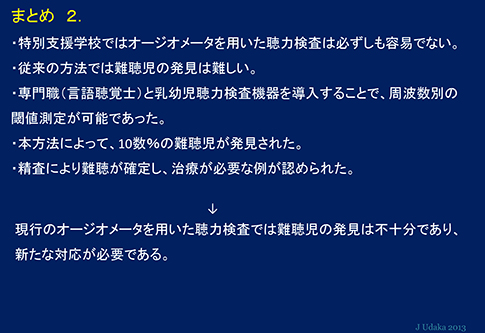

- ・特別支援学校に通う児童は、難聴によるコミ ュニケーション障害が多数含まれている可能 性があるが、十分な検査がなされていない状 況である。これに対し徳島で行なわれている 難聴の検診システムの提示があった。

後記

講習会当日は非常に冷え込んでおり、コート にマフラーという出で立ちが丁度よい気候でし た。ただ、東京マラソンの日だったので、ホテ ル周辺はスタートを心待ちにするランナーで埋 め尽くされていました。(自分自身が走ること は好きでない)私にとっては良い経験でした。

講演は全体にわたって、広く浅く網羅するよ うな内容ではあるのですが、専門家へ的確に患 児をつなぐための情報が満載でした。この報告 は要点のみ取り上げており、かつ転載を許可さ れないスライドもあるので、情報としては不十 分です。直接受講しなければ得られない内容も あるので、積極的な参加をお薦めします。