平成24年度 母子保健講習会

常任理事 宮里 善次

平成24 年度母子保健講習会

メーンテーマ

「子ども支援日本医師会宣言の実現を目指して―7」日時:平成25年2月17日(日)10:00 〜 16:00

場所:日本医師会館1. 開 会 総合司会:今村 定臣(日本医師会常任理事)

2. 挨 拶 横倉 義武(日本医師会会長)

3. 講 演

座長:山本 樹生(日本大学医学部産婦人科教授/

日医周産期・乳幼児保健検討委員会委員)1)出生前診断の新たな展開とその課題

平原 史樹(横浜市立大学附属病院病院長)2)わが国の生殖医療の未来に求めるもの

吉村 泰典(慶應義塾大学医学部産婦人科教授)4. シンポジウム

座長:今村 定臣(日本医師会常任理事)テーマ「小児保健法をめぐって」

1)「小児保健法」とは

松平 隆光(日本小児科医会会長)2)英国の小児保健政策

森 臨太郎(国立成育医療研究センター成育政策科学研究部長)3)育児保険(子育て基金)構想

山崎 泰彦(神奈川県立保健福祉大学名誉教授)4)「子ども子育て支援新制度(関連三法)」について

橋本 泰宏(厚生労働省雇用均等・児童家庭局保育課長)討 議

5. 閉 会

平成25 年2 月17 日、日本医師会館に於いて、 「子ども支援日本医師会宣言の実現を目指して ―7」をメインテーマとし、「平成24 年度母子 保健講習会」が開催された。

横倉日本医師会会長の挨拶に始まり、午前中 に2 題の講演と午後は「小児保健法をめぐって」 と題してシンポジウムが行われた。

出生前診断の新たな展開とその課題

― 平原史樹(横浜市立大学附属病院病院長)―

2012 年8 月29 日の読売新聞に「妊婦の採血」、 「ダウン症」、「99%の診断率」のキャッチコピ ーで始まった母体血胎児DNA 出生前診断の記 事は“羊水検査しなくてもダウン症診断” と捉 えられて大騒動になったが、周産期医療に様々 な問題を提起している。

1)出生前診断は何のためにあるのか?

2)人類に有益な意義あるものなのか?

3)先天異常とは何だろう?

4)生まれつき持ち合わせた遺伝情報をどう取り扱うべきか?

5)この先、科学が進むことで人類にもたらされるものは何だろうか?等々。

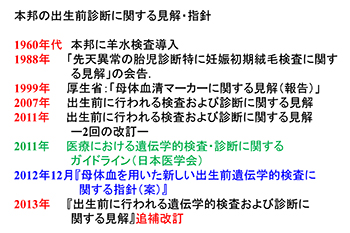

まず出生前診断に関するガイドライン、指針 制定の歴史が示された。(表1)

表1

その中でも日本医学会は2011 年に医療にお ける遺伝子学的検査・診断に関するガイドライ ンを制定している。

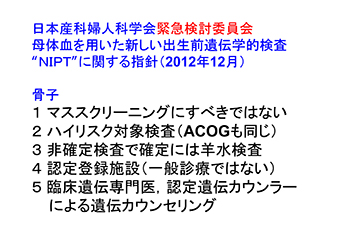

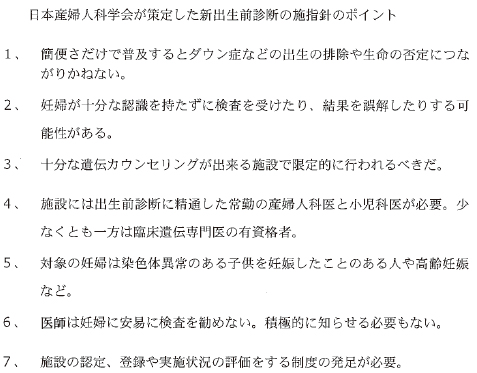

更に日本産婦人科学会緊急検討委員会は新 聞発表からわずか4 か月後の2012 年12 月に “NIPT” に関する指針を出している。(表2)

表2

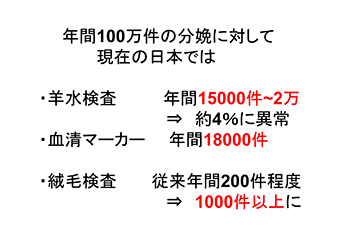

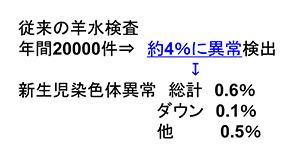

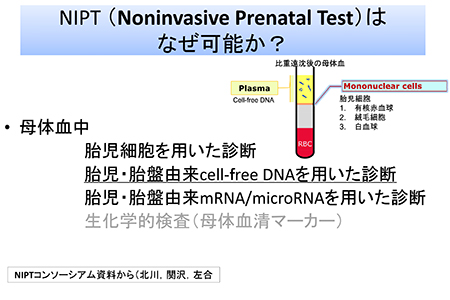

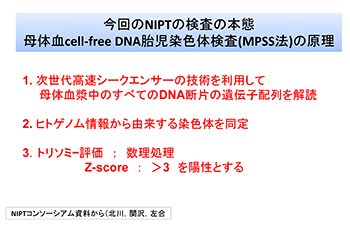

現在の日本における検査の割合や異常検出の 割合を示されるとともに、(表3,4)NIPT の検査法が示された。(表5,6)

表3

表4

表5

表6

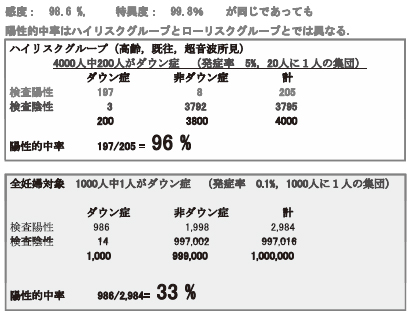

診断精度について述べられたが、ハイリスク グループとローリクスグループでは3 倍の開き があると説明があった。(表7)

表7

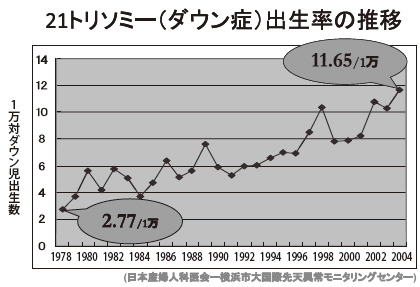

我が国では、ダウン症が生まれる割合は年々 増加傾向にあり、(図1)高齢出産が原因だろ うと述べられた。

図1

学会が指定した専門病院でスタートすると思 われるが、診断後のカウンセリングが最も重要 だと強調されていた。

ちなみに参考のためこの報告書を書いている最中、3 月上旬に発表された日本産婦人科学会 が策定した新出生前診断の施指針のポイントを 供覧する。(表8)

表8

わが国の生殖医療の未来に求めるもの

― 吉村泰典(慶應義塾大学医学部産婦人科教授)―

近年の生殖医学の進歩はめざましく、生殖現 象の解明のみならず、ヒトの生殖現象を操作す る新しい技術も開発されている。細胞生物学や 生殖工学の飛躍的進歩に伴って生殖医学も革命 を受けつつあると言っても過言ではない。

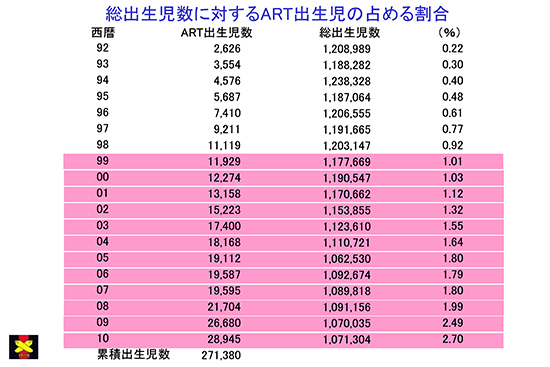

我が国でも27 万人以上の子供が生殖補助医 療技術(ART)によって生まれており、37 人 に1 人は体外受精によるものである。(表9)

表9

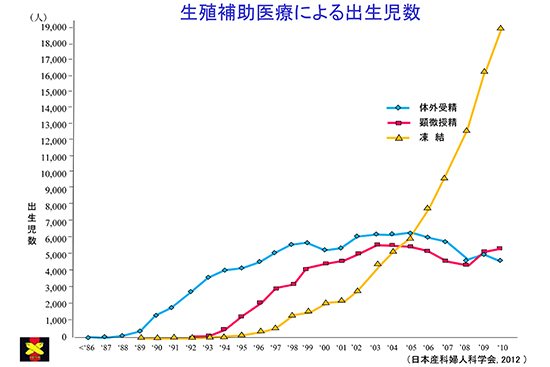

特に日本の凍結技術は素晴らしく、ART に よる出生児の割合は高い。(図2)

図2

着床前遺伝子診断が可能となったことで、タ イ国に渡航して90 組が男女産み分けをした新聞報道が紹介されたが、規制のあり方を政府が 中心となってやるべきだと強調された。

ちなみに法による禁止はドイツ、イタリア、 スイスとなっており、法による規制はフランス、 デンマーク、韓国等。

ガイドラインによる規制は日本、アメリカ、 オーストラリアなどとなっている。

また、近年、がん患者に対する治療法の進歩、 治療成績の向上により生存率の改善がみられる ようになってきており、卵子や卵巣の凍結保存 による妊孕能温存技術が臨床応用されるように なってきている。

やはりここでも凍結技術が大活躍している が、凍結組織にがん細胞が潜んでいる可能性は 否定できないので、慎重を要する。

最後に体細胞クローン技術や胚性幹細胞、 iPS 細胞の再生医療への応用は、今後の生殖医 療の展開にブレークスルーをもたらすかもしれ ないと講演を終えられた。

午後は4 人のシンポジストにより「小児保健法をめぐって」をテーマにシンポジウムが行われた。

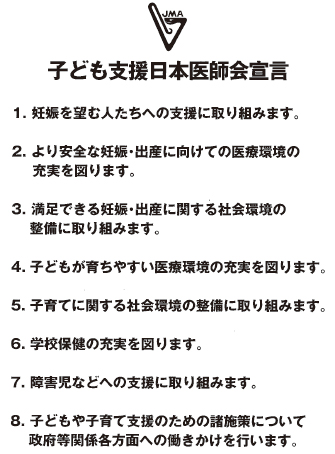

小児保健法制定を目指した活動については 2004 年と2006 年に提出された日本医師会乳幼 児保健検討委員会答申を受けて、日本医師会は 2006 年5 月16 日に「子ども支援日本医師会宣 言」を行っている。(表10)

表10

その中に「小児保健法制定」が明記され、日 本医師会の主要事業として法案成立に向けての 動きが始まっている。

現在、我が国の合計特殊出生率は1974 年に 人口維持に必要な水準を下回ってから下がり続 け、2012 年には1.39 となっている。

子育て支援が比較的豊かなフランスでは GDP の3%が子育て対策に使われている。

一方、我が国では1%に過ぎず、子供を大切 にし、子育てと仕事が両立できる社会になるた めにはGDP 比2%(約10 兆円)が必要である。

日本小児科学会、日本小児保健協会、日本小 児科医会の三者で構成される日本小児科連絡協 議会が発足させた「小児保健法プロジェクトチ ーム」は、下記の提案を行っている。

1)基本理念として、新生児から思春期まで一貫 して扱える、小児を中心とした保健、医療、 福祉の法律とすること。

2)小児の保健では、これが疾病に罹患しないことだけでなく、精神的・身体的により健全な 状態確保のための手段であるべきとした。

3)小児の福祉では、これが社会的・身体的・精 神的に恵まれない小児を救済することに加え て、すべての小児により良い社会生活環境を 提供するための施策であるべきとした。

4)小児の医療では、これが従来の医療保険から 独立し、新たに老人保健法に対応した医療保 険制度の確立を提言する。

さて、2007 年に出版されたユニセフ・イノ チェンティ研究所による「先進国における子ど もの幸せ」と云う報告書で、英国の子どもたち の成育環境は他の欧州各国に比べて劣悪である と指摘され、当時のブレア労働党政権は医療に おける第三の道実現のための医療改革を行って いる最中であったが、単に狭義の医療のみなら ず、福祉や教育を含めた広い意味での子どもた ちの環境を改善することを目指し、「子ども家 庭学校省」が設立され、弁務官に小児科医のエ インズリー卿が就任し、子どもの医療・保健に 関する国家10 か年計画が策定された。

ブレア政権医療改革の重要な柱である患者一 般参画の実現として、様々な政策に子ども達自 身が声を出し聴きいれられる機会が設けられ、 医療現場等広く「子どもの権利」を軸とした見 直しが行われた。

英国の小児保健政策として、取り組むべき 新しい課題として、貧困の子どもの健康への 影響、情緒や行動の問題、肥満、自殺、薬物 依存、10 代の妊娠、交通事故が示された。

10 か年計画では、以下11 項目について実現へのロードマップが示された。

1)NHS がその他の組織と協力して長期的視野に立って連携し、子供たちの健康と福祉を推進する。

2)子ども達が健康で安全に生活できるように親や養育者に十分な情報、施策、支援を行う。

3)子ども達がそれぞれ、そして家族がそれぞれの視点から必要とするサービスを受けられる。

4)全ての子どもが成人になるのに年齢に応じたサービスを受ける。

5)子ども達を傷つけるものから守るために全ての組織が一丸となる。

6)病気の子ども達への施策。

7)病院における診療の質向上。

8)障害を持つ児への施策。

9)精神疾患や問題を持つ児への対応と支援。

10)子ども達や家族、医療従事者が効果と副作用に関して十分な情報をもって薬剤の選択をする。

11)質が高く個人のニーズに合わせた出産サービス。

上記イノチェンティ研究所報告でも目立っ て課題を指摘されている日本の小児保健政策 の今後の改善に向けて、英国の小児保健政策 の経緯は示唆に富んでいる。

育児保険(子育て基金)構想については、発表者の案として出された印象を受けた。

1)少子高齢化の進展、2)日本社会の持続可 能性の危機、3)社会保障・税一体改革の時代 背景と現状認識からすれば、子ども・子育て 支援は最重要課題である。

育児保険とする理由は、以下の通りである。

1)現在の支援策は社会福祉システムと社会保 険システムが併存している。2)租税財源による社 会福祉システムでは、租税の性格や財政的制約に よる限界がある。3)保険料の拠出を通して、自立・ 権利・参加意識を高めるとともに、財政基盤を 強化。4)保険料は現役世代の全てが、子どもの 有無に関わりなく、所得に応じて負担。5)併せ て社会保障に重点課題として租税を重点配分。

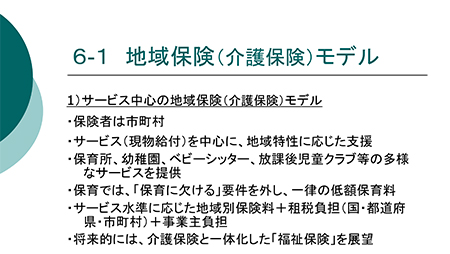

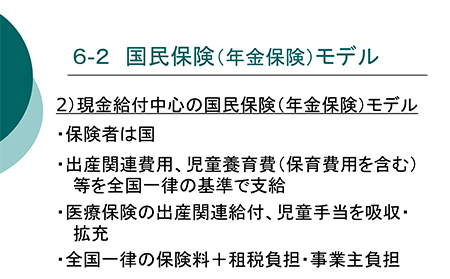

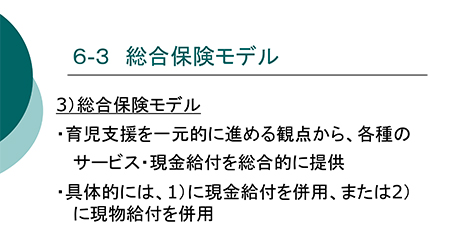

保険のモデルが3 つ提示された。(表11,12,13)

表11

表12

表13

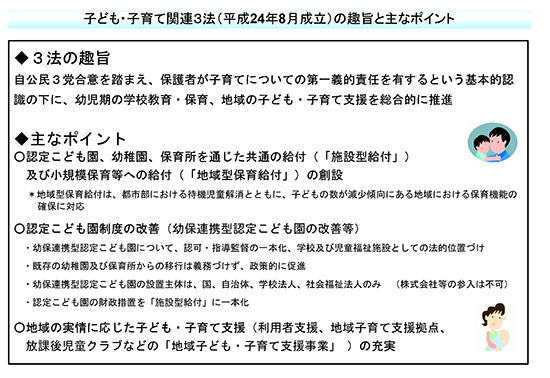

子ども・子育て関連3 法について、3 法の趣 旨と主なポイントを提示する。(表14)

表14

民主政権時に総合こども園構想が廃案となっ たが、今回は同じものが認定こども園として提 案されている。政争の具にして欲しくないものである。