診療所急変対応シミュレーション講習会の経験

〜クリニックでの患者急変に対応するスキルを磨く〜

曙クリニック 玉井 修

【はじめに】

自分のクリニックも開業して14 年が経過し た。その間多くのスタッフが出入りし、今やオ リジナルのスタッフは私一人となった。職歴も 様々なスタッフとの日々の診療は基本的に全く 問題は無いのだが、呼吸停止や心停止などのク リティカルな状況に対応するには相互の共通理 解が必要であるとの認識に立ち、スタッフ全員 で一度急変時対応のシミュレーションを体験し ようという事になった。3 〜 4 ヶ月に1 回は外 来で急変(急患)対応を経験するが、いきあた りばったりではなく、ここでもう一度知識と技 術の確認とおさらいをしておきたいという事で、 平成24 年4 月にオープンしたばかりのおきなわ クリニカルシミュレーションセンターにお願い して外来急変対応シミュレーション講習会を行 う事にした。

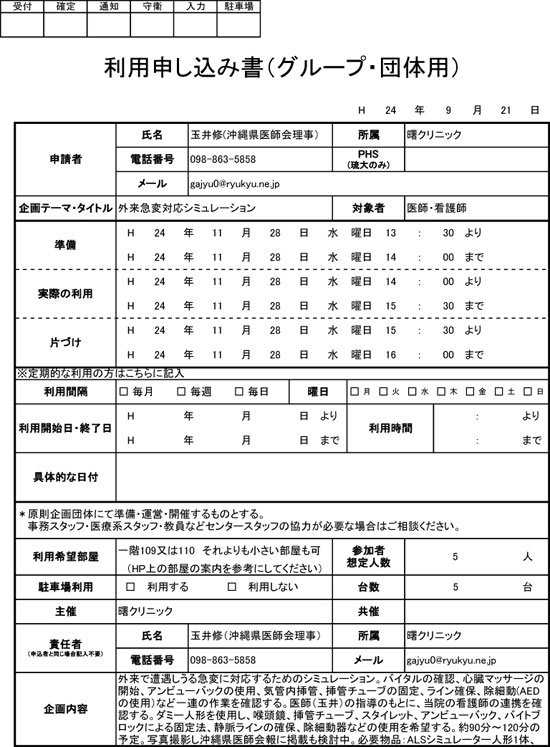

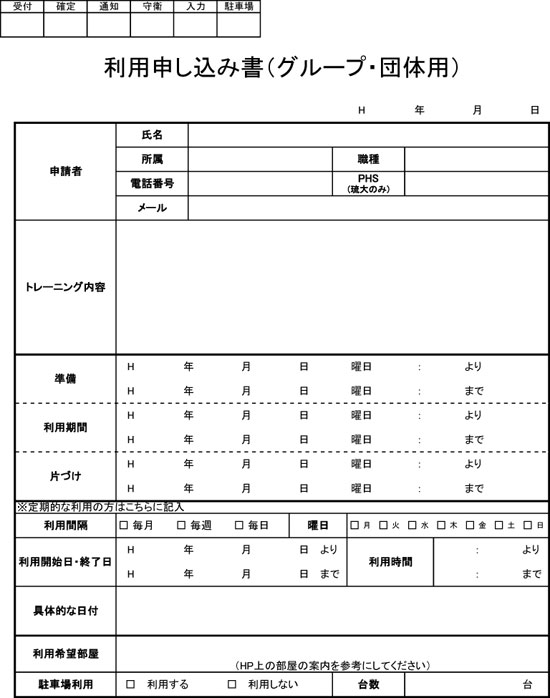

【まずは、施設予約】

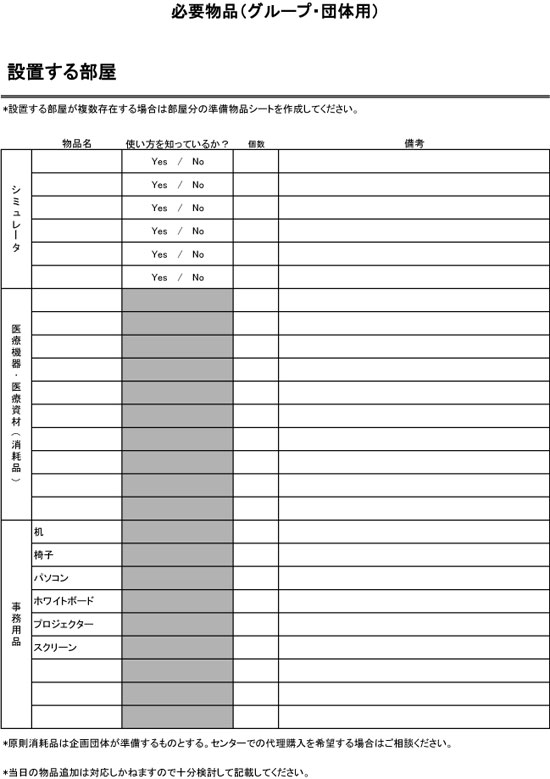

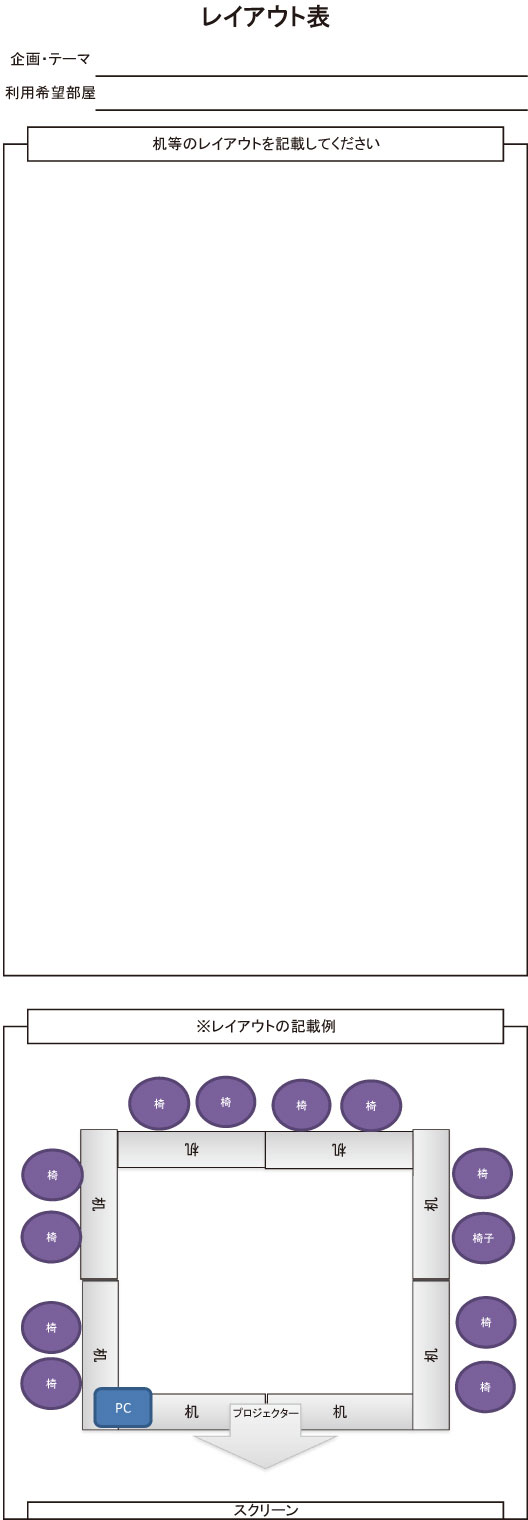

平成24 年4 月にオープンしたばかりのおきなわクリニカルシミュレーションセンターは現 在、研修医や学生、高校生などに医学教育を行 いかなり利用率は高いらしい。しかし、私の様 な一般開業医が、そのスタッフの教育の為に利 用するという事はまだ稀で、このマーケット展 開は非常に将来性が見込まれると思う。沖縄県 の開業医全体の利益に繋がるし、ひいては県民 の利益に繋がるはずである。施設予約を取ろう と、おきなわクリニカルシミュレーションセン ターのホームページ(http://okinawa-clinical-sim.org/)にアクセスすると、予約の書式がダウンロ ードできる(別紙104・105 ページ)。この内容を 掲載するが、専門的な内容にある程度精通して おく必要がある。私は事前にICLS コースを受 講していたので理解可能であったし、その後の シミュレーションセンターとのやりとりにも何 ら不都合は感じなかった。しかし、このシミュ レーション教育を一般開業医が可能なものにす る為にはもう少し簡便なコース設定があった方 が良いと思う。例えば、「無床診療所における外来待合室急変対応シミュレーションコース」等 というパッケージ化などを検討して頂けると気 軽にオーダーできるのではないだろうか?何は ともあれ、当院の半ドンの水曜日午後を講習時 間として予約できた。約2 時間、研修にはシミ ュレーションセンターのスタッフも一緒に入っ て器財をオペレートしてくれる事になった。講 習は基本的に私が行い、手技の説明も私が行う 事にした。用いる器財は基本的にシミュレーシ ョンセンターのものを利用できるが、静脈ライ ン確保用のメインボトルやライン、エラスター 針などの消耗品は自前で持ち込まなくてはなら ない。内容は結構てんこ盛りである。果たして 2 時間でできるのだろうか?

【講習メニューの決定】

前例が無い事なので、全く自分勝手に講習メ ニューを考えてみた。当院には医師は私一人だ け、心電図のベッドサイドモニターはあるが、 カウンターショックは無い、アンビューバック とAED はあるという条件で知恵を絞ってみた のが以下の内容である。

急変対応シミュレーション講習会 〜外来患者が突然心停止したら〜

期日:平成24 年11 月28 日 午後14 時〜 16 時

場所:おきなわクリニカルシミュレーションセンター

参加:医師1 名、看護師4 名、医療事務3 名

基本手技の確認:助けを呼ぶ事の重要性(回復 体位とは、後方支援病院への連絡、救急車手配) 気道確保(頭部後屈・顎先挙上)心臓マッサー ジの実践(5cm の胸骨圧迫、100 回/ 分のタイ ミングとは)ベッドの上なのか、待合室なのか (背版の重要性)バッグ・バルブ・マスクの使 い方、気管内挿管の手順、静脈確保(フラッシ ュ、上肢挙上する事の大切さ)、モニターの確 認(VT・VF・Pulsless Electronic Activity・ Asystole の波形)、AED の使用(自分良し、呼吸良し、周り良しの確認)実際のCPR 実地練習(約60 分)

1)外来待合室での急変:外来待合室で突然の意識消失と心停止、虚血性心疾患の既往あり

- 1. 第一発見者は受付

- 2. Dr、看護師を直ぐに呼ぶ

- 3. 意識、呼吸、頸動脈の拍動無し、直ぐに心電図モニターの装着とAED の手配と救急車の手配、受け入れ病院の手配を事務員が行う

- 4. 心臓マッサージの開始、バッグ・バルブ・マスクでの人工呼吸開始(30:2)

- 5. 静脈ライン確保

- 6. 心電図モニター上Asys、モニターライン接続の確認と感度を上げて再度Check

- 7. 心電図モニター上やはりAsys。静脈ラインからボスミン1A のiv とフラッシュ

- 8. 胸骨圧迫の開始、AED 到着、AED の装着

- 9. 2分後再度モニターCheck、VT 出現

- 10. AED が除細動を行うガイダンスが流れる、全員周りから離れる

- 11. 電気ショック1 回

- 12. 直ぐに胸骨圧迫に戻る、患者のうなり声が確認され、モニター上sinus に戻る、頸動脈の拍動が確認され、自発呼吸戻る、バッグ・バルブ・マスクはアシストに。

- 13. 救急車が到着し後方支援病院への搬送が行われる。

2)処置室での経過観察中の急変

- 1. 気分が悪いと言ってやってきた患者がベッドに横になろうとした時に意識消失し急変した、患者は心疾患の既往がある

- 2. 第一発見者は看護師、直ぐに応援をよぶ

- 3. 意識、呼吸なし、頸動脈の拍動無し、心電図モニターとAED の装着、受付に救急車の手配と後方支援病院の手配を指示

- 4. 心臓マッサージ開始前に背板を挿入し胸骨圧迫を開始、バッグ・バルブ・マスクによる人工呼吸も開始(30:2)

- 5. 静脈ライン確保

- 6. 心電図モニターはVF、AED からは除細動のガイダンスが流れる

- 7. 電気ショック1 回

- 8. 直ぐに胸骨圧迫に戻る、気管内挿管の準備に入る

- 9. 2 分後に再度心電図モニターのCheck、やはりVF、AED より電気ショック2 回目のガイダンス流れる。

- 10. 電気ショック2 回目

- 11. 胸骨圧迫を再開、タイミングを見計らって、気管内挿管し挿管が成功したら非同期CPR とする。

- 12. 2 分後の心電図はやはりVF、AED より電気ショック3 回目のガイダンス流れる。

- 13. 電気ショック3 回目

- 14. すぐに胸骨圧迫に戻る、患者が動き出す、頸動脈の拍動が触れる、自発呼吸も戻る。心電図モニター上sinus にもどる。胸骨圧迫を中断し、呼吸はアシスト、救急隊の到着によりそのままの状態で後方支援病院へ搬送する。

【実際の講習風景】

まずは、基本手技の再確認を行った。日頃 あ、うんの呼吸で行っている様々な手技にも細 かい確認作業が必要である。BLS 講習会では 割愛されることの多い気道確保に関しては今回 医療関係者が対象ということで、しっかり講義 した。バッグ・バルブ・マスクは日常医師が扱 う場合が多いが、いざという時には看護師が対 応する必要もあり、今回はフェイスマスクの装 着から実際に肺に空気が入る感覚まで実践でき た。今回のシミュレーターは実際に胸郭が持ち 上がり、肺に入っている感覚に近い感覚を体験 できる。アンビューを押しながら胸郭が持ち上 がる感じは看護師は新鮮であった様で、フェイ スマスクを被せただけでは肺に空気は入らない 事、気道確保と送気、胸郭の確認をしっかり行 う経験は得難いものがあった(写真1)。胸骨 圧迫は5cm 沈み込むほどの圧迫を100 回毎分 繰り返すという重労働を体験して貰った。看護師だけではなく事務員も加わって胸骨圧迫を体 験した。1 〜 2 分の継続が限界であり、次々に 交代で絶え間なく胸骨圧迫を体験して貰いそろ そろ息が切れてきた(写真2)。次に気管内挿管の実習である。挿管は医師である私が行うが、 ダミー人形を用いて実際に私が気管の入口部を 喉頭鏡で展開して見せた。如何に気管内挿管が 困難な手技であるかを看護師にも見せる事がで き、だからこそスムーズな介助が挿管手技に必 須であるかを納得して貰えたと思う(写真3)。

写真1.気道確保とバッグ・バルブ・マスクの実演

写真2. 胸骨圧迫の実演

写真3. 気管内挿管の訓練

看護師1 名にダミー人形を用いて、実際に喉 頭鏡操作をして貰ったが、気管入口部を確認す るどころか、喉頭鏡のブレード全体が口腔内に 入ってしまうという凄まじい光景を見た。喉頭 鏡のブレード全体を持ち上げるように扱う難し さが理解できたはずである。そして心電図モニ ターの確認を行った。シミュレーターはあらゆ る波形を出せるが、今回は心停止を生じる代表 的な波形をみんなで確認した。途中私がVT を VF だと判断して、看護師に訂正されるという オチまでついた。

基本的な手技を確認したら、実際の現場を想 定したシミュレーション訓練である。外来で待 っていた患者さんが突然意識消失して倒れた事 を想定し、それに事務職員が気づいたという想 定である。事務職員はシミュレーターの側で急 変に気づき、看護師を呼ぶ。看護師は直ぐに周 囲のスタッフを呼ぶという想定である。私がリ ーダーとなって細かい指示を出す。AED の装着 が先だ、モニターはその後、ラインを取って全 開で落として、心マは次の人に代わって。等と 本番さながらにシミュレーターの蘇生を行う。 心マはどうしても早くなりがち、緊張感が高ま りどうしても先ほど体験した理論が実践できな い。ラインは取れず、ボスミンは流せない、挿 管して気道内投与を考慮するか?等と考えてい るうちに予定の8 分が経過し蘇生は失敗した。

次は、今の事を教訓にして再度同じシチュエ ーションで挑戦。しかし、またもラインは確保 出来ず、挿管もままならず、心停止はVT まで 持っていく事が出来ず、除細動の出る幕もなか った。思わぬ連敗である(写真4)。

写真4. 苦戦した静脈確保のシミュレーター

次は気を取り直して、処置室における急変対 応訓練である。処置室で気分が悪いと言って人 がベッドに崩れ込む様に倒れたという設定であ る。第一発見者は看護師、すぐさま他のスタッ フを呼んで心マ開始、私がリーダーとなって 様々な指示をする。事務職員には救急車手配の 指示も出した。AED を装着してモニターを確 認するとVF である。AED ガイダンスが予定 通りに流れて除細動を開始した。悪戦苦闘する ライン確保をよそに、心マ、除細動が繰り返さ れる。挿管にはこだわらず、マスクベンチレー ションを確保した。3 回目の除細動により奇跡 的にsinus に戻り蘇生は成功した。しかし、気 が付いてみれば背版を入れていなかった。ベッ ド上の心マには必須である。テンションが上が りっぱなしの状況においていかに冷静な判断が 難しいかを思い知らされる(写真5)。

写真5. 実践さながらの訓練風景

最後のシミュレーションは、もう一度今回の 処置室急変の対応である。今回はしっかりライ ンも確保し、心マのタイミングも掴んできた。 蘇生手技に関してはまずまず出来ていたと思う が、急変対応四連発は実際体力的にもはや限界 であった。スタッフは皆髪振り乱して息が切れ ている。私も目が回りそうになっていた。お互 いゼーゼーしながらも、スポーツの後の様な爽 快感がある。この様な一体感が味わえるのもま た良いものである。

【クリニックにおけるシミュレーション教育】

外来のみのクリニックにも、日常診療におい て急変は少なからず経験する。その様な状況に 対してのスキルアップと相互理解を深める為に も今回の様なシミュレーション訓練は重要と思 われる。チーム医療という言葉はよく聞くけれ ど、それを机上ではなく実践感覚で身につける 事が重要である。クリニックの危機管理は施設 長である院長のみに課されたものではなく、看 護師、事務職員を含めた全ての職員が意識を高 める必要がある。私のクリニックは開業して 14 年になるが、開業したての頃、現県医師会 副会長の玉城信光先生に何かの会でお会いした とき「クリニックにおいてはトップとそれ以外 の2 種類しかいません、トップは孤独です」と お話しした事がある。そして14 年を経た現在、 私の感覚は徐々に変わっている。時に私を諫 め、時に励ましてくれるのは周りのスタッフで あり、私は依然としてクリニックのトップでは あるが孤独ではない。