第112回九州医師会総会・医学会及び関連行事

副会長 玉城 信光

去る11 月23 日(金)から25 日(日)の3 日間にわたり、宮崎市において九州医師会連合会総会・ 医学会関連諸行事が開催されたので、その概要を報告する。

Ⅰ. 九州医師会連合会第104 回臨時委員総会

- 日 時:平成24 年11 月23 日(金) 17:00 ~ 17:50

- 場 所:シーガイアコンベンションセンター4 階 樹葉(宮崎)

定刻になり、宮崎県医師会立元祐保委員の司 会のもと、会が進められた。

挨 拶

稲倉正孝九州医師会連合会長

私ども宮崎県の担当により本日から3 日間、 九州医師会総会医学会および関連諸会議を開催 させていただく。昨年5 月の委員総会で私ども の担当が決定し、以降佐賀県医師会の見事な運 営をお手本にさせて頂きながら、鋭意準備を進 めてきた。この間、九医連副会長の宮城沖縄県 医師会長をはじめとする九州各県の先生方、ま た会員の先生方の暖かいご助言を賜りながら、なんとかこの日を迎えることができた。この場 を借りて、九州各県医師会の先生方に厚く御礼 申し上げる。開催にあたり、担当県として遺漏 のないよう取り組んできたつもりであるが、不 行き届きの点が多々あろうか存じる。その際は 何卒ご容赦頂きたい。本日の臨時委員総会では、 九医連の現況報告に加え明日の総会に提出する 宣言・決議案についてご審議頂く。当案につい ては宮崎県医師会で原案を作成し、事前に各県 医師会にご意見をお伺いしたうえで、常任委員 会でも2 回に亘って協議・確認させて頂いたこ とから是非とも満場一致でご承認賜るようお願 い申し上げる。

また、横倉義武日本医師会長は公務の都合 上、本日の懇親会でご紹介させて頂き、明日の 合同協議会で中央情勢報告を行って頂く予定で ある。この臨時委員総会を円滑に進め、今村常 任理事、藤川常任理事にも中央情勢報告を頂き たいと考えているので、ご協力お願いしたい。

この3 日間の諸行事を無事滞りなく無事開催 出来るよう先生方のご協力をお願い申し上げ、 ご挨拶に代えさせていただく。

来賓祝辞

横倉義武日本医師会長(代読 今村定臣常任理事)

日本医師会は医師を代表する唯一の団体であ り、医療界全体をリードする無二の団体であ る。多くの関係団体との連携のもとに我が国の 医療政策を推進してきた。その中で改めて感じ ることは、地域住民を守る医療活動の重要性と 医療がなければ地域は存在し得ないということ である。このことを踏まえ、今後も日本医師会 が国民の健康と生命を守る専門家集団としての 役割を担い、その責務を果たしていくためには 2 つのことが重要になると考えている。ひとつ は日本医師会の基本理念の明確化とその発信で ある。日本医師会が国民のために何をするのか を明示することは、医師会あるいは医師会員が より良い医療環境を構築する役割を果たしてい くためにも非常に重要なことである。現在、会 内のプロジェクト委員会で鋭意ご検討頂いてい るところであるが、医師会員の活動の拠り所と して浸透するよう、また、国民の理解や支援が 得られることが出来るよう強く期待を寄せてい るところである。今ひとつは、地域医療の再興 である。我が国ではこれまで、かかりつけ医を 中心として地域の身近な通院先、急性期から回 復期、慢性期、在宅医療と切れ目のない医療介 護が提供され、国民の健康と安心を支えてき た。国が推進する医療の機能分化は、それぞれ の地域の事情に応じて適切に対応していくべき ものであり、地域によって異なる医療を一括り にした一律の政策では国民本位の医療に結びつ かないということを明確に主張していく必要がある。そのため、来年後策定される都道府県の 地域医療計画は、国や都道府県という行政だけ にまかせるのではなく、各地域の医師会が主導 して策定していかなければならない。一方、医 療全般について申し上げれば、半世紀に亘り、 国民の生命と健康を守り続けてきた国民皆保険 を、今後とも持続可能な社会保障体制として確 立していくことは国家が追うべき当然の責務で ある。しかしながら、国が誤った政策を採るよ うなことがあれば、それを是正し、我が国を正 しい方向へ導くことが肝要である。そしてそれ こそが国民の生命と健康を預かる我々医師会の 役割であると考えている。九州医師会連合会の 皆様におかれては、平素より本会活動に特段の ご理解とご協力を賜り、厚く御礼を申し上げる ところであるが、今後とも更なるご支援を賜る ようこの場をお借りしてお願い申し上げる。

座長選出

慣例により、座長に九州医師会連合会長の稲倉会長が選出された。

報 告

1)第329 回常任委員会について(宮崎)

座長の稲倉会長より、当臨時委員総会に先立 って開催された標記常任委員会について報告が あった。

2)九州医師会連合会事業現況について(佐賀)

河野委員(宮崎)より資料に基づき、平成 24 年10 月31 日までに行われた九州医師会連 合会事業(常任委員、委員総会、各種協議会等) 及び関連行事について報告が行われた。

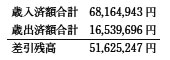

3)九州医師会連合会歳入歳出現計について(佐賀)

富田委員(宮崎)より資料に基づき、平成 24 年10 月31 日現在の九州医師会連合会歳入 歳出現計について報告があった。

なお、歳入・歳出合計並びに差引残高につい ては下記のとおり。

4)第112 回九州医師会医学会及び関連行事 について(宮崎)

河野委員(宮崎)より資料に基づき、11 月 23 日(金)の前日諸会議、24 日(土)の合同 協議会、総会・医学会、25 日(日)の分科会、 記念行事について報告があった。

5)議事

第1 号議案 第112 回九州医師会連合会総 会の宣言・決議(案)に関する件

座長の池田会長より提案理由の説明が行われ た後、河野委員(宮崎)より宣言・決議(案) の朗読があり、審議した結果、原案のとおり承 認され、翌24 日(土)の総会に上程すること が決定された。

以上の議事修了後、来賓である日本医師会の 今村常任理事、藤川常任理事より概ね下記のと おり担当職務の現況について報告があった。

今村定臣日本医師会常任理事

○医療基本法の制定について

日医の医事法制検討委員会では本年3 月医療 基本法制定に関する提言を会長に答申した。こ の背景には患者の権利を守ることを中心とした 医療基本法制定の動きが、市民団体あるいは患 者団体の間で急速に活発化していることにあ る。これに対し、日医として患者の権利のみに 偏った医療基本法では我が国の医療は守れない との立場から日医主導の医療基本法の制定を目 指している。委員会答申の提言を更に具体化よ り進化させるべく検討を進めている。これを医 療提供者、国民に啓発するべく、来たる12 月 22 日(土)に日医会館において日医主催で市 民公開シンポジウムを開催する。また、この委 員会には各ブロックの代表の先生方にご参加を 頂いているが、九州ブロックからは長崎県の髙原晶先生にお願いをしているところである。出 来れば全国各ブロックにおいて同様のシンポジ ウムを開催して頂ければ大変有難い。

○周産期乳幼児保健検討委員会について

前執行部では乳幼児保健検討委員会であった が、この委員会の検討項目に参加医療を拡大し、 周産期乳幼児保健検討委員会に格上げされたも のである。

九州ブロックからは、宮崎県の佐藤先生にご 参画頂いていたが、先般委員会開催翌日に急逝 され、痛惜の念に堪えない。この委員会におい ては主として小児科の先生方から強い要望があ る小児保健法の制定に向けて、現行の母子保健 法との整合性について検討を行うと共に、今般 成立した「こども支援・子育て関連三法」との 関連についても併せて検討している。この事に ついては、来年2 月17 日(日)に開催予定し ている母子保健講習会においてシンポジウムの テーマとして取り上げる予定である。また、日 医の母子保健事業の主要事業のひとつとして位 置づけている「こども虐待防止」については、 平成23 年度に引き続き、都道府県医師会と共 催で各ブロックで市民公開フォーラムを開催し ている。

○母体保護法等検討委員会について

前執行部では小委員会という位置づけであっ たが、正規の委員会に格上げし委員長には福田 稠熊本県医師会長にご就任いただいている。ま た、九州ブロックからは学会の代表として大分 県の松岡幸一郎先生、長崎県の森崎正幸先生に ご参画頂いている。この委員会においては、昨 年6 月に先生方の強力なご支援により成立させ て頂いた改正母体保護法下の指定・更新のあり 方を中心に検討を進めているところである。恐 らく今年度末までには新しい指定基準のモデル 案をご呈示できるものと考えている。

○体外受精胚移植について

現在、我が国において年間約3 万件に登る体 外受精胚移植によるこどもが出生している。学 会あるいは司法界などからはこのことに対し何 らかの法による規制が必要であるという提言が十数年来なされているが、具体的な法制定への 動きはなかった。このままでは国が関与する形 での法規制が施行されることが非常に懸念され る事態となってきている。そこで日医に生殖補 助医療法制化検討委員会を新たにプロジェクト 委員会として設置した。この委員会において生 殖補助医療の指定医師、あるいは指定医療機関 の指定権を母体保護法の場合と同様に都道府県 医師会に付与すること等を念頭に鋭意検討中で ある。このことについては、来る12 月1 日(土) に日本医師会が厚労省と共催で行う「家族計画 母体保護法指導者講習会」のシンポジウムのテ ーマに取り上げご議論頂く予定である。

藤川謙二日本医師会常任理事

○生命倫理問題について

尊厳死の法制化については、超党派の議員連 盟を立ち上げ、法案を国会にあげて何とか法制 化したいという動きがあったが、日弁連、難病 患者団体等が絶対的に反対している。我々医療 側としては終末期医療のガイドラインを通じ て現場で対処しているが、まだまだ治療の中 止などについては、医療事故として訴えられる 危険性があるという現場の不安は改善されてい ない。法制化の法案を見ても、同意できるとこ ろまでには至っておらず慎重な議論が必要であ る。法制化した際の内容については、医師の民 事・刑事・行政上の責任を問わないと書いてい るが、これについても日弁連から同意が取れて いない。その辺りの国民的コンセンサスが得ら れてから法制化をしないと、多数決で進めるた めには内容が厳しいと理解している。

○日本老年医学会における「高齢者ケアの意思決定プロセスに関するガイドライン」について

老年医学会において、胃ろうについての見直 しがなされた。胃ろうは以前、どんどん作って、 特老、老健、老人ホームからの退院を促す一つ のツールとされていたが、本人の意思、家族の 同意を得られているのか見直し論議が起こって きた。そのため、懇談会において講師をお呼びし、お話を伺ったところである。

○出生前診断(母体血に浮遊する胎児DNA を 検査)をめぐる倫理問題について

妊婦の血液検査でダウン症が診断できるとマ スコミ報道されたが、これにより堕胎率が増える ことが懸念されること、人権問題になるのではな いかとして問題提起がなされている。本件につい ては、生命倫理懇談会にて国立生育医療研究セン ターの佐合治彦先生に講義頂く予定である。

更に、遺伝子診断の商業化、個人情報保護、 包括同意の問題についても今後議論を進めてい く予定である。また、生命倫理懇談会以外でも、 日本医師会「生殖補助医療法制化検討委員会」、 厚生労働省「再生医療の安全性確保と推進に関 する専門委員会」において、生殖補助医療、再 生医療について議論している。

○有床診療所の管理栄養士配置問題について

中医協において実施されている「平成24 年 度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査」の 結果も踏まえて検討がなされていく見込みであ る。もし1 件でも入院基本料が算定できないと いう事例が発生した場合には、直ちに中医協に おいて検討すべく対処していく。少なくとも次 回の改定までには結果を出す予定である。

なお、有床診療所の社会的なプレゼンスを示 すために、昨年より12 月4 日を“有床診療所 の日” としており、今年は来る12 月9 日(日) に日本医師会館において記念講演会を開催する ことになっている。

○特定看護師について

日本医師会の立場は、医行為の一部を他職 種へ委譲することについては、世界医師会や WHO において決議している項目に則って対応 する。(以下参照)

- ・タスク・シフティングを医療人員附則の最終的な解決策としないこと

- ・業務委譲は技術領域に限定し、診断および処方等の知識集約的業務に拡大しないこと

- ・政府はタスクシフティングを費用削減の方法と見なさないこと

○柔道整復師の問題について

医療保険部会内にワーキンググループが出来ており検討が開始されている。

最終的には柔道整復療養費の受領委任払いを どのように考えるかという点まで議論が進むの ではないかと期待している。