平成24年度都道府県医師会

勤務医担当理事連絡協議会

常任理事 宮里 善次

平成24年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会

◇日 時 平成24 年11 月30 日( 金) 午後2 時〜 4 時

◇場 所 日本医師会 3階 小講堂次 第

1. 開会(小森常任理事)

2. 会長挨拶(横倉会長)

3. 議事

【報告】

全国医師会勤務医部会連絡協議会について

1)平成24 年度報告(愛媛県医師会)

2)平成25 年度担当医師会挨拶(岡山県医師会)【シンポジウム】

「勤務医の組織率向上に向けた具体的方策」

司会:泉 良平 勤務医委員会委員長

1. 日本医師会から(今村 副会長)

2. 各地からの報告(大阪府医師会・兵庫県医師会・鹿児島県医師会)3. 議論

4. 閉会(小森常任理事)

去る11 月30 日(金)日本医師会館に於いて 標記連絡協議会が開催された。協議会では、先般、 愛媛県で開催された全国医師会勤務医部会連絡 協議会について報告があり、続いて、次期担当 県の岡山県医師会より開催の概要について説明 があった。その後、シンポジウム形式で会が進 められ「勤務医の組織率向上に向けた具体的方 策」をテーマに、日本医師会から組織力向上の必 要性について考え方が示された他、3 府県医師会 (大阪府、兵庫県、鹿児島)より、勤務医の組織 率向上に向けた取り組みについて報告があった。 報告のあと、医師会加入によるメリットや勤務 医の加入率向上などを巡り意見交換を行ったの で、会の概要について下記のとおり報告する。

会長挨拶 日本医師会長 横倉義武

現在、国の社会保障政策は、政局の不安定さ を含め予断を許さない状況にある。日医として は引き続き、地域医療全体の底上げによる地域 医療の再興に努めていく所存である。その様なことから国をはじめ関係各所に意見を申し上げ ているところである。また、医師の健康支援や 勤務環境の改善、女性医師の就労支援について も、一層詰めて参りたい。

日医が掲げる政策目標の達成のために、全て の医療関係者が勤務形態、性別など、様々な立 場を乗り越え、結集しなければならない。

前期の勤務医委員会の提言の中で、勤務医が 医師会と共に行動して行くためには、勤務医の 代表が意志決定の場に加わらなければ、真の議 論はできないとして、答申と共に委員の総意と して、日本医師会理事に勤務医枠の設置の要望 を頂いた。本年9 月より勤務医委員会委員長に オブザーバーとして理事会に入って頂いている。

今期の勤務医委員会に対する諮問は「勤務医 の組織率向上に向けた具体的方策」とのテーマ をお願いしている。

本日の議事においても、勤務医の組織率向上 に向けた具体的方策をテーマにシンポジウムを 行うことになっている。勤務医の組織率向上、 引いては医師の大同団結に向けて活発な討議を お願いしたい。

議事【報告】全国医師会勤務医部会連絡協議会について

1)平成24年度報告(愛媛県医師会)

佐藤博彦愛媛県医師会常任理事より「新しい 医療の姿‐勤務医の明日‐」をメインテーマに、 10 月6 日(土)松山市に於いて標記連絡協議会 (日医主催、愛媛県医師会担当)を開催(参加者: 386 名)した。全国より多数の先生方にご参加 いただきこの場を借りて感謝申し上げる。

当日の協議会では、横倉会長による特別講演 「地域に寄り添う医療政策の実現に向けて」、嘉 山孝正国立がん研究センター名誉総長・山形大 学学長特別補佐・山形大学医学部脳神経外科教 授による特別講演「勤務医の処遇改善における 課題と解決策案」、日本医師会勤務医委員会報 告、次期担当県挨拶が行われた。

午後の部は、「女性医師支援とその問題点」「医 療コンフリクト・マネージメントの活用」「救 急医療体制維持の工夫」をテーマに、それぞれシンポジウムを行った。

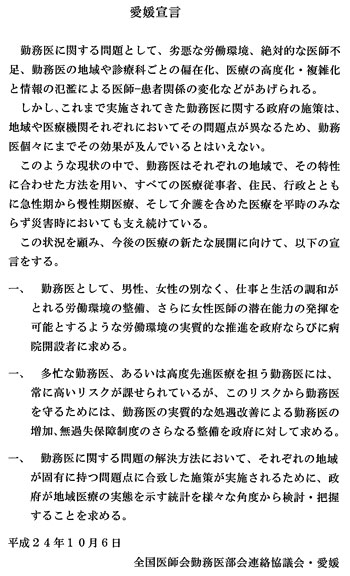

また、協議会の総意の下、満場一致で採択さ れた「愛媛宣言」については、後日、日医勤務 医委員会で検討していただき公表することにな っていた。本日、ブラッシュアップされた宣言 文を読みあげ報告とする。

2)平成25 年度担当医師会挨拶(岡山県医師会)

次期担当県の丹羽国泰岡山県医師会長より、 来年の開催期日について紹介があった。

次年度の開催期日について、平成25 年11 月9 日(土)岡山市のホテルグランヴィア岡山 にて開催する。協議会のメインテーマは「勤務 医の実態とその環境改善‐全医師の協働にむけ て‐」とし、特別講演2 題、パネルディスカッ ション「様々な勤務医の実態とその環境改善を 目指して」、フォーラム「岡山からの発信‐地 域医療人の育成」と題する企画を予定している。 多くの先生方の参加をお待ちしている。

シンポジウム「勤務医の組織率向上に向けた具体的方策」

シンポジウムでは、日本医師会より組織力向 上の必要性について考え方が示されると共に、 3 府県医師会(大阪府、兵庫県、鹿児島)より、 勤務医の組織率向上に向けた取り組みについて 報告があった。

(1)日本医師会から(日本医師会副会長 今村 聡)

日本医師会は、世界医師会に認められた日本 で唯一の医師個人資格で加入できる団体であ る。しかしながら、全医師に占める日医会員の 割合は56.2%で、とりわけ勤務医では39.7% に留まっている。勤務医対策が喫緊の課題であ る。日医への加入率は都道府県によってばらつ きが見られる。具体的には、鹿児島県が95% と最も高い加入率であるが、一方で40%に満 たない府県(千葉、石川、京都)もある。

今期勤務医委員会に対する会長諮問は「勤務 医の組織率向上に向けた具体的方策」である。 組織の力(会員数)が大きければ「組織全体の 発言力、実現力が増す」国を動かす力となる。

加入率向上の方策として強制度の高い順に、 1)「医師法に規定し完全な強制加入(法的根拠 伴う)とする」2)「医師会が保険医の指定を行 うことで実質的強制加入(開業に関わるものを伴 う)」3)「日医認証局、生涯教育制度の専門医を 要件化し、加入していないと不便な状態とする」 4)「メリット論を打ち出す」5)「発言の場とし て積極的に組織を活用させる(任意度:高い)」− など最終的にどの段階を目指すか検討していく。

組織参加を自覚させるものとして、(ア)会 長選挙の直接選挙化、(イ)理事会勤務医枠の 設置、(ウ)勤務医代議員数の増加、(エ)医師 会加入三層構造の改善−など今後検討し、勤務 医の意志反映が十分果たされる状況を考えてい かなければならない。

また、実際に勤務医の意見が結実した具体的 な活動事例として、平成20 年に発足した「勤務 医の健康支援に関するプロジェクト委員会」と 「死亡時画像診断(Ai)の活用に関する検討委員 会」がある。前者は、勤務医の健康の現状と支援のあり方を検討してきた委員会で、本年10 月 厚生労働省に設置された「医療分野の雇用の質 向上PT」からも、当委員会の検証結果を参考 にフォローアップしたいとの依頼がある。また、 後者も本委員会で鋭意検討した内容が最終的に 死因究明推進法案の中に文言が入り、警察庁か ら依頼があり日医が委員として参画している。

現在進めている主な事例は、(a)理事に勤務 医1 名が参加、(b)本年9 月より勤務医委員 会委員長が理事会にオブザーバー参加、(c)日 本医師会勤務医委員会臨床研修医部会in 愛媛 県(愛媛県内の5 病院10 名の臨床研修医との 意見交換)の開催などがある。

従来から実施しているツールは、日本医師会 医学賞(3 名 副賞1 名あたり500 万円)、医学 研究奨励賞(15 名 副賞1 名あたり150 万円)、 ハーバード大学 武見プログラムへの留学、医 師年金、医賠責、生涯教育などがある。また、 今年度より医学生向けの無料情報誌「ドクタラ ーゼ」(http://www.med.or.jp/doctor-ase/vol3/index.html)を発行しており、高等学校からも 希望が急増している。

(18 ページ資料参照:ドクタラーゼ掲載の「医賠責」を紹介)

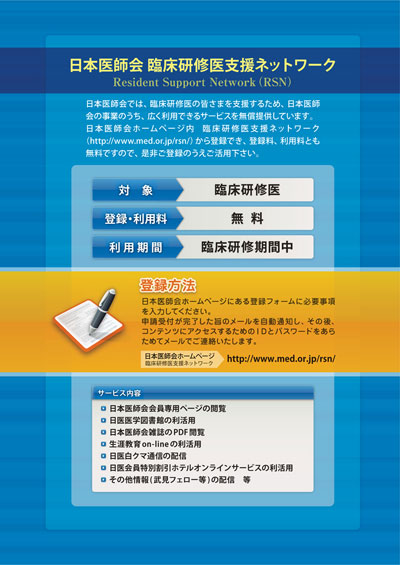

この他、本会では、平成23年4月より「日本医師会臨床研修医支援ネットワーク(http://www.med.or.jp/rsn/index.html)」を開設。具 体的には、本サイトを通じて登録した臨床研修 医に対して、日医会員専用ページである「メン バーズルーム」の全てのコンテンツを公開し、 日本医師会医学図書館、日本医師会雑誌on − line、提携ホテルの特別割引等のサービスを提 供している。(登録・利用料:無料、利用期間: 臨床研修期間中。登録方法)

結びに、勤務医の意志反映が十分果たされる よう、1)医師会の組織強化策として、すべて医 師の意見を反映する仕組みを構築する。2)勤務 医支援として、今できることを一歩ずつ着実に 実行していく所存である。

(2)大阪府医師会勤務医部会活動の現状

(大阪府医師会理事/ 勤務医部会副部会長 上田真喜子)

大阪府では昭和39(1964)年に勤務医部会 の前身である勤務医委員会が設置され、昭和48 (1973)年7 月勤務医部会が正式に発足した。 発足時の勤務医会員数は3,451 名で、平成24 年 3 月末現在9,976 名で医師会員の55.4%を占め る。勤務医部会では毎月2 回(第2・4 火曜日/ 年22 回開催)常任委員会を開催している。また、 年1 回部会研修会や在阪5 大学医師会・2 行政 医師会との懇談会、大阪府医師会役員との懇談 会を開催している。また、府内11 地域のブロ ックでは、それぞれ年3 〜 4 回委員会を開催し、 毎年3 地域において、それぞれブロック合同懇 談会を開催している。この他、女性医師支援に ついては、男女共同参画検討委員会や郡市区医 師会等と連携の上、府内11 ブロック別に地域 女性医師支援ワーキンググループを設置し、地 区別に諸課題解決に向け取り組んでいる。

また、このような活動を広報すべく「大阪府医 師会報(年4 回発行)」の勤務医部会だよりを通 じ各種懇談会や協議会の概要を報告している。さらに「大阪府医ニュース(年36 回発行)」では、 勤務医コーナーを設け、部会の主要行事やブロッ ク別活動状況を報告、コラム欄「勤務医の窓」に は、医療諸問題に関する勤務医の声を届けている。

部会では、勤務医自ら委員会参加が有意義で あると実感できるようなテーマ設定やアクショ ンプランの企画などが重要だと考えている。ま た、勤務医は開催時間の設定や欠席時の対応等、 運用面での柔軟性も必要である。現在の医師会 において、医学・医療の諸問題を解決するため には、開業医と勤務医の両者の連携を基盤にし た部会・委員会活動が重要だと考えている。

(3)兵庫県医師会勤務医委員会の取り組み(兵庫県医師会理事 妹尾栄治)

兵庫県も他県同様、勤務医の組織率向上に向 けた方策については歴代の勤務医委員会におい て重点的に検討されてきた。企画や提案は出来 るものの主体的に先導し、実践する人材が不足 であった。

今期の勤務委員会では、更に検討を加え、本 年2 月29 日、兵庫県医師会長あての意見書と して、郡市区医師会と同列に「勤務医医師会」 の設立を提案した。既存の郡市区医師会への入 会の意義は、主に病診連携である。勤務医個人 の意見を反映するための医師会活動には馴染ま ない。特に管理的地位にない勤務医の意見は反 映される環境にない等の理由が挙げられる。そ のため、勤務医医師会では、1)県下全域の初 期・後期研修医、管理的立場にない未入会勤務 医を対象とする。2)会員数に応じ県医師会理事 や代議員に推挙できる。3)意見集約や協議の場 はウェブサイトで行う。4)会費は既存のC 会 員(3,600 円/ 年)と同額とする。5)会員の総 意による事業は県医師会が委託を受けて執行す る。兵庫県医師会にとっては「県下全医師唯一 の代表機関」として錦の御旗になる。

設立に向けて本年10 月「研修医・勤務医懇 話会(10 医療圏の研修指定病院より委員1 名 参画)」を開催した。今後の予定は平成25 年4 月までに「研修医会」を発足させ、26 年度以 降「勤務医医師会」を設立させたいと考えている。勤務医医師会には、県下全域の初期研修医 に加入して貰い、年度を重ねて規模を拡大して いきたい。設立初年度の会員が中堅医師となる 8 年〜 10 年を目安に自立的に発展させたい。

(4)鹿児島県医師会報告(鹿児島県医師会常任理事 中村一彦)

鹿児島は、平成23 年12 月1 日現在、県医 師会への加入率が95.2%(会員3,937 名、非会 員198 名)である。組織率の向上に関する秘 策はないが、増加の要因として考えられるのは、 1)毎年4 月県医師会長が鹿児島大学新入局ガイ ダンスにおいて医師会の事業内容や医師賠償責 任保険制度等の重要性について講義している。 2)初期研修医歓迎レセプションを開催し、知事 をはじめ鹿児島大学病院長、各研修病院院長、 指導医らが出席し門出を祝う。3)医師確保を目 的として「医師不足対策基金」を設立している。 基金では、鹿児島県内で研修する一定の要件を 充たした医師に対し研修期間中の生活支援を支 給している。4)県医師会長が大学において「医 の倫理について」医学生へ講義を行っている。 5)県内の臨床研修病院及び関係団体(医師会、 行政)が連携・協力し、県外に出た地元出身者 等に出前セミナーを実施し、研修医獲得活動を 展開していること‐等である。

また、入会後の支援策では、(1)医師信用組 合の利用(研修医フレッシュローン:300 万円 以内、保証人不要の低金利2%台)、(2)勤務 医師生活協同組合の利用(山形屋ドクターズカ ード提示で5%割引される、駐車場3 時間無料、 生命保険、損害保険、ガソリン2 〜 3%割引、 書籍ネット販売割引等)、(3)医事紛争へのサ ポート対応を行っている。

これらの取り組みにより、勤務医の69%が 勤務医師生活協同組合に加入している。また、 医師信用組合も勤務医の約50%が加入するな ど、金銭的なメリットの付与が一定の評価を得 ているのではないかと考えている。実益で入っ たものの、現在は勤務地の医師会に移り、仕事 がしやすいとの声もある。

【議 論】

報告の後行われた協議では、医師会加入に よるメリットや勤務医の加入率向上などを巡 り、本日のテーマである「勤務医の組織率向 上に向けた具体的方策」について意見交換を行った。

・メリット論について

鹿児島県や大阪府医師会では、医師協同組合 からの金銭的なメリットの付与が加入率向上の 促進に繋がっているとした一方で、愛知県から はお金はあっても使う暇がない。医協カードよ る経済的なメリットをPR することに疑問を感 じる。今は余りメリットにならないと考えるべ きだと意見した。また、今期より日医理事に勤 務医として参画している新潟県の塚田理事は、 今日の会議を経て「組織化するには汗をかく人 材を作ることが肝要だ」と述べ、研修病院も汗 をかく指導医に集まるとした。

・なぜ加入率向上を考えるのか

京都府医師会より郡市医師会に加入している ことでは駄目なのか日医会員とする理由につい て質問があり、今村副会長から地域医療を復興 させるためには、郡市医師会の活性化が大事で ある。その様な視点から先ず郡市医師会に入っ ていただくことが第一である。また、組織の力 は「数」と説明したところだが、日医がいろい ろな活動を行う中でネックになっていることは 「開業医の団体」という印象が根強く、様々な 活動の障害になっている。中には、勤務医の意 見も加味されているのであればと、スムースに 物事が進展するケースも少なくない。従って、 日医としてはできる限り多くの勤務医会員を増 やしたい思いがあると回答した。

最後に小森貴常任理事より、すべての医師が 団結し一つの旗のもとに集う事が極めて大事で ある。勤務医の意思が国を動かす。今日の議論 を踏まえ、会務に反映させていきたいと挨拶し、 連絡協議会を終えた。

印象記

常任理事 宮里 善次

平成24 年11 月30 日、日本医師会館において『平成24 年度都道府県医師会勤務医担当理事連 絡協議会』が開催された。

当日のテーマは「勤務医の組織率向上に向けた具体的方策」である。

横倉会長は挨拶の中で、日本医師会は世界医師会に認められた、日本で唯一の医師個人資格で 加入する団体であり、日医が掲げる政策目標達成のために、全ての医療関係者が勤務形態、性別 など、様々な立場を乗り越え、結集しなければならないと強調された。

そのためには数的に多い勤務医の参加と代表が意思決定の場に参加することが必要であると述べられ、シンポジウムが開始された。

まず始めに、今村日本医師会副会長から、現在の医師会加入率の詳細と日本医師会で取り組み 中の内容が報告された。

平成24 年度の勤務医の医師会加入率は39.7%と低く、また医師会における会員構成割合でも 47.4%と半数にも満たない。

加入率向上の方策(案)として強制力の強いレベルから、1)完全な強制加入(例、医師法に規定)、 2)実質的強制加入(例、保険医指定)、3)加入していないと不便な状態にする(例、日医認証局、 生涯教育制度の要件化)、4)メリット論、5)積極的に組織を活用(発言の場として)が供覧された が、最終的にどのレベルを目指すのか多くの議論が必要であると述べるに止まった。

また、そもそも勤務医が組織への参加自覚ができるものなのか?と云う観点から、様々な議論 や取り組みが報告され、最後にメリット論の一つと考えられる日本医師会提供の情報提供のツー ルが紹介されたが、詳細は本文を参照して頂きたい。

次に「大阪府医師会勤務医部会活動の現状」と題して、上田真喜子勤務医部会副部会長から報告があった。

大阪では1964 年に勤務委員会が設置され、1973 年に勤務医部会を正式に発足した。勤務医会 員数は医師会員の55.4%を占め、日本医師会の割合よりも8%高い割合となっている。月2 回の 常任委員会を開催し、5 大学や2 行政医師会との懇談会や11 ブロックとも綿密に委員会やブロッ ク合同懇親会が開催されていることが報告された。

病診連携を軸にしたテーマを選ぶと勤務医側の参加や反応が高くなる。

この点は大変重要で、患者を中心とした医療を軸にすれば、病診連携と云う枠組みで開業医と 勤務医が協力できることを示していると強調されていた。

三番目に兵庫県の報告が行われた。

歴代会長たちが以前から重要テーマとして議論してきたが、提案書や企画段階から前進したこ とはない。

それは勤務医の中に率先してやろうという人材がいないし、汗をかく人が出てこないと云うこ とにつきる。

そのことを踏まえて、8 〜 10 年の長期計画が示された。

勤務医個人の意見を反映させるには医師会活動はなじまない。参加するとすれば、病診連携の ために、やっと郡市区医師会に入会するであろうと思われる。

兵庫県医師会では本年度に研修医や管理的立場にない勤務医を中心に「研修医・勤務医懇話会」 を発足させ、26 年度に勤務医医師会に格上げ予定であり、設立初年度の会員が中堅医師となる8 〜 10 年を目安に自立的に発展させたいと、長期展望が述べられた。それまでは、彼等から何ら かの提案があった場合、医師会が“汗かき役” を担う覚悟であると発表があった。

最後に入会率95%を誇る鹿児島県の報告があった。

一週間前に行われた九州医学会総会で、横倉会長が鹿児島県の入会率に触れ、その秘策を全国 に知らせて欲しいと要望があった程である。

中村一彦常任理事によれば秘策はないが、考えられる要因としては1)鹿児島大学入局説明会で 医師会長が医師会の事業内容や医師賠償責任保険制度について説明を行っている。2)初期研修医 歓迎レセプションを知事、大学病院長、研修病院長と指導医が出席し門出を祝う。3)「医師不足 対策基金」を設立し、収入の少ない研修医の生活支援を行っている。4)医師会長が大学で“医の倫理” を講義。5)県をあげて県外医学部で学ぶ鹿児島県出身者の勧誘。6)医師信用組合の利用。6)生活 協同組合の利用。7)医事紛争へのサポート対応が述べられた。

フロアーからの意見で「医師会は加入率で見れば開業医の団体として十分に機能しているが、 勤務医の加入率から見ればその限りではない。開業医が入会する理由を、きちんと分析して勤務 医にも分かるように提示すれば、よろしいのではないか?」「勤務医の中にも“汗をかく人” は必 ずいる。そうした人材を発掘すべきである」と云う意見が印象的であった。