沖縄県の離島における乳癌診療の現状

浦添総合病院乳腺センター、宮良クリニック *)

宮里恵子、蔵下 要、宮良球一郎 *)

抄録

離島から沖縄本島に通院する乳癌患者の精神 的、経済的負担について調査を行った。また離 島で乳癌診療を行っている医療機関および医師 を対象に離島で行われている乳癌診療の現状に ついて調査を行った。その結果、患者の経済的 な負担は少なくなく、精神的にも 6 割以上の患 者が不安や不利と感じていることが分かった。 離島でも標準治療は可能であるが、乳腺専門医 や常勤する病理医は不在で、患者は専門的な治 療を求めて本島に通院していた。離島地域の乳 癌患者が安心して治療を受けられるようにする ためには、本島と離島の担当医の連携を密にす るための工夫が必要と考えられた。

はじめに

乳癌診療は近年、患者に応じた治療の個別化、 多様化が進んでいる。分子標的治療の進歩も著 しく、世界的なガイドラインは毎年のように改 訂され、乳癌を診療する医師には専門性が求め られている。その一方でインターネットをはじ めとする情報網は格段に強化されている。全国 どこからでも新しいコンセンサスを得られるよ うに乳癌診療ガイドラインがオンライン化され るなど、インターネットを介することで本土と 島嶼地の情報の格差は少なくなり、標準的な治 療は地域を問わず実施しやすくなってきたとも いえる。

このように全国的に乳癌診療の均てん化は進 みつつあるが、当県は多くの離島を抱えており、 すべての離島で標準治療が受けられる環境を整 えるのには困難が伴うと思われる。現在、沖縄 県には乳腺専門医が 10 名おり、乳癌学会認定 施設および関連施設は 13 施設あるが、一つの 関連施設が本島北部にある以外、すべての専門 医と認定施設、関連施設は沖縄本島中南部に集 中している。離島には関連施設がなく専門医も いないため、専門的な医療を求めて、離島から 本島へ通院する患者は多い。

今回我々は、離島から本島へ通院する乳癌患 者の経済的、精神的な負担について調査すると ともに、離島で行われている乳癌診療の現状に ついて調査したので報告する。

対象と方法

1. 患者について

2009 年 1 月から 2012 年 4 月までに当院 で手術を受けた原発性乳癌の患者で、本島 以外の離島から通院している患者を対象と した。調査には質問紙を用い、適格患者 19 名のうち回答のあった 15 名を対象とした。

2. 医師、医療機関について

対象医療機関は、インターネットを用い て「沖縄県離島」と「乳腺診療」で検索し た。沖縄県の本島以外で乳腺外来を開設して いる医療機関 5 施設、4 名の医師を対象とし た。乳腺診療を行っている医師に質問紙を送 付し、病院の設備や診療内容、医師の背景に ついて調査した。

結果

1. 患者について

対象は15名で、平均年齢は63歳(40 〜 72 歳)であった。

居住地は石垣島 7 名、宮古島 3 名、伊江島、 伊平屋島、伊是名島、波照間島、沖永良部島 各 1 名であった。調査までに受けた治療は、 ホルモン療法 11 名、化学療法 6 名、放射線 療法 4 名、治療なしが 2 名であった(治療重 複あり)。

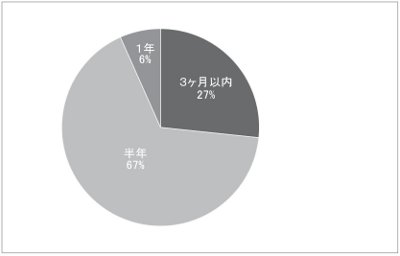

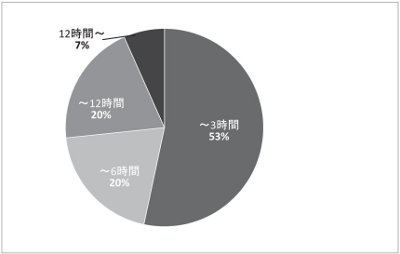

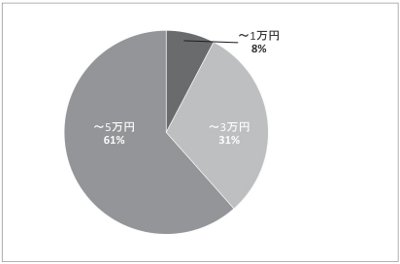

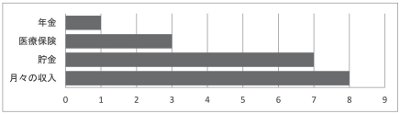

本島への受診間隔は半年ごとが最も多く、 約 7 割であった(図 1)。また 1 回の通院に かかる時間は、片道 3 時間以内が約半数を超 え最も多かったが、なかには 12 時間を超え る患者もいた(図 2)。1 回の通院に要する費 用(往復交通費と宿泊費)は 3 万円から 5 万 円と答えた患者が約 6 割で最も多かった(図 3)。この費用の財源は月々の収入からとする ものが最も多かったが、貯金や年金から捻出 している患者も少なくなかった(図 4)。

図 1 離島から本島への通院間隔(N=15)

図 2 離島から本島への 1 回の通院にかかる時間(片道)(N=15)

図 3 離島から本島への 1 回の通院にかかる費用

(往復、医療費含まず)(N=13)

図 4 交通費・宿泊費の財源(重複あり)(N=15)

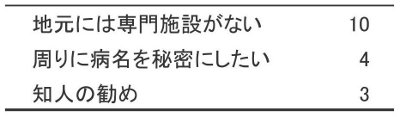

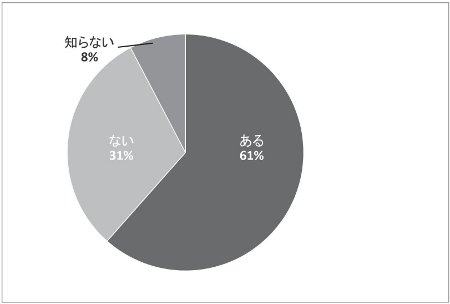

本島に通院する理由としては、「地元に乳 腺の専門施設がない」と答えた患者が約 7 割 であった。ほかに、「周囲に病気のことを秘 密にしたい」、「知人の勧め」が挙げられた(表 1)。島内に乳腺診療を行っている医療機関は あるか、との問いに、約 3 割は「地元に乳腺 診療をしている施設がない」と回答したが、 約 6 割は「地元に乳腺診療を行っている施設 がある」と回答していた(図 5)

表 1 本島の病院に通う理由は何か(重複あり)(N=14)

図 5 地元に乳癌診療を行っている医療機関はあるか(N=13)

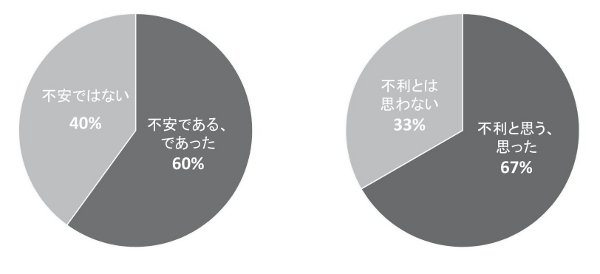

本島に通院することについては、6 割以上 の患者が「主治医と離れていて不安」あるい は「本島在住の患者に比べて不利」と感じて いた(図 6 ― a, 図 6 ― b)

図 6 ― a 離島から本島に通院することで不安を感じている、あるいは過去に感じたことがあるか(N=15)

図 6 ― b 本島在住の患者に比べ不利だと思う、あるいは過去にそう思ったことがあるか(N=13)

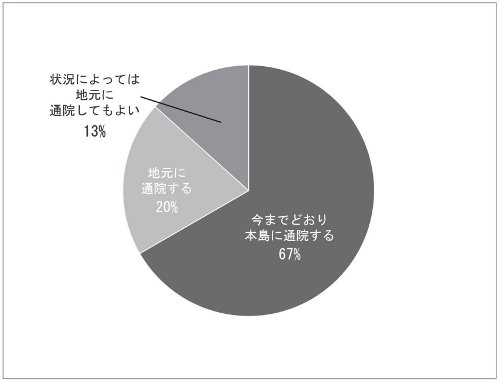

本島の主治医から地元の医療機関に通院す るよう勧められた場合どうするか、という問 いに対しては、約 7 割の患者が「これまでど おり本島に通院する」と答えたが、状況に応 じて地元通院も許容できるとした意見もあっ た(図 7)。

図 7 本島の主治医から地元の離島への通院を薦められたらどうするか(N=15)

具体的には、「定期検査だけを本島で受ける ならば処方は地元でよい」や、「何か起こった 時に本島の主治医に相談できるなら定期検査 も地元でよい」が多く、「経済的に通院が困難 になったら地元に通院する」とした患者もみ られた。

自由記載欄には、表 2 のような意見が寄せ られた。費用や時間がかかるため気軽に受診で きないことや、些細なことでも相談できないと いう意見が多かった。また、費用の問題から家 族を同伴しての外来受診や面談が難しいという 意見や、放射線装置がないために放射線治療 を受けられなかった 注1) という意見が見られた。 急変したときにどうすればよいのか、今後病状 が変化したときにも通院を続けられるかなどと いった、将来についての不安も見られた。

表 2 患者から寄せられた意見(自由記載)

2. 離島の医療機関、医師について

乳腺診療を行っている医療機関は 5 施設あ り、所在地は宮古島と石垣島であった。医師 4 名のうち 1 名は非常勤で、2 施設で定期的に 診療を行っていた。施設あたりの乳腺担当医 は一人であった。5施設のうち1施設では一次・ 二次検診と抗女性ホルモン剤の処方を中心と した診療を行っていた。

乳腺エコーや細胞診、針生検は 5 施設すべ てで実施可能であったが、マンモグラフィの 設備を有していたのは 3 施設であった。造影 CT は 4 施設、造影 MRI は 3 施設で施行可 能であった。手術を行っていたのは 3 施設で、 すべての施設で年間手術症例数は 10 例以下 であった。全施設で乳房温存術、乳房切除術、 腋窩郭清術は可能であった。常勤の病理医を 擁する施設はなく、センチネルリンパ節生検 を実施していた 2 施設では、迅速病理診断に は遠隔診断を利用していた。また、本島に主 治医をもつ乳癌患者のバックアップ(ホルモ ン治療薬の定期処方や急変時の対応など)件 数は多くの施設で随時 30 例以内であったが、 1 施設で 30 例を超えていた。

乳腺の診療に携わる医師の卒後年数は平均 26 年(9 〜 47 年)であった。調査対象の医師 4 名には乳腺専門医はおらず、乳腺認定医は 1 名であった。マンモグラフィ読影認定医3名 注2) 、 JABTS 認定医 1 名 注3) であった。常勤の医師 3 名について乳癌診療の情報の集め方を調査 したところ、全員が診療ガイドラインを利用 しており、それ以外には学会や研究会、製薬 会社からの情報提供、知り合いの乳腺診療医 師からの情報提供を利用していた。また、適 宜インターネットを利用しているとの回答で あった。自由記載欄を表 3 に示す。自分が診 断した患者を本島の専門医に紹介する際に、 患者の負担をいかに小さくできるか、いかに 専門医との連携を密にするかということが重 要視されていた。また、患者に本島と離島と で情報格差のないことをアピールする必要が あり気が抜けないということであった。

表 3 離島医師から寄せられた意見(自由記載)

考察

現在沖縄県の人口は約 140 万人で、うち 1 割である約 14 万人が離島に在住している。沖 縄県の新規乳癌罹患数は年間 700 人とされて いるため、離島在住で新規に乳癌と診断される 人数は 70 人と推測される。一方、沖縄県医師 会に登録されている外科医の人数は 177 名で、 離島地域は 11 名である(平成 24 年 7 月現在)。 これは県の外科医人数のうち 6%に過ぎない。 県の人口を単純に外科医の人数で割ると、県全 体では外科医 1 人あたり人口 7,600 人を負担す るのに対し、離島地域では 12,000 人と計算さ れる。一方で上原ら 1) によれば、県立八重山 病院で実施される手術のうち、外科の手術の 37%は緊急手術であるという。

本研究を始めるに当たり、離島地域にも専門 医や専門医療機関が存在すれば、離島地域の乳 癌患者の負担を減らすことができ、充実した乳 癌診療が可能になると考えていた。しかし実際 は、離島地域では慢性的な外科医不足があり一 般外科医の需要が非常に高く、離島地域では一 般外科医の配置が優先されると思われる。

現在離島であっても標準的な乳癌治療は可能 であるが、より高い専門性を求める患者には本 島への受診や通院はやむを得ず、それに伴う患 者の経済的、精神的な負担は小さくないことが 分かった。多くの患者で1 回の通院に 3 〜 5 万 円の移動費用が必要で、日帰り可能な患者が多 いが、中には通院に往復 24 時間を要する患者 がいることも明らかとなった。半年に 1 回程度 の通院が多く、通院費用は月々の収入から支払 っている場合が多いが、貯金を取り崩している 場合もあり、通院回数が増えた場合通院を続け られなくなると危惧している声もあった。多く の患者が何らかの不安をかかえ、本島在住の患 者に比べて不利だと感じていた。

Grunfeldら 2) は、早期乳癌患者の術後の長期 のフォローアップは必ずしも専門医が行う必要 はなく、家庭医がフォローアップを行っても、 再発死亡率や QOL に有意差は認めなかったと している。本研究でも、本島の主治医と地元の 主治医の連携があるならば、通院は地元でもよ い、という患者の意見が見られた。

離島医療機関への調査では、本島の専門医と の連携が重要であるとする意見が認められた。 また、標準治療を行えるにも関わらず、「離島 では専門的な乳癌診療はできない」という患者 側の強固な認識に伴う苦労が明らかとなった。 情報はインターネットなどで収集可能であって も、大量に更新される情報を自力で収集するこ とは困難を伴う。病理医の不在についても、診 断に要する時間やコンサルテーションなどの点 で問題となると考えられた。

また、本研究では触れなかったが、離島にお ける乳癌検診の拡充も重要な課題である。

これらの問題は、離島を有する当県に特有で はあるが、当県以外にも離島を有する県、また、 医師数や人口が少なく広大な山地を有する県に も同様の状況があると推測される。

今回の検討は当県の離島の大きさを考慮せず に行ったが、人口が 3 万人を超え総合病院を有 する比較的大きな離島と、診療所しかない小さ な離島とでは、患者の置かれた状況は異なるた め、問題の解決にはそれぞれ異なる対応が必要 と思われる。

結語

沖縄本島に離島地域から通院する患者の経済 的、精神的な負担を調査するとともに、離島地 域の医療機関に対する調査を行った。

離島地域の乳癌患者がより安心して治療を受 けられるようにするためには、本島の専門医と 離島の診療医との間で連携がスムーズとなるよ うな工夫と、乳癌検診の拡充が必要と思われた。

注 1) 患者本人の解釈であり、真の理由であるかどうかは不明。

注 2) マンモグラフィ検診精度管理委員会

注 3) 日本乳腺甲状腺超音波診断会議

謝辞 :

本研究を行うにあたり、ご協力いただいた先生 に深謝いたします。

県 立 宮 古 病 院 尾崎信弘先生

県立八重山 病 院 浅野志麻先生

か り ゆ し 病 院 野村義信先生

中部徳洲会 病 院 池原康人先生

(順不同)

文献

1) 上原真人:八重山病院データでムヌカンゲー , ボーダーインク , 沖縄 ,2012;52-53

2) Eva G, et al.:Randomized Trial of Long-Term Follow-Up for Early-Stage Breast Cancer: A Comparison of Family Physician Versus Specialist Care. J Clin Oncol 24: 848-855, 2006