『乳幼児突然死症候群(SIDS)対策強化月間(11/1 〜 11/30)』に寄せて

琉球大学医学部附属病院 周産母子センター 吉田 朝秀

乳幼児突然死症候群とは

乳幼児突然死症候群(SIDS:Sudden Infant Death Syndrome)は、元気に過ごしていた赤 ちゃんが、眠っている間に突然死亡してしまう 病気です。決して事故や窒息ではなく、虐待や 育児上のトラブルとは、はっきり区別しなけれ ばなりません。日本での発症頻度はおよそ出生 4,000 人に1 人と推定されており、生後2 ヵ月 から6 ヵ月に多いとされています。

SIDS の発症原因はまだわかっていません が、呼吸中枢の未熟性や、微細な異常による覚 醒反応の遅延を原因とするという説が有力で す。普通、どんな赤ちゃんでも睡眠時に極短時 間の無呼吸や呼吸リズムの不整があります。正 常であれば無呼吸が続くと二酸化炭素がたま り、脳の延髄の呼吸中枢が反応してすぐ呼吸を 再開するのですが、SIDS に至る赤ちゃんでは、 この状態から抜け出せないことが原因で突然死 に至らしめるという説です。何故、呼吸中枢に 問題が起こるのかはわかっていません。

最近、SIDS の遺伝的危険因子として呼吸に 関連する神経伝達物質セロトニンの、セロトニ ントランスポーターという遺伝子の多型、即ち 遺伝子のタイプによってSIDS の起こりやすさ が判別できるという報告がなされ、発症予防や 原因の解明に寄与するものと期待されています。

SIDS 予防キャンペーン

SIDS は発症リスクを回避する事で、発症率 が低下することが明らかになっています。実際、 日本においてSIDS 対策強化月間を開始した平 成11 年度以降、この病気で亡くなる赤ちゃん の人数は年々減少傾向にありました。しかし、 平成18 年以降は毎年、全国で150 人前後の赤 ちゃんがこの病気で亡くなっており、乳児(0 歳)の死亡原因の第3 位をしめる状態が続いて います。(図1)従ってSIDS 予防活動の重要 性は今後も変わらないものと考えます。

図1. 乳幼児突然死症候群死亡者数の推移(人口動態統計)

育児環境のなかにSIDS の発生率を高める3 つの因子があることが、これまでの研究で明ら かになってきています。

1. 仰向け寝で育てましょう。

SIDS はほとんどの場合睡眠中に起こり ます。特に、うつぶせ寝をしていた赤ちゃ んにSIDS の発症が多いことが疫学調査で 明らかです。病的新生児が入院する周産母 子センターにおいては医学的要因からうつ ぶせ寝で管理する事がありますが、必ず仰 向け寝で過ごす期間を設けてから退院させ るように配慮しています。

2. 母乳で育てましょう。

母乳で育てられている赤ちゃんは、人工 栄養の赤ちゃんと比較してSIDS が起こり にくいとされています。人工乳がSIDS を 引き起こすものではありませんが、母乳育 児の利点を保護者に伝える上で重要なポイ ントになります。

3. たばこはやめましょう。

たばこは、SIDS 発生の大きな危険因 子です。児の両親が喫煙する場合は両親 が喫煙しない場合の約4.7 倍もSIDS の 発症率が高いという研究結果があります。 また、たばこによるSIDS 発症への危険 性は胎児期から始まる事もわかっていま す。日本における2006 年の妊婦能動喫煙 率は約8%、妊婦受動喫煙率が約53%と いう調査結果もあり、妊婦や乳児を取り 巻くタバコ環境の改善が今後のSIDS 予 防キャンペーンにとって大きな啓蒙対象 であると考えられます。

乳幼児突然死の病態の正確な解明

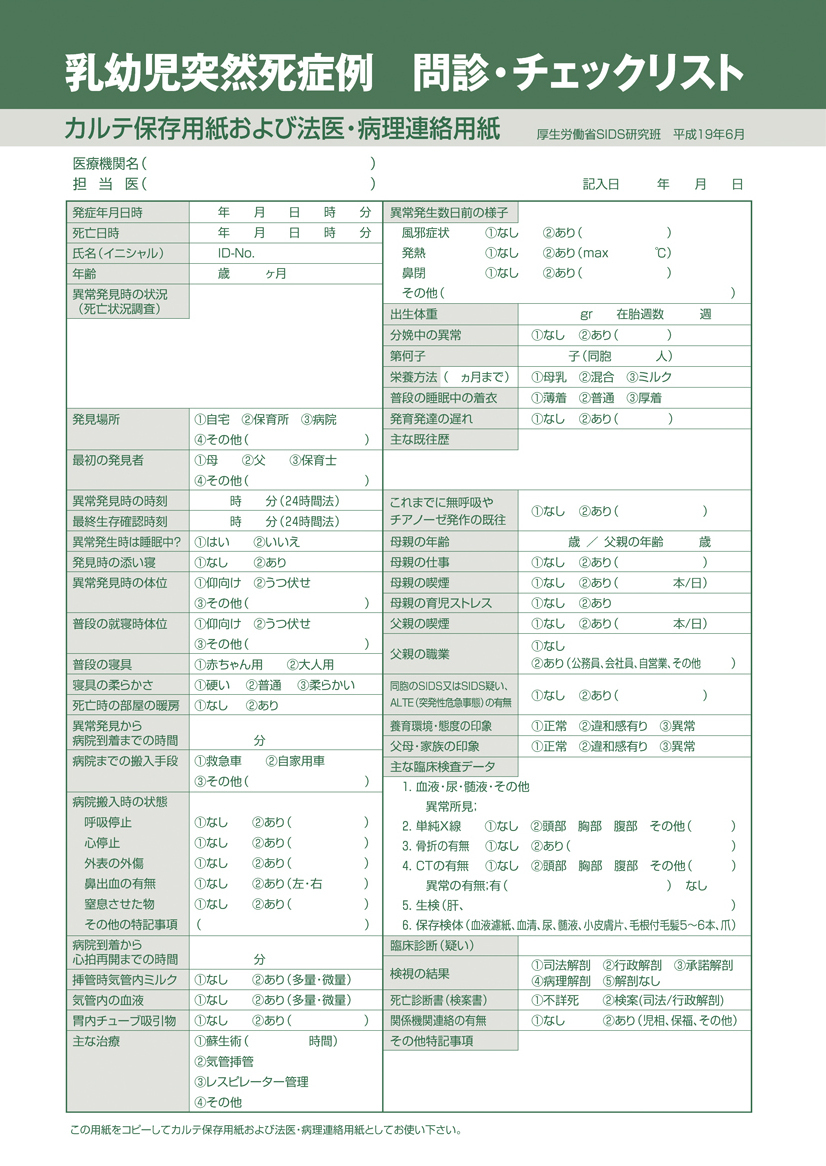

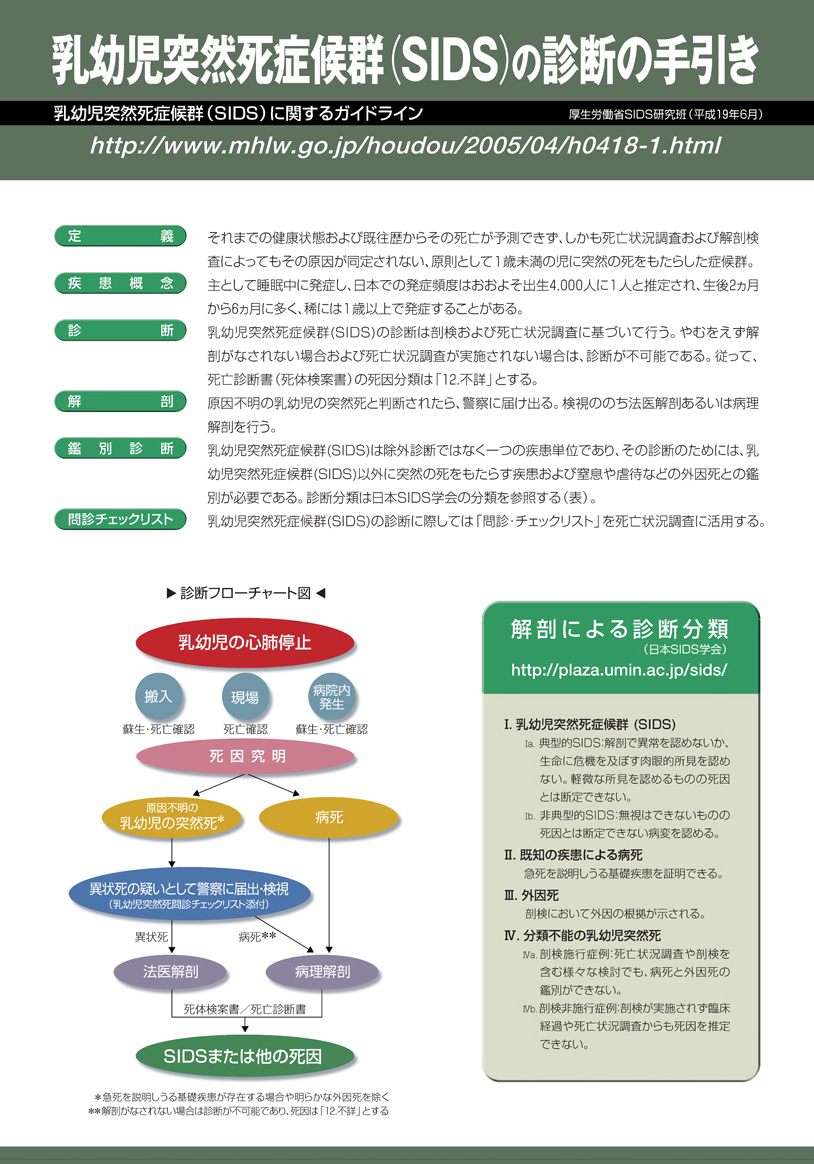

厚労省では、死亡状況調査および解剖検査に よってもその原因が同定されない乳児の突然死 をSIDS と定めています。厚労省SIDS 研究班 では『乳幼児突然死症候群(SIDS)に関する ガイドライン』のなかで『問診・チェックリス ト カルテ保存用紙および法医・病理連絡用紙』 (図2)や『乳幼児突然死症候群(SIDS)の診 断の手引き』(図3)を提供しており、SIDS に 遭遇した時、剖検をはじめできる限りの原因検 索への努力を行うよう求めています。突然の悲 劇によって打ちひしがれているご両親に、剖検 への協力をお願いするのは難しい事ではありま すが、SIDS の病態を両親にお伝えして、適切 な病態解明への努力を行う事は長期的に関係者 のグリーフケアにもつながると考えます。

また、SIDS の原因検索のアプローチの一つ として、新生児タンデムマススクリーニングの 導入が望ましいと考えます。脂肪酸代謝異常や、 アミノ酸代謝異常のほか、有機酸代謝異常を含 む16 種類以上の疾患を同時にスクリーニング できる本法を導入すれば、新生児期、乳児期に SIDS 様の発症をする可能性のある疾患に事前 に介入することができます。もとより、これら の疾患はSIDS とは区別されるべきものですが 脂肪酸代謝異常症に限ってみても、SIDS と判 断された症例の約5 〜 7%に含まれていると推 計されており、乳幼児の突然死が社会的に与え る影響の大きさを考えると看過できません。世 界的にはスクリーニングの全員実施を行ってい る国も多い中で、日本では未だ部分実施にとど まっていますが、平成23 年には都道府県と政 令指定都市を事業主体として実施を推し進める よう通達されていますので、今後、わが沖縄県 を含めマススクリーニングを導入する県が増え てくるものと思われます。

参考文献

1. 林 謙治ほか わが国における妊産婦の喫煙・飲酒に関 する疫学的研究. 平成 17-18 年度厚科研費研究報告 書, 2006.

2. 日本 SIDS 学会診断基準検討委員会 中山雅弘 乳幼 児突然死症候群(SIDS)診断の手引き 改訂第2 版 J.Jap.SIDS Res.Soc. Vol.6, No.2 2006

3. 特殊ミルク共同安全開発委員会編集 タンデムマス導 入にともなう 新しいスクリーニング対象疾患の治療 指針 特殊ミルク情報 第42 号 別刷 2006

4. 先天性代謝異常の新しい検査法(タンデムマス法)に ついて 雇児母発0331 第1 号 平成23 年3 月31 日

図2

図3