医療安全推進週間(11/25 〜 12/1)に因んで

〜我々が取り組んでいる医療安全管理(特に医師の医療安全管理)について〜

浦添総合病院 伊志嶺 朝成

このようなテーマで話が始まるときにきまっ て登場するのは、医療事故(アクシデント)、医 療過誤、インシデントの定義です。誤解のない ようにするため、用語の説明からおこないます。

医療事故(アクシデント)とは医療行為によ って引き起こされた障害を意味します。我が国 では、医療事故というと医療従事者のミスによ るものと捉えがちですが実際はそうではありま せん。医療事故のなかには医療内容に問題があって起こった事故 (過失による事故)と医療内容に問題がないにもかかわらず起こった事故 (過失のない事故)があります。

医療過誤とは医療によって患者が障害をお い、医療行為に過失があり、この障害と過失と の間に因果関係が存在するときに使用される言 葉です。

インシデントとは日本では、ニアミスとも表 現され、医療事故(アクシデント)になる可能 性のあったものと定義されています。

上記の言葉の意味・定義をご理解いただき読 んでください。

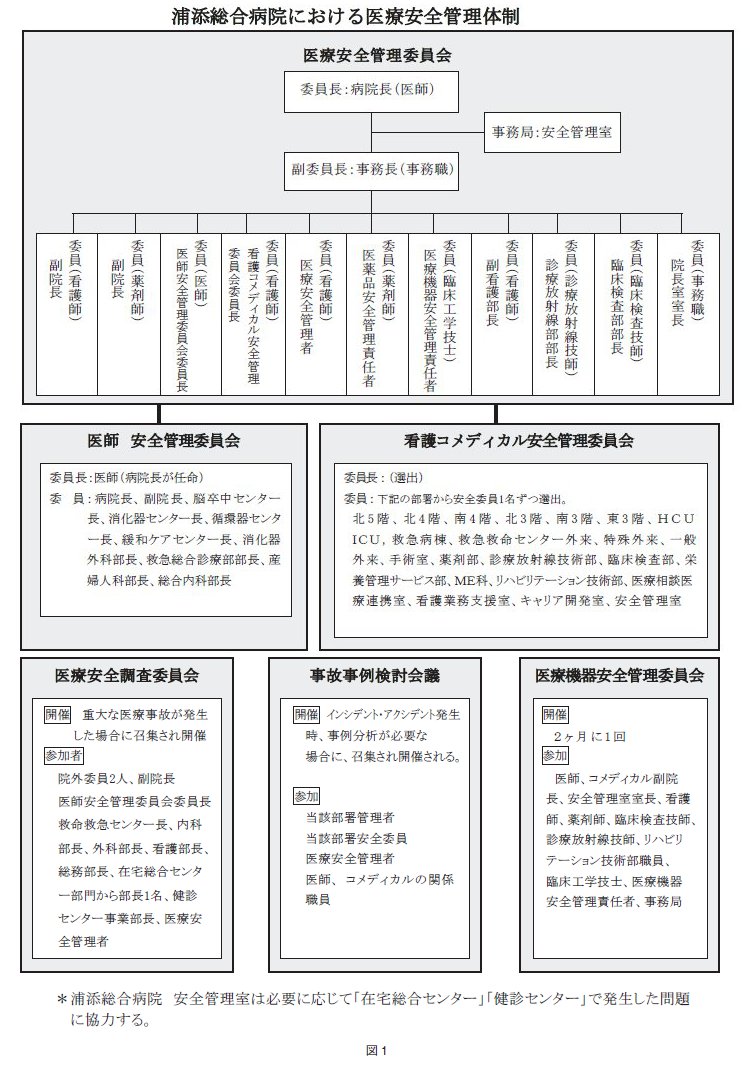

当院の医療安全管理体制は図1 のようになっ ています。病院長が委員長をつとめる医療安全 管理委員会があります。その下部組織に医師安 全管理委員会、看護コメディカル安全管理委員 会があり、医療安全管理者、医薬品安全管理責 任者、医療機器安全管理責任者が設置されてい ます。

図1

その中で、医師安全管理委員会は、医師に関 する医療安全の仕組みづくり、情報の収集・対 策、予防、医師への広報・指導を担当します。

医師はそれぞれ異なる経験をもち、多くの専 門分野に分かれているため、ある科で医療事故 がおこった場合、それが防げるものであったか (過失のある事故、医療過誤)、不可抗力の事故 (過失のない事故)なのかの判断が困難な場合 が多くあります。

以前は、医療事故がおこった場合、医師とし てのプライドや、高度な専門性から、医師にイ ンシデント・アクシデントの報告をしてもらう ことが、とても困難なことがありました。事故 が起こったとき、インシデント・アクシデント の報告が、個人を評価したり、中傷するための ものではなく、だれでも陥りやすいミスや事故 をみんなで共有し、そのようなことが二度と起 きないように対策を考えていくためのものであ ることを、繰り返し説明しました。また、医師 安全管理委員自身が、軽微なインシデントであ っても報告し、それをみんなで共有することか ら始めました。すると、次第に他の医師からの インシデント・アクシデントの報告がふえてき ました。そして今日では、軽微なインシデント でも、医師が自ら報告する環境が整ってきまし た。現在は、職員が気になることは全て報告し てもらうこと、その報告に対しては職員の評価 の対象にしないこと、むしろ軽微なインシデン ト報告を行う職員を高く評価したいことを職員 に伝えました。また、その報告書は、一定期間 が過ぎれば破棄します。そのデータは、医療安 全管理委員以外は閲覧禁止とし、個人情報が特 定できないようにしています。

また、アクシデント(医療事故)の報告は、 コンピューターでの報告書の入力と上司への報 告を義務づけました。インシデントの報告はコ ンピューターでの報告のみとし、インシデント・ アクシデントのどちらでもないが、患者家族の 信頼を損ね、クレームや医療訴訟に発展する可 能性のある事例も上司への報告を義務づけまし た。また、事例報告は、医師やその当事者でな くても報告して良いこととしました。医師は忙 しい業務のため、報告をうっかり忘れることが あります。そのため周囲の看護師等がかわりに 報告してもよいこととしたのです。その後、必 要があれば、医師本人にも報告書を提出しても らうことにしています。

こうして報告されたインシデント・アクシデ ント事例は、院内で共有する必要があります。 その共有方法は、個人が特定されないよう十分 配慮します。共有する事例は、多くの職員が引 き起こす可能性のある事例を優先します。また、 個人の資質、能力に関係するインシデント・ア クシデント事例の共有は慎重に検討し、重大な 事例であり病院内で共有する必要があると判断 された場合にのみ共有することとしました。

また、ミスを繰り返す職員にたいしては環境 整備、精神的なケア、対策等を部署で共有する 必要があります。ある職員がミスをおかしても、 組織で吸収できる職場環境、システムを構築す ることが大切です。どんなに知識や経験が豊富 な医師でも失敗することがあります。医療事故 の原因は一個人の単なる知識や技術不足ではか たずけることはできません。したがって、医療 事故の防止の第一歩は、「人間はエラーをおか す生き物である」ということを認識することか らはじめなければいけません。たとえエラーが 起きてもこれらを吸収するシステムを数多く導 入すること、ミスを起こしにくいシステムを構 築することが重要です。

以前は、院内で全身麻酔薬が術後不穏時の鎮 静のために安易に使用される事例がおこった り、心臓血管作動薬が主治医によっていろいろ な濃度、投与方法で使用され、看護師のミスを 誘発する現象がおきていました。そのため、関 係する診療科と協議して、緊急使用薬の組成マ ニュアル(緊急薬剤使用マニュアル)を作成し、 当院で使用する場合の基準をきめました。

たとえば、ノルアドレナリン、リドカイン(キ シロカイン)、ミダゾラム(ドルミカム)、プロ ポフォール(ディプリバン)、塩化カリウムなど、 それぞれの薬剤の溶解方法、投与方法を標準化 し院内で統一しました(2007 年8 月)。そのお かげで、医師、看護師のミスが起こらなくなり ました。しかし、年月がたつと、医師・看護師 の入れ変わりがおこり、個々の意識も薄れてく るため、数年に1 度は、緊急薬剤使用マニュア ルの見直しを行い、職員への教育が必要と考え ています。

現在2008 年8 月に改定した緊急薬剤使用マ ニュアルの見直しを進めているところです。よ り単純で使いやすくなるよう、薬剤の使用方法 の標準化をすすめています。

安全はどんなに追求しても追求しすぎること はありませんが、管理しすぎると迅速な治療が できなくなり、患者様に最良の医療を提供でき なくなる危険があります。そのようなことにな らないように十分注意しなくてはいけません。 最上の安全と最良の医療の提供は両輪で、どち らがかけても良い医療は提供できません。我々 医療者は、そのことを肝に銘じ診療すべきと考 えます。

医療事故、医療過誤を減らすことは、医療従 事者個々の努力だけでは不十分です。病院全体 で医療事故を防ぐシステム(環境整備、ミスを 吸収するシステム、職員の教育システムなど) を構築することが一番重要です。