新型インフルエンザの診療に関する研修

〜今後発生が予想される病原性の高いインフルエンザに備えて〜

理事 宮里 善次

日時:平成23 年11 月6 日(日)

場所:ベルサール八重洲(東京都新宿区)

主催:厚生労働省

共催:日本呼吸器学会

後援:日本環境感染学会、日本感染症学会、呼吸器ケア・リハビリテーション学会

上記研究会に参加したので、要約を報告する。

研究会では以下に示す基調講演2 題と今後の課題と題して2 題が発表された。

基調講演

1.新型インフルエンザ(A/H1N1)の総括及び鳥インフルエンザ(H5N1)の流行の現状

国立感染症研究所感染症情報センター長:岡部 信彦

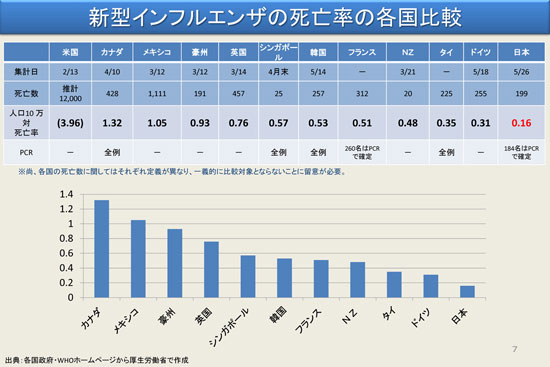

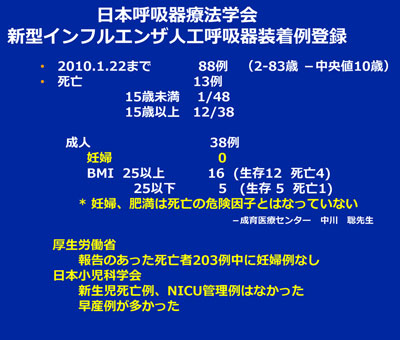

基調講演の演題1 はメキシコ型ブタインフル エンザの流行状況が報告された。死亡率の各国 比較で日本は米国、カナダ、メキシコに比べて 極めて低い(図1)。また、重症化して人工呼吸 器装着となった症例も88 例で、危険因子とされた妊婦や肥満症例においても死亡率は高くな い。特に、妊婦の死亡がなかったことは特筆に 値する(表1)。皆保険による迅速な判断及び適 宜なタミフル投与、日本人の衛生意識の高さに よると推察される旨の報告があった。

図1

表1

2.鳥インフルエンザ(H5N1)の経験症例

公益財団法人結核予防会複十字病院診療

アドバイザー:工藤 宏一郎

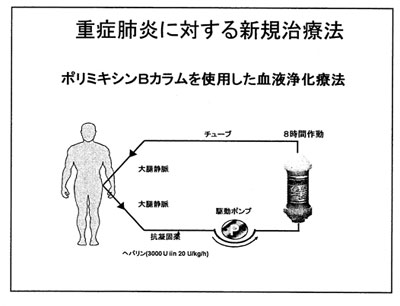

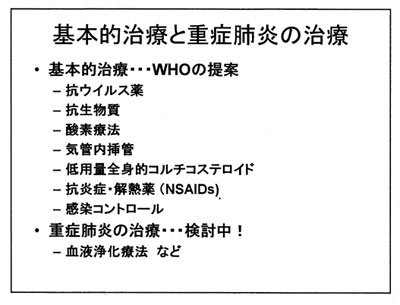

基調講演の演題2 はベトナムに於いて、 PCR で鳥インフルエンザH5N1 が証明され た肺炎の治療が報告された。臨床症状とし ては、メキシコ型ブタインフルエンザ A/H1N1 と同様、進行が著しく速く、胸部 レントゲン所見も肺の全体に及ぶ間質性パ ターンで、病理像もほぼ同じであると提示 があった。WHO 提案の基本治療に加えて、 重篤な症例では血液浄化療法を施行(表2、図2)

図2

表2

救命できた症例は、発症から治療開始までが5 日以内で、助かった2 歳女児は発症2 日目のタミフル投与が著効していた。

演者の印象としては、ステロイド投与が救命 に大きく関わっている旨の発表があったが、症 例を重ねる必要があるだろう。

死亡例は、7 日以上経過してから、治療開始している症例がほとんどであった。

結論として、6 日以内の治療介入が 重症肺炎の回避、生存へと繋がる。 ARDS に対し、血液浄化療法が有効で あることが示唆されたと報告があった。

今後の課題

1.今後発生が予想される病原性の高いインフルエンザへの対策

厚生労働省健康局結核感染症課新型インフルエンザ対策推進室長:

神ノ田 昌博

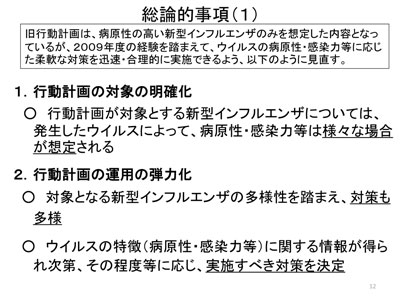

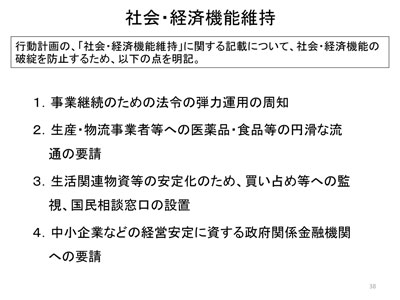

今後の課題における演題1 では、「新型インフルエンザ対策行動計画の改定」の提案がなされた。前回の反省を踏まえて、行 動計画の明確化と弾力的な運用を見直す(表3)。

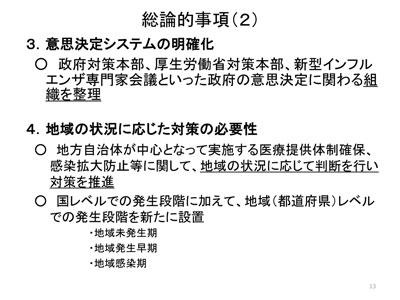

意思決定システムの明確化と地域の状況に応じた対策の必要性が提案された(表4)。

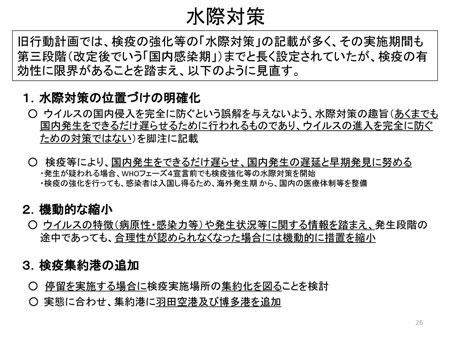

批評の矢面に立たされた水際対策も変更案が提示された(表5)

表3

表4

表5

また、社会・経済機能維持に関しても、4 つ の要望点が明記されている(表6)。結果、全会 一致で小児肥満ガイドラインの作成に向けた方 向性が決定された。

表6

2.病原性の高い新型インフルエンザ診療に求められる診療体制

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科病態

機構学小児科学教授:森島 恒雄

成田赤十字病院感染症科部長:野口 博史

今後の課題における演題2 では、小児科診療の視点から報告があった。

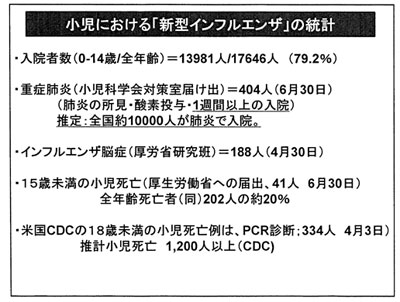

米国と日本の小児における統計比較で、日本での死亡率が極めて低いことが分かる(表7)

表7

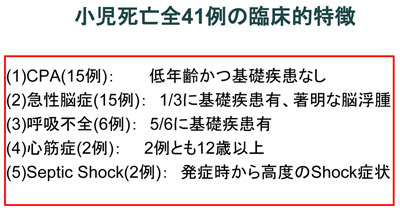

死亡例の臨床的特徴を示す(表8)。

表8

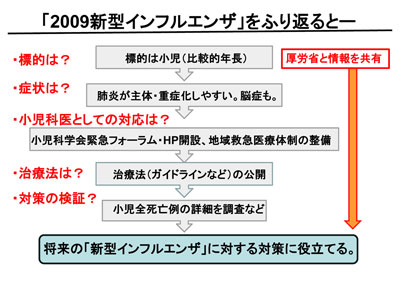

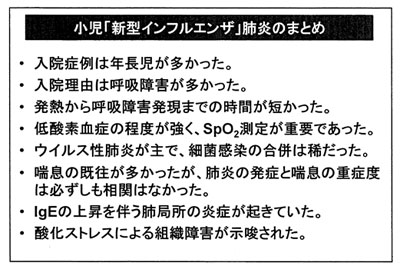

また、もっとも入院例が多かった肺炎の特徴 が示され(表9)、2009 年の新型インフルエン ザを振り返って、どのように考えて対策を立て るかという提案がなされた(表10)。

表9

表10