平成23年度家族計画・母体保護法指導者講習会

「母体保護法の適正な運用」をテーマに

理事 金城 忠雄

プログラム

1.開会 司会:今村 定臣(日本医師会常任理事)

2.挨拶 原中 勝征(日本医師会長)

小宮山洋子(厚生労働大臣)3.来賓挨拶 寺尾 俊彦(日本産婦人科医会長)

4.講演 「未来ある社会に向けて」 原中 勝征(日本医師会長)

5.シンポジウム

座長:今村 定臣(日本医師会常任理事)「母体保護法の適正な運用」(1)母体保護法をめぐる法的問題について 白須 和裕(小田原市立病院副院長)

(2)人工妊娠中絶手術に関わる医療事故事例について 石渡 勇(茨城県医師会副会長)

(3)改正母体保護法と今後の課題 今村 定臣(日本医師会常任理事)

(4)指定発言−行政の立場から 泉 陽子(厚労省雇用均等・児童家庭局母子保健課長)

討議

6.閉会

平成23 年12 月3 日(土)日本医師会と厚生 労働省共催により、日本医師会館で開催された 標記講習会に出席したのでその概要を報告する。

本講習会の目的は、母体保護法指定医師に必 要な家族計画ならびに同法に関連する最新の知 識について指導者講習を行い、母体保護法の適 正な運営を期することにある。毎年この時期に 開催されている。

講習会には、全国から各都道府県所属の母体 保護担当理事をはじめ、日本産婦人科医会会員 など180 名が参加した。沖縄からは、私と産婦 人科医会母体保護法担当理事の當山雄紀先生 が参加した。

今村定臣常任理事の司会で開会した。

挨 拶

日本医師会 原中勝征会長

原中勝征会長は、社会の根幹である家庭のあり方が変質し、社会問題が起きていることに危機感を示した。

「子育ては、社会全体の責任であり、安心し て子育てが出来る環境を整備することは、国の 喫緊の課題である。この世に生を受ける時の担 い手は、先生方であり、そこから、親からの子 供への愛情、育て方、家庭の楽しみをご指導願 いたい」と挨拶した。

来賓挨拶

日本産婦人科医会 寺尾俊彦会長

人工妊娠中絶行為は、総て刑法上の堕胎罪に 該当するが、特定な位置づけ母体保護法指定医 のみに許可された認定資格を有する医療行為で ある。指定医師には専門的な知識と優れた技術 研修、真摯で高潔な人格が要求される。

そのために日本医師会と厚生労働省主催によるありがたい指導者講習会だと挨拶された。

講 演

日本医師会 原中勝征会長

「未来ある社会へ向けて」

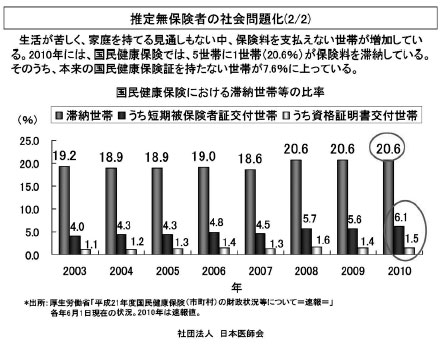

1.国民皆保険堅持の雇用環境について

日本の人口構造の変化のグラフを示し、65 歳以上の高齢者人口は2042 年にピークを迎え、 2055 年には、就業人口(15 〜 64 歳)の51 % で41 %の65 歳以上の人口を支えることにな る。つまり現在は、65 歳以上の高齢者1 人を若 者2.8 人で支えているが、2055 年には1.3 人で 高齢者1 人を支える計算になり高齢化社会が問 題である。そのうえ、非正規労働者の割合が大 幅に増加、平成21 年には3 人に1 人(33.7 %) が非正規労働者となっている。非正規労働者の 若者の生活が不安定になると治安も悪くなる。 所得が少ないと結婚も出来ない未婚率の上昇と あいまって人口減少で社会保障制度の維持がで きなくなる。国民皆保険制度を堅持するために も、雇用環境の改善と少子化対策が喫緊の課題 だと述べた。

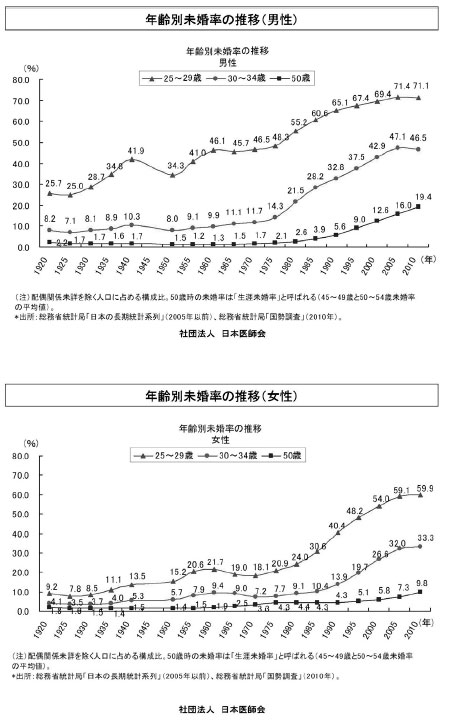

男女の年齢別未婚率の推移を見ると右記の表の通りである。

2.超高齢社会を見据えた社会保障について

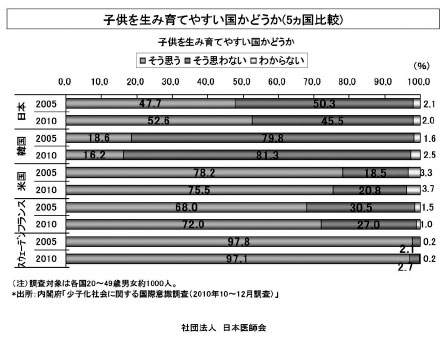

子供を生み育てやすい国かどうかの意識調査 では、日本と韓国は子供を育てるには、欧米に 比べ良い環境にはないようである。

子供の数を増やす対策として保育所や児童手 当制度などの環境改善のほかに、善し悪しは別 にスウェーデンのようシングルマザーの保育環境 を整えることも考慮する必要がある。シングルマザーの子が10 %程度だといじめもあるが30 % を超えるといじめはなくなるとの調査がある。

わが国においては、社会保障と生活や治安の 良さを堅持していくためにも人口増加対策が必 要である。

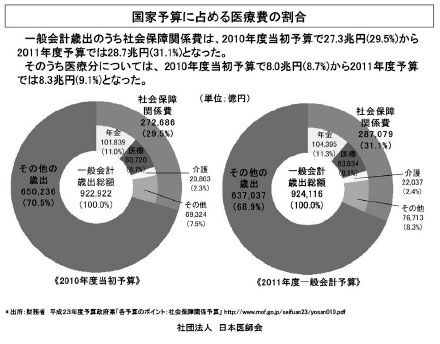

3.適正な医療費を支えるための医療費

医療費の膨大が国を滅ぼすとの考え方は、土 光臨調を出発点に、昭和53 年厚生省吉村仁保 険局長の医療費亡国論と続き、医師数の抑制、 病院病床数の抑制、入院日数の制限と今日の医 療の現状となり、TPP 参加で止めを刺される のではないかと危惧している。

2011 年の一般会計歳出92.4 兆円、社会保障 費は28.7 兆円(31.1 %)その内医療費は8.3 兆円(9.1 %)である。医療保険制度の改革を 行い医療崩壊を食い止めるためにも医療費予算 を増額する必要がある。

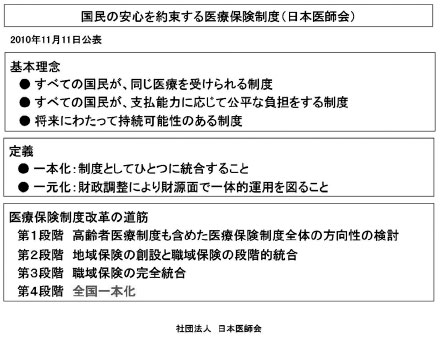

国民の安心を約束する医療保険制度を確保す るためにも日医が提唱する「公的医療保険の全 国一本化」を目指して公平な医療を守っていく との姿勢を示した。

4.医師確保へ向けて

−医学部教育と臨床研修制度の見直し−

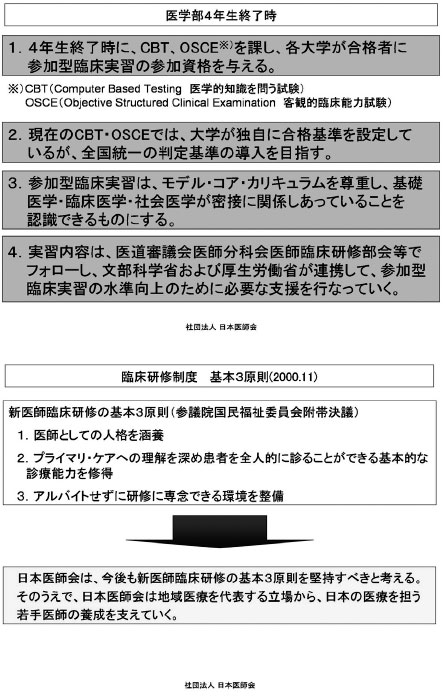

医師不足対策としては、医学部を新設するのではなく現在ある医学部に定員増で対応する。医学部新設では、1 学年100 名程度だ。医学部 新設の膨大な予算と指導医の募集で地域医療維 持が困難になる。日本の国公私立80 大学に2 名 募集増で医師確保は解決できるし医師過剰にも 医学生数調節で解決できる。地域偏在・診療科 偏在の是正や将来の医師数の調整も検討される。

5.医療の非営利性の確保

医療の非営利性の確保― TPP の問題点

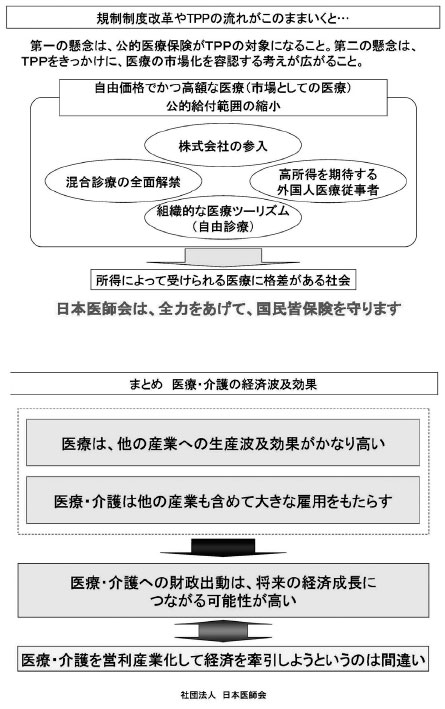

公的医療保険がTPP の対象になり、医療の市場化を容認することになる。

日本医師会は、全力をあげて、国民皆保険を 守る覚悟であり、医療や介護が営利産業化して 経済を牽引することは間違いである。診療報酬 改定において適正な医療費を確保するための活 動や受診時定額負担導入に反対への活動を展開 していると講演された。

シンポジウム

座長:今村 定臣(日本医師会常任理事)

「母体保護法の適正な運用」をテーマにシンポジウムが行われた。

(1)母体保護法をめぐる法的問題について

白須和裕(神奈川県小田原市立病院副院長・日産婦医会常任理事)

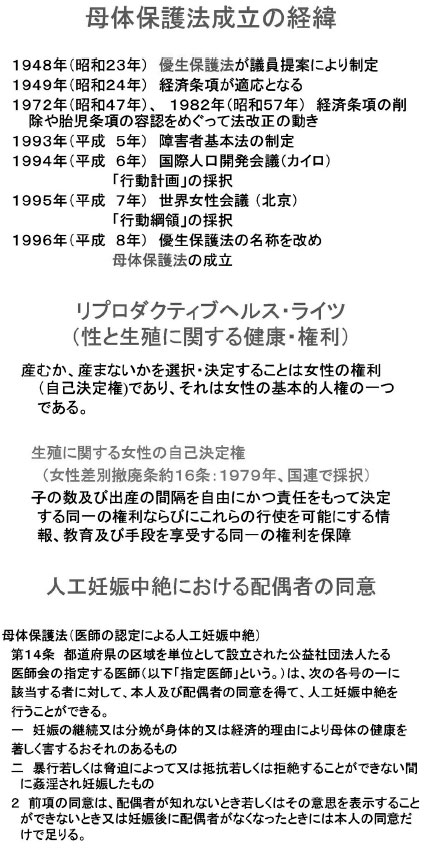

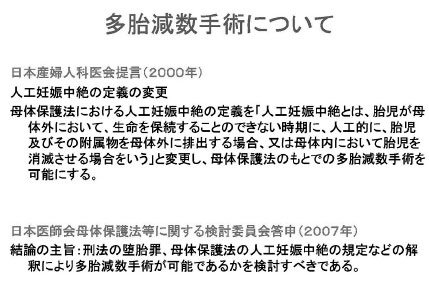

母体保護法について、成立の経緯を説明。そ の上で、産むか、産まないかの選択を女性の基 本的人権の1 つとする「リプロダクティブヘル ス・ライツ」(性と生殖に関する健康・権利) に触れ、平成12 年に日本産婦人医会が、妊娠 12 週目までは、女性の権利に基づく任意の人 工妊娠中絶を認めるべきとの提言をしたことを 紹介した。

また、人工妊娠中絶における配偶者の同意規 定の問題点を指摘し、母体保護法の観点から考 えていく必要があるとした。

母体保護法制定の時には予想もしなかった不 妊症治療により多胎妊娠が成立した症例がある。 その減数手術について、母子の生命健康保護の 観点から実施されるものは認められえると考え るが、解決すべき法的問題があるとも述べた。

(2)人工妊娠中絶手術に関わる医療事故事例について

石渡勇(茨城県医師会副会長・日本産婦人科医会常務理事)

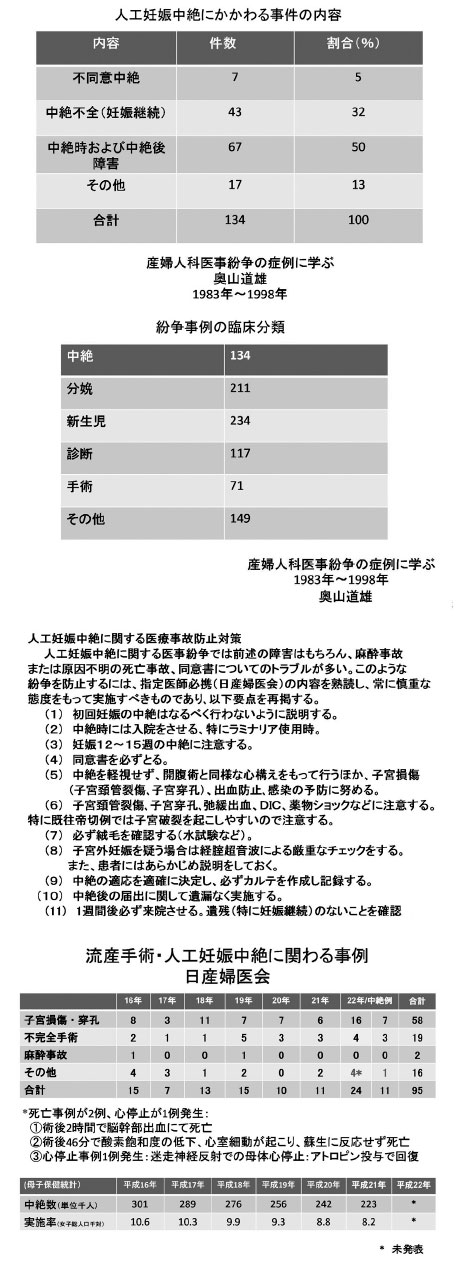

日医医師賠償責任保険等のデータから、人工妊娠中絶手術にかかわる医療事故例について報告。

子宮穿孔、不完全手術、麻酔事故、感染など で死亡事例も発生している。数々の事例を紹介 し、中絶不全による妊娠継続のケースでは、術 後超音波での確認や、1 週間後の来院指示を文 書等で明確に行うことが重要であることを強調 した。患者の不当なクレームや、配偶者等から 脅迫まがいの不当請求があった場合には、警察 へ通告して法的対抗手段をとるべきだとして、

- 1.初回妊娠の中絶はなるべく行わない。

- 2.中絶時には入院させる。

- 3.妊娠12 〜 15 週の中絶に注意する。

- 4.同意書は必ず取る。

など、具体的な医療事故防止対策を挙げた。

医療行為には危険性を避けられないこともあ る。合併症や医療事故が起こったら、必ず所属 の医師会および弁護士に相談することなど講演 された。

(3)改正母体保護法と今後の課題

今村定臣(日本医師会常任理事)

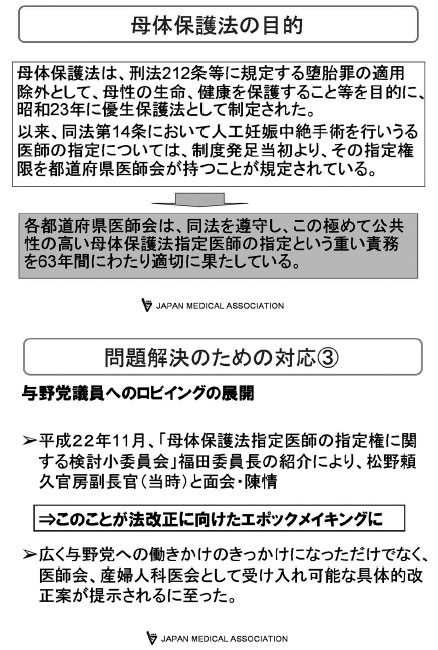

公益法人改革において母体保護法指定医師を「公益法人たる医師会」が指定する旨が明記さ れ、一般社団法人に移行した都道府県医師会は 指定権を失うという問題が発生したことから、 日医内にプロジェクト委員会を設置し、解決に 向け与野党に働きかけた経緯を説明。その結 果、母体保護法に、指定医師を指定する医師会 の特例が盛り込まれたことを報告した。

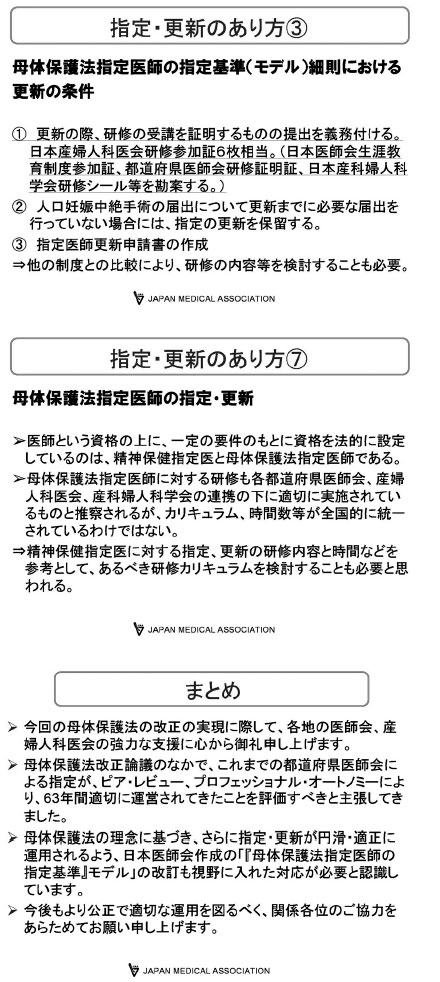

非会員に対する指定の取り扱いや指定・更新 のあり方が今後の課題であるとし、研修カリキ ュラムの検討や、日医の「母体保護法指定基準 モデル」の改定も視野にいれた対応が必要だと の認識を示した。

指定の許可や更新には、医師の専門的知識、 技術、倫理性が審査されるので、その地域の医 療界の実情を確認できる医師による評価審査が 必要だ。

(4)指定発言−行政の立場から

泉陽子(厚労省雇用均等・児童家庭局母子保健課長)

母体保護法改正の議員立法の過程で呈された問題として、

- 1.なぜ大臣ではなく都道府県医師会が指定しているのか?

- 2.公益社団法人と比べ、一般社団法人は社会的信頼が低いのではないか?

- 3.統一的な指定基準はあるのか?国が定めるべきではないか?

指定基準を国が定めるべきとの指摘が相次いだと一層の適切な運用を求めた。

このほか、児童虐待による死亡例の2 割が生 後早期であるとして「産婦人科医師の協力によ って、妊娠中から虐待防止に取り組みたい」と 述べ、望まない妊娠などの相談窓口を各都道府 県に整備していることなどを説明した。

その後の討議では、シンポジストと参加者との間で活発な質疑応答が行われた。

印象記

理事 金城 忠雄

シンポジウムは、現在の母体保護法が昭和23 年優生保護法として成立しその変遷の説明から始 まった。法律の目的は、終戦後復員した男性によりベビーブーム人口爆発の抑制と危険なヤミ中 絶を減らし妊婦の健康を守ることにあった。当時は、避妊方法も少なく、ヤミの中絶に頼らざる を得なかった。一定の収入源になるので産婦人科医ばかりでなく、畑違いの医師まで手術に手を 出し医療事故が多発した。

昭和22 年、産児調節運動家で知られた衆議院議員太田典礼等が中心になり堕胎罪をなくす立法 に努力した。優生思想もあり「食糧難と人口増加、ヤミの中絶をやめさせること」を理由に、 GHQ から了解を得て法律化された。手術資格は、優生保護法指定医に認定し手術数の報告を義務 づけた。手術報告義務のある今日、弁護士でさえ看護学校の授業でヤミの中絶が多いと講義して いると聞き、認識不足もはなはだしいと思っている。

米国に類似の法律がない時代、ジョンスホプキンスで研修していた産婦人科医故柳田洋一郎氏 は、アメリカから「abortion tour」と称して日本に押しかけたと報告していた。手術を受ける女 性は、人にも言えず苦悩で深刻な問題をかかえている。術者にも印象の良くない医療行為である ことは確かである。

平成8 年には、優生保護法を母体保護法と法律名も変え、最近は不妊治療による多胎妊娠の減 数手術等医学の進歩や「リプロダクティブ・ヘルスライツ」女性の権利との考え方がおこり、法 律の施行は複雑になってきている。

さて、今回の改正母体保護法では、これまで通りに各都道府県医師会が母体保護法指定医を認 定できると改正された。しかし、厚生労働省の担当課長は法律改正の議論の中で、何故大臣でな く私的な医師会に指定権を与えるのか、公益法人に比較して一般社団法人は社会的信頼が低いの ではないか、指定基準は、国が定めるべきではないかなどとの疑問点が相次いだと報告している。

沖縄県医師会は、厚労働大臣の代理を担う重責であり、尚一層慎重に審議をし、母体保護法指定の産婦人科医も、真摯に診療にあたってもらいたいと思う。