動・静脈の超音波検査の所見について

南部徳洲会病院心臓血管外科

上江洲 徹

近年、医療診断機器の進歩は目覚ましく、実 感されている方も多いと思います。超音波検査 (エコー)もその一つで、画像の鮮明化、機能 の充実、器械の小型化が進み以前に比べると格 段に扱いやすく、より正確な診断が得られるよ うになってきております。しかし超音波検査の 短所(長所ともいうべきか?)は施行者の技術 に左右され、記録された画像のみでは客観的な 判断ができないことがあります。つまり検査を 行っているその現場でしか判断できないことも あるわけです。筆者も大学病院勤務時は、おも に心エコーでありますが実際に検査を行ってい たものの、現在ではほとんどが検査技師さんま かせ(今では技師の診断技術もかなりすぐれて います!)であり、開心術、下肢静脈瘤術前お よび中心静脈(以下CV)ライン挿入時などに 行う程度となってしまっています。そのため大 それたことは言えませんが、今までの経験およ び検査技師からの助言をもとに心エコー以外で 上記テーマについて書かせていただきます。

動・静脈のエコー所見のなかで、体表に近い血 管(頚動静脈、大腿静脈)や比較的大きな血管 (腹部大動脈、下大静脈)がわかりやすいため、 これにテーマをしぼって述べたいと思います。

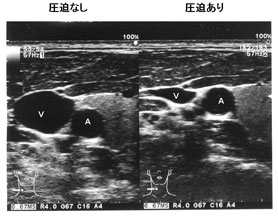

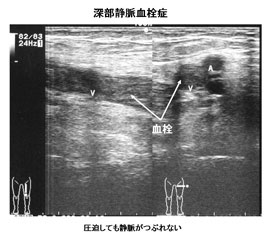

表在血管エコーの基本は、まず動静脈の確認 であることは言うまでもありません。プローベ をあてて血管を確認できたら、圧迫してつぶれ るのは静脈、つぶれないのが動脈です(図1)。 こんなことは常識と思っている方がほとんどと 思いますが、下肢の深部静脈血栓症(Deep vein thrombosis :以下DVT)の診断ではか なり重要なことであり、大腿静脈の内腔に High echo が見られた時これで診断がつきます (図2)。DVT は長期臥床、脱水、大腿骨骨折 後などに発症するため、急性期だけでなく慢性 期病院でも有用な検査ではないかと思います。 また下肢静脈瘤において、大腿静脈から大伏在静脈への分岐部でドップラーを用いて逆流度を 評価することができ、手術適応の判断材料にな ります。

図1

図2

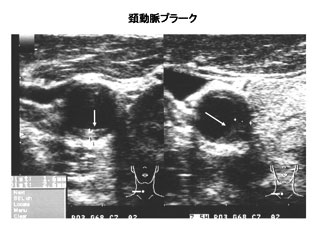

次に頚動静脈エコーですが、現在はCV ライ ン確保は、エコー下での内頚静脈穿刺が第一選 択となっております。内頚静脈は前述したよう にプローベを圧迫することにより容易に同定で きる(図1)ため、研修医への教育も必ず行わ れております。頚動脈エコーは総頚〜内頚動脈 のプラーク(図3)や狭窄度を診断するのに有 用であり、内頚動脈の内膜肥厚を測定すること によりプラーク指数を出すことができます。狭 窄の程度は、図3 に示した方法以外にドップラ ーを用いて血流を測定したり、横断面の面積を 求めたりして総合的に判断しますが、エコーだ けではなくCT やMRI ともあわせて評価するこ とが重要と考えます。

図3

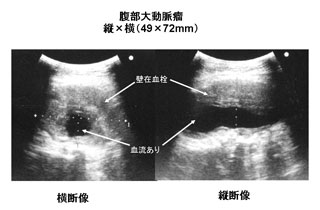

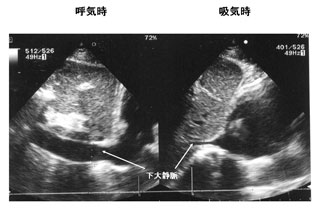

人間ドックなどでも行われている腹部エコー では、腹部大動脈や腸骨動脈の評価が可能であ り、特に腹部大動脈瘤、腸骨動脈瘤はほとんど が無症状であるため検診で見つかることも少な くありません。図4 に腹部大動脈瘤を示します が、拡大した血管内の壁在血栓まで鮮明に見る ことができます。また透析の現場では、下大静 脈の径を測定して除水量を決めることもありま す。心エコーのプローベを用い、心窩部アプロ ーチで吸気時と呼気時の肝部下大静脈の径を測 定します。図5 に示す通り、呼気時に比べ吸気 時は胸腔内圧の上昇により下大静脈が狭小化す るのが正常であり、うっ血性心不全においては 径が拡大し、吸気時でも呼気時との差が少なく なることにより診断できます。

図4

図5

以上、テーマを絞って述べてきましたが、エ コーは修得すれば無侵襲で強力な診断補助装置 となりますし、透析シャント流量の測定や動脈 圧ラインの挿入などにも応用できますので、い ろいろ試してみてはいかがでしょうか。