平成23年度医療安全全国共同行動連絡会議

医療安全全国フォーラム2011

理事 當銘 正彦

去る11 月12 日(金)、日本医師会館におい て標記連絡会議並びにフォーラムが開催された ので以下の通り報告する。

○医療安全全国共同行動連絡会議

1.開会の挨拶

医療安全全国共同行動推進会議議長の高久 史麿先生、並びに、日本医師会常任理事の高杉 敬久先生より、開会の挨拶が述べられた。

2.第1 期共同行動(2008 〜 10)の報告

医療安全全国共同行動企画委員長の上原鳴 夫先生より、医療安全全国共同行動の第1 期 (2008 〜 2010 年)の活動報告が述べられた。

活動報告では、医療安全全国共同は、医療行 為に関わる有害事象と有害事象に起因する入院 中の死亡を低減するため、8 つの安全目標と推 奨対策を広くかつ早く全国の医療機関に広める ことを目的とするキャンペーン事業として 2008 年5 月に発足し、現在、参加・協力団体 として82 の医療団体・学会に参画いただき、 また地域推進委員会として49 の地域団体が、 参加登録医療機関として613 の施設に登録いた だいていると説明があった。

活動内容としては、100 名を超える多職種の 専門家にボランティアで支援活動に従事いただ いており、8 つの目標を実現するためのハウツ ーガイドや支援ツールの開発、メールやネット 相談室を通じてのアドバイス、フォーラム分科 会やセミナーの開催等、医療機関の取り組みへ の支援を行っていると報告があった。

先般、参加登録医療機関へ実施したアンケー ト調査では、ほとんどの登録施設が参加してよ かったと回答(97.5 %)していると報告があ り、その理由として、目標が明確になったこと や、参考になる情報や知識が得られたこと等が 挙げられていると説明があった。

3.第1 期共同行動(2008 〜 10)の会計監査報告

馬目公認会計士事務所公認会計士の馬目利昭先生より、第1 期共同行動の会計監査報告が述べられた。

報告では、医療安全全国共同行動の平成22 年4 月1 日から平成22 年12 月31 日までの事業 年度の決算書(収支計算書、貸借対照表、財産 目録)についての監査を行った結果、全ての重 要な点において適正に表示しているものと確認 したと説明があった。

4.第2 期共同行動(2nd Stage2011 〜 12)の提案

(1)提案と説明

医療安全全国共同行動企画委員長の上原鳴 夫先生より、医療安全全国共同行動の第2 期 (2011 〜 2012 年)の提案として、以下の内容 について説明があった。

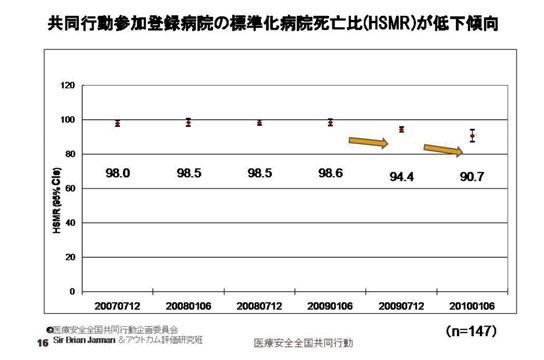

共同行動では、改善効果を見る総合的な指標 として、欧米諸国で用いられている標準化病院 死亡比(Hospital Standerdized Mortality Ratio : HSMR)を参考にするために、開発者 である英国王立大学名誉教授のブライアン・ジ ャーマン卿に日本のHSMR 基準値の算出と共同 行動参加登録病院における変化の分析を依頼し た結果、共同行動参加登録病院147 施設の HSMR は98.5 から90.7 に低下していることが示 されたとして、医療安全への真摯な取り組みの 成果が既に現れつつあると報告があり、共同行 動の輪をさらに広げ、所期の目的を実現するた めにキャンペーン期間を2013 年3 月まで延長し、 あらためて医療安全全国共同行動(2nd Stage) として継続することを決定したと説明があった。

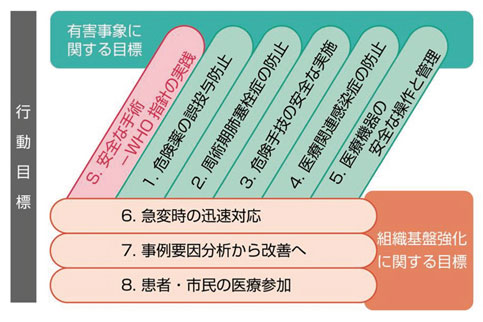

また、2nd Stage では、これまでの8 つの目 標に「安全な手術― WHO 指針の実践」を加 え、患者取り違えや異物遺残・術創感染の防止 等、手術に伴う有害事象の低減を目指すととも に、病院だけでなく診療所にも広く参加を呼び かけ、地域推進拠点と地域支援病院の協力によ り地域での経験共有と相互協力の推進を目指す こととすると説明があった。

更に、2nd Stage における推奨対策の新規事 業として、以下の項目が示されるとともに、目 標の達成度や対策の浸透度が分かる指標を決めて取り組んでいくことも今後重要であると説明 があった。

<推奨対策の新規事業>

○安全な手術 WHO 指針

○推奨対策の診療所版

○お薬手帳の普及促進

○肺塞栓症の予防に関する国際連携

○WHOクリーンハンズ・キャンペーンと連携

○VAPと人工呼吸器下のケアの安全対策

○改善のやり方の普及促進

○有害事象・医療事故発生時の備えの強化

(2)地域推進拠点部会

医療安全全国共同行動企画委員会地域推進 拠点部会長の神原啓文先生(静岡県病院協会会 長)より、地域推進拠点部会の活動内容につい て報告があった。

報告では、平成23 年11 月9 日現在で医療安 全全国共同行動地域推進拠点として10 団体が 加入しており、うち4 団体が県医師会となって いると報告があり、医療安全を継続的に取り組 むためには、より多くの地域推進拠点としての 参加が望まれ、地域全体で予防と再発防止、分 析精度の向上と改善に向け取り組んでいくこと が重要であると説明があった。

また、報告の中では、沖縄県医師会の活動内 容にも触れ、沖縄県医師会が実施しているよう な医療関係職種全体で医療安全対策に取り組む ことの重要性についても改めて意見された。

(3)診療所部会

医療安全全国共同行動企画委員会診療所部 会長の高杉敬久先生(日本医師会常任理事)よ り、診療所の安全対策について説明があった。

日本医師会では、診療所の安全対策(アウト ライン)として、日本医師会医療安全推進者養 成講座を企画開催するとともに、日本医師会医 療安全対策委員会において「医療事故削減戦略 システム」を作成し全会員に配布する等の取り 組みを行っていると説明があった。

この「医療事故削減戦略システム」は、医療 安全全国共同行動における“有害事象を可能な 限り低減させる”という取り組みを、診療所等 の小規模な医療施設でも効果的に実行するため の手がかりを念頭に企画したものであると説明 があり、現在、各都道府県において「医療事故 削減戦略システム」に掲げられている項目に沿 ったパイロットスタディを行っており、その結 果を基に新たなテーマを決め、平成23 年度よ りより実践的な行動を開始する予定であると説 明があった。

(4)技術支援部会

医療安全全国共同行動の9 つの行動目標毎に 設置されている各技術支援部会より、それぞれ の活動内容について紹介があった。

※各技術支援部会の行動目標と推奨する対策については、後述のフォーラム報告書に記載

5.参加団体からの活動報告と意見交換

医療安全全国共同行動参加団体より、それぞれの活動内容について紹介があった。

本連絡会議に出席した参加団体は、医療の 質・安全学会/日本医学会、日本医師会、日本 歯科医師会、日本看護協会、日本薬剤師会、日 本病院薬剤師会、日本臨床工学技士会、日本放 射線技師会、全国国立病院療養所放射線技師 会、国家公務員共済組合連合会、医療のTQM 推進協議会、日本医療学会、医薬品医療機器総 合機構、日本小児科学会、日本麻酔科学会、日 本医学放射線学会、日本形成外科学会、日本脳 神経外科学会、日本小児神経学会、日本臨床救 急医学会、日本産婦人科学会、日本手術看護学 会、日本医学シミュレーション学会の計23 団 体であった。

6.まとめ

医療安全全国共同行動企画委員長の上原鳴 夫先生より、医療安全全国共同行動連絡会議の まとめが述べられた。

○医療安全全国フォーラム2011

1.開会の辞とご挨拶

医療安全全国共同行動推進会議議長の高久 史麿先生より開会の辞が述べられた後、日本医 師会の原中勝征会長(代読:日本医師会高杉敬 久常任理事)、厚生労働省大臣官房参事官の木 村博承先生より挨拶が述べられた。

2.海外からのビデオメッセージ

英国王立大学名誉教授(前英国医師会会長) のB.ジャーマン卿、並びに、スエーデン医療 傷害保険機構上級顧問のK.エッシンガー先生 のビデオメッセージが紹介された。

3.パネル討議

「医療安全はどこまで進んだか?

―医療安全の現在とこれからの課題」

座長 日本看護協会常務理事 松月みどり 先生

日本病院薬剤師会副会長 佐藤 秀昭 先生

基調講演

(1)「医療事故・ヒヤリハットの情報収集による原因分析、

再発防止と無過失補償による紛争解決について」

日本医療機能評価機構

医療事故防止事業部長 後 信 先生

後信先生より、日本医療機能評価機構が実施 している「医療事故情報収集等事業」の内容等 について説明されるとともに、「産科医療の無 過失補償制度」の現状から今後の動向等につい て説明が行われた。

医療事故情報収集等事業は、その目的を、医 療事故が起こった際に誰に責任があったかとい う点を主眼としているのではなく、医療事故の 再発予防・再発防止を促進することを一義的な 目的としていると説明があった。

本事業に寄せられた報告件数は、平成22 年 度では、報告義務がある医療機関(272 施設) からの報告が2,182 件(平成17 年度: 1,114 件)、報告義務がない任意の施設(521 施設)からの報告が521 件(平成17 年度: 151 件) となっていると報告があり、各施設から寄せら れた事案については、個別名称等を削除した上 で報告書や年報という形で随時情報を公開して いると説明があった。情報提供に際しては、事 例の具体的な内容が紹介されるとともに、事例 の背景や要因についても併せて掲示していると 説明があった。

本事業は、最初の5 年間(2004.10 〜 2009.9) の課題として、「事業への参加」、「報告件数の 増加」、「報告の質の向上」という3 点を挙げて いたが、これからの5 年間(2009.10 〜 2014.9) については、前述の課題に加え「収集事例の活 用」という点が重要になると考えていると説明 があった。

産科医療の無過失補償制度については、分娩 に関連して発症した脳性麻痺の児と家族の経済 的負担を速やかに補償するという「補償の機 能」と、脳性麻痺発症の原因分析を行い再発防 止に資する情報の提供という「原因分析・再発 防止の機能」という2 つの柱を基本的な考え方 として位置づけており、責任追及を目的とする のではなく、「なぜ起こったか」等の原因を明 らかにするとともに同様の事例の再発防止を提 言し、医学的評価にあたっては、検討すべき事 象の発生時に視点を置き、その時点で行う妥当 な分娩管理等は何かという観点で事例の分析を 行い(プロスベクティブな分析)、既知の結果 から振り返る事後的検討も行い、再発防止に向 けて改善に繋がると考えられる課題が見つかれ ばそれを指摘する(レトロスベクティブな分 析)も行っていると説明があった。

産科医療補償制度は分野を限定した制度では あるが、医療行為に関する無過失補償制度は我 が国にこれまで例がない制度であると考えられ ることから、その意義は大きく、今後、我が国 に定着する制度として発展させていくことが課 題であると意見された。

(2)「安全文化を測る」

国立保健医療科学院主任研究官

種田憲一郎 先生

始めに、「医療安全の推進には安全文化の醸 成が不可欠であり、医療安全活動の評価方法の 一つとして安全文化尺度が提案されている。」 と述べられ、国立保健医療科学院が行った過去 4 年間の調査データを用い、米国との比較にお ける日本の安全文化の現状について報告が行わ れた。

報告では、日本において米国よりも評価値が 高い側面として、「出来事の報告される頻度 (65 % vs60 %)」、「過誤に対する非懲罰的対応 (ともに44 %)」となっていると報告があり、 他の殆どの側面は米国において評価値が高く、 その内20 %以上の差があるものが、「医療安全 に対する総合的理解(2 0 %)」、「人員配置 (24 %)」、「医療安全に対する病院管理支援 (22 %)」となっていると報告があった。また、 過去4 年間の経年変化からは改善傾向にあると 報告があり、継続した取り組みが期待されると 説明があった。

本調査の結果から、「様々な医療安全活動が 安全文化の醸成に寄与していること、また醸成 の困難な側面等もあること、安全文化調査が医 療安全活動の総合的評価ツールとして有用であ ること等が示唆されている」と報告があり、今 後は、チームトレーニング等、どのような医療 安全活動が実際により有用であるのかを検討す ることが求められていると意見された。

(3)「診療所の安全対策」

医療安全全国共同行動企画委員会診療所部会長

日本医師会常任理事 高杉敬久 先生

医療安全全国共同行動企画委員会診療所部会委員

日本歯科医師会常務理事 溝渕健一 先生

日本医師会常任理事の高杉敬久先生より、日 本医師会では、病院だけではなく診療所におけ る医療安全も重要であると考えており、医療安全を文化にするという目標を掲げ各種事業に取 り組んでいると報告があり、22 〜 23 年度にお いては、原中会長からの諮問事項である「医療 安全の推進と新しい展開」を受け、日本医師会 医療安全対策委員会が平成22 年3 月に作成した 「医療事故削減戦略システム」の十分な理解と 職員への徹底、各地域医師会におけるシステム の構築、安全のための行動指針の策定等、種々 取り組んでいるところであると説明があった。

日本医師会常務理事の溝渕健一先生より、日 本医師会司会においても地域の歯科医師会の医 療安全対策に資するとともに、各医療職種と連 携を図りながら各種事業に取り組んでいきたい と説明があった。

(4)「医療安全の地域連携」

医療安全全国共同行動企画委員会地域推進拠点部会長

静岡県病院協会会長 神原啓文 先生

神原啓文先生より、地域推進拠点部会の活動内容について報告があった。

報告では、全国に10 拠点登録されている医 療安全全国共同行動地域推進拠点の医療安全 活動内容の概要が紹介されるとともに、今後、 診療所等も含めた地域全体での予防と再発防 止、分析精度の向上と改善に向け、医療安全対 策を継続的に繰り返し取り組んでいくことが重 要であると意見された。

4.第2期共同行動について

医療安全全国共同行動議長の高久史麿先生より、医療安全全国共同行動の第2 期(2011〜 2012 年)について説明があった。

説明では、実施期間を2011 年1 月から2013 年3 月としており、2nd Stage では、これまで の8 つの行動目標に「安全な手術― WHO 指針 の実践」を加え、患者取り違えや異物遺残・術 創感染の防止等、手術に伴う有害事象の提言を 目指すこととしていると説明があった。また、 キャンペーンとして、「病院と診療所の積極的 な参加」、「有害事象と有害事象が関わる死亡の低減」、「地域推進拠点の構築」、という3 点を 推進し、特に病院と診療所の積極的な参加とい う点については、第2 期では非常に重要になる と考えていると意見された。

5.9 つの目標を達成しよう―対策のコツとチーム・アプローチの勧め

座長 医療の質・安全学会理事 小泉俊三 先生

日本臨床工学技士会副会長 本間 崇先生 各技術支援部会より、それぞれの行動目標や 推奨する対策について説明があった。

各技術部会の行動目標及び推奨する対策については以下の通り。

■行動目標S.安全な手術― WHO指針の実践

1)正しい患者の正しい部位を手術する

2)チームは、患者を疼痛から守りながら、麻酔薬の投与による有害事象を防ぐことが分かっている方法を用いる

3)命にかかわる気道確保困難もしくは呼吸器喪失を認識し適切に準備する

4)大量出血のリスクを認識し適切に準備する

5)患者が重大なリスクを持っていると分かっているアレルギーあるいは薬剤副作用を誘発することを避ける

6)手術部位感染のリスクを最小にすることが分かっている方法を一貫して用いる

7)手術創内に器具やガーゼ(スポンジ)の不注意な遺残を防ぐ

8)全ての手術標本を確保しきちんと確認する

9)効果的にコミュニケーションを行い手術の安全な実施のために極めて重要な情報をやりとりする

10)病院と公衆衛生システムは、手術許容量、手術件数と転帰の日常的サーベイランスを確立する

■行動目標1.危険薬の誤投与防止

<目標>

危険薬の誤投与に起因する死亡を防止する

<推奨する対策>

1)危険薬の啓発と危険薬リストの作成・周知

2)高濃度カリウム塩注射剤、高張塩化ナトリウム注射剤の病棟保管の廃止

3)入院時持参薬の安全管理

4)抗がん剤治療プロトコールの院内登録制度

5)「危険薬の誤投与防止ベストプラクティス16」の実施(チャレンジ)

■行動目標2.周術期肺塞栓症の予防

<目標>

周術期肺塞栓症による死亡を防ぐ

<推奨する対策>

1)適正予防策選択のための総合的評価の実施

2)予防策の確実な実施と安全管理

3)肺塞栓予防の重要性に関する職員教育の徹底

4)患者への説明と患者参加の促進

5)ハイリスク患者へのスクリーニング検査の実施(チャレンジ)

6)肺塞栓症の早期診断・治療マニュアルの作成(チャレンジ)

7)予防的抗凝固療法の安全管理(チャレンジ)

■行動目標3a.危険手技の安全な実施

―経鼻栄養チューブ挿入時の位置確認の徹底

<目標>

経鼻栄養チューブの挿入留置手技に伴う有害事象とこれに起因する死亡を防ぐ

<推奨する対策>

1)経鼻栄養チューブの挿入と位置確認のためのマニュアルの策定及び順守

2)空気聴診法を位置確認の確定判断基準にしない

3)初回挿入留意時はX 線撮影で位置確認を行う

4)pH測定による補強確認を励行する(チャレンジ)

■行動目標3b.危険手技の安全な実施

―中心静脈カテーテル穿刺挿入手技に関する安全指針の策定と順守

<目標>

中心静脈カテーテルの穿刺挿入手技に伴う有害事象とこれに起因する死亡を防ぐ

<推奨する対策>

1)TPN とCVC 留意適応の厳格化

2)安全な穿刺手技等の標準化

3)安全手技の教育体制の構築(チャレンジ)

■行動目標4 :医療関連感染症の防止

<目標>

医療行為が関わる感染症死亡を防ぐ

<推奨する対策>

1)手技衛生の徹底

2)標準予防策・接触感染予防策の強化

3)環境と器具の清浄化

■行動目標5a.医療機器の安全な操作と管理

―輸液ポンプ・シリンジポンプの安全管理

<目標>

輸液ポンプ・シリンジポンプが関わる有害事象 とこれに起因する死亡を防ぐ

<推奨する対策>

1)輸液ポンプ・シリンジポンプの保守点検の確実な実施

2)操作者マニュアルの作成と教育の徹底

3)操作者用チェックリストの作成と適正な運用

4)機種の統一(チャレンジ)

5)院内認定制度の確立(チャレンジ)

■行動目標5b.医療機器の安全な操作と管理

―人工呼吸器の安全管理

<目標>

人工呼吸器が関わる有害事象とこれに起因する死亡を防ぐ

<推奨する対策>

1)人工呼吸器の保守点検(日常・定期点検)の確実な実施

2)人工呼吸器動作確認チェック表の作成と運用

3)生体情報モニタを必ず装着する

4)警報対応体制の確立(チャレンジ)

5)人工呼吸器関連は胃炎(VAP)の予防(チャレンジ)

■行動目標6.急変時の迅速対応

<目標>

医療行為に伴う院内急変事例の死亡を防ぐ

<推奨する対策>

1)有害事象に対する緊急対応手技の浸透

2)心肺蘇生法の職員教育の徹底

3)院内救急計画の策定と体制づくり

4)容態変化への早期対応態勢(RRS)の確率(チャレンジ)

■行動目標7.事例要因分析から改善へ

<目標>

有害事象や死亡事例の要因分析に基づくシステムの改善

<推奨する対策>

1)事例要因分析の手法と周知と職場での実施

2)事例要因分析で明らかになった課題に関する改善活動の実施

3)M&M カンファレンス( Morbidity & Mortality Conference)のプログラムか(チャレンジ)

■行動目標8.患者・市民の医療参加

<目標>

患者・市民と医療者のパートナーシップを通じてケアの質・安全と相互信頼を向上させる

<活動>

1)患者さんや地域の市民が参加・参画して医療の質・安全を向上させる活動を新規に実施する

2)活動の成功体験や教訓を共同行動ホームページから紹介する

6.お知らせとお願い

医療安全全国共同行動企画委員長の上原鳴 夫先生より、医療安全全国共同行動の第2 期 (2011 〜 2012 年)に係るお知らせとお願いが 述べられた。

お知らせとして、第2 期における推奨対策の 新規事業として、以下の項目が示されるととも に、目標の達成度や対策の浸透度が分かる指標 を決めて取り組んでいくことが今後重要である と説明があった。

また、本事業の円滑な運営を行っていくため にも参加団体や登録医療機関からの薄く広いご 寄付をお願いしたいと述べられた。

<推奨対策の新規事業>

○安全な手術 WHO 指針

○推奨対策の診療所版

○お薬手帳の普及促進

○肺塞栓症の予防に関する国際連携

○WHOクリーンハンズ・キャンペーンと連携

○VAPと人工呼吸器下のケアの安全対策

○改善のやり方の普及促進

○有害事象・医療事故発生時の備えの強化

印象記

理事 當銘 正彦

医療安全全国共同行動に係る全国集会が11 月18 日に日医会館で行われ、県医師会の担当理事 として参加させて頂いた。基調報告でも案内の通り、午前中は全国連絡会議、そして午後からは 全国フォーラムという2 部立ての構成で催された。

会場は全国からの多数の参加者で熱気に溢れた雰囲気であり、2004 年にアメリカで始まった 「患者の命を救う100K キャンペーン」を追いかけて、2008 年に立ち上がったこの日本版・医療 安全全国共同行動100K キャンペーンの活動も着実に医療の現場に根を下ろしつつあることが実 感された。

第1 部の全国連絡会議は、2008 年に始まった本活動の2010 年までを1st stage と命名し、活 動の成果と評価を行うかたちで会議が進められた。参加登録病院613 施設、協力団体82 団体、全 国フォーラム6 回、地域セミナー27 回、支援ツール提供96 点等々の実績が紹介され、参加登録 病院に行ったアンケートでは、98 %の病院が「参加して良かった」という結果を出している。そ して最も本活動の意義を客観的に示す指標として、参加登録病院の標準化病院死亡比HSMR が、 スタートの2008 年を100 として見た場合、2010 年には90.7 まで改善しているという報告である (図1)。

この様な成果を受けて、2011 〜 2012 年を2nd stage と位置づけて、本活動を継続することが この全国会議で確認された。恐らくこれは、厚労省から本事業への資金援助が今年で打ち切りに なる事に対する、今後の活動継続の是非を問うものであろうと推察する。従って今後は、参加登 録病院や団体の会費制で、本活動は継続されることになるが、高久文麿自治医科大学長を会長と して表看板に立て、上原鳴男東北大学教授が事務局を取り仕切るコンダクターとして、2nd stage に取り組む決意を確認する会議の様相であった。この機会に、沖縄県医師会が医療安全全国共同 行動の地域推進拠点として登録し、沖縄における本活動の展開に積極的に関与する姿勢を表明し たことは高く評価されるものであり、担当理事としても嬉しい限りである。

午後からの全国フォーラムは、「医療安全はどこまで進んだか?―医療安全の現在とこれからの 課題」と題してパネルディスカッションが行われ、次いで2nd stage における9 つの行動目標に ついて、それぞれの部門担当者の決意表明が順次発表された。

2nd stage の特徴は、従来の8 つの行動目標に加えて、新たに「安全な手術」を設定したこと (図2)、従来は病院を中心とした活動であったものを、積極的に診療所においても本活動を展開 すること、の2 つが挙げられるかと思う。また、この3 年間で育成された各部門の支援チームが 各地に出向き、本活動の啓発普及に貢献する体制が整ってきたことでもあり、その活用が大いに 期待されるところである。

“first do no harm”は、ヒポクラテスの誓いに出てくる文言であるが、古来より医療安全は、 全ての医療者にとって不可欠の基本的な思想である。医療安全を単に理念としてだけではなく、 科学的に追求する医療安全全国共同行動が此処沖縄の地においてもしっかりと根付き、普及され んことを切に願うものである。

図1

図2