外来での下痢のアプローチ

沖縄県立中部病院 感染症内科

椎木 創一

外来で診療する下痢

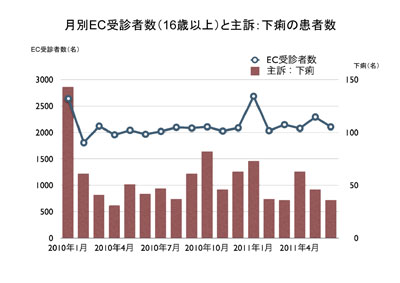

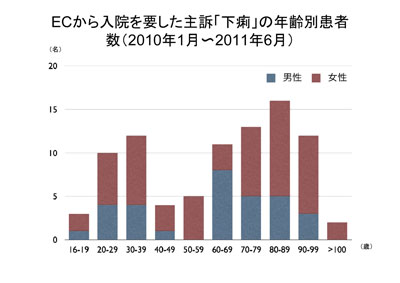

外来において「下痢」という症状で来院する 患者は多い。2010 年1 月から2011 年6 月まで の当院救命救急センター(EC)来院者数(16 歳以上)と、そのうち下痢を主訴とした患者数 をグラフ1 に示している。ほぼ年間を通じて下 痢症患者は来院するが、秋口から冬期にかけて 増加する傾向にある。同期間内の総来院者数 (16 歳以上)は38,282 名であり、主訴が下痢 であったのは996 名(2.6 %)であった。その うち8.9 %が入院しており、入院患者の年齢分 布をグラフ2 に示している。若年層(20 〜 39歳)と高齢者(60 〜 99 歳)に山を認める。高 齢者が重篤化しやすいことに注意したい。

本稿では主に外来で診療する成人における下痢症への対応ついて述べていきたい。

グラフ1

グラフ2

下痢症へのアプローチ

1.「胃腸炎」以外の疾患を除外する

「下痢」という主訴に出会った場合、その中 にいわゆる「胃腸炎」ではないケースも含まれ ることに注意する。感染症でいえば、重篤な敗 血症(特に脾臓摘出術後など)やレジオネラ肺 炎、TSS(Toxic shock syndrome)なども下 痢が症状として現れる。まずはこれらのような 重篤な腸管以外の疾患を除外する。

2.脱水、電解質異常の有無を見極める

どのような原因であれ、下痢が全身状態に大 きな影響を与えるのは脱水である。下痢の頻度 や量、水分摂取量、そして尿量を参考にする が、積極的に体重も測定して、日頃との変化に 注目する。高齢者では特に脱水に伴う意識障害 が生じやすい。また下痢では腸液漏出により低 カリウムをきたしやすいが、尿量が確保できな ければカリウム補充をしにくい。血液検査によ る電解質のチェックが必要である。

3.起因微生物をつきつめる

下痢症は「急性」と「慢性」に区別をすると 鑑別しやすくなる。症状が4 週間未満のものが 「急性」、それ以上持続すれば「慢性」となる。 しかし実際には患者が来院するのは発症して数 日以内が多く、急性と慢性の区別はつけること ができない(慢性の始まりは急性に見える)。したがってまずは急性下痢症としての鑑別を行 うことになる。

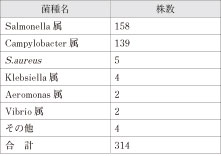

教科書的にいえば急性下痢症の主な原因は細 菌性とウイルス性である。細菌性にはサルモネ ラ、キャンピロバクター、ビブリオ、腸管出血 性大腸菌等が挙げられる。当院外来で便検体か ら分離された腸管病原性細菌について表1 にま とめている。サルモネラ、キャンピロバクター の割合が非常に大きい。この2 菌種は高熱、腹 痛、血便などが起こる侵襲性腸炎の原因とな る。それに対して腸管出血性大腸菌の場合、毒 素による腸管粘膜による障害のためか血便は起 こすが高熱は出しにくい。これらは日本におい ては食品からの感染が多く、サルモネラでは鶏 卵、キャンピロバクターでは鶏肉、そして腸管 出血性大腸菌では牛肉などの生食が主なリスク となるが、これらの細菌に汚染されれば多種の 食品で感染は起こりうる。いずれも経口摂取し た細菌が増殖してから症状が出現するので、潜 伏期間が数日間ある。そこで食事の内容や保存 状態について数日間分を遡りながら聴取する。

表1:当院便培養検査(院外検体)にて検出された病原性細菌

(2008年〜2010年)

ウイルス性の原因としてはノロウイルス、ロ タウイルス、エンテロウイルスなどが挙げられ る。高熱(38.5 ℃以上)は珍しく、嘔吐などの 上部消化管症状が強いのが特徴である。さらに 周囲に同症状の患者がいることが多いので、有 症状者との接触歴が重要となる。

その他に重要な病歴は、薬剤使用歴である。 抗菌薬使用により懸念されるのは偽膜性腸炎 (クロストリジウム・ディフィシル等)である。 重篤な腸炎であり特に高齢者では致死的になる こともある。また下剤の誤用/多用による下痢 も少なくない。一方、渡航歴がある場合、渡航 先で流行している下痢症に注意する必要があ る。特にコレラやサルモネラ、赤痢、毒素産生 型大腸菌、ランブル鞭毛虫などの蔓延地域に出 向いた後では、それらを頭に入れておく。

4.重篤化しやすい背景を抽出する

重症化しやすい患者を抽出することは非常に 重要である。小児、高齢者では症状が重篤にな りやすく入院を要することも多い。また担癌患 者、化学療法や生物学的製剤の使用者、HIV 陽性者、コントロール不良な糖尿病患者、そし て異物挿入歴(人工血管、人工関節など)があ る場合、サルモネラやキャンピロバクターが菌 血症/敗血症を引き起こして重篤になる場合が ある。

5.便塗抹検査と便培養検査

便の性状だけで起因微生物を活用する断言は できないが参考になる。一般的に血便(または 便潜血陽性)となれば侵襲性腸炎を疑うため、 粘膜破壊を伴うようなサルモネラ、キャンピロ バクター、腸管出血性大腸菌等を疑う。これら の場合、便塗抹検査で多核白血球を認めるが、 ウイルス性腸炎では一般的に認めない。便グラ ム染色に慣れると「gull wing」と呼ばれる特 徴的な形態を示すキャンピロバクター(グラム 陰性桿菌)を判別できるようになる。

便培養検査は結果が数日かかることや診療所 の場合は外注となり、提出しにくい検査であ る。しかし正確な起因菌同定には欠かせない検 査であり、特に上述したような重篤化しやすい 要因のある患者の場合には積極的に提出した い。また焼き肉チェーン店での腸管出血性大腸 菌によるアウトブレイクが記憶に新しいよう に、下痢症が疫学的に重要な意義を持つことは 少なくない。血便や高熱を伴う侵襲性腸炎の場 合には便培養検査の提出を考慮したい。

下痢症の治療:まずは補液から

治療の基本:補液の方法

下痢症で最も問題になるのは、脱水と電解質 異常である。これらの補正を速やかに行うこと が治療の骨子である。そのためにも経口摂取を できるだけ試みる。ただの水分や茶よりも吸収が良好なORT(oral rehydration therapy) として推奨される成分に近いものを患者に自宅 で手軽に作成してもらうために、以下のような 方法がある。

<成分>

水(煮沸水)1L につきNaCl 3.5g、NaHCO32.5g、KCl 1.5g、glucose 20g(→Na 90、K20、bicarbonate 30、Cl 80、glucose 110mmol/L)

<作成方法>

方法1:砂糖テーブルスプーン3 杯、塩ティースプーン3/4 杯、重曹ティースプーン1/2杯、オレンジジュース1 カップ→これらに水を加えて1L にする

方法2:塩ティースプーン1 杯、砂糖ティースプーン8 杯→これらに水1L を加え、さらにオレンジジュース1 カップまたはバナナ2 本を追加

点滴静注の考え方

経口摂取ができない程度の嘔吐や腸閉塞症状 を伴う場合には、点滴による補液が必要とな る。尿量が出ているか、血液検査で高カリウム 血症がないかどうかを確認したうえでカリウム を含む補液を考える。電解質のチェックができ ない状態で補液を行うのはリスクを伴うため、 そのような状態であれば検査可能な施設に紹介 することも必要である。

抗菌薬使用の功罪

下痢を起こすことにより脱水、腹痛を起こす ことが患者の負担になる。しかし抗菌薬がそれ らの症状に対して大きな効果をもたらすかどう かは不明である。

抗菌薬使用を考える必要があるのは、1)基礎 疾患がある場合(特に免疫不全者)、2)人工物 が挿入されている者、3)高齢者や新生児、4)症状が重篤(腹痛、脱水)に限られる。起因菌と してサルモネラやキャンピロバクターが多いこ とを考えて、これらによる菌血症やそれに伴う 血管内感染症や異物感染を合併しうる場合に用 いる。

しかし抗菌薬使用によりサルモネラの場合に は排菌が延長するといわれる(特に胆石がある 場合)。また腸管出血性大腸菌の場合であれば、 HUS を起こすリスクになるといわれている。起 因菌がわかっていない状態で無闇に抗菌薬を使 用することは、不利益を生じることに繋がる。

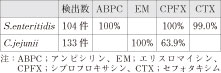

また抗菌薬を使用する上で当然必要になるの は感受性結果になる。表2 に当院で2008 年か ら2010 年までに検出されたSalmonella enteritidis およびCampylobacter jejuniiについて 感受性をまとめている。下痢症に対して一般的 に使用されるシプロフロキサシンはC.jejunii に対しては感受性が不良であり、使用するなら ばエリスロマイシンやクラリスロマイシンのほ うが適切であることがわかる。可能であれば便 塗抹検査で「gull wing」を確認してから抗菌 薬を選択したい。

表2:当院検出のS.enteritidisとC.jejuniiの感受性パターン

(2008年〜2010年)

注:ABPC;アンピシリン、E M ;エリスロマイシン、CPFX;シプロフロキサシン、CTX;セフォタキシム

患者への説明:誤解を解いておく

下痢症で来院する患者によくみられる「誤解」を解いておくことが必要である。

誤解1 :「水を飲むと下痢をするから飲まないようにしています」

下痢をするのは生理的な反応であり、それを 止めたり避ける必要はありません。むしろ水分 が失われることで状態が悪化する場合が多いの で、下痢した分を補うつもりで水分を摂取して 下さい。下痢もすぐには治まりませんが、数日 かけてゆっくりとよくなっていれば心配はあり ません。それよりも水分がとれない状態になっ たらすぐに来院して下さい。

誤解2 :「口から何も食べないほうがよいですね」

強い吐き気がないならば食事をしても結構で す。しかし脂肪の多いものや乳製品は症状があ るうちは避けておきましょう。バナナ(Banana)、 おかゆ(Rice)、リンゴのすり下ろし(Apple)、 バターなしのトースト( T o a s t )( 略して BRAT)などはよいでしょう。