HIV �����f�f�̃|�C���g

�|���ꌧ�̌����܂��ā|

1 ������w��w�@�@�����ǁE�ċz��E��������Ȋw

2 ������w��w�������a�@�@�Ō암

���R���j1�A�c�����1�A�����G��1�A�����@��1�A�떓�m��1�A��䐷�j1�A

�{����1�A�������i1�A�^�h��B��1�A���i�C��1�A��Á@��1�A���c���Y1

�{�鋞�q2�A�O�c������2�A�ΐ�͎q2�A�얞�K�q2

�y�v�|�z

���ꌧ��HIV �����̍����Z���n��ł���A�v����204 ���i2011 �N9 �������݁j ���o�^����Ă���B����10 �N�ԂŊ��Ґ���4.5 �{�Ƌ}�����Ă�������J���Ȃ�� HIV/AIDS �d�_�x���n��Ɏw�肳��Ă���B�����̓����Ƃ��Ă͐i�s����AIDS ���҂Ō����邱�Ƃ������BHIV �����҂̖w�ǂ��A���@�֏Љ���܂łɕ����� �̎s���a�@�ł̒ʉ@�܂��͓��@��������A��f�̗��R�Ƃ��Ă͋}��HIV �����NJ��A AIDS ���NJ��AAIDS ���ǑO�̑̒��s�NJ��A����I�����̏��ɑ����B���ɋ}��HIV �����҂̎�����5 �` 9 ������Ë@�ւ���f���Ă���BHIV �������^�������Ǐ�Ƃ� �Ă͑я��v�]�A�������ǁA�J���W�_�����ǁA�E�C���X���̉��iA �^�AB �^�AC �^�j�A �`�����P�j���Ǘl�nj�Q�A�A���[�o�ԗ��A���������ǁA���ې��������A�т܂� �����x���Ȃǂ���������B�����f�f�͊��҂̋~���ƎЉ�ɂ�����2 �������h�~�� �Ȃ��邽�߁A�ϋɓI�Ɍ������s�����Ƃ𐄏��������B

�͂��߂�

���ꌧ��HIV �����Ґ��͐l����ł͑S���� ���������Q�Ɉʒu���A2006 �N�ɂ͌����J���� ���HIV/AIDS �d�_�x���n��Ɏw�肳��Ă� ��B����2007 �N�x�ȍ~��AIDS ���Ґ��̐l�� ��͏��5 �w�ɓ��鍂�Z���n��ł���B������ �Ȃ��猧���͂��Ƃ��A���̌����m���Ê� �W�҂͏����ɗ��܂�A���f�B�A�̊S���Ⴂ�B ���̂���HIV �Ɋ������Ă���f���x���Ǘ� �������̂������̓����ł���B

���@�̒����ł́AHIV �����ɋC�Â��Ȃ����� ���̒��s�ǂ����o�����ꍇ�ɂ́A�܂��A�w�ǂ� �g�߂ȊJ�ƈ�A�}�����a�@����f���Ă���B HIV �����̎��_�Őf�f���ꂽ���҂͍K�^�ł��� ���A�������ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����ꂩ�̎����ɕK ��AIDS �ǂ��A�s�K�ȓ]�A�����������Ƃ� �����ł���B

1997 �N�ɊJ�n���ꂽ���ܕ��p�ɂ��RHIV �Ö@�̌��ʂ͍����A���݂�����p�y���ƐV��p �@���ɂ���܂̊J���������ɐi�߂��{�ǂ� �\��̉��P�ɖ𗧂��Ă���B�������Ȃ���A�� ���\��̉��P�͍RHIV ��ɂ�鎡�ÊJ�n�ȍ~ �ɂ����炳�����̂ł���A�RHIV ��̓��^ ���s���Ă��Ȃ����҂̗\��́A���R�Ȃ���A �RHIV ��̉��b���Ȃ�����1997 �N�ȑO�� ����ς�邱�Ƃ͂Ȃ��B�����f�f�Ǝ��Â͊��� �l�݂̂Ȃ炸�A�Љ�I�ɂ������`�d��}�~ ���A�Љ�S�̂̈�ÃR�X�g�̒ቺ�������炷�� �Ƃ�������Ă���B

�{�e�ł͂��̂悤�Ȕw�i���ӂ݁A�����̈�Ì���ő�������\���̍���HIV �����ǂ� �����f�f�̃|�C���g�ɂ��ĊT������B

I�D�u�w

1�D���{�̌���

�����J���ȁE�G�C�Y�����ψ����1�j�ɂ�� �A1985 �N�` 2010 �N12 ��31 ���܂ł̗ݐϕ� �������i�Ìň��q���܂ɂ�銴����������j �́AHIV ������12,648 ���AAIDS ����5,799 ���ł���B2004 �N�ȍ~�A���N1,500 �����̐V �K�����҂�����Ă��邪�A�ŋ�5 �N�Ԃ̕� �������̑S�̗̂v�i26 �N�ԁj�ɐ�߂銄�� �́AHIV �����҂ł�41.6 ���AAIDS ���҂ł� 37.2 ���ł���A�ߔN�ɂ����銴���g�傪������ ���Ƃ������Ă���B�܂�����܂ŏ��Ȃ�����10 �エ���50 ��ȏ�̔N��w�ɂ��g��X���ɂ� ��A�\�h�[���v���O�����̑Ώێ҂̌��������K �v�ƂȂ��Ă���B

�����҂͊�{�I�Ɍ��N�ӎ��������AHIV �� �����X�N�̒Ⴂ�W�c�ł���A�������̂�HIV �z�����͂��̍��̗L�a���f����w�W�ƍl�� ���Ă���B���{�ɂ����Ă�2011 �N��10 ���� ������̌����ɂ�����HIV �����̗z������ 1.89 ���i����l�j�ł���A�����1987 �N�� 14.1 �{�ƒ������Ă���A��i���̒��ł��ɂ߂� �����ƂȂ��Ă���B

2�D���ꌧ�̌���

���ꌧ�ł�1987 �N�ɍŏ���1 �������� ���B���̌㊴���Ґ���1999 �N�ȍ~�ɋ}���ȑ� ����F�߁A2011 �N9 �������݂̗v����204 ���iHIV ������133 ���AAIDS ����71 ���j�� �o�^����Ă���B

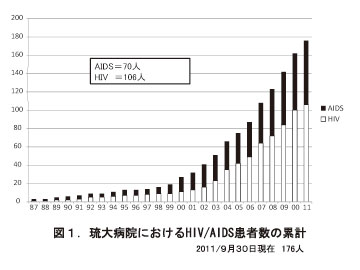

�{���ƑS���̓������r����Ɩ{���̋}���� �����́A�S���̂���𗽉킷�鐨���ŐL�тĂ� �邱�Ƃ���薾�炩�ł���B���{�S�̂ł͉ߋ� 10 �N�ԂɊ��Ґ��̑�����2.7 �{�ł��邪�A�{�� �ł�4.5 �{�ł���B�������A���̐����͌����� �ی������Ë@�ւŐf�f���ꂽ���݂̂ł���A ���{���Őf�f���ꂽ�{���ݏZ�̊����҂���ш� �Z���������҂͊܂܂�Ă��Ȃ��B���@�ł����� ����30 ���ȏオ���{���Őf�f����Ă���A�� �ۂ̊��Ґ��͌��̕���3 ���ȏ�������̊� �҂������Őf�Â������Ă���B���@�̊��Ґ��� ���ڂ͂قډ��ꌧ�̃f�[�^�Ƌߎ����Ă��� 2011 �N9 �������݁A176 �l�iHIV ������106 �l�AAIDS ����70 �l�j����f���Ă���i�}1�j�B 2011 �N�̌X���Ƃ��āA�Ăѕa���̐i�s���� AIDS ���Ґ���HIV �����Ґ��������Ă���A �f�f�̒x�ꂪ�뜜����Ă���B

�U�D�Տ���

1�D�Տ��o��

HIV�̐f�f�̂��߂ɂ͂��̗Տ��o�߂𗝉��� �邱�Ƃ��d�v�ł���BHIV �����҂̑̓��ł͊� �����Ă���1 �T�Ԍ�̑��������Ƀ����p�߂ō� �����ꂽHIV ���o�����A���T�ɂ͂��̃E�C�� �X�ʂ͍ō��l�Ɏ���B�E�C���X���ǂɑ��܂��� ������2 �` 6 �T�ԑO��ɂ�5 �` 9 ���̊��҂��� �M�A�S�g�̃����p�ߎ�A���������ɁA��]�A �̋@�\��Q�Ȃǂ̌������Ǐ��悵�A�}��HIV �����ǂƏ̂����2�j�B���̎��_�ő����̊��҂� �߈����f���邪�A���ٓI�ȏǏ�ɖR�����A�C ���t���G���U�������͓`�����P�j���ǁA�܂��� �a���s���̃E�C���X���̉��ƌ�f����邱�Ƃ� �����B���l�Ŝ늳���鑼�̃E�C���X�����ǂł� �`�����P�j���ǂ̂悤�ɍR�ۖ�A�����M�[�ɂ� ����̂�ʂƂ���A��]�����邱�Ƃ͑� ���Ȃ����A�}��HIV �����ǂł�40 �` 70 ���� �F�߂�̂Ŋӕʂ̏d�v�ȏ��ɂȂ�B

�����̏����Տ�����HIV ���ٓI�ȍזE�� �Q��T �����p���icytotoxic T lymphocyte �FCTL�j�̔����ɂ����̂ƍl�����Ă���3�j�B CTL �̓E�C���X�̎Y���זE�ł���CD4 �z��T �����p����j�邽��CD4 �z��T �����p�� ���͋}������B�Y���̏��������HIV �͊��� ����2 �` 3 �T�Ԍ�A�s�[�N����1 / 1 0 0 �` 1/1,000 �Ɍ�������������p�g�D��]�A���̑� �̑���ւƍL���`�d����B

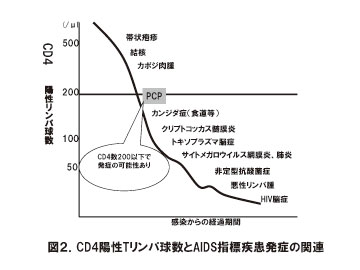

HIV �����҂̐f�Âł͌���HIV �ʂ�CD4 �z ��T �����p�������w�W�ƂȂ�B�O�҂�HIV �� ���ǂ̐i�s���x�������A��҂͑��莞�̊����� �̖Ɖu��Ԃ������BCD4 �z��T �����p������ ����l�ł�700 �` 1,500cells/�� L �ł��邪�A ���ꂪ200cells/�� L �����ɂȂ��AIDS ���� �̃��X�N���}���ɑ�������i�}2�j�B

������������CD4 �z��T �����p������ HIV �ʂ̌����Ɣ���Ⴗ��悤�ɉ��A���� ����A���҂����I���t��ۂ�ԂƂȂ�B���� ������HIV �ʂ��u�Z�b�g�|�C���g�v�ƌĂсA�Z �b�g�|�C���g���������ҁi���E�C���X�ʂ̏� ���j��CD4 �z��T �����p�����̌����������� �߁A�Z�b�g�|�C���g���Ⴂ���҂ɔ�ׂĒZ���� ��AIDS �ǂ��₷���Ȃ�B

�]���͊�������7 �` 10 �N���AIDS �� ����ƍl�����Ă������A�ߔN�AAIDS ���ǂ� �ł̊��Ԃ�3 �N�ȓ��̏ǗႪ�������Ă���Ƃ� �������Ă���4-6�j�B

2�DAIDS �̐f�f�

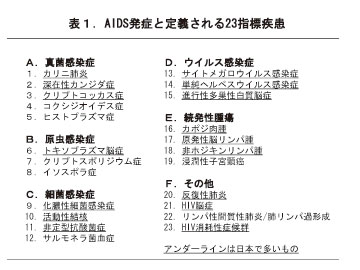

���{�ɂ�����AIDS �̒�`��HIV �̊����� �m�肳��A�\1 �̐f�f��Œ�߂�ꂽ����� �w�W�����i23 ��ށj�ɜ늳�������҂ł���A �č��ƈقȂ���CD4 �z��T �����p�����݂̂� �͒�`����Ȃ��B

3�D���a�������ǂ̎�ނƔ�������

HIV/AIDS �͊����ǖ@�ő�5 �ނɕ��ނ���7 ���ȓ��̑S���`�����ۂ���Ă���BAIDS �͏o���ɂ́A�f�f�̍����ƂȂ����w�W�������L �ڂ���K�v������B���̂��ߍ��̓͏o�����̓� �v�͏��f���̐f�f�ɑ傫���݂��Ă��邪�A AIDS ���ǂ̂悤�Ȏ����ň�Ë@�ւ���f���� �̂��A�䍑�̌����c������ɂ͗L�p�ł���B ���a�������ǂ̕p�x�̓j���[���V�X�`�X�x�� �iPneumocystis pneumonia; PCP�j��35.9 �� �ƍł������A�[�ݐ��J���W�_�ǁA�T�C�g���K�� �E�C���X�����ǁAHIV ���Տnj�Q�A�������x�� �j�Ƒ���7�j�B

����A�����J���Ȋw�����G�C�Y���� ��8-9�j�ɂ�钲���ł́A�ŏI�f�f�Ɏ��������� �̃T�[�x�C�����X���s���Ă���A�����Ԃ� �f���Ă���B���ƌ����ǂ̔�r�ł́A���3 �� �܂ł͕ς��Ȃ����A��҂ł�HIV ���Ր��� ��Q��12 �ʂƑ傫�����ʂ������A���f�f�� ���Ԃ�v�����z�W�L�������p��A�J�|�W�� ��AHIV �]�ǂ���ʂɃ����N����Ă���B

���ڂ��ׂ��́A2007 �N�x��1995 �N��ň��� �����p�4 �` 5 �{�ƒ������AAIDS �f�ÂɐV ���ȉۑ�ƂȂ��Ă���B�܂�HIV �����҂ł� AIDS �w�W�����ȊO�̈�����ᇂ̔����������܂邱�Ƃ��m���Ă���A�l��10 ���l������� �N����늳���͔�HIV �����҂ɔ�r����2.5 �{�ƍ������Ƃ�����Ă���9�j�B

�W�D�ǂ̂悤�Ȋ��҂�HIV �������s���ׂ���

1�DHIV �����҂̈�Ë@�֎�f�̗��R

HIV �����҂̖w�ǂ��A���@�֏Љ���܂� �ɐ���̎s���a�@�ł̒ʉ@�܂��͓��@������ ��B���@�̊��Ғ����ɂ��ƈ�Ë@�֎�f�̗� �R�Ƃ��āA�}��H I V �����ǁAA I D S ���ǁA AIDS ���ǑO�̑̒��s�NJ��A����I�����̏��� �����B�č��ł�HIV ���������{���ׂ����҂� ���āA13 �Έȏ�64 �܂ŗ��R�͖�킸�a�@ ��f�������҂ɂ�HIV �������s�����Ƃ𐄏� ���Ă���B�킪���ł�2010 �N�ɑ啝��HIV �� ���̕ی��K�����ɘa����Ă���i�\2�j�ϋɓI �Ɍ��������ׂ��ƍl���邪�A���Ȃ��Ƃ���q�� HIV �������^���Ǐ�̃|�C���g�Ɏ����ꂽ���� ��F�߂����҂ɂ́AHIV �������s�����Ƃ��K�{ �ł���B

2�DHIV �����̓��ӂɂ���

HIV �����̎��{�ɂ����ẮA�҂�蓯�� ��K���擾����K�v�����邪�u�������ӂ��K�� �K�v�ł���v�ƌ�����Ă����t�������AHIV �������{�̃n�[�h���������ƍ������Ă���\ ��������B�����J���Ȃ̒ʒB10�j�ł́A���ӎ� ���Ɋւ��ď��ʂ͕K�{�łȂ��A�����ł��\�� ����A���ӂ�����ꂽ���Ƃ��J���e�ɋL�ڂ��� �Ζ��͂Ȃ��Ɣ��f�����B

3�DHIV �������^���Ǐ�̃|�C���g

A�D�я��v�]�F�Z���ԂɌJ��Ԃ��ꍇ�╡���� �f���}�g�[���ɂ܂�����ꍇ�A��N�҂ł͓� �ɒ��ӂ��K�v�ƂȂ�B

B�D�������ǁF�~�ŁA��`�R���W���[�}�A�� �a�A�N���~�W�A�A�g���R���i�X�Ȃǂ̐����� �ǂ�HIV �Ɗ����o�H�������ł���A����� �̎�����F�߂��ꍇ�͊��҂ɋ������������� ��K�v������B

C�D�J���W�_�����ǁi���o���A�H���A�S�j�B

D�D�E�C���X���̉��iA �^�AB �^�AC �^�j�F�� �ɋ}��B �^�̉��őJ��������ꍇ��HIV �� �����K�{�ł���B

E�D�`�����P�j���Ǘl�nj�Q�}��HIV �����ǂ� �Ǐ�Ƃ���5 �` 9 ���̊��҂ɔF�ߓ����A���� �̌_�@�Ƃ��čŋߓ��ɑ����Ȃ��Ă���B

F�D���j�F HIV �����҂ɐ��U��������m���� 10 ���Ƃ���p�x�̍��������ł���B���j�� �҂ł͑S��X�N���[�j���O���������{����B

G�D�J��Ԃ��ې��x���F�G�C�Y�͍ۊ����� ���p�x�ɜ늳���₷�����ߏd�v�ł���B1 �N �ȓ���2 ��ȏ�J��Ԃ��ꍇ�ɂ�HIV ���� �����{����B

H�D�A���[�o�ԗ��F�{���͌o�������ł��邪�A �ߔN�͓����Ԋ����𒆐S�ɐ������ǂƂ̔F�� ���K�v�ł���B

I�D���t�ُ�F�����������A�����������_�@ �Ƃ��Ēʉ@�܂��͓��@����F�߂邱�Ƃ��� ���B���炩�Ȍ������F�߂��Ȃ��ꍇ�ɂ� HIV ���������O���邱�Ƃ��K�v�ł���B

J�D���ې��������F�}��HIV �����҂�10 ���� �x�ɔF�߂���B���̃E�C���X�������Ɨގ� ���ӕʂ͍���ł��邪�A�E�C���X�����^��� ��ꍇ�ɂ�HIV �������ӕʂ���K�v������B 2009 �N�ɐV�^�C���t���G���U���嗬�s���� �����ɁA�C���t���G���U���������ƍ������� �Ǐ��悵�Ă����̂ɂ��S��炸�A�}��HIV �����ǂ�f�f�������C�ォ�犳�ҏЉ���� ���o��������B��{�f�Â𒉎��ɂ����Ȃ����Ƃ̏d�v�������炽�߂Ċw�B

K�D�т܂Ԏ����x��

AIDS ���҂ł̓j���[���V�X�`�X�x���A�T �C�g���K���E�C���X�x���ɑ�\����鎾�� ���A�т܂Ԏ����x������悷��B����� ��AIDS ���҂ɕa���������[���ɍs��ꂸ�� �X�e���C�h�����^����ďd�ĂɂȂ�A��� HIV ���������������ǗႪ�S���I�ɎU������ ��B�т܂Ԏ����x�����҂ł�HIV ���� ��K�����O���邱�Ƃ��d�v�ł���B

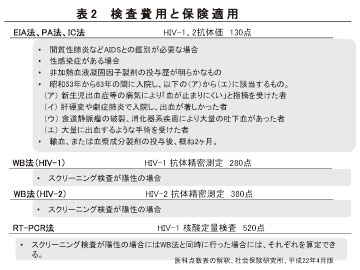

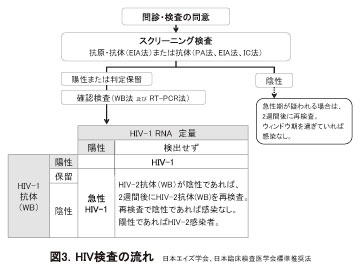

�Y�DHIV-1/2 �����ǂ̐f�f�@�̎���

�����I��HIV �̐f�f�́A�R�̂̌��o���x�� �����X�N���[�j���O�@�iELISA �@�����IC �@�j���s���A�����̌����ŗz���̌��̂ɑ� �ċU�z�������O���邽�߂ɓ��ٓx�̍����m�F�� ���̃E�G�X�^���u���b�g�@�iWestern blot �F WB�j��HIV-1 �j�_���������iRT-PCR �@�j �������Ȃ��i�}3�j�B

���ӓ_�Ƃ��āA�ǂ̌����@��I�����Ă����x �̍��͂���AHIV �ɑ���R���܂��͍R�̂��� �o�ł��Ȃ������i�E�C���h�E���j�����邱�Ƃ� ����B�R�̑���n�̃X�N���[�j���O�����́A4 �T�ȍ~�ōR�̌��o�\�ł���Ƃ���邪�̍� ���傫�����߁A�ی����ł̓E�C���h�E�����Œ� ��3 �����Ƃ��Ă���ꍇ�������B

1�D�X�N���[�j���O����

�����Ƃ��āA�X�N���[�j���O�����ɂ�HIV-1 �̍\���`���̂ЂƂł���p24 �R����HIV-1/2 �R�̂̓������肪�\�ȑ�4 ����L�b�g������ ����Ă���BP24 �R����HIV �R�̂�葁���o �����邽�߁A�E�C���h�E�����R�̌����P�Ƃɔ� �ׂĒZ���Ȃ闘�_������B�ėp����Ă���v�� �f�f�����i�_�C�i�X�N���[��HIV-1/2(R)�j�̓C ���m�N���}�g�O���t�B�[�@�iIC �@�j���̗p���� ����A�������Ԃ�15 ���ƒZ�����A�E�C���h�E ����EIA �@����Ⓑ�߂�6 �T�ȏ�Ƃ����B

2�D�m�F����

�X�N���[�j���O�����ŗz���܂��͕ۗ��̏ꍇ �́A�m�F�����ł���WB �@��RT-PCR �@���� �{����BWB �@�͍R�̂����o���錟���@�ł��� �����ٓx�ɗD��Ă��邽�ߖ{�@�ŗz���̏ꍇ�� �͐f�f���m�肷�邪�A���x���X�N���[�j���O�� ���������Ƃ���A�܂��E�C���h�E����EIA �@�����������Ƃ���_�ł���B����ɑ��� RT-PCR �@�͊��x�E���ٓx���ɂ߂č����E�C ���h�E����2 �T�` 4 �T�ƒZ����HIV-1 �݂̂� �����o�ł��Ȃ��B�����҂̌�����}�������ǂ� �^����Ǘ�̌����ɂ�RT-PCR �@�͓��ɏd �v�ł���BRT-PCR �@�Ō��o����Ȃ��ꍇ�� HIV-2 ��WB �@�����{���A�z���ł����HIV- 2 �����҂Ɛf�f����B

�X�N���[�j���O�����ŗz���̏ꍇ�ɂ�WB �@ �����RT-PCR �@���Ɏ��{���Ă�2010 �N�ɂ��ꂼ��ی��f�Â̎Z�肪�\�ƂȂ��� �i�\2�j�B

3�D�U�z���ɂ���

IC �@�AEIA �@�̋U�z������0.3 �` 1 ���ƕ� ����Ă��邪�A���Ȃł̓X�N���[�j���O������ ���ʂ݂̂ŗz���ƍ��m����ďЉ��銳�҂� �����Όo������B2010 �N�̉��ꌧ�ɂ����� �ی�����H I V �������ʂł͊m�芴������ 0.33 ���ł���A�X�N���[�j���O�����̋U�z���� ��1 ���Ƃ�����z���Ɣ��肳�ꂽ�҂̒��� �^�̊����҂�33 ���݂̂ł���A67 ���͋U�z�� �ł��邱�Ƃ������Ă���B�҂ւ̃X�N���[ �j���O�����̐����ɂ͂��̂��Ƃ��\���z�����邱�Ƃ��K�v�ł���B

4�D�D�w��HIV �����ɂ���

��̂�HIV �������Ă���ꍇ�̕�q������ ��20 �` 30 �����x�ƍ������A���ؑO��HIV �� �������������ꍇ�ɂ́A�K�ȏ��u�ɂ���q ��������1 ���ȉ��ɂ܂Œቺ�����邱�Ƃ��\ �ł���B�����J���Ȃ�HIV �̕�q�����\�h�� ���߂ɔD�w��HIV �����������������Ă��� �i������0915 ��1 ���@2010 �N9 ��15 ���j

�X�N���[�j���O�����ŗz���Ɣ��肳�ꂽ�D�w ���̊m�芴������3 ���ł���A�c��97 ���͋U �z���ƕ���11�j�A�O�q�����D�w�ȊO�̎� �̋U�z���������������ʂƂȂ��Ă���B���� ���Ȃ���A�䂪���ł́A���{���Џ������҂̑� �����D�w���f���@��ɔ�������Ă���A�N�Ԃ� 50 �����x�A�v��642 ���̔D�w��HIV ������ �m�F����A��q�����Ґ��̗v��2010 �N�܂� ��52 ��������Ă���B

������

WHO �ɂ���AIDS ���҂��ЂƂ茩���� �A�����ǂ�HIV �����҂�7 �` 16 �{����Ɛ� �肳��Ă���B�킪���ł͏]����� AIDS/HIV �̔䗦��1 �F 2 �ł��荑�ۓI�ɂ݂� �����炩�ɏ��Ȃ��A�����̊����҂���������� ����Ɨe�Ղɐ��@�����B����𗠕t����f�[ �^�Ƃ��āA���߂̌��J�Ȃ̔�����1�j�i2011 �N 3 ��28 ���` 6 ��26 ���j�ł́u�V�KHIV ������ ���v�͉ߋ�21 �ʂƒቺ���Ă��邪�A�u�V�K AIDS ���ҕ��v�͉ߋ�1 �ʂƁA���i�s�� ��AIDS ���Ґ��������Ƃ����t�]���ۂ������ �Ă���B���̌��ۂ͖{�����܂ޒn���قnj����� ����Ă���B

�{���ł��q�ׂ��悤��HIV �����҂̑命�� �͂Ȃ�炩�̎��o�Ǐ�ň�Ë@�ւ���f���Ă� ��BHIV �����𑁊��ɐf�f���邱�Ƃ͊��҂��~ �����邱�Ƃł���A���Җ{�l�͂��Ƃ��Љ�� �Ƃ��Ă��傫�ȃ����b�g�ł���B��t������� ��@���ʂ��ĐϋɓI�Ɋ����҂̐f�f�����{�� �邱�Ƃ����҂������B

�Q�l����

1�D����22�i2010�j�N�G�C�Y���������N��D�����J����

�G�C�Y�����ψ���ihttp://api-net.jfap.or.jp/status/index.html�j

2. Daar, E.S., et al., Diagnosis of primary HIV-1

infection. Los Angeles County Primary HIV Infection

Recruitment Network. Ann Intern Med, 2001. 134

�i1�j: p. 25-9.

3. Quinn, T.C., Acute primary HIV infection. JAMA,

1997. 278�i1�j: p. 58-62.

4. Kawashima, Y., et al., Adaptation of HIV-1 to human

leukocyte antigen class I. Nature, 2009. 458�i7238�j:

p. 641-5.

5. Gras, L., et al., Viral load levels measured at setpoint

have risen over the last decade of the HIV

epidemic in the Netherlands. PLoS One, 2009. 4

�i10�j: p. e7365.

6. Crum-Cianflone, N., et al., Is HIV becoming more

virulent �H Initial CD4 cell counts among HIV

seroconverters during the course of the HIV

epidemic: 1985-2007. Clin Infect Dis, 2009. 48�i9�j:

p. 1285-92.

7. �����@���DHIV �����ǂɍ���������a�������ǂ̌�

��,�������@2009;98:70-77

8. �����@��,���F�d�Ăȓ��a�������ǂ̑��������ƍœK

���ÂɊւ��錤���D����20 �N�x�����J���Ȋw������

�⏕���G�C�Y�����ƁE�������D����21�N3��

9. �����ȃG�C�Y���j�����ljے��ʒm�@�uHIV �����̎��{�ɂ��āv

����5 �N7 ��13 �����㊴���@��78 ��

10. ������\�ҁF�a�c�T��DHIV �����D�w�Ƃ��̏o����

�̒����E��͂���ѐf�ÁE�x���̐��̐����Ɋւ��鑍

���I�����ǁD����21 �N�x�����J���Ȋw������⏕��

�G�C�Y�����ƁE�nj������D����23 �N3 ��

Q U E S T I O N �I

���̖��ɑ��A�n�K�L�i�{�����Ԃ��j�ł���������������6���i5�⒆3��j�ȏ㐳���������ɁA ���㐶�U����u��0.5�P�ʁA1�J���L�������R�[�h�i84.���̑��j��t�^�������܂��B

���

���̐ݖ�1�` 5�ɑ��āA�����~�ł������������B

- ��1�D2011 �N9 ���̎��_�ł̉��ꌧ��HIV �����Ґ��̓͏o�v����200 �����ł���B

- ��2�D3 �N�ȓ��Ɏ��ÊJ�n���K�v�ȏǗႪ�������Ă���B

- ��3�DHIV �����̓��ӂ͕������ӂ��K�{�ł���B

- ��4�DHIV/AIDS �͊����ǖ@��7 ���ȓ��̑S���`�����ۂ���Ă���B

- ��5�D�X�N���[�j���O�@�̋U�z������5���ł���B

CORRECT ANSWER!�@9�����iVol.47�j�̐���

�����������̂ɂ��l�̂ւ̉e��

�\���ɒ���ʕ��ː��픘�ɂ���

���

���̕��͂�ǂ�ŁA�����~�œ�����B

- ��1 ���ː��̎�ނɂ��l�̂ւ̉e���͑S�ē���ł���B

- ��2 ���˔\�̗ʁi�x�N�����j������A�����픘���ʁi�V�[�x���g�j�𐄒�ł���B

- ��3 100mSv �ȉ��̔픘���ʂł́A�l�̂ւ̉e���͒����ɔ������Ȃ��B�傽��e���͐��N���琔�\�N��ɋN���锭���Ȃǂ̊m���I�e���ł���B

- ��4 10�Έȉ��̏����ɂ�������ː��ɂ��l�̂ւ̉e���͐��l�̖�2 �` 3 �{�ł���B

- ��5 ��ʐl�̗ݐϔ픘���ʂɂ͈�Ô픘�ƐE�Ɣ픘�����Z�����B

�����@1.�~�@2.���@3.���@4.���@5.�~