東北地方太平洋沖地震派遣報告

−沖縄県医師会災害救助医療斑第1陣報告−

名桜大学 出口 宝

3 月11 日14 時46 分に、東北地方三陸沖で マグニチュード9.0 の地震が発生しました。そ して東北地方から関東の太平洋沿岸部は巨大津 波に次々と飲み込まれていき壊滅的な被害を受 けました。東日本大震災の発生です。この未曾 有の災害に対する医療支援を行うべく沖縄県医 師会災害救助医療斑が編成されました。その第 1 陣が岩手県大槌町へ派遣されて第2 陣に任務 を引き継ぎ帰還するまでの経過を報告します。

3 月11 日(金) 15 時を過ぎた頃、名護から 那覇に向かうため車に乗る直前に仙台で大きな 地震があったことを知らされる。その後、次々 と入ってくる情報で岩手、宮城、福島、茨城県 で巨大な津波による大規模災害が発生して多く の人命が失われていることを知る。夜に帰宅後 テレビに写る映像をみて、その災害の規模の大 きさと広域性、そして三陸地方独特の地形から 16 年前の阪神・淡路大震災をはるかに上回る大 規模災害であり、その時とは比較にならないほ ど多くの災害救助医療が必要になると確信する。

3 月12 日(土) 朝、8 時になるのを待って 玉城信光副会長の携帯電話に連絡を入れ、フェ ーズ2 の災害救助医療の必要性と県医師会とし てオール沖縄で動けないかとの相談をする。9 時前に折り返しの電話があり、14 時に県医師 会館にて「東北地震に関する救急関係者会議」 を招集するとの連絡が入る。

○14時00分 玉城副会長を議長に沖縄県福祉 保健部宮里達也統括監、琉球大学医学部救急 部の久木田一朗教授をはじめ県内8 機関から関 係者が集まりフェーズ2 の災害救助医療斑を派遣する方向で協議に入る。ただ、この時点では 14 日に予定されている県医師会理事会におい て承認を得た後の15 日に第2 回目の会議をも って詳細を決めることとなる。

3 月13 日(日) 災害発生から3 日目の朝を むかえる。もっと迅速に動く必要があると考 え、いくつかのシナリオプランニングをつくる。 被災地での医療支援には機能が残った医療機関 などへの応援と、医療支援が入っていない被災 地に入り活動する方法が想定される。後者の場 合は被災地への到達手段からスタッフの食住、 そして必要医薬品など装備して全てを自己完結 でおこなう完全完結型のチームを編成すること が必要となる。さらに拠点診療型と巡回診療型 が想定される。この時点で集めた被災状況、被 災地における医療支援の状況、地理的特徴など の情報からいくつかのシナリオを検討する。そ して、阪神・淡路大震災での医療支援の経験を 参考に考えた結果、今回は完全完結型で被災地 に入り救護所や仮設診療所などの拠点を開設す るのが有効と判断。さらに出来るならば巡回診 療もできる態勢が必要と考える。また、遠方で ある岩手県三陸地方の被災地でも出動できるよ うに必要な情報収集を開始する。

3 月14 日(月) 朝になるのをまって久木田 教授に電話を入れて相談、久木田教授からも早 期に動く必要性があるのではとのこと。玉城副 会長に連絡、12 時30 分に県医師会館に集合す ることとなる。

○ 8 時30 分 被災地に入るための必要な車両 を早めにおさえておく必要があると考え、スタッドレスタイヤを装着した4 輪駆動車を東京で 2 台確保するために白石グループの白石武之氏 に電話で依頼し快諾を得る。しかし、この時点 では予約できるレンタカー(以下、車両)もな く、ガソリンは10 リットルしか給油できない 現状を知る。さらに同氏からガソリン確保に関 しても東京で入手できるように手配するとの連 絡を受ける。その後、下地幹郎衆議院議員から 電話がありガソリン確保について検討中との連 絡を受ける。

○ 12 時30 分 宮城会長、玉城副会長、久木田 教授、近藤先生、富田先先生、比屋根先生、小 生が県医師会館に集まり打合せを開催。協議の 結果、翌15 日より災害救助医療班第1 陣を派 遣することが決定。そして、出口宝(名桜大 学)、近藤豊(琉球大学)、富田秀司(健康科学 財団)の3 名の医師、幸喜美代子(琉球大学)、 知名智子(琉球大学)の2 名の看護師、源河崇 (琉球大学)の1 名の事務担当からなる総勢6 名の第1 陣が編成される。

○完全完結型のチームを編成して自力で被災地 に入って拠点を確保し活動すること、第2 陣が 入ってくるための手段を確立することなどのミ ッションが固まる。第1 陣が被災地へ入るルー トは必要物資とともに空路で羽田空港へ、物資 を車両に積み込み陸路東北自動車道で北上する ことに決まる。しかし、まだ車両とガソリン確 保については確約がとれず。

○ 14 時00 分 各々分担して準備に入る。玉城 副会長は持参する医薬品の調達。久木田教授、 近藤先生は琉大に戻り準備。県医師会事務局は 一丸となって航空券の手配、物品調達(食料、 日用品、寝袋、ガソリン携帯缶など)、そして 県警へ緊急車両通行証の発行申請などの準備に 奔走。

○車両確保の連絡入る。オデッセイ4WD スタ ッドレスタイヤ装着2 台を羽田空港で引き渡し 予定が決定。

○まだ東京でのガソリン確保が難航しており、 東京サイドとは別のルートへ依頼して関西から 羽田まで陸送する方法の検討を開始。

○県医師会事務局から日本医師会に災害救助医 療斑の派遣予定を連絡。

○日本医師会石井正三常任理事から電話があり 派遣先についての調整を行う。そこで、完全完 結型であるならば岩手県に向かってほしいとの 要請あり。この時点で行き先は岩手県と決定。

○日本医師会とガソリン確保について交渉。日本 医師会のご尽力で車両が満タンで受け取れること となる。これで盛岡までの燃料が確保される。

○宮里達也統括監から沖縄県東京事務所にガソ リン確保について協力依頼。購入が不可能なた めに公用車から抜いて20 を携帯缶に入れて もらえることとなる。これで岩手県の太平洋岸 の被災地に入るまでの燃料が確保される。

○岩手県医師会から電話があり、16 日の朝に 岩手県医師会と岩手医科大学対策本部で被災地 の最新情報を受けてから目的地を調整する予定 となる。

○下地事務所からガソリンが確保出来たとの連 絡入る。これで現地での移動や帰還するための 燃料が確保される。

○ 19 時00 分 関係者と県医師会事務局総出で 荷造り作業開始。出来る限り医薬品と燃料を積 み込みたいために緻密な計算の元に飲料と食料 を必要最低限にしぼる。

○ 22 時00 分 ダンボール箱30 個からなる荷 造り完了。

3 月15 日(火) 出発の朝となる。

○ 12 時00 分 第1 陣メンバーと関係者集合。

○ 12 時30 分 出発式(Fig.1)。

Fig.1 県医師会館での出発式。

○ 13 時00 分 医師会館出発。

○ 14 時04 分 県医師会事務局から連絡が入り、 手配してあった車両の1 台が返却遅れのため空 港に用意できないとの連絡入る。対応策は羽田 到着後の連絡待ちとなる。

○ 14 時25 分 JAL910 便にて羽田空港へ向 かう。

○ 16 時40 分 羽田到着。県医師会事務局から の連絡で車両は当初の予定を変更して、1 台は 20 時に沖縄県東京事務所で引き渡し予定となる。 下地事務所から2 名の迎えがあり、ガソリン携 帯缶10 缶を預ける。また1 台の車両が予定変 更になったため、積みきれない荷物とガソリン 満タンの携帯缶を20 時までに沖縄県東京事務 所に届けてもらうこととなる。

○ 18 時34 分 沖縄県東京事務所に到着。やっ と予定された2 台の車両がそろい荷物を積み込 むが、荷物の量の関係からガソリンの携帯は1 台につき3 缶(60L)に断念。ここで「沖縄県 医師会・医療救護班」の表示を車両に張り付け 「緊急車両通行証」を表示して準備完了。

○ 20 時19 分 東京事務所を出発、岩手県盛岡 市を目指す(Fig.2)。

Fig.2 沖縄県東京事務所の方々に見送られる。

○緊急車両通行証にて真っ暗な東北自動車道を 北上、途中4 ヶ所のSA で幸運にも給油するこ とができる。路面は地震の影響で段差や亀裂が あり、さらに夜半には降雪となり明け方には路 面がシャーベット状となり思うようにスピード を出すことが出来ない。

3 月16 日(水) 夜も明けるころ、東京から 約550km を走破して岩手県に入る(Fig.3)

Fig.3 明け方に岩手県に入る。

○ 8 時00 分 岩手県医師会館到着。石川育成 医師会長、岩動孝副会長や事務局の方々と打ち 合わせをする。「細く長い支援」を要望される。 同日到着した20 数名からなる昭和大学のチー ムとともに岩手医科大学対策本部での調整に向 かう。

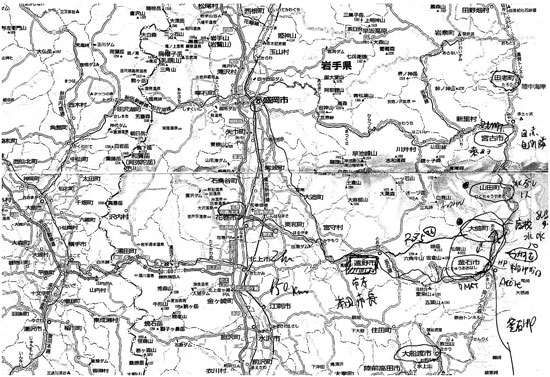

○ 9 時10 分 岩手医科大学対策本部に到着。 さっそく岩手県内の被災地についてのレクチャ ーを受ける。対策本部長である小林誠一郎岩手 医科大学附属病院長と協議の結果、沖縄県医師 会は単独で大槌町へ入り活動することが了承さ れる(Fig.4)。昭和大学は宮古病院へ向かうこ ととなる。小林院長から大槌町入りに際して本 田敏秋遠野市長の協力を得られるように手配を して頂く。

○ 11 時00 分 昭和大学の方々とお互いの協力 と健闘を誓い合い、岩手医科大学を出発し遠野市へ向かう。途中、給油と休憩を入れる。

Fig.4 岩手医科大学でのレクチャーで配布された地図とその時のメモ。これをもとに遠野市経由で大槌町を目指す。

○ 14 時00 分 遠野市災害対策本部到着。本田 市長、山尾幸司郎健康福祉部長から大槌町の対 策本部に連絡を入れて頂き、行き方についての 注意を受ける(Fig.5)。

Fig.5 本田市長の見送りを受けて遠野市災害対策本部を後に大槌町へむかう。

○ 14 時20 分 遠野市を出発。35 号線の途中 まで遠野市が先導車を出して下さる。山越えの 道では吹雪と積雪となる(Fig.6)。

Fig.6 吹雪と積雪のなかでの山越となる。

○ 16 時05 分 生きた心地のしない山越えが終 わり、やっと太平洋沿岸の鵜住居町へ出る。辺 りには津波の爪痕が広がる(Fig.7)。

Fig.7 鵜住居町に出る。

○ 17 時00 分 吹雪く中、城山公園内の大槌町 中央公民館にある災害対策本部に到着。隣接す る避難所となっている城山体育館内トレーニン グルームに仮設診療所を設置することとなる (Fig.8)。

Fig.8 大槌町の被災後の航空写真(国土地理院)。高台以外は全て津波で壊滅。

a.城山公園と中央公民館・城山体育館, b. 大槌高校,

c.弓道場(この3 カ所が大規模な避難所となる)。

d.県立大槌病院, e.大槌小学校(病院と小学校は町全体とともに壊滅)

○ 18 時10 分 作業開始。この部屋は高齢や認知症などで介助が必要な独居の方々の避難所で もあるため、部屋の3 分の1 を畳んだ卓球台で 仕切る(Fig.9)。

Fig.9 仮設診療所の設置開始。

○ 20 時00 分 設置完了。保健師さんと消防救 急隊と打ち合わせ。診療所は9 時〜 17 時診療と なる。ただし時間外と往診にも対応することと する。また、町の救急車が1 台しかないために、 救急車の要請に対しては我々が救急隊員に同行 して現場に行き、遠くの救急病院に搬送する必 要性があるか否かの判断をすることとなる。

○ 21 時07 分 隣の安渡地区の避難所から下 痢、嘔吐者が数名発生し日中に巡回診療を受け たものの状態が悪化したため往診の依頼あり。 役場職員の車両で出動し治療に当たる。帰還す る途中、降雪のなか城山体育館に上がる山道で 車両が雪にスタックして危うく遭難。通りかか った4 輪駆動車に救出されるというアクシデン ト発生。そのころ仮設診療所では保健師さん1 名が過労のために倒れる。保健師さんらも被災 されてこの避難所で寝泊まりしながら職務に就 いておられることを知る。出発してから34 時 間が経過、県医師会事務局の方々の心のこもっ た夕食(パン)を有り難くいただき各々寝袋へ 入る(Fig.10)。

Fig.10 仮設診療所で寝袋に入り就寝。

3 月17 日(木) 雪化粧の朝をむかえる。気温は氷点下。

○ 6 時00 分 自然に全員起床。体育館のある 城山公園から被災した町を見下ろして愕然とする(Fig.11)

Fig.11 城山公園から見た町の中心部近辺。

○ 8 時30 分 9 時の開始を待たずに診療開始。 トレーニングルーム入り口の廊下に多くの方々が列ばれる(Fig.12)。保健師さんと診療につ いて協議、患者数が全く未知のためにまずは1日処方、血圧は160/or/110 以上を投薬対象、 緑内障は診療所に来て頂き点眼することとして診療開始。ほとんどの方が被災前に服用されていた薬を流されたとのことで受診(Fig.13)。

Fig.12 診察の順番を待つ方々。

Fig.13 診療の様子。

避難所の食事状況を調べたところ1 日2 食で全 600Kcal 位と判明。多くの患者さんは被災前よ りも血圧は改善しており、インシュリン10U を 自己注射されていた方もインシュリンがなくて も血糖値が300 前後。疾患別には高血圧、糖尿 病、不眠、不安神経症、消化器疾患そして緑内 障など。肋骨骨折にはシーツを割いて代用 (Fig.14)。

Fig.14 避難時に受傷された方。

○ 17 時46 分 潰瘍性大腸炎の方が津波にて内 服薬を流失、粘血便、腹痛、発熱などの症状が 悪化したために自衛隊車両にて岩手医科大学へ 搬送(Fig.15)。夜、避難所の夕食に紙コップ 半分ずつの暖かいみそ汁が配られるのを見て、 我々も現地入り初の暖かいもの(カップヌード ル)を食べる。

Fig.15 吹雪くなか自衛隊の車両で盛岡へ搬送。

3 月18 日(金) 雪がちらつく朝をむかえる。 気温は氷点下。大槌町から釜石に通ずる幹線道 路が開通。さらに城山公園から町へ降りる道が 開通。急に多くの支援物資が中央公民館に届く ようになる。避難所の方々へ歯磨きセットが届 く。水も1 人当たり2 本以上配られるようにな る(Fig.16)。

Fig.16 避難所に次々と運び込まれた救援物資。

○ 8 時30 分 診療開始。岩手県からの医薬品 の支給もあり、3 日処方とする。日中に喘息重 責発作の方1 名を県立釜石病院へ救急搬送。

○ 14 時27 分 県医師会事務局と連絡を取るた めに釜石市に行く。携帯電話が繋がり第2 陣派 遣の予定を知る。不足薬品を伝える。その後、 釜石市保健所に行き大槌町の状況を報告、カル テ用紙をコピー印刷させて頂く。

○ 22 時10 分 救急要請があり救急隊員に同行 して出動。夜の被災地は真っ暗の中、至る所に 瓦礫が散在しており通行が困難。なんとか現場 に到着する。患者さんは大事なく我々も無事帰 還(Fig.17)。夜になって津波の被害はなかっ たものの孤立してしまった金沢地区から何十通 もの封書が届く。中には震災前に服用していた 薬の説明書きやメモ。明日これらを持って往診 することとなり個別の薬の調整を行う。この時 点で、大槌町には避難所数が大小42 ヶ所あり 避難者数は6,173 名。各避難所間と仮設診療所 間の送迎巡回バスを出せないかを保健師さんと 検討。

Fig.17 暗闇のなか救急要請のあった避難所へ向かう。

3 月19 日(土) 雪も溶けて晴れた朝をむか える。町の中心道路の瓦礫の撤去も進む。携帯 電話の電波を求めて町に降りる。津波と火災の 威力を目の当たりにする(Fig.18,19)

Fig.18 壊滅した県立大槌病院。閉鎖となる。

Fig.19 土砂や瓦礫が撤去された大槌町のメインストリート。

○ 8 時30 分 診療開始。

○ 9 時00 分 前夜に依頼のあった金沢地区へ 往診部隊が出発。

○ 10 時05 分 救急要請があり小槌地区の避難 所へ出動。肺炎、肋骨骨折、サブイレウス、下 腿骨折の治療に当たる。帰りに、被災されてヘ リで救助された後に弓道場の避難所で診療され ている地元の開業医植田先生を訪ねる。我々が 感謝され励ましを頂く。

○ 21 時00 分 金沢地区への往診部隊が帰還。 大歓迎を受けたとのこと。さまざまな問題点も 浮き彫りになり、保健師さんらと対応策を検討。

3 月20 日(日) 携帯電話が城山公園の周囲 で使えるようになる。始めての炊出しがやって くる。

○ 8 時30 分 診療開始。いくつかの往診依頼に出動。

○ 20 時30 分 第2 陣が花巻空港から大量の物 資とともに島尻あい子参議院議員をとおして手配して頂いた自衛隊のトラックで到着(Fig20)。 保健師さんや救急隊に引き継ぎの報告。保健師 さん全員と集合写真となる(Fig21)

Fig.20 第2 陣が到着。

Fig.21 保健師さんたちと。

3 月21 日(月) 寒さが緩んだ朝をむかえる。

○ 8 時30 分 診療開始。午前中に第2 陣への 引き継ぎを行う。

○ 13 時30 分 保健師さんらに見送られて第1 陣は現地を後に花巻へむけて出発。20 日までの 診療数はのべ429 名(内往診が90 名)となる。

3 月22 日(火) 第1 陣全員無事に任務を終 了し沖縄へ帰還。

出発式では第1 陣を代表して「我々を送り出 して下さる方々の代表として出来る限りのこと をしてきたい」との挨拶をさせて頂きました。 ご支援いただき送り出して下さった会員の皆様 と事務局の皆様に御礼を申し上げます。大槌町 での医療支援活動は第2 陣へと襷がわたりまし た。そして、被災地の医療が復興し始めるまで はこの襷を次々とつなぎながら派遣を続けるこ とが求められていると思います。被災地の方々 に一刻も早く普段の生活が戻ることを願うとと もに、今後とも沖縄県医師会あげてのご支援を 頂きますようお願い申し上げます。

平成23 年3 月31 日記