第32回 産業保健活動推進全国会議

理事 金城 忠雄

平成23 年1 月27 日(木)、日医会館におい て標記会議に出席したので報告する。

(主催:厚生労働省 日本医師会 労働者健康福祉機構 産業医学振興財団)

挨 拶

冒頭、挨拶に立った原中勝征会長(代読) は、地域産業保健センター事業について「昨年 4 月の実施体制の大幅な変更により多くの課題 があるなか、37 の都道府県医師会、10 の産業 保健推進センターにお引き受けいただいた」と 述べ、関係者の尽力に謝意を示した。

また、昨年4 月に行われた行政刷新会議の事 業仕分けによって、推進センターには集約化と 財政支援削減という評価結果が下され、6 ヵ所 を廃止するとの閣議決定がなされたことに触 れ、廃止撤回を要望し続けるとし、特に地域産 業保健センター事業の実施に当たっては、「都 道府県医師会に大変大きな負担をお願いしてい ることも承知している。日医としては、平成24 年以降も必要な予算を確保できるよう厚生労働 省に要請するなど、環境整備に努めるので、是 非ともご理解を賜りたい」と強調した。

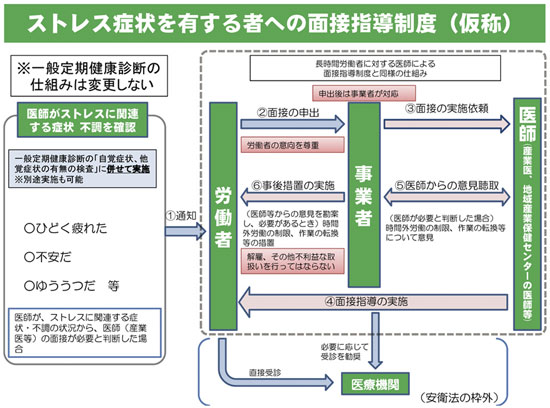

続いて、小宮山洋子厚生労働副大臣(代読) は、昨年6 月に閣議決定された「新成長戦略」 や、12 月の労働政策審議会の建議、労働安全 衛生法の改正を含めた職場のメンタルヘルス対 策等に取り組んでいることを報告。産業保健事 業について「昨年、事業仕分けにおいて効率化 等で厳しい指摘があったが、産業保健事業その ものの必要性、重要性については理解いただけ たものと考えており、地域における産業保健活 動への国の支援を後退させることは考えていな い」との姿勢を示した。安心して働き心豊かに 暮らせるよう、100 %メンタルヘルス相談が受 けられること。産業保健関連対策に努力してい ると挨拶した。

挨拶の後、地域産業保健活動の報告がなされた。

報 告

1.地域産業保健センター事業について都道府県医師会が受託した例として

「運営する立場から」

大阪府医師会藤森次勝理事

大阪府は、1 億2,394 万5,000 円で受託し、 各労働基準監督署内13 か所の地区センターで 事業を行うことになった。

受託による各部署の問題点とメリット等につい てまとめ。

「協力・実施する立場から」

大阪府天満地域産業保健センター・大阪市北区医師会 本出 肇副会長

健康相談の困難例として、本来大阪支社で 労働者数300 名以上あったが、部門別の子会 社化を図り、50 名以下の小事業場集団となり 安全衛生担当が非専門分野の掛け持ちとなっ ている。

長時間労働の相談に対して、個人情報に関わ るし、専任者がいない。健診結果管理や就業時 間管理の人事等については、東京本社が一括管 理していて大阪の現場では把握できていない。

常勤労働者の実態は何とかつかめるが、契約 社員の実態が分からない。

メンタルヘルス講習会も開き対策を行っても メンタルヘルス不調者は一向に減らない。過重 労働・メンタルヘルス相談は、時間と手間がか かるが時間外手当がほとんど出ないなどの悩み がある。

メンタルヘルス相談処理に困った症例をあげ ると、

- ・職場不適応ではあるが、離職すれば再就職 できる可能性が低く、本人は、ぎりぎりま で我慢をする。さらに家族のフォローがな く八方塞である。

- ・単身独居者が増え、自宅での状況がつかめ ず、また精神科受診勧告をしようにも家族 のサポートを期待できない。

- ・新しいタイプのうつ病(周囲が巻き込まれ 職場全体が荒れる)に対する職場対応が分 からない。

事業場における安全衛生部門専門家がいな い。そのうえ衛生管理のアウトソーシング化で 同じ職場で同じ職種内容であっても、正規職員 と非正規職員間の階層格差がある。

不安定な雇用・保障と先鋭化する成果主義で 職場環境が不安定になり、新しい視点を持つ労 働行政が必要である。

2.産業保健推進センターが受託した例として

「栃木県地域産業保健センター事業」について武藤孝司 産業保健推進センター長

栃木労働局が公募したが応募者がいなく、栃 木県推進センターが引き受けることになった。

厚生労働省から栃木労働局へ指示があり、栃 木労働局が、労働者福祉機構と委託契約する ことになり、労働者福祉機構が受託者となり栃 木産業保健推進センターが事業実施者となる。

労働者健康福祉機構の視点から見た地域産業保健センターの問題点

(10 府県における事業活動を 踏まえて)

- 1)本事業を実施する上で協力 が必須である郡市医師会の 役割、責務等が制度上明ら かにされていないこと等か ら、郡市医師会の協力を得 ることに支障を生じたケー スがあった。

- 2)従前の事業においては、謝 金、旅費交通費、事務所賃 借料等の統一的な運用基準 が委託元の国から示されて いないので、同一県内においても受託先の 郡市医師会ごとに異なる運用されていたの で10 府県内の統一的な運用基準の調整に 相当な時間を費やすことになった。

- 3)毎年度実施が見込まれる事業であるにもか かわらず、毎年企画競争の公募方式で委託 先が選定されるため、委託先の変更に伴う 事業実施のノウハウの蓄積ができず、効果 的な事業の実施に支障を生じる。

- 4)利用実績は、都道府県労働局や労働基準監 督署による小規模事業場への啓発指導に左 右されるので、積極的な啓発指導が期待さ れる。

以上、産業保健活動に対する国の支援や医師 会の役割などについて説明された。

午後は、「説明報告」と「協議」が行われた。

まず、鈴木幸雄厚生労働省労働基準局安全衛 生部労働衛生課長が、「今後の産業保健活動に 対する国の支援について」と題して講演した。

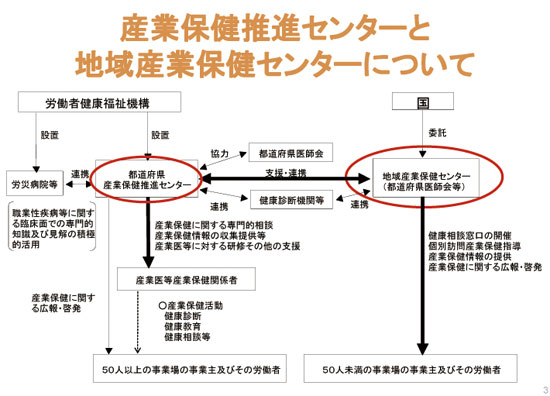

同課長は、産業保健推進センターと地域産業 保健センターの産業保健事業の現状と役割を説 明し、今度の事業仕分けにより急激な改革にな り、またそのフォローが不十分であったことを 詫びた。

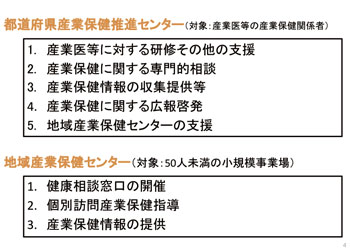

産業保健推進センターと地域産業保健センタ ーの役割は下記の通りである。

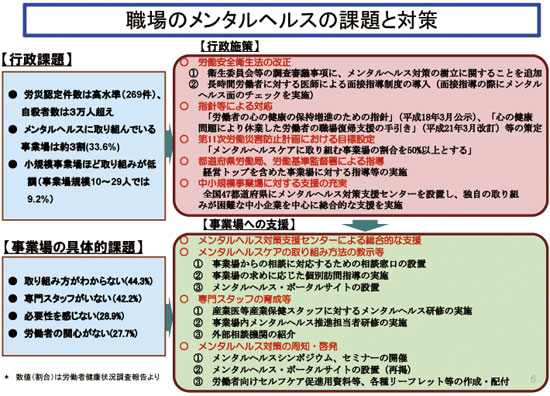

行政刷新会議における事業仕分けの基本的な 考え方は、事業の必要性、有効性、効率性や類 似の事業等の見直しであるが必要性より効率性 が重要視された。

産業保健推進センターは、平成25 年までに 現在の47 か所を3 分の1 程度に順次集約化の予 定であり平成23 年度は6 県で廃止される。廃 止県であっても、これまでと同様に、医師会、 労使団体、労働局との関係を緊密にし、駐在員 を配置し産業保健支援サービスが低下しないよ う配慮し運営する。

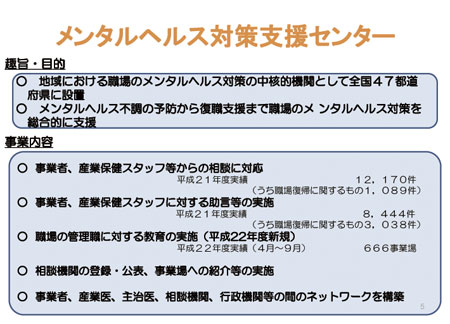

「メンタルヘルス対策支援センター」を全国 47 都道府県に設置する。都道府県医師会の協力 を得て、産業保健推進センター廃止後もこれま でと同様の活動水準が維持できるよう支援する。

メンタルヘルス対策支援センターの要員につ いては、予算の増額に伴い、医師等の専門家の 稼動日数が増え、人員を配置することになる。

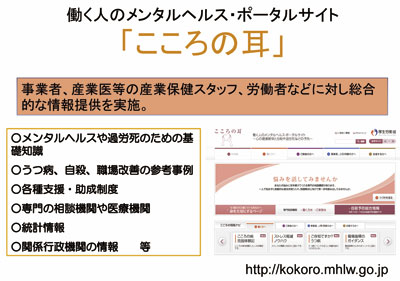

全国の自殺者が3 万人以上にもなり、厚生労働省としてはこの事態を深刻に受け止めていて、 過重労働問題やメンタルヘルス対策としてイン ターネット上で「こころの耳」を設定している。

産業保健推進センター事業の見直しとして は、予防医学、産業保健と関連する専門的・実 践的な研修・助言等の業務に重点化・効率化を 求める。

組織の集約化として平成25 年度までに、47 センターを3 分の1 に集約化し財政の削減を図 る計画となっている。

一方、地域産業保健センター事業の見直しに ついては、「実施主体はすべて都道府県医師会 にお願いしたい」、事業概要としては、産業医 の選任義務のない50 人未満の事業場の事業主 及び労働者に対して、労働者の健康管理等の産 業保健サービスを実施すると したうえで、平成23 年度の地 域産業保健事業において対応 可能な業務を次のように明示 した。

「健診後の保健指導」「メン タル不調者の指導・相談」「長 時間労働者の面接指導」など の個別相談を中心に、実態に 即した弾力的な事業の実施を 要請する。

「委託事業事務処理マニュ アル」の廃止などの改善を図 ったことを強調し、委託費の活用を求めた。

今後の産業保健は、メンタルヘルス対策を重 要視すべきである。

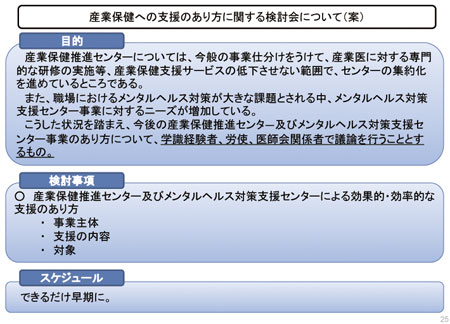

今後の産業保健活動に対する国の支援につい て下記表のように学識経験者・労使・医師会の 現場の先生方と論議していくとした。

続いて、今村聡日医常任理事が、「医師会に おける産業保健活動について」と題して講演 した。

会長諮問「地域産業保健センターと産業保健 推進センター並びにメンタルヘルス対策支援セ ンターの再構築と医師会の関わり方」に対し て、平成23 年1 月24 日、日医会長あてに、「産 業保健委員会中間答申」を提出した。

近年の労働に関係する政策の急激な変化を踏 まえ、日医がこれまで、構築・支援してきた認 定産業医制度、産業医学研修、地産保センター 事業等の産業保健サービスに関する現状と課題 を整理し、日医としての産業保健に関する基本 的考えを述べた。

「地域産業保健センター事業」

平成22 年度、都道府県単位で企画競争に応 募する方式に変更になり、都道府県医師会に負 担をかけることとなったが、「委託契約事務処 理マニュアル」が廃止されることで、弾力的に 実施が可能となった。

都道府県医師会と郡市区医師会は、相互に協 力し、日本医師会は「地域産業保健センターマ ニュアル」を作成、平成23 年度以降も、積極 的に担当することが望ましい。

「都道府県産業保健推進センター」

都道府県ごとに産業医の活動を支援する機能 を維持・発展させ、日本医師会は、産業保健推 進センター縮減の方針に反対である。

「メンタルヘルス対策支援センター」

単年度事業では、中長期的に発展的な企画を 立てることが出来ない。

都道府県医師会は、地域産業保健センター事 業に加えてメンタルヘルス対策支援センターに ついても一体的に推進することが望ましい。

すべての労働者に対する産業保健活動の提供

平成22 年11 月30 日現在、産業医養成人数 は8 万1,061 人なり、30 人以上の事業場の全て において産業医が選任することができる規模と なった。

認定産業医の研修機会の確保と、産業医が活 躍できる場所を確保する。

生涯研修を受講して資格を更新する者の割合 を増やすよう務める。

郡市区医師会は、すべての事業場が産業医を 選任するよう労働基準監督署と連携を密にする ことを提案する。

日本医師会の当面の対応

- (1)6 県の産業保健推進センター廃止に反対する。

- (2)メンタルヘルス対策支援センター人員増等要望する。

- (3)地域産業保健センター事業の弾力的な運用と予算の増額を強く要望する。

「平成24 年度以降の事業のあり方について」

日医産業保健委員会は、厚生労働省と連携し て現場の先生方を主要メンバーとした産業保健 に関するビジョンの取りまとめを行い、産業保 健活動へのさらなる協力を求めた。

<コメント>

今度の全国会議の印象は、事業仕分けの対象 になった産業保健推進センター縮減に反対し、 地域産業保健センター事業の重要性を強調した 点である。

日本の労働者の約6 割は、産業医の選任義務 のない従業員50 人未満の小規模事業所で就業 している。労働者の「生命と健康を守る」のが 医師会のつとめであり、地域産業保健センター 事業の改善を強力に対策を練っている。

京都府医師会代表が述べられたようにボラン ティアとしてでも、労働者の健康管理に是非参 加したいと思う。

日本医師会は、小規模事業所の保健活動の推 進を国に呼びかけ、都道府県医師会は、地域産 業保健センター事業を積極的に受託して運営し てきた。

日本全国の年間自殺者が3 万人をこえ、国は 新たな事業として全国47 都道府県にメンタル ヘルス対策支援センターを設置し真剣に取り組 む姿勢が見えた。

厚生労働省が、産業保健への支援のあり方に 関して検討会を開催する時には、学識経験者と 現場の医師を直接議論に加える予定だという。 沖縄に参加要請の折には、田名毅先生が是非参 加したいとの要望があった。

沖縄からは、沖縄産業保健推進センター長の 比嘉国郎先生と那覇地区医師会の田名毅先生が 参加した。