未成年者飲酒防止強調月間に因んで

糸満晴明病院 稲冨 仁

未成年者飲酒禁止法

未成年者飲酒禁止法が大正11 年3 月30 日法 律20 号として制定されて約90 年になります。 アルコールはストレス解消やコミュニケーショ ンの潤滑剤として多くの国民に親しまれていま す。その一方、過度に摂取すると、アルコール 依存症をはじめ60 種類以上の病気やケガの原 因になる可能性があるといわれています。この 法律を知らない日本人はいないはずですが、成 人するまで飲酒経験がない人を探すほうが難し いのが現実です。

平成8 年度未成年者の飲酒行動に関する全国 調査では、月に1 〜 2 回以上の頻度で飲酒する 者の割合は、中学3 年生男子で25.4 %、女子 17.2 %、高校3 年生男子51.5 %、女子35.9 % と、未成年者の飲酒が日常化しており、将来の わが国における飲酒問題の拡大につながること が危惧されます。未成年者の飲酒問題は、喫煙 とならんで青少年の非行の温床になるという懸 念などを背景に、その取締りを強化するべく、 平成11 年から相次いで改正され、未成年者飲 酒防止強化月間が設けられました。4 月には歓 迎会など飲酒の機会が多い時期であり、未成年 のイッキのみによる急性アルコール中毒による 死亡事故やアルコールハラスメントの問題など への注意喚起も重要です。

我が国の飲酒状況

世界的での一人当たりのアルコール年間消費 量は1980 年頃の6L 弱をピークに減少傾向に あり、5L 前後で落ち着いています。日本では 1990 年代末からやっと減少し始めて、米国並 みの7L 強になったようです。しかし、国民の 約半数はアルコール代謝能力が低く、米国と比 較し体格も小さい日本人にとっては多すぎると 言えます。

平成17 年国民健康・栄養調査によると働き 盛りの40 代と50 代の男性の約半分に飲酒習慣 がある報告されています。また、国立久里浜ア ルコール症センターによる調査では男性の 12 %、女性の3 %が大量飲酒、男性の5.1 %、 女性の1.3 %が依存症の疑いがあると報告され ています。国内のアルコール依存症者は推定約 80 万人ですが、精神科を受診される人は2 万人 程度しかおらず、殆どの患者さんは一般科を受 診されます。また大量飲酒者(一日アルコール 60g 以上)は依存症者の5 倍〜 10 倍と言われ ています。最近の傾向としては、30 歳代の女 性と定年退職後の男性患者さんの増加が目立っ てきています。すでに団塊世代の退職が進んで きており、今後さらにアルコール関連問題が増 える可能性があります。

WHO は2004 年にアルコール関連問題が原 因で死亡した人は世界で250 万人(その内32 万人は15 歳〜 29 歳)と報告し、平成22 年5 月に「アルコールの有害な使用を軽減するため の世界戦略」が提言されました。

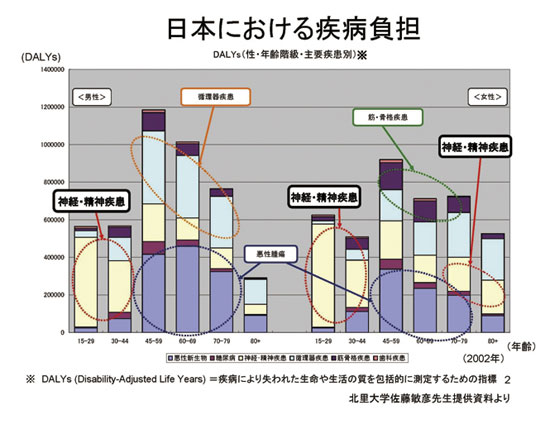

アルコール問題だけではなく、欧米において 精神疾患は、がん、循環器疾患とならんで3 大 疾患に位置づけられています。精神疾患の生涯 有病率の調査によると、米国で46.4 %、日本 で24.2 %。また、YLDs(Years Lived with Disability :ある疾患にかかり、疾患を抱えて 生きる年数、15 〜 44 歳、WHO2000)でみる と1 位単極性うつ病16.4 %、2 位アルコール症 5.5 %、3 位統合失調症4.9 %、5 位双極性感情障害4 . 7 %と上位を占め、障害調整生命年 DALYs(Disability Adjusted Life Years : YLD +早期死亡、厚労省1993)でみても2 位 うつ病9.8 %、8 位自殺3.2 %、9 位統合失調症 2.5 %と精神疾患が上位に入っています。

沖縄県のアルコール関連問題

沖縄県は泡盛が有名なことより、酒好きで強 い人ばかりとの評判を良く耳にします。年間ア ルコール消費量は全国15 位でも人口分布など からみると、成人男性の飲酒量はトップクラス と推測されます。米軍基地や尖閣諸島の問題で も注目されていますが、綺麗な海や青空や人柄 の穏やかさなどのイメージのほうが強いよう で、多くの観光客が癒しを求めに来ています。 しかしながら、沖縄県は肥満・失業率・離婚 率・自殺率・飲酒運転・未成年の飲酒補導など 全国でトップクラスという、癒しの島には好ま しくない記録が続いています。上記のいずれも 飲酒が原因となり得るものです。

当院では昭和63 年よりアルコール専門病棟 (現在40 床)での治療を行っていますが、全国 の傾向よりも30 歳代の患者さんが多いようで あり、沖縄県における習慣飲酒年齢の開始が早 い結果と言えるかもしれません。実際殆どの患 者さんが未成年より飲酒をしています。若い女 性患者さんも増えていますが、肝臓障害が重い 傾向があります。60 歳以上の高齢者も増加傾 向にありますが、定年退職後に生甲斐を見出せ ずに飲酒量が増えて問題化したケースが目立っ ています。

「自殺」との関連

我が国の自殺者数は、平成10 年より3 万人 を越えた高い水準が続いており、欧米先進国と 比較すると世界1 の自殺率です。世代別では、 将来ある子どもの自殺や20 代・30 代中心のイ ンターネット自殺が問題とされています。中高 年男性が自殺者急増の主要因です。高齢者は従 来自殺死亡率が高く、高齢化・核家族化が進行するにつれ、健康問題に加え老々介護による介 護・看病疲れが課題となります。

自殺は、失業、倒産、多重債務、長時間労働 等の社会的要因を含む様々な要因と個人の性格 傾向、家族状況、死生観などが複雑に関係して います。このため、自殺を予防するためには、 社会的要因に対する働きかけとともに、心の健 康問題について、個人に対する働きかけと社会 に対する働きかけの両面から総合的に取り組む ことが必要です。

心の健康問題としては、治療法が確立したう つ病対策が最初に広げられてきました。しか し、中年男性・失業・倒産・多重債務性格傾 向・家族の不和など自殺に関連の深いキーワー ドはアルコール依存症に深く関連するものばか りです。また依存症はうつ病との合併も多くみ られ、慢性自殺と言われるように病気の特徴と して自殺に至るケースも少なくありません。

おわりに

アルコール依存症は進行性の病気ですが、ま だまだ偏見をもたれることが多いようです。医 療現場(一般科だけではなく精神科でも)にお いても周囲を巻き込むという特徴から対応に苦 労することが多く、敬遠されることも少なくあ りません。平成22 年の診療報酬改定より重度 アルコール依存症入院医療管理加算が算定出来 るようになりました。うつ病対策や禁煙対策に 続きアルコール依存症対策が動き始めてきたよ うです。

アルコール依存症を含む精神疾患は限られた 人が罹患する疾患ではなく、国民誰もが一生の 間に遭遇する可能性がある疾患であり、早期介 入、危機介入、アウトリーチ等の手法を使っ て、早期介入・早期治療の枠組みを地域に張り 巡らせる必要があります。また、残念ながらア ルコール依存症は専門医療機関で治療をしても 長期断酒率は約20 %という報告が多いことか らも、未成年の飲酒対策が重要課題であるとい えます。