第2回沖縄県医師会県民健康フォーラム 〜がん医療の今〜

理事 玉井 修

平成23 年2 月5 日(土曜日)午後1 時半か らパシフィックホテル沖縄において第2 回沖縄 県医師会県民健康フォーラムが開催されまし た。会場は約250 名の参加者でほぼ一杯となり ました。今回の県民健康フォーラムでは新しい 試みを致しました。会場に入場するときに事前 アンケートに答えて頂き、その集計結果をフォ ーラムの中で発表し、講演者とディスカッショ ンをしようというものです。

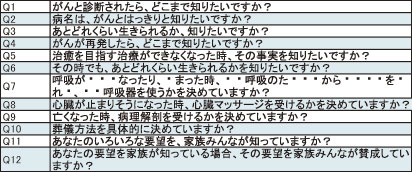

事前アンケートの内容は、「がんと診断され たらあなたはどこまで知りたいですか?」「呼吸 が止まった場合、気管内挿管し人工呼吸器を使 うかどうか決めていますか?」「あなたのいろい ろな要望をご家族みんなが知っていますか?」 等というやや深刻な質問です。

設問のパーセンテージに関しても非常に興味 ある結果になりましたが、今回のような試みはフ ォーラムを決して受け身ではなく自分自身の問題 として捉え、参加者自身が主体的に考えて頂く 為に非常に効果的な試みであったと思います。

今回は今までのがんを扱った講演会と切り口 を少し変え、そもそもがんというものは一体何 なのか?という根本的な問いから始め、がんの 医療連携や緩和医療など今まで扱う事の少なか ったテーマを設定しました。今までの作り方を 変えて、より効果的で、理解しやすいフォーラ ムに作り込む必要があり、ご講演頂いた先生方 にはよりご負担をかける事になりました。県医 師会が主催する様々な講演会においても、その 持ち方、テーマ、進行方法によって様々な作り 込みが必要になってきます。主催者としてもい ろいろと勉強になりました。

講演の抄録

がん医療の基礎の基礎

(1)標準治療って、一番上等の治療だと知っていましたか?

(2)がんになったら最初が肝心、自分らしく生きるためには?

琉球大学医学部附属病院がんセンター長

増田 昌人

皆さんは、国民の約半数ががんに罹る時代に なっていることをご存知でしょうか。日本人男 性の54%、女性の41%が一生の間に一度はが んに罹るといわれています。今や両親・祖父母 など家族のうちでがんに罹った人がいないとい う県民は殆どいない状況です。この様にがんは 日本人にとって最も身近な病気の一つであるは ずなのですが、何故か多くの方にとってがんと いう病気は他人が罹るものという意識が強いよ うです。是非、がんに罹る前から図1 の12 項 目について、ご自身で考え、またご家族の間で も話し合いを持っておくことが大切だと考えて います。

図1

また、残念なことにがんに罹ってしまった場 合、がんの治療は最初が肝心なため、先ずはが んに対する情報をきちんと得ることが大事で す。図2 に国立がん研究センターがん対策情報 センター(以下国がん情報センター)が発表し ている「がん情報さがしの10 カ条」を示しま した。ここにも記載があるように、がんに対す る情報は主治医とその病院から得ることが一番 であり、次に「セカンドオピニオン」をきちん と取ることが最低限すべきことです。

図2

その上で、「がん診療連携拠点病院(以下拠 点病院)(琉大病院、那覇市立病院、県立中部 病院)」(図3)の相談支援センターに相談する のも良いと思います。この3つの相談支援セン ターは、その病院に通院していなくても沖縄県 民であれば、誰でも無料で相談を受けることが できます。

図3

さらに、ホームページを参照すると良いので すが、数多くの中から有用なものを選び出すの は難しいところがあります。現在のところ、 「国立がん研究センターがん対策情報センタ ー」、「がんナビ」、「沖縄県がん診療連携協議 会」のホームページは参考になると思います。

書籍は更に選択が困難です。国がん情報セン ター発行の「各種がんの療養情報」は、拠点病 院等にて無料で配布していますから、是非手に入れると良いです(図4)。また、沖縄県と沖縄 県がん診療連携協議会が共同で発行予定の、が ん医療の地域情報「おきなわがんサポートブッ ク(仮題)」が今年4 月から拠点病院等で配布 予定です。さらに、国がん情報センターが発行 する「がんになったら手に取るガイド」と「わ たしの療養手帳」が一般書店で発売されますの で、可能でしたら購入して、参考にすると良い と思われます。

図4

以上のがん情報を手に入れたうえで、主治医 を中心とする医療スタッフととことん相談をし て、納得をした上で、ご自身の治療を選択する のが良いがん医療を受けるコツと思います。

医療の進歩によりがんも半数近くが治る時代 になりましたが、それでも手術、抗がん剤治療 もしくは放射線治療をしなければいけないな ど、人生の一大事であることには変わりがあり ません。その一大事に対する備えのためにも、 がんに対する知識を持っていただくことは重要 だと思います。今回の県民健康フォーラムがそ のきっかけとなれば幸いです。

地域連携パス

−かかりつけ医と専門施設の両方で診る安心のがん診療−

那覇市立病院外科部長 宮里 浩

がんは、3 大死因疾病といわれ、年間30 万 人、3 人に1 人ががんで死亡する身近な病気で す。がんは、いまだに手強い相手ですが、全く 歯が立たない訳でもなく、むしろ、十分に倒せ る敵です。しかし、それには、がんの被害を最 小限に抑えるため、早期発見や早期治療、さら に治療後の転移や再発の発見も含めた経過観察 をきめ細かく行うことが求められます。その際 に、がんを治療する専門施設のみの医療では不 十分であり、かかりつけ医の協力が不可欠です。

専門施設とかかりつけ医施設の協力体制に関 しては、これまでは、個々の施設の連携に任さ れ、その内容も施設によりばらつきがあり、か かりつけ医と専門医において患者さんの診療情 報、計画が十分に共有されるまでには至ってな いのが現状であるかと思います。

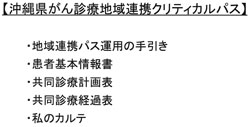

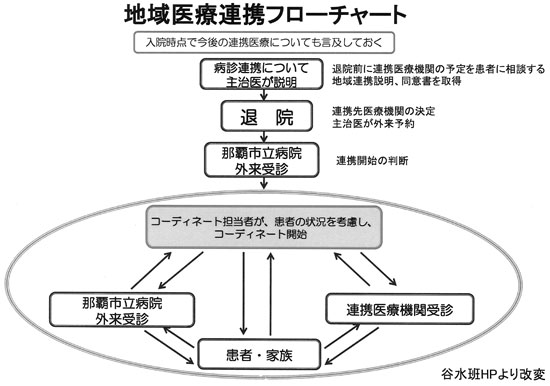

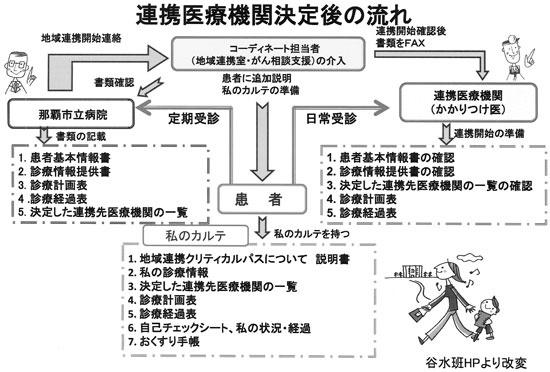

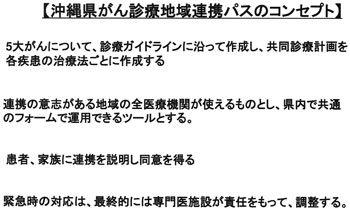

この状況の改善策として、がん対策推進基本 計画にて、5 大がん(胃がん、大腸がん、肝が ん、乳がん、肺がん)の地域連携クリティカル パスの整備をがん拠点病院に求めています。ク リティカルパスとは、良質の医療を効率的、か つ安全、適正に提供するために作成された診療 の計画表ことで、本県においては、がん診療連 携協議会の地域ネットワーク部会にて、平成 21 年9 月、がん拠点病院以外の5 大がんの診療を行っている施設でも利用可能な、沖縄県統一 のがん診療連携クリティカルパス(以下、連携 パス)を作成し、平成22 年4 月より運用を開始 しました。

連携パスは

- ・地域連携パス運用の手引き

- ・患者基本情報書

- ・共同診療計画表

- ・共同診療経過表

- ・私のカルテ

より構成されており、患者さんに安心、安全で 質の高い医療を提供するため、かかりつけ医 (一般病院、診療所等)と専門医(がん診療連携 拠点病院、専門病院)、看護師、薬剤師等が患 者さんの診療計画、検査結果、治療経過を共有 するためのツールです。

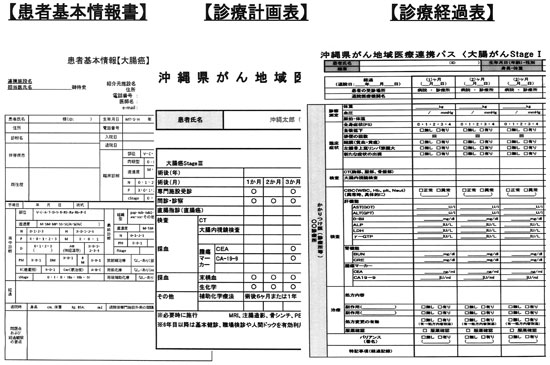

具体的には、がん専門施設では、入院中に病 診連携に関して説明を行い、同意を得た方に連 携するかかりつけ医施設を決定します。もとも と持病にて、かかりつけ医をお持ちの方は、そ ちらを優先に調整します。連携決定後は、専門 施設より連携パス書類をかかりつけ医に提供し ます。

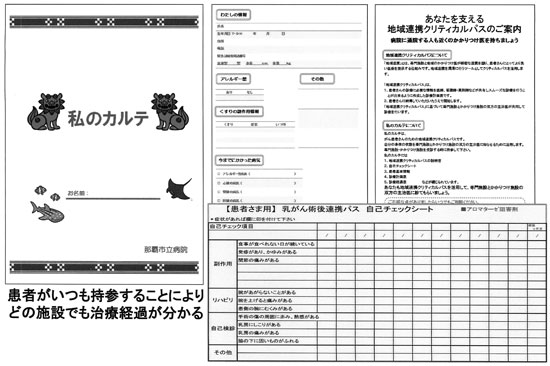

患者さんは、日頃の病状、体調管理、併存す る病気の薬も含めた内服薬の処方は、かかりつ け医にて行い、定期の検査は専門施設にて行い ます。その際には、連携パスにて、かかりつけ 医施設および専門施設にて行われた検査結果、 診療内容の情報が、両方の施設にて共有されま す。また、その内容は、私のカルテとして患者 さんにも共有してもらいます。

また、経過中に体調の変化や再発、転移など の兆候がある場合には、随時かかりつけ医が専 門医に相談することで、切れ目なくがんの診療 が行われます。

本フォーラムにおいて、連携パスを県民の皆 様にご紹介し、知っていただくとともに、皆様 にとって安心してがんの療養を受けれる、より 良いシステムとするための運用も含めた今後の 課題について報告します。

緩和ケア 〜一度たずねてみて〜

国立病院機構沖縄病院緩和医療科医長

大湾 勤子

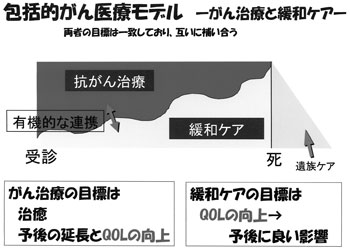

緩和医療とは、広い意味では病気や老化にと もなうさまざまな症状や苦痛を和らげることを 目的とした医療を意味します。一般には、悪性 腫瘍(がんなど)にかかった患者さまやご家族 の抱える心や身体の痛み・苦しみを、病気が診 断された時からできる限り和らげることを目指す医療として認識されています。

これまで、がん医療=抗がん治療、緩和医 療=終末期医療というイメージがあり、緩和ケ アと聞くと「医学の敗北・死が近い」という負 の印象と同時に、「何も治療をしない」と誤解さ れる場合もあります。がんの治療として、手術 や抗がん剤の使用、放射線治療などが知られて いますが、これらの治療が治癒にはいたらなくて も症状を和らげることに役立つ場合もあります。 緩和医療の現場では、患者の生活の質を最大限 に維持するために、抗がん治療も含めてご本人 に負担の少ないように治療方針を決め、支援し ていくよう試みています。ですから何もしないの ではなく、何ができるかを患者、家族とともに 考えることに主眼がおかれます。そのため、医師 をはじめ看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士、 心理療法士、ソーシャルワーカーなどの多職種 が関わってチーム医療を行っています。

緩和医療は、特別な施設だけでなく一般病院 や在宅でも受けられるよう整備がすすめられて います。現在、沖縄県内には3か所の緩和病棟 があります。緩和ケア病棟の役割は、1)痛み、 呼吸困難、倦怠感などがんに伴う症状の緩和を 目的とした治療や精神的なサポート、2)介護で 疲労したご家族が休むための援助、3)亡くなる 直前の看取りなど、時間的、治療内容的にも広 がりがあります。

緩和ケアから連想されるモルヒネに代表され る医療用麻薬は、抵抗感を感じる人も少なから ずいますが、痛みや呼吸困難に対して大変有用 です。痛みや呼吸困難が緩和されると、気持も 明るく前向きになります。世界保健機構 (WHO)のがん疼痛克服宣言もモルヒネの適正 使用が基本になっています。

高齢化社会である日本は、今3 人に1 人ががん でなくなる時代です。がんという病気を患いな がら人生の最後の時間を過ごされる方が増えて きました。緩和ケアは最期の砦ではなく、がん の診断、治療が始まったときから、全人的な苦 痛を緩和するために支える医療であり、治癒が 難しいと判断された時、がんと共に人生の最後をより豊かに生きるために提供されるものです。

人生の最期をどのようにむかえたいかを、そ のためにどのように生きるかを緩和医療の現場 では多くの出会いと別れから日々教えていただ いています。関心のある方は、ぜひ一度たずね てみて下さい。

増田昌人先生によるアンケート

解説(談)

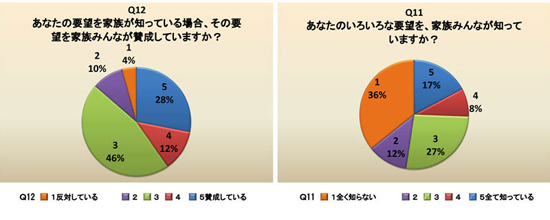

今回は、来場者全員に、図1 のアンケートを 他の資料と共に配り、講演会の途中で回収しま した。配布は250 人で、回答数は170 で回収率 は68 %でした。前半のQ1 〜 6 では「全て知り たい」を5、「全く知りたくない」を1 として意 思表示をして頂きました。後半のQ7 〜 10 は、 「決めている」を5、「決めていない」を1 とし て、これまでに考えたことがあるかどうか、決 めているかどうかを伺いました。最後の二つの 質問は家族との状況を伺いました。結果は図2 〜 4 に示しています。

図1

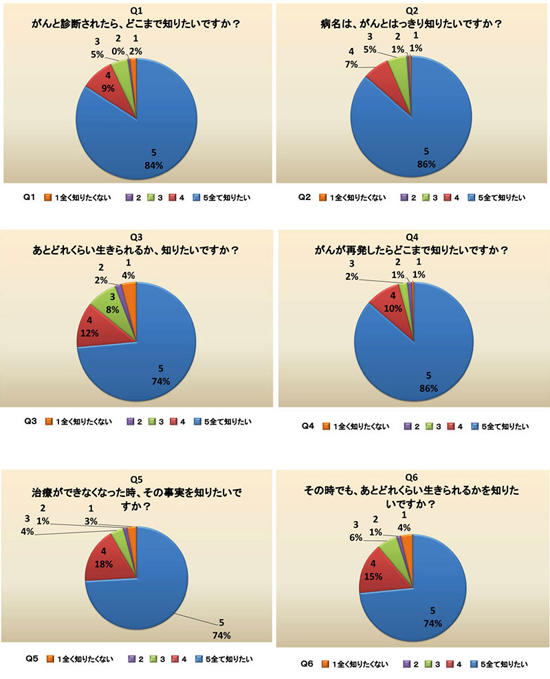

殆どの来場者は、がんと診断されたら全てを 知りたい(Q1)、病名はがんとはっきり知りた い(Q2)、再発しても全てを知りたい(Q4)と 考えていることが分かります。また、予後につ いて(Q3)、治癒を目指す治療ができなくなっ た事実(Q5)、さらにその場合の予後に関して (Q6)も、4 分の3 の方は全てを知りたいと考 えているようです。多くの担当医が説明するこ とを躊躇する状況でも、今回の来場者の多くは 全てを知りたいと、はっきりと意思表示をして います(図2)

図2

その一方で、Q3、5、6 では全く知りたくな い方が3 〜 4 %いました。全ての来場者が事実 を知りたいと思っているわけではないというこ と、全く知りたくないと意思表示している方の存在を忘れてはいけないと思 います。

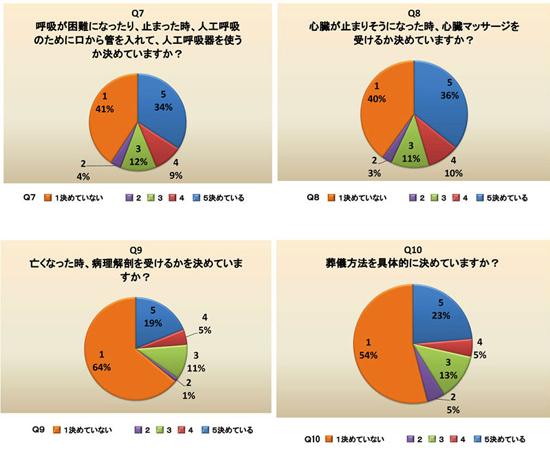

後半の質問では、考えが分 かれました。おそらく今まで考 えもしなかったという来場者 が多かったのではないかと推 測します(図3)

図3

今後も県医師会にはがんに 関する啓発活動を続けていた だき、がん患者さんが自分自 身でどこまで説明を受けるかを決められるように、そして担 当医は事前に患者さんの意思 確認をしてから病気の説明を 行うことが確立されるように なることを希望します。

図4

座談会〜県民健康フォーラムを終えて〜

○玉井座長 皆様お疲れ様でした。今回のご 感想を伺いたいと思います。

○増田先生 今回急遽アンケートを取らせて いただきました。ショッキングな内容も含んで いたので医師会の催しとしてどうかとも思い心 配でした。

○玉井座長 大変良かったと思います

○宮里先生 今回のテーマである「地域連携 パス」が聞き慣れない言葉なので、その言葉だ けでも覚えて貰えればと思い説明しました。確 かにアンケートは良かったですね。普段のこの ような説明をする上で、どこかで大きな組織的 な動きが必要だと感じました。

先ほど会場でも述べさせてもらいましたが、 「心臓が止まりそうになった時、心臓マッサー ジを受けるか決めているか?」とのアンケート については、心臓マッサージを受けるか受けな いか既に決めている方が多かったことは少し意 外でした。このような場に来られる方なのでそ ういった意識は高いと思いますが。

○大湾先生 緩和ケアのお話をさせていただ きましたが、意外と皆さん知っておられるのか なと感じました。ただ、現場で進行期の方、ご 高齢の方が増えてきていますのでコミュニケー ションがうまくいっているのかという点が少し 垣間見られたかと思います。増田先生が「そん なお医者さん(セカンドオピニオンの相談をす ると怒る先生)はいないよ」とおっしゃってい たのでそうあって欲しいと思いましたが、怖く て聞けないという雰囲気があると私達自身が医 療者としてコミュニケーションを意識しなけれ ばいけないと思いました。

今は患者さんも個人で色々な情報が得られる 時代になっていますので、逆にこちら側が勉強 していないようなことについて聞かれたりする と困ってしまうこともありますが、やはり信頼 関係の中で医療は成り立っていくものと思って います。その辺のことを見直すことが改めて大 事だと思いました。

○玉井座長 今日の質疑応答では15 分ほど の時間しかありませんでした。実は会場で紹介 出来なかった質問が沢山ありましたが、その多 くが個人的な質問でした。主治医とのコミュニ ケーションがうまくとれてない等の不安があ り、今日会場に足を運んだという感じがしま す。増田先生がセカンドオピニオンのお話をさ れて非常に良かったのですが、やはり本音はお 医者さんは怖いのかなという印象があります。

○増田先生 セカンドオピニオンに関して は、いくつかの施設の患者さんから、琉大がん センターに苦情が時々寄せられています。忙し いので忘れている先生もいるから、改めて聞い てみてはどうかという話をしていますが、中々 難しいところもありますね。がんになった時に 必ずセカンドオピニオンの話を出すように、が ん臨床医に対して何らかの研修が必要な時代に なっているのではないかと思います。

○玉井座長 最後に患者会からのご案内があ ったのも、そういう意味では良かったかと思い ます。

実際には医者側からの情報提供という感じに なると、どうしても敷居が高いと受け取られが ちです。ただ、今日の全体的な流れでいうと例 えば何かのがんに特化して話をしたというより も、むしろがん全体にからむ連携の問題や社会 問題、緩和ケアの問題などについて話を出来た ことは今までの県民公開講座とは違った切り口 になったかと思います。

○増田先生 県医師会の会員全員ががんに関 わっているわけではないので、希望する会員に 対して何らかの情報提供や講演会・研修会があ ったほうが良いと思っています。セカンドオピ ニオンの話を自らする医師は結構いるのです が、現実的に患者さんが遠慮されて取らないケ ースが殆どです。ただ、セカンドオピニオンを 全く評価せず、否定的な医師がごく少数ですが 存在するがために、ネガティブな噂や評価が流 れ、医師会全体、医療界全体に悪影響を及ぼし ていることも事実です。がんを診療している医 師に対して、やはり何らかの研修会が行われる と良いと思います。そのひとつが「緩和ケア研 修会」であり、がんのいわゆる告知の方法な ど、ロールプレイやグループディスカッション などの実習も含んだ実戦的な内容ですので、是 非全員が受けていただければと思います。

○玉井理事 本日の質問にも具体的にそこま でにネガティブな意見は出ていませんでした が、そう匂わせるものはありました。

○宮城会長

今日講演を聴いていて、セカンドオピニオン もそうですが、がんになった時にはっきり病名 を知りたいかという質問については、知りたく ないと回答した方が4 %いらっしゃいました。 講演会の中で、増田先生はそれを大事にしたい とおっしゃっていました。「知りたい」「知りた くない」どちらが良いとか悪いとかではなく、 これは個人の考えであるのでそれぞれの意思を 大事にしたいという話は非常に良かったと思い ます。医療者の中でもがんの告知は全てやるべ きとして直ぐに告知する医者がいますが、その 場合、患者さんは衝撃を受け何のフォローもさ れません。それについての記事が新聞に連載さ れています。しかし、そういう側面があったと してもみんながそうやっている訳ではなく、あ る一部を強調されると医療者側と患者側の信頼関係が損なわれてしまうのではないかという気 がします。ですから医療者側も患者側の立場を 考えて診療を行うことが大事だと思います。そ ういうことを繰り返すことにより、病院の利用 の仕方が見えてくるのではないかと思います。 その点でも今日は非常に良かったと思います。

○玉井座長 全てを率直に何もかも告げれば 良いということでは無く、そこに信頼関係の基 盤があってはじめて成り立つものなのかもしれ ませんね。

○大湾先生 私は緩和外来をやっています が、患者さんの多くはご自分の希望で来られて いるのではなく、病院の都合で紹介されてくる 方が多くいらっしゃいます。今の地域連携のあ り方は決して患者さんのためでは無く、病院の ために動いているようなものです。それぞれ病 院の役割があるので、現場が大変であることも わかります。でも、そこがまだ浸透出来ていな いので、切り捨てられるという感覚はどうして も拭いきれません。私も同じ同業者なので送っ て頂いた先生方の気持ちもわかるし、患者さん の気持ちもわかるので、板挟みになってしまい ます。ですがそこで丁寧に聴いてあげると先方 の先生の気持ちも分かって下さるし、我々の立 場も分かって下さいます。そこでどうしたいの か話し合いが持たれます。

この外来は約1 時間かかります。そのため予 約制にしているので、そうなると予約できない とまたそれで苦情がきてヘトヘトになります。 その話し合いの中で考え直したり、もう一度主 治医に相談出来るので良い外来だと思います が、現場は苦労しているという現実はあります。

○玉井座長 本来の緩和ケアのあり方とは違 って都合で利用されているようなところがある ということですね。在宅も厳しいですからね。 社会的基盤がもっと整備されなければ難しいの かもしれません。

○増田先生 「拠点病院ではない病院は頼り ないのですか」という質問がありましたが、「肉 腫や眼のがんなどの希少がんや、難治性のがん については拠点病院が良いですが、皆さんが知 っているような乳がんや大腸がんなどについて は近くの入院ができて専門の先生がいる施設で あれば治療できる」という話をしています。

拠点病院の我々が講演会や研修会を開いて制度や拠点病院について話をすると、必ず「じ ゃ、そこが一番上等な病院なの?」という話に なるので、そのあたりの正確な情報の発信がで きないかと思っています。県は保健医療計画で 専門的ながん診療を行う医療機関25 施設を公 表しています。そういった情報をあらゆる場所 で広報できればと思います。

拠点病院は医師が研修をしたり、市民に対す る講演会等を開催したりすること等が主です。 現在、5 大がんは拠点病院以外で診る方向で進 める動きがあります。特に大学病院では臨床試 験や治験、希少がん、難治性のがんを診ること になります。

○宮城会長 それははっきりさせないといけ ません。拠点病院以外は信頼できないのかとい うとそうではありません。肺がんの大部分は国 立病院機構沖縄病院でやっています。拠点病院 は別の役割があるということです。情報収集を したり、連携を保ったり、あるいはがんについ ての啓発を行う等の役割があるわけです。拠点 病院でしか治療が行えないのでは無いというこ とを先ず知らしめないといけません。連携して いる医療機関は沢山あるわけですから。

○宮里先生 そういう意味ではパスが一つの 主導になるかと思います。専門施設に登録して 頂いたところは標準的な治療が提供できるとい うことをPR 出来れば良いですね。

それと、がんに対するインパクトは医療者側 も変えきれていないのではないかと思います。 3 分の1 ががんで亡くなる時代で、昔は“が ん=死”というイメージでしたが今は決してそ うではありません。胃がんであれば早期がんは 9 〜 10 割治ります。そういうインパクトを強く するのではなく、もう一つ先の治療をして頂き たい。そういう意味で、がんを療養していくう えで失うものを少なくするようにしてほしい。 がんが他の病気と何が変わるのかといえば、少 し治りにくいと捉えれば良いのであって、そう なると先ほどの告知もそうですし、療養の仕方 もそうですし、どの施設で診るかということも 恐らく解決されてくるのではないかと思いま す。確かに治らないものもあるし、どうしても 専門的な治療が必要となりますが、あくまで” がんだったら大変だ”という捉え方は、医療者 はそろそろやめたほうが良いと思います。やは り、早めに見つけることが出来れば治る確立も 高くなるわけですから、それを啓発していかな いといけません。当院で大腸がんを診ている と、ステージ3 が一番多い。ステージ3 という のは手術をしても術後の補助療法が必要です し、何割かは再発、転移してきますので、この ままいくと医療費は持たない状況になります。 そういったマクロ的な視点から見ても、検診も 含めた早期発見・早期治療が大事です。

がんについて敷居を高くせずに普段からそう いうことを頭において検診や普段の診療を行っ ていただくととても良い医療が出来るのではな いかと思います。そういう意味でもパスを使っ ていければと思います。

今出来ているパスはあくまで術後のフォロー パスですが、これが進展していけば例えば化学 療法をしたり、あるいは再発したあとの見方な ど、そういうことも当然それが出来ていくもの と思いますし、そういう方向にいけば良いと考 えています。

○玉井座長 がん検診の受診率は2 割程度で すからね。そういうところが今後の課題だと思 います。

皆様お疲れ様でした。

熱心に聴講する参加者の方々