第4回沖縄県女性医師フォーラム

沖縄県医師会女性医師部会委員

玉寄 真紀

去った10 月30 日(土)、沖縄県医師会館に て標記フォーラムを開催した。

今回は「医師を続けていく為に必要な事と は」とのテーマで、開催した。始めに、本年5 月より県内病院を個別に訪問し女性医師との意 見交換を行った中で見えてきた課題について、 報告した。その後のワークショップにて、各グ ループでその課題に対して討議した。最後に全 体討論を行い、各グループからの意見を纏め、 更に若手医師が抱える疑問や将来についての不 安・悩みなどについても意見交換を行った。参 加者は、医師45 名・研修医4 名・医学生10 名・その他5 名の計64 名だった。

その概要について、次のとおり報告する。

第4 回沖縄県女性医師フォーラム

〜 医師を続けていく為に必要なこととは 〜日 時:平成22年10月30日(土)18:30〜20:30

場 所:沖縄県医師会館(3Fホール)次 第

司会 沖縄県医師会女性医師部会副部会長

琉球大学医学部附属病院 産婦人科

銘苅 桂子1.挨 拶

沖縄県医師会女性医師部会長 依光 たみ枝

県立中部病院 麻酔科2.報 告

(1)沖縄県女性医師部会出前事業

「女性医師のためのプチフォーラム」活動報告

沖縄県医師会女性医師部会委員

浦添総合病院 消化器病センター外間 雪野3.ワークショップ《医師を続けていく為に必要なこととは》

座長 沖縄県医師会女性医師部会委員

琉球大学医学部附属病院

専門研修センター/第一内科 玉寄 真紀4.全体討論進行 玉寄 真紀

5.閉 会 玉寄 真紀

挨 拶

沖縄県医師会女性医師部会長 依光たみ枝

若い方も多く参加し ているので、女性医師 フォーラムの歴史を紹 介する。

2007 年8 月に女性医 師部会が発足した。会 の目的は、1)男女共同 参画社会の実現、2)女性医師の積極的参加によ る医師会活動の活性化、3)女性医師の交流の 場、4)女性医師バンク設立である。

同年10 月に第1 回女性医師フォーラムを開 催し、千葉県立東金病院副院長の天野恵子先生 にご講演いただいた。(参加者95 名)

2008 年10 月に第2 回目を開催し、日本医師 会医師再就業支援事業マネージャーの保坂シゲ リ先生に「女性医師支援の流れと私達の取り組 み」とのテーマで、ご講演いただいた。(参加 者34 名)

2009 年10 月の第3 回目は、シンポジウムと ワークショップとを開催した。県内の子育て世 代女性医師・子育て終了世代女性医師・子育 て中の女性医師の夫である男性医師をシンポジ ストに迎えて仕事と育児の両立等についてご意 見をいただいた後、問題点や改善策などを討議 するワークショップを行った。(参加者84 名)

いずれのフォーラムも、当日は託児室を設置 し、育児中の女性医師も参加しやすい環境整備 に努めた。

本日も活発な会になることを祈願して、私の 挨拶とする。

報 告

(1)沖縄県女性医師部会出前事業

「女性医師のためのプチフォーラム」活動報告

浦添総合病院消化器病センター 外間雪野

本年5 月より県内の4 病院を女性医師部会役 員が訪問し、プチフォ ーラムを行った。(参加 者総数92 名)当事業で は、女性医師バンクの 積極的な活用を推進す ると共に、医師としてのキャリアアップやキャ リアパス形成・女性医師の勤務環境の現況・今 後必要となる対策等を説明しながら、女性医師 と意見交換を行った。

その活動を通しての印象や見えてきた問題点 について、報告する。

● 産休・育休制度や復帰後の負担軽減など、 「女性医師に対する病院側の体制は整ってき ている」という手ごたえを感じた。

● 実は、「自分たちの置かれている環境の問題 点を一番知って欲しいの」は、若い先生方で ある。しかし、実際にプチフォーラムを開催 したにもかかわらず、若い先生方、特に研修 医の参加は少なかった。

● 若い先生方は勉強は一生懸命だが、女性医師 自身・自分たちを取りまく現状をなかなか把 握していない。興味や危機感を抱いていてお らず、「周産期の福利厚生などの知識が殆ど ないまま、勤務している」ことも分かった。

● 常勤で子育て中の女性医師は圧倒的に少なく、 バリバリ働いているのは独身の先生であった。

● 若い先生方は、年配の女性医師より、石にか じりついてでも医者を続けていくという「ギ ラギラ感」がないという印象を受けた。

● その理由は、我々の先輩が「女性医師に対す る病院側のサポートがないまま、子育てと仕 事の両立を大変な苦労をしてここまでやって きた」と話すと、「凄いと思うが、自分には とても出来ない」という本音が伺えた。

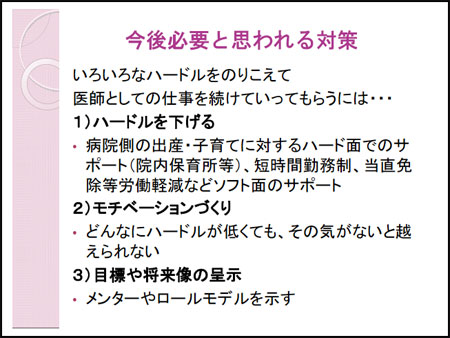

● 以上より、「ハード面のサポートも大切だが、精神面でのサポートをしないと、仕事を続け るのは大変ではないか?」と危機感を抱いた。

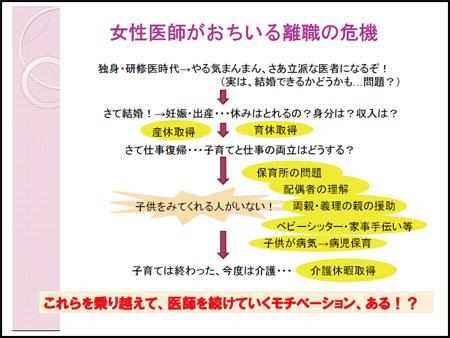

● 「医師を続けていくだけでも大変なのに、更 に『様々なライフイベントを乗り越えてでも 医者を続けていく』というモチベーションを どのように維持していくか?」ということ は、非常に大きな問題である。

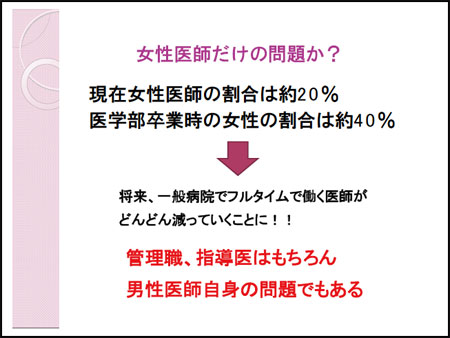

● 現在、女性医師の割合は約20 %、医学部卒 業時の女性の割合は約40 %。今後、ますま す女性医師の割合は増えると予測される。

● 統計によると、女性医師は妊娠・出産・子育 ての時期に40 〜 70 %が一旦離職。その後、 常勤医師として職場復帰したのは30 %のみ であり、60 %は非常勤やパートという形で しか戻っていない。更に10 %は、辞めたま まである。「将来、医師全体の20 〜 30 %が 途中離職し、そのうち30 %しかフルタイム に戻らない」ということになる。この現状だ と、今後、フルタイムで働く常勤医師は減っ ていく可能性が高い。

● 現在でも、医師数が不足しており皆がアップ アップしながら仕事をこなしているのに、今 後ますます減っていくとなると、「バーンア ウトする医師が増え、そして更に医師が減 り、悪循環に陥っていく」という未来が透け てみえる。

● これは女性医師だけの問題ではなく、男性医 師・管理職・指導医の問題でもある。

● したがって、今後必要と思われる対策の1 つ として、「『ハードルを乗り越え医師としての 仕事を続けてもらう』という意識付けや、モ チベーションを作ってあげることが、指導医 や管理職の先生方にも求められる」と思う。 「目標や将来像を提示し、どうにか仕事を支 えてあげる」ことをしていかなければ、医者 はますます減っていくと思われる。

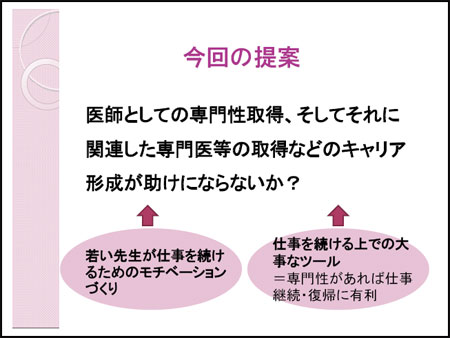

以上を踏まえて、今回のフォーラムでは、 「医師を続けていく為に必要な事・キャリア形 成などについて考える」ことを提案したい。

専門医を取得したりキャリアを積むことは、 若い先生が仕事を続けるためのモチベーション にも繋がる。そして、専門性があれば、仕事の 継続や復帰に有利でもある。大事なツールであ り、現実的な自分の力になるのである。

「少々疲れ気味の我々世代の医師が生き生き と仕事を続けていくこと自体が、若い世代を引 っ張り仕事をこなしていくことになる」と考え ているので、「我々自身も、仕事を継続してい くためにはどうしたら良いか?」ということも 含め本日は皆さんと考えていきたい。

ワークショップ

≪医師を続けていく為に必要なこととは≫

座長 琉球大学医学部附属病院

専門研修センター 玉寄真紀

参加者は予め割振られたグループ(指導医・ 若手医師・研修医や学生・病院長・事務・一 般参加)に分かれ、予め定めた質問事項につい て話し合い、女性医師部会役員がファシリテー ター役として意見を取り纏めた。

【各スモールグループでのディスカッション内容】

Q1 仕事を続けていく為に、「医師自身が心掛ける 事・医師自身に必要な事」は何と思いますか?

それに対し、先生方が実際にやってきた事・ 現在実践している事や努力している事があれ ば、その内容もご紹介ください。

Q2 仕事を深める為に・キャリアアップする為に、 「医師自身が心掛ける事・医師自身に必要な事」 は何と思いますか?

それに対し、先生方が実際にやってきた事・ 現在実践している事や努力している事があれ ば、その内容もご紹介ください。

Q3 「得意分野を持ったり専門医を取ることが、 重要だ・必要」としたら、「何故そう思うのか・ 何故そう薦めるのか」理由を教えてください。

Q4 「働き続けたい・専門医を取りたい・キャリ アアップしたい。だが、出来ない」という場 合、何が問題と思いますか?

Q5 Q3 を解決する為に職場や病院が取り組むべ き事・必要なサポートがあるなら、何と思いま すか?

全体討論

各グループがワークショップで取り纏めた意 見を発表した。

□ 1 グループ

● 質問に捉われずどのケースにも共通するが、 モチベーションの1 つとして、専門医を取得 することは必要である。また、仕事の継続や キャリアアップを目指すには、常に知識のア ップデートが出来る環境が必要である。

● ‘Q1 仕事を続けていくために必要な事’は、 社会的な支援活用である。しかし、「育休取 得や介護に関して、『具体的にどれ程の支援 が活用できるのか?』を全く知らない」との 意見もあった。

● ‘Q5 必要なサポート’としては、「家族の理 解や、上下関係や相談し易い雰囲気作りとい った職場環境作り」が挙げられた。「ロール モデルとなる先生がいれば、より具体的に将 来像を描きやすい」という意見も出た。

● また、当グループには教員の方も参加されて おり、色々伺うと「『産前産後の休暇や育児 休業期間中の教職員の補充について、臨時教 員の配置がある』など制度が充実している」 とのことであった。それを受け、「医療界で も、そのようなシステムが構築できれば良い のだが」との意見が挙がった。

□ 2 グループ

● ‘Q1 仕事を続けていくために必要な事’は、 「先ずは、自分自身が壊れないように労働環 境の改善」との意見で纏まった。

● 当グループには、実際に仕事で体調を崩さ れ、現在休職中の先生も参加しているので、 とても参考になった。「細く長く行えるシス テム作りが必要」との発言が印象的だった。 したがって、「この問題は、女性医師のみな らず、医師全体の問題でもある」と思うの で、この部分を問題提起したい。

● ‘Q2 仕事を深めるために・キャリアアップに 必要な事’は、やはり「専門医を取り、専門 性を持つことが大事」との意見で纏まった。

● グループ内には未だ専門医を取得していない 先生もおり、「出産や育児前に専門医を取っ ておく方が良い」との助言もあった。

● ‘Q2 仕事の継続やキャリアアップを目指す 上で必要’なのは、「周りの協力が得られる かどうかである」との意見があった。

● ‘Q3 専門医の重要性’については、「再就職 に有利」との意見だった。

□ 3 グループ

【発表者】琉大病院研修医です。現在、子育て も頑張っています。

● ‘Q1 仕事を続けていくために必要な事’に 関しては、研修医・若手医師・先輩医師で異 なる意見だった。研修医からは「先ず研修を 修了することがモチベーションの1 つ」、研 修医や若い先生方からは「専門医を取得する ことがモチベーション維持に尽きる」などが 挙がった。先輩の先生方からは、「専門医を 取得した上で、興味のある分野を突き詰める ことが自らのモチベーションの強さに繋が る。ゆとりを持ち、上司や同僚とコミュニケ ーションの取り易い環境を作っていく。周り の仕事への理解を深め合うことが必要」との 意見が挙がった。

● ‘Q2 キャリアアップに必要な事’は、「どんな に子育てで忙しくても、年に1 度は必ず学会に 参加し勉強することが大事」との意見が出た。

● また、「どんな形でも、先ずは仕事を続けるこ とが一番」という意見があり、「ライフイベン トが重ならない時期は、ひたすら仕事をしっ かり頑張ることが大事」という意見が出た。

● ‘Q3 専門医を取ることが必要か?’につい ては、「必要」と纏まった。「1 つのことを見 つけ継続していくと、その道のエキスパート になれる。やはり就職にも有利で、自分の売 りになる」ともあった。

● ‘Q4 キャリアアップを目指す上での弊害’ は、「周りの理解がない」や「同僚や両親・ 家族の問題があると難しい」との意見があっ た。また、自分自身の問題で「周りの同僚や 上司に遠慮し、『皆が自分のせいで迷惑して いるのでは?』と必要以上に気後れするのも 問題」との意見もあった。

□ 4 グループ

【発表者】琉大医学部医学科1 年生で、緊張し ていますが宜しくお願いします。

● ‘Q1 仕事を続けていくために必要な事’は、 「仕事を継続していくことで緊張を保ち、経験 を積むことでキャリア形成をし、専門性を高 めていく。その為に、周りの先生方のサポー トと家族の理解が必要」との意見があった。

● ‘Q2 仕事を深めるために’は、「自ら情報を 探す積極性が求められ、メンターや研修会な どを参考にしながら勉強する機会を持ち、新 しい情報を手に入れるような、病院を越えた 仕組みが必要」とのことであった。

● ‘Q2 キャリアアップを行う際に必要な事’ は、「専門医・認定医の資格を取得すること で、これはモチベーションが上がる動機とな り、とても重要」という認識で一致した。ま た、「専門医や認定医は、更新をする際にモ チベーションが上がる」との意見もあった。

● また、「『専門医更新の基準は高くて厳しく、 育休中の医師にはハードルが高くて手が出せ ない』という印象があるため、条件や方法を 見直す必要があるのではないか」との意見も あった。

グループ1

グループ2

グループ3

□依光部会長:今の発言に対して。私自身、麻 酔医の専門医を持っているが、事情があれば、 それは延ばすことは出来る。出産・子育て期間 中に時間が経過してしまって、「5 年以内に取 得出来ないから、駄目」ということにならな い。学会によって異なると思うが、是非調べて 頂きたい。

□ 5 グループ

【発表者】琉大医学部5 年次です。高校時代に 「女性の生き方」という授業があり、様々なテ ーマを持って2 週に1 回ディスカッションして いました。今日は、その当時を思い出しなが ら、とても楽しく過しています。

● ‘Q1 仕事を続けていくために’、「仕事が楽 しい」と感じられることが絶対必要である。 また、「複数主治医制だと、生活にも少しゆ とりができ『継続していける』という気持ち が芽生えるのではないか」、「頑張り過ぎない ことが長く働くコツ」との意見があった。

● ‘Q3 専門医を取る重要性’については、「自 らが積み重ねてきたものの証を得たい」、「目 標を持つことで勉強するきっかけになる」、 「配偶者の転勤などで異動になった場合に、 自分に有利な条件で再就業の交渉が出来る」、 「他と違う専門を持つことで、自信に繋がり 安心感が出る」等の意見が出た。

● ‘Q2 キャリアアップを目指す上で大切なこ と’は、「周りの協力は大事だが、最も近い 存在の夫である配偶者の協力が無いと難し い」との意見があった。

□ 6 グループ

【発表者】将来、出産や育児というライフイベ ントがあると思うので、「先輩達の話が聞きた い」と思い参加しました。

● 産休や育児の情報を病院からきちんと教える 制度が大切。

● ‘Q3 専門医を取ることの重要性’について は、離島やへき地に行った場合でも専門があ ると職場に戻りやすい気がする。「ジェネラ ルなら、徹底してジェネラルにするべき」と の意見もあった。

● ‘Q4 働き続けたい・専門医を持ちたい・キ ャリアアップしたいのに出来ない場合の問題 点’は、「専門医を取るときのハードルの高 さ。家庭の事情や個人の問題でドロップアウ トせざるを得ない場合に、バックアップや相 談できるところがあまり無い」という意見が 出た。ロールモデルの存在が各病院にいると 望ましい。または、医師会がその役割を果た すことが出来れば、有難い。

● ‘Q5 職場や病院が取り組むべき事・必要な サポート’は、「教育や学ぶ場の環境整備。専 門医を取るための環境整備。相談しやすい環 境整備。ロールモデルの紹介。先輩医師から 後輩に声をかけてもらう」等の意見があった。

□ 7 グループ

【発表者】研修医2 年目です。私自身、学生の 時に結婚も出産も経験し現在2 歳の子がおり、 研修も育児もいっぱいいっぱいの状態です。本 日は「良い意見を伺うことが出来れば」と思 い、参加しました。

● ‘Q1 仕事を続けていくために大事なこと’ は、「モチベーションや社会貢献をする気持 ちの維持。自分自身の健康管理。辛くとも、 仕事に面白さを見出す。恋人を持つ。自信を 持つ。ストレス発散する」等があがった。

● ‘Q2 仕事を深めるために大事なこと’につ いては「専門医の取得」が挙がり、「子育て しながら取得するのは難しいかもしれない が、敢えて目標を立てて頑張ることが大事」 との意見も出た。

● ‘Q3 専門医を取得する重要性’については、 「より多くの資格を持つ方が、職場を選ぶ選択肢が増える」との意見があった。

● ‘Q4 キャリアアップしたいが出来ない場合、 何が問題か’については、「病院の体制や職 場の環境と同様に、医師の理解がない」こと であった。

● ‘Q5 それを解決するために病院や職場が取 り組むべき事’は、「『それぞれに合った勤務 体制を相談しながら作っていくこと』が必 要」との意見があった。

□ 8 グループ

【発表者】現在は産休中ですが、皆の意見を伺 いたく本日参加しました。

● 当グループには、事務方・製薬会社の方・男 性医師・薬剤師として働いた後に医師になっ た方もいて、様々な意見が聞けた。

● 共通意見として、「夫の理解や親の支えなど 家族の協力があること。保育所の確保」が挙 がった。

● ‘Q1 仕事を続けていくため’には、「医師で なくとも、資格を取得しモチベーションを保 つことが大事」との意見があった。

● 男性医師からは、「やりがいを感じることが 大事で、続けていくには体調管理も大切」と の意見があった。

● 実際に子育て中の先生方からは、「子育て開 始直後にフルタイム勤務は厳しいので、自分 のペースに応じた仕事が出来る環境が望まし い」との意見もあった。

● 参考になる経験談として、「定時に帰るのが 難しい勤務の場合は、5 時〜 7 時まで子供の 迎えや夕食の準備をしてもらうヘルパーを雇 う」等の方法が提案された。

● ‘Q5 職場や病院が取り組むべきサポート’ に関して、私の経験談を述べる。私の場合 は、妊娠後にフルタイムの病棟勤務から非常 勤の透析室勤務に部署を変更してもらった。 復帰後のプランについても、「専門医をどう 取得するか。第2 子出産時期をどうするか」 という相談が出来ているので、しっかりサポ ートが受けられていると思う。

まとめ

玉寄座長から各グループの意見を踏まえ、以 下のとおり纏めた。

● 得意分野や専門を持つこと・専門医を取得す ることは、働くモチベーションを維持し、現 場復帰の際にも有利になりそうだ。仕事を少 しでも継続していくための、一つの有利な手 段ではないか。

● 決して、一方的かつ強制的に「働き続けなさ い。キャリアアップすべき」というのではな く、1 人でも多くの医師が医療の現場に戻っ てくること・働き続けることの中から、更に やりがいを見出し、1 人でも多くの医師が仕 事を深めたり、専門をもつことは病院のた め、患者のためだけでなく、何より自らが更 に充実して輝くことにもなる。

● 医師を続けていくための一つの方法として、 「外来・内視鏡検査など、自分の出来る範囲 で何かしらの仕事を続けていく」ことが肝要。

● 最近は、大学病院のように再就職だけではな く、臨床の感を取り戻すための再研修・復職 研修システムが確立している医療機関もある。そのようなところを上手く活用するの も、医師を続けていくための方法の一つでは ないか。

● 専門医取得を目指すには、「明確なビジョン を持ち、先を見据えながら、その時その時の 目的に合った勤務先を選ぶ」といった視点も 必要かもしれない。(認定施設かどうか等)

● 学生や若い先生方は、勉強や研修生活に一生 懸命で目の前のことをこなすことで精一杯 で、時間に追われ過ごしているかもしれな い。しかし、大体のイメージでも構わないの で、「自分はどのような医者になりたいのか。 今後どのように仕事を続けていきたいか」を 思い描くことが必要。

● ライフサイクルが関わってくる女性だからこ そ、明確なビジョンや目標を持つことが重要。

● 最近では、学生時代の早い時期からワークラ イフバランスや男女共同参画に関する講義が あり、将来像を思い描くことの大切さを意識 づけするためのキャリア形成学を設けている 大学もある。

● 指導医の先生方も、医療的な知識や技術を伝 えるだけではなく、先輩医師・ロールモデ ル・メンターとして、キャリアアップの大切 さや具体的な方向性といった‘道’を示して あげることも必要かもしれない。

纏めの後、フロアから事前に受けた質問を紹 介し意見交換を行った。

Q :出産・育児を経験され、それでも勤務を 続けている先生へ。「仕事を続けられた一番 大きな要因は何でしたか?「仕事を続けて いく上で、女性としての生き方・医師とし ての生き方で、何に重きを置けば良いか」、 教えていただきたいと思います。

□フロア:私の経験からは、「ケースバイケー ス」だと思います。子供が小さい時・手が離れ た時など各々の時期によっても違うでしょう し、「夫がいるか・いないか」によっても異な ると思います。それによって、「何処に重きを 置くか?」ではないでしょうか?

家に帰れば、子供が優先です。夫には、「自 分のことは自分でするようにしてもらわなけれ ば、やっていけない」というのが本音です。

しかし患者に手を抜くことは出来ません。で すので、「フルタイムで働くことを想定すると、 患者を優先せざるを得ないこともある」と思い ます。「子供の成長や自分の仕事内容を含め、 検討し、時期によって個人個人で決めるべき」 と考えています。

□藤田香織先生(沖縄病院):私は、とても恵 まれた環境にあったと思います。同じ専門(呼 吸器内科)を持つ先生が多くいる病院に勤めて おり、学会にもいつでも参加できるような体制 になっています。以前よりも、多く学会発表を させてもらっています。育児に関しても、夫の 理解もあり、非常にやり易いです。

□玉寄座長:有難うございました。「私たち医 者自身が心がけるべき事・試るべき事は何 か?」との観点で、話を進めて参りました。し かし、働く側の意欲や頑張りに頼り過ぎるだけ では先生方も疲弊してしまうため、強制的に 「働き続けなさい。キャリアアップしなさい」 というだけでは、なかなか長続きしない場合も あるでしょう。

そこで、改めて、病院長の先生方や雇用側の 意見を伺ってみましょう。本日は中頭病院長の 宮里先生がご参加ですので、これまでのご意見 を踏まえ、病院が取り組むべきことや必要なサ ポート等についてご意見をお願いします。

□宮里善次院長(中頭病院):女性医師の問題 は、全国的な問題になっています。なので、「簡 単には解決できない」と認識しています。

皆さんは、結婚して妻や母親になり、もしか すると親の介護も担う立場になるかもしれませ ん。これは、医師に限らず、働く女性すべてに 共通する状況だと思います。しかし、医師の場 合は、患者さんの命を預かる職業であり、非常 に責任が伴います。したがって、直ぐには仕事を投げだせず、周囲にも簡単に「お願いしま す」とは言い難いでしょう。そういう諸々のこ とがあるため、医療現場に関わる医師、特に女 性医師にとっては、大きな問題になるのだと思 います。

しかし、職場が出来ることは、ある程度限ら れています。なので、先ずは「パートナーとの 価値観が合っているか?考え方はどうなの か?」などの根本的なことが重要だと思います。

「病院側は何をすべきか?」という点では、 国が男女共同参画を推進した頃から、かなり力 を入れて取り組んできました。例えば、赤ちゃ んがいる女医やナースのために院内保育所も設 けました。「女性医師がリラックス出来る場所を 作ってあげることも大切」と思っています。

また、先ほど意見があったように、働き方自 体は子供が小さい時・手がかかる時・かからな くなった時・思春期などで様々でしょう。それ に対しては、午前中のみの勤務・特定の曜日だ けの勤務・外来のみの勤務、など各々の状況に 応じた働き方が提案できると思います。

また、病院側の要望としては、実は「専門が ない医師よりも、取得している医師をどうして も雇用したい」と思っています。したがって、 「皆さんが医者をこれから続けていくモチベー ションのためにも、それから自分を高く売るた めにも、僕はぜひ専門医は取ったほうが良い」 と考えています。

また、学会への出張についても、「先生方が しっかり参加できるように、病院としても支援 することも大切」とは思っています。

医者は、当直もしなければなりません。そう であるならば、「診療科が多いのは、選択肢が あるということ」と捉えて、結婚して出産・子 育てをし、親の介護もしなければならない女性 であれば、発想の転換で「当直しなくて良いよ うな科を選択しても良いか」とも思います。ま た、内視鏡が出来る医師なら、「短時間での勤 務する」といった工夫も出来るのではないでし ょうか。

話は変わりますが、人口の半分は女性です。 そう考えると、患者が女性の場合は「女医さん に診てほしい」という希望が強い時もあるでし ょう。昨今、日本全国の医療機関で女性外来が 開設されましたが、現在は機能していないとこ ろもあります。それは、「『最初の入り口』は、 女性医師が担当。しかし専門性を持っていない ため、結局は専門医に紹介せざるを得ないが、 紹介先は男性医師」というケースです。それで は意味がないこともあります。そういう意味で も、「やはり専門性は持つべき」と思います。

それに、研修医であればコンサルトしたら済 みますが、病院で働き続け、且つ常勤であれば コンサルトされる立場にもなります。そういう 意味でも、やはり「専門医は取るべき」と私は 思います。

また、先ほど依光先生が話していたように 「学会によっては、『出産、子育て中であれば必 ずしも5 年内に専門を取らなければならない』 ということではない」ので、しっかり確認して 対応していただきたいです。

グループ7

グループ8

託児室

□玉寄座長:有難うございました。病院長の立 場から、納得できるご意見を頂けました。

今のご意見にもあったように、確かに医療現 場において女性医師の存在は、非常に大切で す。「単なる労働力」というだけではなく、や はり「女性ならではの仕事ぶり。女性にしかで きない対応や診療」もあると思います。「出産・ 子育てや介護を経験しているからこそ、気づく こともあり、それを職場に活かせることも大い にある」とも考えています。

女性外来を開設する医療機関も増えており、 患者や診療面のニーズとしても、「今、女性が求 められている」と言えるのではないでしょうか。

また、病院や職場への要求をしたり権利を主 張するからには、責任が伴いますよね。ですの で、「それに見合ったスキルアップも非常に重 要」かと思います。あとは、「患者に信頼しても らい、安全で良質な診療を行うためにも、やは りそれぞれのスキルアップが重要」と思います。

そして、「1 人でも多くの医者が現場に関わり 続けることで、全体の医師不足が解消でき、そ れが職場全体の疲弊感の改善にも繋がるのでは ないか」と考えます。そして、それがやはり 「患者にとっても、安全で良質な医療の提供に 繋がるのではないか」とも思います。

医師本人や各病院の取り組みだけではなく、 ‘システムや制度の改善’といった、更に大き な枠組みでの改善が必要な部分もあるのではな いでしょうか? この件に関して、県福祉保健 部医務課の呉屋さんからご意見を頂けますか?

□呉屋祐美子氏(県福祉保健部医務課):先日、 各医療機関宛てに、女性医師復職支援に関する 補助金について通知したところです。厚生労働 省でも色々な支援策を講じており、女性医師等 就労支援事業として1)相談窓口事業、2)病院研 修事業、3)就労環境改善事業が設けられていま す。「これらを活用し、先生方の負担が少しで も軽減されれば」と考えています。

「今後も、女性医師バンクと連携を取りなが ら、様々な情報を先生方へ提供したい」と考え ていますので、宜しくお願いします。

□玉寄座長:呉屋さん、有難うございました。

話は変わりますが、先週末に那覇市で開催さ れた全国男女共同参画フォーラムに参加してき ました。職種を問わず、様々な業界や分野で仕 事に従事する女性が参加していました。そこで 武川恵子内閣府大臣官房審議官から日本の女性 の就労条件の報告がありました。「日本は、世 界的にみても女性の就労状況や社会的地位にお ける割合が非常に低く、170 カ国中50 位。こ れは、先進国の中でとても低い水準」というこ とでした。

このような状況を受け、政府も‘活躍が期待 されながら女性の参画が進んでいない分野’と して特に医師や研究者を挙げ、「このような分 野の指導的地位における女性の割合が、2020 年までに30 %まで底上げできる具体的な環境 整備に取り組む方針を検討している」ようで す。今後、システムや制度そのものが良い方向 に変わってくる可能性も期待できるかもしれま せんね。

本日はグループディスカッションを始める前 に、予め参加者の皆さんへ「『専門や得意分野 を持つことを、しないでも構わない・必要な い』としたら、なぜそう思うのか、理由を教え てください」という質問を行いました。

それに対する回答で、「やりがいを感じて働 いているならば、専門性の有無は問題ではな い」、「専門分野を持ち、その技術を高めること は重要。しかし、専門分野を持たずとも、健診 業務等で収入を得る手立てがある。したがっ て、必ずしも専門が無くても、できる範囲の仕 事を行えば良いのではないか」、「専門医には、 コンサルトすれば良い」、「専門を取っても、出 産・育児等でどうしても休まなければならない 時期があり、結局は男性と差がついてしまう」 等の意見が寄せられています。

先ほど宮里病院長からも「専門医は取った方 が良い」との意見でしたが、ここで改めて専門医 取得の重要性・必要性について、那覇市立病院 の知花先生からもご意見を頂きたいと思います。

□知花なおみ先生(那覇市立病院):「専門医 は取った方が良い」と思います。どの病院でも、専門があるほうを採用しますので。また、 女性も男性もそうですが、何処かでライフイベ ントが必ずあるので、「その時点で自分の強み を持っている」というのは良い事であり、「武 器として持って置くべき」と思っています。専 門医取得は、皆さんにも是非お薦めします。

□玉寄座長:どうも有難うございました。女性 医師部会員のメンバーでもある銘苅先生は、如 何でしょうか?

□銘苅桂子先生(琉球大学医学部附属病院): 私も知花先生のご意見と一緒で、「専門医は、 やはり必要だ」と思います。というのも、「医 師を続けていくために必要な事やモチベーショ ンの1 つとして、専門医がある」と思います。 それから、「強みとしても、専門が必要」との 流れで話が進んでいますが、やはり私たち医師 になった原点に返ると、「どのようにして患者 を癒すのか。医師の使命を果たすために、患者 にどうやって貢献するのか」を考えた場合、 「自分を高めていく技術や知識を学ぶ姿勢がす ごく大切で、患者にそれが貢献していく」と考 えます。知識が無いまま患者を治すことは、絶 対にできません。技術も中途半端であれば、尚 更です。医師は、日々学んでいかなければ患者 に迷惑をかけてしまいます。「専門医を取ると いうことは、自分自身のためでもありますが、 患者のためになる」とも考えます。

しかし、専門医が必要でも、ライフイベント 等で取得が難しい時期があります。そんな時 に、周りのサポートが非常に重要になると思い ます。私たちの医局では、休職中の先生方への サポートとして、専門医取得に向けて電話する という支援を行っています。私も、このような 恵まれた環境でした。

どの科でもどの病院でも、「自分自身が専門 医を取る」というだけではなく、「若い先生方に も専門医を取るよう、目指すような方向性や環 境を作ってあげることも大事」ではないでしょ うか? そういうふうにする中で、「1 人ずつ・ 少しずつでも出来るような医者が出てくると、 そのことが実は自分を助けてくれ、自分の力に もなってくれることにも繋がる」と思います。

実際、私もがむしゃらに専門医を取ろうと頑 張ってきましたが、今は少しずつ私と一緒に働 いてくれる若い先生方が私を助けてくれていま す。そして、それがすごく頼もしく楽しいで す。「患者にも良い医療を提供できるようにな った」とも思います。

「今日参加いただいた先生方一人一人が、そ のような雰囲気作りをしていくことが大事では ないか」と考えました。

□玉寄座長:具体例も交え、説得力のあるご意 見を有難うございました。

人それぞれのやり方やペースがありますの で、「どんな選択肢を選んでも構わない」と思 います。「自分の時間や家族の時間を優先し、 場合によっては家庭に入ることを選択しても良 い」とも思います。

確かに、仕事とプライベートの両立はとても 大変ですが、しかし能力や可能性があるのにそ れを活かさないのは、少し勿体無いかもしれま せん。

「臨床の現場に戻ってくること・仕事を続け ること・ステップアップすること・専門医を目 指すことは、決して思っているほどハードルは 高くない」と思います。そして、「そうする為 に、スーパーウーマンである必要もない」とも 思います。多少の努力は必要でしょうが、必要 以上な無理はせず、先生方それぞれのペースで でも十分できるのではないでしょうか。

最初から、「子育てや介護をしながら、働く のは無理。ステップアップと両立させるのは無 理」と思い込み、尻込みや敬遠をするのではな く、「『働き続けること・スキルアップ・ステッ プアップすることの、楽しさや大切さ。そこに 自分のやりがいを見いだせる可能性も十分にあ るのだ』と言うことをきちんと認識したうえ で、各々のスタイルを決めても良いのではない か」と思います。

しかしながら、それぞれの先生方の意欲や頑張りに頼り過ぎないようにするためには、やは り「病院・職場での具体的なサポートや改善へ の取り組みが引き続き続けられるべき」と考え ています。医者も病院側も、各々できるとこ ろ・やるべきことを具体的に取り組み、お互い を認め合い、そして歩み寄れるような環境が出 来れば、それが理想的なのかもしれませんね。

県医師会・医師バンク事業は、そのお手伝い を担えるよう、架け橋になれるよう、これから も取り組んで参ります。

以上をもって、本日のフォーラムを終了しま す。長時間、遅くまでお付き合い頂き、有難う ございました。

印象記

沖縄県医師会女性医師部会委員

玉寄 真紀今年も、多くの皆様にご参加いただき且つ活発にご討議いただき、有難うございました。改め て心より厚く御礼申し上げます。

過去のフォーラムでは、「出産・子育てに関わる女性医師の職場復帰や仕事との両立に関する支 援」の内容を中心に取り上げて参りました。そして、県全体の病院長との懇談会を重ねる度に、 各医療機関でも女性医師支援の取り組みが具体的に進められています。このように、復職希望者 を受け入れることに積極的な医療機関が多々あるにも関わらず、それが上手くマッチングしてい ない現状が浮かび上がってきました。そのような中、女性医師部会も直接各医療機関へ伺い、医 師バンク事業の普及活動と併せ女性医師を取り巻く環境の問題点の聞き取りを実施したところ、 「今後ライフサイクルが変化しても、仕事を続けたい」と考えている先生方が、意外に少ないこと を実感しました。

そこで今回は、「医療現場に携わり続けることや、仕事を深めてスキルアップ・ステップアップ する大切さについて、改めて考えてみよう。そして、『様々なライフイベントがあっても働く意欲 を持ち続け、その意欲や能力を発揮する為に、病院や職場に要求するだけではなく私たち医師自 身が心掛けて取り組むべきことは無いか?』をディスカッションする」という主旨のもと、開催 しました。

毎年開催することでフォーラムの認知度が高まり、「今回も楽しみにしていた」という声が届く までになりました。「フォーラムを『イベントの1 つ』として終わらせるのではなく、女性医師部 会の活動や医師バンク事業に確実に繋げていきたい」と、切に思っております。

本フォーラムは、「出産・子育てをしている女性医師の先生方の集まり・・」というイメージを 持っていらっしゃる先生が多いことでしょう。しかし、「復職支援の取り組みにより、1 人でも多 くの医師が臨床現場に戻り臨床現場に携わり続けることで、医師の労働環境の改善に繋げたい」 とも思っております。そして、今後の展望として「休職をせざるを得なかった男性の先生やご身 内の介護に関わる先生の話題にも取り組みたい」とも考えております。

ですので、1 人でも多くの先生方のご意見や「生の声」を頂戴したいと思っております。「未だ 参加したことがない」という先生方、来年はぜひお越しください。部会委員一同、心よりお待ち しております。