臓器移植普及推進月間(10/1 〜 10/31)によせて 〜臓器提供の現場から〜

豊見城中央病院外科 大田 守仁

臓器提供は誰のため?

昨年、12 年ぶりに臓器移植法が改正され今 年7 月から施行されています。8 月には3 例の 脳死での臓器提供があり今後も増加が期待され ます。一方で移植を待っている患者さんはまだ まだ沢山おり、いずれも移植をしなければ長期 の生存が期待できない方々ばかりです。待機期 間中に亡くなってしまう人もいます。このよう に移植医療というのは、臓器提供という善意の 贈り物があって初めて成り立つ医療なのです。

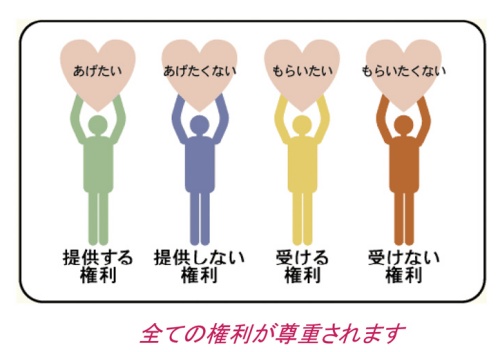

それでは臓器提供というのは果たして誰のた めに行うものなのでしょうか。当然、それによ って恩恵を受ける人がいるわけなのですが、本 当は臓器を提供した人自身、あるいはその家族 のために行うものなのです。自分の死後、臓器 を提供したい、誰かの役に立ちたいというのは その人自身の思いです。また身内の死後、臓器 だけでもどこかで生き続けてくれたらというの は愛する人を失った家族の思いでもあります。 そういう思いをかなえるのが臓器提供であり、 思いを確認するのがオプション提示です。臓器 を提供することは、患者・家族の一つの権利な のです(図1)。

(図1)臓器移植に関する権利

死は医療の敗北ではない

オプション提示の仕方が難しいという話は良 く耳にします。懸命に手を尽くしたのに患者を 救うことができない、この患者はもう助からな い。それが分かったとき医師は落胆と失望に直 面します。そのような状況で死後の話(=臓器 提供)なんてできない、というのは理解できる 話です。しかし考えてみれば人間は永遠に生き ることはできず「死」は全ての人に必ず訪れる ものです。最善をつくし、全力で当たっても救 えない命はあります。それは医療の敗北ではあ りません。やるべきことをやり尽くしたその後 にまだできること、それがオプション提示だと 考えてください。従ってオプション提示という のは患者を見捨てることではありません。患者 のために何かをしてあげたいという行為の延長 線上、最後に行き着くところなのです(図2)。 かの天才外科医ブラック・ジャックをしても患 者を救えないこともあります。彼は恩師本間丈 太郎を救えなかったときに、「人間がいきもの の生き死にを自由にしようなんておこがましい とは思わんかね」という言葉を投げかけられ苦 悩します。それでもメスをふるい患者を救い続 けるのです(ブラック・ジャックはオプション 提示はしませんが)。

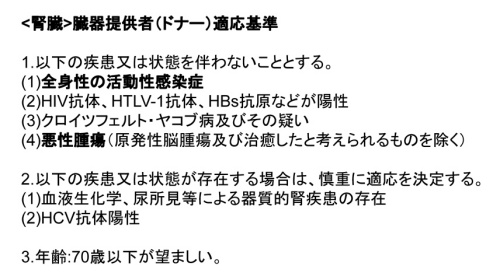

(図2)< 腎臓> 臓器提供者(ドナー)適応基準

家族の心の支えに

患者の予期せぬ突然の状況に家族は困惑し、 そして救命できないと医師に告げられると激し く動揺します。泣き叫ぶ方もいますし、奇跡を 訴える方もいます。医師を非難する方もいるか もしれません。当然すぐには受け入れられない 状況です。治癒の可能性が少しでもあれば治療 に全力を尽くしますが、臨床的に脳死と判断さ れればそのことを家族にきちんと説明しないと いけません。人間の「生」には期限があり、医 療には限界があることはまぎれもない事実なの ですから、救命できないことを家族に納得して もらう必要があります。これは臓器提供に関わ らず大切なことで、一見非情なことのように思 えますが、動揺する家族の心を落ち着けるため に行うものです。患者が亡くなるまでの間、ど うなるか分からないままずっと付き添って、最 期の時にはただただ叫び続けるという状況は家 族にとって精神的にかなりきつい状態で多大な 負担を強いるばかりです。勿論死を受け入れる ことは辛いことで時間がかかりますが、丁寧に 何度も説明を行い、家族に死を覚悟してもらう ことで精神的な負担は軽減されるはずです。臨 終の際にも、悲しみの中に安らかさを見いだす ことができるかもしれません。これも「グリー フケア」の一つです。

「最期」の「最後」に

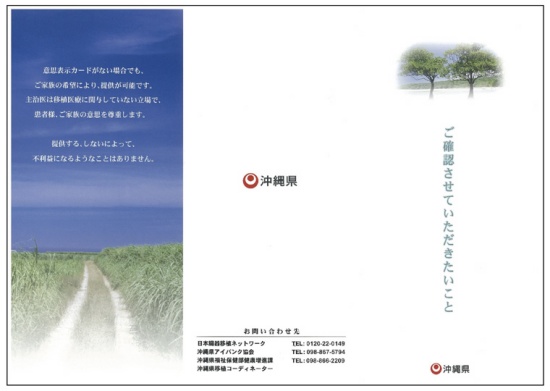

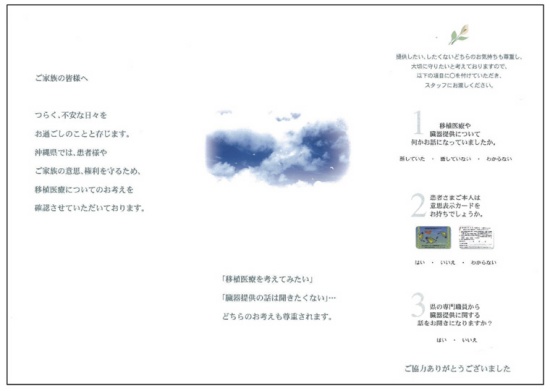

治療に全力を尽くし、救命できないことを丁 寧に説明すれば短期間といえども医師と患者の 間に信頼関係ができます。そうなれば患者の死 後どうしたいか、臓器提供という選択もあるが 希望するか、という話がしやすくなります。患 者あるいは家族に臓器提供の希望があれば、そ れは権利なのですから是非かなえてあげてくだ さい(ちなみに心停止後の腎臓、角膜提供はど この病院でも可能です)。家族は提供の気持ち があっても自分からは言い出しにくいもので す。だから聞かないと分からないし、分からな いとせっかくの思いもかなえられません。です からまず聞いてみましょう。聞くだけでいいん です。提供をすすめる必要はありません。とこ ろでそれが大事だと分かっていても、忙しくて とてもそんな時間はないという医師もいるかも しれません。現在の救急医療の現状からすると 無理もない話です。そんな場合でも、救命でき ない説明をするときに沖縄県が作成したパンフ レット(図3,4)をとにかく家族に渡してく ださい。県に依頼されているからと言って渡す だけで構いません。中に意思確認の内容記載が あり、提供希望がある場合には県の移植コーデ ィネーターに連絡してください。直ちに来院し て移植に関する説明は全て行ってくれます。

我々医師は患者のために尽くさなければなり ません。患者が最期を迎えようとする時、一番 最後に医療者がしてあげられること。それが臓 器提供の意思確認なのです。

(図3)沖縄県作成の意志確認パンフレット(表)

(図4)沖縄県作成の意志確認パンフレット(裏)

死後の生き方

人は自分がいずれ死ぬということを普段あま り実感していません。我々医療者ですらそうで しょう。でも死は確実に訪れます。ですから自 分がどういう死に方を迎えたいか、死んだ後ど うして欲しいかを日頃から考えて、それを家族 に話しておく必要があります。「死」について 考えることは、その間どう生きるか、即ち「生」 について考えることでもあります。皆さんも一 度「死」についてじっくり考えてみてはいかが でしょうか。肉体は滅んでも臓器として誰かの 役に立ちながらあり続けるという「生き方」も 悪くない、とは思いませんか?

興南、優勝おめでとう

最後に全くの余談ですが、夏の全国高校野球 選手権で興南高校が見事に全国制覇を果たし深 紅の大優勝旗を初めて沖縄に持ち帰ってくれま した。本当におめでとう、そして心からありが とう(涙)。(本稿は8 月24 日に書いています)