骨と関節の日(10/8)によせて「高齢社会における整形外科医療」

琉球大学整形外科 大湾 一郎

整形外科は運動器の病気と怪我を扱う診療科 です。運動器とは骨、関節、靱帯、脊椎、脊髄、 筋肉、腱、末梢神経など、身体を支え、動かす 役割をする器官の総称です。循環器や呼吸器、 消化器などと比べると一般の方々への周知が遅 れていますが、人の健康の根幹をなす器官とし て運動器は重要です。この運動器の健康が、身 体の健康維持にいかに大切であるかを認識して いただくために、日本整形外科学会では1994 年より10 月8 日を「骨と関節の日」と定めてい ます。「ホネ」の「ホ」は十と八に分けることが でき、10 月10 日の体育の日にも近いことが骨 と関節の日を十月八日に定めた理由です。

運動器は加齢に伴い故障しやすくなります。 このため、整形外科を受診する患者の多くは高 齢者ですが、整形外科(orthopedic surgery) の語源は、正しくする、矯正するという意味の ortho と、小児という意味のpedie を合わせた もので、元来、側弯症や内反足など、子供の変 形を矯正する学問に端を発しています。それが 少子高齢化に伴い、小児の患者数が激減し、骨 粗鬆症や変形性関節症などの疾患に罹患した高 齢者の占める割合が多くなりました。

整形外科の疾患で、高齢者がきたしやすい骨 折に大腿骨近位部(頚部と転子部)骨折があり ます。転倒などにより大腿骨近位部骨折を受傷 すると、骨折が治癒しても歩行能力の低下が生 じことが多く、寝たきりになることも少なくあ りません。沖縄県における本骨折の発生数は、 1988 年には年間492 例であったのが、2004 年 には1,492 例と約3 倍に増加しています。この 増加の大きな要因は高齢者数の増加によるもの ですが、転倒・骨折をきたしやすい虚弱な高齢 者が増えたことも原因の1つになっています。

変形性関節症も高齢者に多い疾患です。関節 軟骨が摩耗し、関節の痛みや変形が生じます。 股関節や膝関節の変形性関節症では歩行が困難 になることが多く、末期の場合には傷んだ関節 を人工関節に置換する手術が行われます。沖縄 県では年間千人以上の方がこの手術を受けてい ます。このように、高齢者数の増加に伴って、 整形外科の需要は今後もますます増えることが 予想されます。

高齢化率は65 歳以上の人口が総人口に占め る割合です。7 〜 14 %なら「高齢化社会」、14 〜 21 %になると「高齢社会」、21 %を超える と「超高齢化社会」と分類されます。平成21 年の本邦の高齢化率は22.7 %で、他に例を見 ないほどのスピードで超高齢化社会に突入して います。一方、沖縄県の高齢化率は17.5 % (平成21 年版高齢社会白書より。県の報告では 総人口141 万人、このうち65 歳以上の人口は 24 万人)で、全国で最も高齢化率が低い県に なっています。沖縄県は、平成12 年に男性の 平均寿命が全国26 位に転落する「26 ショッ ク」を経験しましたが、女性は依然全国1 位を 維持しています。また百歳以上の長寿者の人口 比も全国1 位を占め、長寿の県として知られて います。このため、高齢者が多いイメージがあ りますが、出生率が高く、また若年者の県外流 出が低いことから、15 歳から64 歳までの生産 年齢人口の割合が高くなっています。

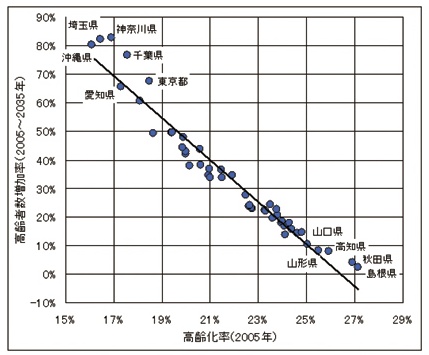

高齢者を支える生産年齢人口が多いと社会の 活性化や福祉の充実に役立ちますが、生産年齢 人口=高齢者予備軍と考えると、高齢者数の増 加が今後も持続することが予測されます。実 際、高齢化率と高齢者数増加率には図1 に示す 関係があります。島根県や秋田県など高齢化率 が25 %を超える県では、高齢者数はすでにプ ラトーに近い状態にあり、高齢者数の増加はほ とんどありません。このような地域では、高齢 者医療の質を高める対策が必要になります。こ れに対し、高齢化率の低い沖縄県では高齢者数 の増加が今後も生じ、高齢者医療の対策として は量と質の両面を考えなければいけません。特 にハード面での充実が今後ますます大切になる のではないでしょうか。

図1 高齢化率と高齢者数増加率

(出展:国勢調査、国立社

会保障・人口問題研究所「都道府県の将来推計人口」)

いずれにせよ、生産年齢人口が減り、高齢者 が増える状況を考えると、病気に罹患した人だ けを治療するこれまでの医療では不十分である ことが分かります。私たち医療者が社会に積極 的に働きかけて、病気に罹患するリスクが高い 高齢者を対象にした、高齢者の健康増進をサポ ートするシステム作りが必要です。

このような対策はこれまで、「健康日本21」 や「健康フロンティア戦略」など厚生労働省や 文部科学省が中心となってその事業を進めてき ました。「新健康フロンティア戦略」では生活習 慣病の危険因子であるメタボリックシンドロー ムに焦点が当てられ、メタボと略された言葉は 国民の間に浸透し、国民の健康に対する意識の 改革に大きく役立っています。その一方で、国 指導の事業であるために、国民は健康でいるこ とが義務であり、国が健康であることを強制し ているとの批判が挙がっているのも事実です。

その点で、「骨と関節の日」のイベントや 「ロコモティブシンドローム(運動器症候群)」 の提唱は日本整形外科学会が主体となって、よ り国民に近いレベルで運動器の健康を守ろうと する取り組みです。健康に関する一般市民を対 象にしたアンケート調査で、将来の不安に対す る回答で最も多かったのが、「寝たきりや認知 症で要介護状態になること」です。平成19 年 国民生活基礎調査の現況によれば、要介護状態 となった原因の1 位は脳血管障害、2 位は認知 症、3 位は高齢による衰弱、4 位は関節疾患、5 位は転倒・骨折で、9 位の脊髄損傷と合わせる と、運動器の障害(4,5,9 位)が全体に占める 割合は24 %で、1 位の脳血管障害(23.3 %) より高くなります。私たち整形外科医は、ロコ モティブシンドロームの概念を広く国民に知っ ていただき、同じ目線で運動器の健康に取り組 んでいきたいと考えています。

今年の「骨と関節の日」のテーマは「ロコモ ティブシンドロームと腰痛」です。新聞紙面対 談や市民公開講座が予定されています。どうぞ ご注目下さい。なお、ロコモティブシンドロー ムとは、主に加齢による運動器の障害により、 移動能力の低下をきたし、要介護状態あるいは 要介護になるリスクの高い状態のことを指しま す。メタボに対抗してロコモと略されます。転 倒しやすい、階段で手すりが必要、15 分歩け ない、片脚立ちで靴下がはけない、1 リットル の牛乳パック2 個程度の買い物をして持ち帰る のが困難、掃除機や布団の上げ下ろしが困難な どの症状が1 つでもある場合、ロコモが疑われ ます。整形外科では、ロコモの疑いがある人に 対しては骨粗鬆症や変形性関節症などの運動器 の評価を行い、運動訓練のアドバイスを行って います。