腫瘍熱について

沖縄県立中部病院 玉城 和光

はじめに

腫瘍熱に遭遇する状況は既に悪性腫瘍の診断 がついている場合と、そうでない場合、つまり、 不明熱としての要素が強い場合の二つがある。 プライマリ・ケアの現場では後者に遭遇する場 合が断然多いと思われるので、ここでは主にそ れを想定して、議論を展開してみたいと思う。

不明熱としての腫瘍熱

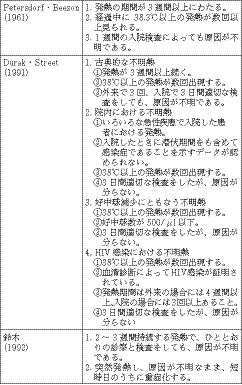

不明熱はプライマリ・ケア医や内科医だけで なく、あらゆる分野の医師にとってチャレンジ ングな問題である。色々な報告を見ても、不明 熱の原因としては感染症、結合織病・膠原病・ 血管年症候群、悪性腫瘍とカテゴリーは様々 で、原因疾患も多岐にわたる。その中でも腫瘍 熱は最後まで残る除外診断的要素が強い。さら に最近では、地球環境の変化、新興・再興感染 症(チフスやマラリアなど)、人口の高齢化、 免疫不全宿主の増加、市中感染から院内感染へ のシフト、病気の診断技術の発達と普及(微生 物の遺伝子診断、画像診断、臨床検査の効率化 など)、新しい疾病単位の確立、医原性要因 (藥物の種類と服用量の増加など)などの要素 も考えなければならない状況も加わり、不明熱 の鑑別診断は膨大なものとなり、それが腫瘍熱 へのアプローチを難しくしている感がある。こ のような状況を鑑み、不明熱についての約束事 項の変遷を知っておくのは大切だと思い、表1 に挙げておいた。

表1:不明熱についての約束事項の変遷

腫瘍熱の発生機序

腫瘍自体から産生され、また腫瘍壊死物質を 貪食した好中球やマクロファージが産生したイ ンターロイキン1(IL-1)、インターロイキン6 (IL-6)、腫瘍壊死因子(TNF)、インターフェ ロン(IFN)などの発熱性サイトカインが視床 下部近傍の血管網の内皮細胞に運ばれ、そこで プロスタグランジンE2(PGE2)の産生と分 泌が促される。それが体温調節中枢(Pre- optic Anterior Hypothalamus-Poah:PAHP) に行き、セットポイントが上昇する。この結 果、血管収縮により熱放散が抑制され、筋収縮 やshivering による熱産生が促進され、発熱を 起こすと言われている。

腫瘍熱に関する当院のデータ

古いデータではあるが、沖縄県立中部病院で 腫瘍熱について調査したものを紹介したい。 様々な文献で腫瘍熱の特徴が議論されている が、我々のデータから導き出される特徴もそれ らとほぼ同等なので、ここで紹介する意義はあ ると思う。

1987 年1 月から1990 年2 月までの約3 年の 間に沖縄県立中部病院血液・腫瘍内科へ入院し た患者252 人(男性133 人、女性119 人)のう ち、38 ℃以上の発熱のエピソードのあった187 人(男性99 人、女性88 人)を対象とした。延 べ入院回数は437 回で、延べ発熱回数は661 回 であった。各々のエピソードについて、熱型、 発熱に伴う症状、全身状態、比較的徐脈の有無 の4 項目について調べてみた。

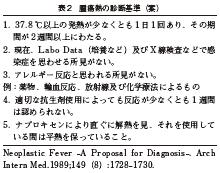

腫瘍熱は延べ261 回を数え、発熱エピソード 全体: N=661 の40 %を占めている。腫瘍熱の 診断に関しては、表2 の診断基準を用いて行っ た。腫瘍熱がこのように多いのは、全入院患者 の内、成人T 細胞性白血病をはじめとするリン パ系腫瘍が半数以上を占めていることが関係し ているかも知れない。

表2:腫瘍熱の診断基準(案)

熱型については、稽留熱、弛張熱、間欠熱、 波状熱、周期熱に分類し、それぞれの定義に従 って調べてみた。ちなみに、稽留熱は1 日の体 温差が1 ℃以内で、38 ℃以上の発熱が持続す るもの、弛張熱は1 日の体温差が1 ℃以上の変 化となるが、37 ℃以下にまで下がらないもの、 間欠熱は1 日の体温差が1 ℃以上の変化をと り、37 ℃以下にまで下がるもの、波状熱は発 熱時期と発熱しない時期が不規則に繰り返され るもの、周期熱は規則的な周期で発熱を引き起 こすものと、それぞれ定義される。余談ではあ るが、マラリアに伴う発熱の熱型については、 熱帯熱、三日熱、四日熱、毎日熱なるものが使 用されている。ちなみに当院のデータでは、間 欠熱が全体の60 %(N=396)を占め、その内 の49 %が腫瘍熱であった。稽留熱が全体の 10 %(N=66)で、その内の42 %が腫瘍熱で あった。

発熱に伴う症状については、寒気: chilly sensation、悪寒: chill、悪寒戦慄: shaking chill に分けて調べてみた。寒気: chilly sensation とは軽度の寒さを感じるが毛布や布団を 羽織る程ではない場合、悪寒: chill とはゾク ッとくるような強い寒さを感じ、毛布や布団を 羽織りたくなる、あるいは羽織る程である場 合、悪寒戦慄: shaking chill とは歯をガチガ チさせる程に震え、しゃべるのもままならない 場合とそれぞれ表現すれば理解しやすいだろ う。ちなみに当院のデータでは、腫瘍熱につい て、症状が無いあるいは寒気: chilly sensation と軽度の場合が多い。理由は不明である が、悪寒戦慄が全体の14 %(N=90)に認めら れている中で、その内11 %が腫瘍熱であった。

全身状態については、診療録に記載されてい る内容に従い、次の3 つに分類した。すなわ ち、良好: not sick、軽度から中等度に不良: slightly 〜 moderately sick、不良: sick の3 つである。ちなみに当院のデータでは、良好: not sick が全体の52 %(N=345)を占め、そ の内の50 %が腫瘍熱であった。軽度から中等 度に不良: slightly 〜 moderately sick が全体 の15 %(N=102)で、その内の33 %が腫瘍熱 であった。不良: sick が全体の32 %(N=214) を占め、その内の27 %が腫瘍熱であった。

比較的徐脈については、次のような場合、つ まり、通常は1 ℃の体温上昇で8 〜 10/分の脈 拍上昇(体温が0.55 ℃上がったら、心拍数は 10/分まであがってもよい)があるが、この脈 拍上昇が小さいときに比較的徐脈ありと判定し た。ちなみに当院のデータでは、全体では 19 %(N=134)に認められ、その内の37 %が 腫瘍熱であった。

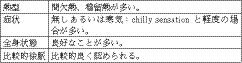

当院のデータから見えてくる腫瘍熱の特徴

熱型を解析してみると、間欠熱については感 度が48 %、特異度が76 %であった。稽留熱に ついては感度が42 %、特異度が61 %であった。 これらから、感度は高くないが、間欠熱と稽留 熱が多い傾向にあることが言えるであろう。

発熱に伴う症状を解析してみると、腫瘍熱に ついては、寒気: chilly sensation あるいは症 状が無い傾向が認められた。しかし、血液培養 陽性率で見てみると、悪寒戦慄: shaking chill がある場合(N = 90)は28 %、悪寒: chill が ある場合(N = 126)は13 %、寒気: chilly sensation がある場合(N = 63)は3 %、症状 が無い場合(N = 382)でも3 %と、症状が軽 度の場合でも意外に血液培養陽性率は高かっ た。これは入院患者の中に化学療法後の無顆粒 球症が多いことと関連しているものと考えられ た。既に述べたように、悪寒戦慄: shaking chill が全体の14 %(N=90)に認められてい る中で、その内11 %が腫瘍熱であったが、た またま血液培養が陰性だった可能性は残る。い ずれにしても、腫瘍熱については発熱に伴う症 状は軽い場合が多いと言えるだろう。

全身状態を解析してみると、良好: not sick については、感度が50 %、特異度が71 %であ った。軽度から中等度に不良: slightly 〜 moderately sick については、感度が33 %、特 異度が59 %であった。不良: sick については、 感度が27 %、特異度が54 %であった。これら から、感度は高くないが、全身状態の良好の場 合が多い傾向にあることが言えるであろう。

比較的徐脈を解析してみると、感度が37 %、 特異度が84 %であった。これらから、感度は 高くないが、比較的徐脈を認められる場合が多 い傾向にあることが言えるであろう。

腫瘍熱について、当院のデータから見えてく る特徴をまとめたものが表3 である。

表3:沖縄県立中部病院血液・腫瘍内科における腫瘍熱の特徴

腫瘍熱へのアプローチのまとめ

プライマリ・ケアの現場において、原因のは っきりしない発熱を見る場合は、熱型、発熱に 伴う症状、全身状態、比較的徐脈の有無は必ず チェックしておきたい。これらが多く揃う場合 は腫瘍熱の可能性を考えることが大切である。 当院のデータからは、薬剤熱と輸血反応につい ても、腫瘍熱と同様な傾向を示すことも明らか となっている。よって、実践的には、まず、薬 剤熱を鑑別することが重要であろう。

おわりに

不明熱へのアプローチの一環として腫瘍熱を 見てみると、結局、大切なのは、病歴と理学所 見をしっかり取り、患者の状態を十分に観察す るという、地道な基本の積み重ねと言えるであ ろう。読者の皆様には、これらの基本を振り返 る機会になってくれればと、筆者として願う次 第である。

参考文献

● 柳瀬敏幸(2000)不明熱 病気のプロフィルNo.35:1-24

● 鈴木忠(1992) 不明熱. MP9:1443

● Petersdorf RG & Beeson PB (1961). Fever of unknown

origin: Report on 100 cases: Medicine 40:1

● 柏平八郎(1992) 不明熱.日内会誌81:444

● Neoplastic Fever A Proposal for Diagnosis Arch Intern

Med.1989;149(8):1728-1730.