脳脊髄液減少症

ハートライフ病院 末吉 健次

【要旨】

脳脊髄液減少症は、近年マスコミにも取り上げられ一般的に知られるようになって きた。しかし、実際には、診断基準がはっきりせず、症状も多彩であること、特に交 通事故と関連する事が多く、担当した医師が診断、治療に難渋しやすい疾患である。

今回は脳脊髄液減少症の診断、治療、及びその問題点を上げ、少しでもこの疾患 の理解を深め日常の診療の助けになることを目的とした。

はじめに

脳脊髄液減少症は低髄液圧症候群と呼称され ることもある。つまり、何らかの原因で脳脊髄 液が減少して立位時に頭蓋内圧が低下し、牽引 性頭痛を引き起こす事が基本にある。よって、 頭痛時に臥位になることによって速やかに頭痛 は改善する。

最初に低髄液圧による頭痛を報告したのは 1938 年、ドイツの神経内科医Schaltenbrand と言われている。

また、腰椎麻酔や髄液検査のための腰椎穿刺 後に起立性頭痛が生じる事は以前より広く知ら れている。その治療法も臥床安静、ブラッドパッ チが行われてきた。つまり脳脊髄液減少症による 診断、治療は以前よりなされていたのである。

しかし、交通外傷後に生じる頭痛、悪心、嘔 吐、複視、聴力障害、頚部痛、視機能障害、め まい、倦怠感等も脊髄液減少症の可能性がある との報告がなされ、本疾患と交通事故による外 傷性頚部症候群(むちうち症)との関連が、今 問題となっている。

診断

本疾患の診断基準としては、国際頭痛学会の 国際分類「特発性低髄液圧性頭痛」、日本神経 外傷学会の「低髄液圧症候群の診断基準」、脳 脊髄液減少研究会の「脳脊髄液減少症ガイドラ イン2007」がある。いずれの診断基準も脳脊 髄液が漏出することにより引き起こされる牽引 性頭痛に基づくものであるが、その診断基準は 微妙に異なっている。(脳脊髄液減少症ガイド ライン2007 http://www.npo-aswp.org/ 2007-0330.pdf)

国際頭痛分類における診断基準と日本神経外 傷学会の基準では頭痛は座位または起立時をと ることにより15 分以内に頭痛が増悪するとあ るが、脳脊髄液減少症ガイドライン2007 では 座位、起立時により3 時間以内に悪化すること が多いとなっている。

髄液圧に関しては国際頭痛分類では座位髄液 圧が60mmH2O 以下、日本神経外傷学会では特 に座位の記載なく60mmH2O 以下となっている が、脳脊髄液減少症ガイドラインでは一定の傾 向なく、正常圧であっても否定できないとして いる。

画像診断に関しては脳脊髄液減少症ガイドラ インではRI 脳槽・脊髄液腔シンチグラムを最 も信頼性の高い画像診断法とし、他のMRI の 画像は参考所見としているが、他の2 つの診断 基準では特にRI 脳槽・脊髄液腔シンチグラム を重要視していない。

また、日本神経外傷学会のみが、外傷後30 日以内に発症し、外傷以外に原因が否定的であ るとなっている。

治療

1.保存的治療

10 〜 14 日間の安静臥床、補液(1,000ml 〜 2,000ml/日)

2.硬膜外自家血注入(ブラッドパッチ)

上記のように脳脊髄液減少症は診断基準が統 一しておらず、診断に難渋するが、以下当院で の診断、治療を記載する。

はじめに、症状の発症機転、その経過を十分 に問診すること。

頭痛を主な症状として、立位または座位によ り頭痛が生じ、その頭痛が臥位によりすみやか に改善すること。造影MRI にて硬膜肥厚、脳 の下垂、MRI ミエロにて髄液漏出の所見を参 考所見とする。RI 脳槽シンチにて髄液漏出、 早期膀胱内RI 集積を重要視するとしている。

上記の所見あれば、患者さんに髄液減少症が 疑わしいこと、治療法として10 日から2 週間 の安静臥床と補液およびブラッドパッチ等があ ることを説明する。

患者さんが治療を希望された場合はブラッド パッチによる感染、腰痛、頭痛等のリスクにつ いて、複数回治療を要する場合があること、ま た、ブラッドパッチを施行しても改善しない可 能性もあることを説明して、同意を得られれ ば、入院治療としている。

ブラッドパッチを施行し、頭痛改善がない場 合は再度RI 脳槽シンチを行い、その効果を確 認する。なお、ブラッドパッチを施行する場合 は麻酔科に依頼している。

症例1

37 歳男性、平成20 年5 月17 日交通事故

同年6 月20 頃より頭痛、めまい、嘔気が立 位、歩行時に出現し、臥位にて楽になることを 主訴に当院脳外科受診。症状より脳脊髄液減少 症を疑い精査施行。

MRI、MRI ミエログラフィーでは髄液漏の 所見なし。

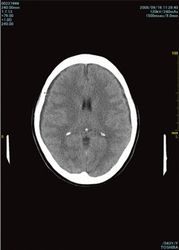

しかし、RI 脳槽シンチでは膀胱早期集積およ び腰椎レベルの髄液漏の所見を認めた(図1、2)。

図1

図2

上記より脳脊髄液減少症と診断して10 日間 の臥床、補液を施行した。しかし、症状改善な く、自家血ブラッドパッチ施行。症状はすみや かに改善した。

症例2

42 歳女性 平成20 年8 月30 日仕事中に荷 物が後頭部に当たり当院救急受診。頭部CT で は異常所見なし。

その後も頭痛続くため、9 月16 日脳外科受診。

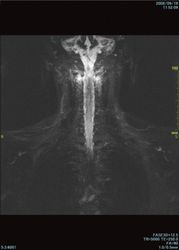

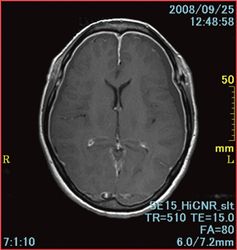

頭部CT にて両側慢性硬膜下血種の所見を認 めた(図3)。血腫は薄いが、脳溝の消失、側 脳室の狭小化を認め、頭痛も強いため同日両側 穿頭ドレナージを施行した。術後、頭痛はひど くなり、頭部CT での硬膜下血腫残存を認め た。頭痛は横になると楽になること、受傷機転 も後頭部に荷物が当たり前屈する状態となった ことにより脳脊髄液減少症を疑い9 月17 日 MRI ミエログラフィー、9 月24 日脳槽RI シン チ施行した。これらの検査ではいずれも左右 C2 レベルからの髄液漏出の所見と早期膀胱造 影を認めた(図4、5)。9 月25 日の造影MRI でもびまん性硬膜肥厚を認めた(図6)。

図3

図4

図5

図6

9 月25 日自家血ブラッドパッチ施行。その 後、頭痛はいくぶん軽減するも、やはり起き上 がると頭痛が増悪するため、9 月29 日MR ミエ ログラフィー施行すると、左側からの髄液漏出 所見は消失したが、右側からの髄液漏出所見は 以前同様に認められたため、9 月30 日ブラッド パッチを右側中心に施行した。症状はさらに軽 減し、10 月6 日MRI ミエログラフィーでは髄 液漏出所見が消失した(図7:ブラッドパッチ 前、図8:1 回目ブラッドパッチ後、図9:2 回目 ブラッドパッチ後)。頭痛は軽減したが、軽度 の頭痛は持続しており、頭部CT でも硬膜下血 腫はやや多くなっており、脳溝消失、側脳室狭 小化は変化ないため10 月9 日再度穿頭ドレナ ージ施行した。

術後、頭痛は著明に改善、頭部CT でも硬膜下 血腫は消失し、10 月15 日退院した。

図7

図8

図9

症例3

27 歳女性平成18 年交通事故。以前より頭痛 あったが、事故後より頭痛増強した。頭痛は身 体を起こすと増強して、臥位になると楽になる との訴えであった。平成21 年当院内科にて MR ミエログラフィーを施行したところ、右高 位頚椎レベルに髄液漏を疑う所見あり、脳外科 外来へ紹介となった。

症状、MR ミエログラフィー所見より脊髄液 減少症を疑い精査入院となった。

RI 脳槽シンチでは頚椎レベルの髄液漏の所 見はなかったが、左腰椎レベル髄液漏の所見及 び早期膀胱造影を認めた(図10)。

上記より脳脊髄液減少症と診断して10 日間 の臥床、補液を施行した。

しかし、頭痛は改善なく、12 月8 日自家血 ブラッドパッチを施行した。

術後、体位と関係なく頭痛は増強した。頭部 CT では特記すべき所見なし。

12 月16 日確認の脳槽RI シンチを施行した。 結果は髄液漏出像、早期膀胱造影は認められな かった(図11)。

図10

図11

しかし、症状の改善なく、12 月17 日退院、 以後、外来フォローアップとなった。

問題点

- 1.診断基準の統一性がない。

- 2.画像所見と症状が一致しないことがある。

- 3.交通事故との関連性の証明が難しい。

- 4.ブラッドパッチを複数回必要な場合やそれ を行っても症状が改善しない事がある。

- 5.硬膜下血腫と併発した場合、治療の順番に より増悪する事がある。

まとめ

頭痛は最も多い症状の一つである。

座位、起立時に増強し、臥位にて軽減する頭 痛は脳脊髄液減少症に特徴的症状とされるが、 必ずしも特異的なものではない。

また症状も多彩で、めまい、嘔気、聴力低 下、頚部痛等と交通事故でよくみられる外傷性 頚部症候群との鑑別も困難である。

確かに、長期臥床と補液または自家血ブラッ ドパッチにて改善する症例はあり、患者さんに 病態を説明して十分理解してもらい、診断、治 療する必要がある。

文献

1)土居浩、低髄液圧症候群の混乱について、spinal

surgery23(2),211-217,2009

2)斉藤慎哉、脳脊髄液減少症の画像診断と臨床、臨床放

射線54,725-735,2009

3)篠永正道、低髄液圧性頭痛の診断と治療、日医雑誌、

第136 巻、第11 号、平成20 年

4)日本神経外傷学会、「頭部外傷に伴う低髄液圧症候群」

作業部会報告、神経外科、第30 巻、第1 号2007

5)橋爪圭司、外傷性脳脊髄液減少症は実在するか: 365

症例の診療経験から、ペインクリニックVol.30 No.12

(2009.12)

6)脳脊髄液減少症ガイドライン2007

Q U E S T I O N !

次の問題に対し、ハガキ(本巻末綴じ)でご回答い ただいた方で6割(5問中3問)以上正解した方に、日 医生涯教育講座0.5単位、1カリキュラムコード(30. 頭痛)を付与いたします。

問題

脳脊髄液減少症に関して次の設問1 〜5 に対し、

○か×印でお答え下さい。

- 1.外傷性頚部症候群と鑑別が困難である。

- 2.脳槽脊髄液腔シンチは診断に有効である。

- 3.治療はブラッドパッチを最初に行う。

- 4.立位で増強し、臥位にて改善する頭痛は特異 的である。

- 5.診断には髄液圧の低下(60mmH2O 以下)が、 必要である。

CORRECT ANSWER! 5 月号(Vol.46) の正解

子宮頸癌の放射線治療

子宮頸癌の放射線治療について

問題:次の設問1 〜5 に対し、○か×印でお答え 下さい。

- 問1.切除不能進行例や全身状態不良例に対す る姑息的治療方法である。

- 問2.治癒には高線量を必要とするため、腸管 等の重篤な合併症が避けがたい。

- 問3.化学療法にて腫瘍の縮小をはかった後に 手術あるいは放射線治療を開始する方法が注 目されている。

- 問4.切除不能のIII 期例の約半数の患者は放 射線治療で完治し、同時併用化学療法により 更に治癒率は向上する。

- 問5.I,II 期に対して手術と放射線治療とでは 治癒率(5 年生存率)に差がない。

正解 1.○ 2.○ 3.× 4.× 5.×