女性医師部会主催出前事業プチフォーラム

“県立中部病院 女医ナーズにて”

沖縄県女性医師バンク相談員 山城 満子

5 月21 日(金)、今にも雨が降り出しそうな 梅雨空のもと、県立中部病院の「南冠寮」を訪 れた。建物の中に入ってすぐの壁には、初々し い今年の研修医一人一人の写真が貼られてい る。今年の研修医は総勢22 名、うち女性研修 医は1 名である。地下へと続く右手の階段を下 りていくと、研修医の部屋がある上の階の静け さとは対象的に、華やかな声が響いていた。明 るい光が溢れる奥のその一室では、県立中部病 院の女性医師で結成された「女医ナーズの会 2010 年度親睦会」が開かれていた。その日は 途中退席された方も含めて20 名の方が参加し た。沖縄県女性医師部会長の依光たみ枝医師が 率いるこの「女医ナーズ」は、すでに30 余年 もの歴史を誇り、例年この時期にその年の女性 研修医の歓迎会も兼ねた親睦会を開いていると のことである。「女医ナーズ」で職場や家庭な どでそれぞれが日頃抱えている悩みや思いを先 輩医師や同僚に打ち明け、相談にのってもらう などの交流を持ち、絆を深めていることが、こ の病院の女性医師の活力の一つとなっていると いってもよいだろう。その日は和・洋・中のオ ードブルと甘いデザート、乾いた喉を潤す冷た い飲み物などが診療で疲れた女性医師達を取り 囲む中、ここで研修を終えて様々な医療機関へ と巣立っていったOG も参加し、さながら同窓 会のような和気あいあいとした雰囲気に包まれ ていた。

今回は依光先生のご協力を得て、女性医師部 会主催の出前事業としてプチフォーラムを開催 していただき、女性医師部会役員である浦添総 合病院の外間雪野先生に女性医師の現状と必要 な支援体制についてお話しいただいた。外間先 生は内科医として勤務しながら、現在1 歳と3 歳の子育ての真っ最中である。外間先生自身が 産休や育休に関わる知識のないまま妊娠・出産 し、仕事と育児の両立でいろいろ考えることが あり、「少しでも多くの女性医師に、女性医師 を取り巻く状況を知っていただきたい」との思 いから今回お引き受けいただいた。先生の実体 験に基づいた説得力のあるお話しに、女医ナー ズの先生方も一心に聞き入っていた。

外間先生のお話は、以下のような内容であ った。

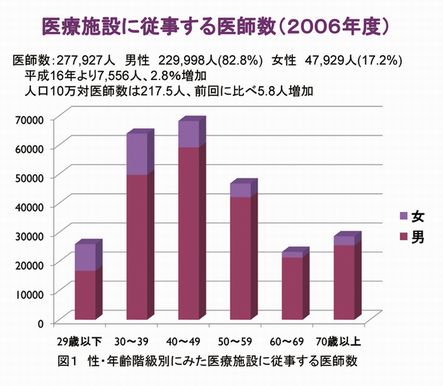

近年、国家試験合格者の3 割を女性が占め、 現場の女性医師の割合が増えてきたことが、医 師不足の一つの要因ではないか、ともいわれて いる。2006 年度の調査結果によると、実際に現 場で従事している女性医師は、医師全体の約 17 %であり、年齢別に見てみると20 代〜 30 代 では約30 %を女性医師が占めている。その後女 性医師の割合は減っていく傾向にあるが、全体 的にみても50 代で医師総数が激減している。こ れはこの年代から、現場から去る医師が男女と も多くなっているということを示している。

(2006 年厚労省資料より外間氏作成)

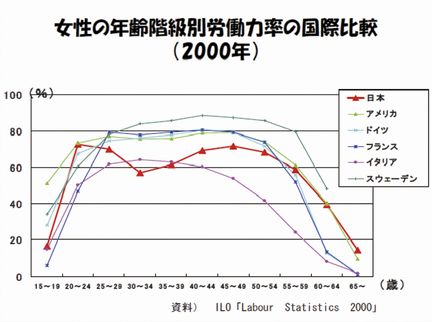

また国別で、女性医師以外も含めた全女性の 年齢別就労状況を見てみると、日本以外の国で はグラフが台形を成しているのに対し、日本で は20 代〜 30 代でいったん減少し、40 代でまた もどるというM 字型になっているのがわかる。 これを「M ディップ」といい、日本ではこの落 ち込みが強いのが特徴となっている。これはち ょうど妊娠出産を経験すると思われる20 代後 半から育児期間中である40 代までの女性の離 職率が高いということを示している。

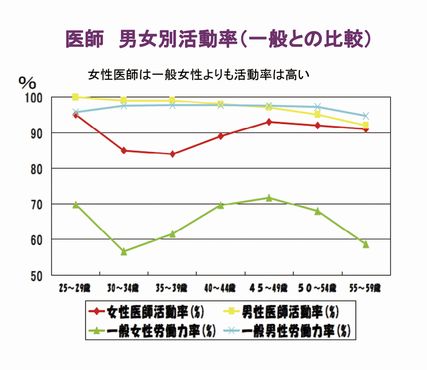

女性医師の場合にもM ディップはみられる が、全年齢を通して就労率は一般女性よりも高 く、再就業する率も一般女性よりも高くなって いる。これからすると離職する傾向も高くない ように見えるが、これは非常勤を含めた全就労 率であることに注意が必要である。

(平成19 年岡山県医師会女医部会総会ー山崎麻美国立病院機 構大阪医療センター副院長 特別講演「女性医師勤務環境改 善プロジェクトの取り組み」発表資料より)

平成21 年に日本医師会が行った、病院に勤務 している女性医師を対象としたアンケートによる と、一時的に離職をしたことがあるかとの問いに は約40 %があると答えており、主な理由は出産 及び子育てで、期間は6 ヶ月から1 年程の間とな っている。出産および子育て中の待遇に関して は、産休育休は国の労働基準法では6 〜8 週とな っているのだが、取得できているかどうかは、各 都道府県や医療機関によって様々であった。同 調査によると、約80 %は産休を取得できていた が、これは現在も病院で働いている女性医師の データであって、復職していない女性医師のデー タは含まれていない。おそらく産休を取得できる 職場であったから復職もしやすかったとも考えら れ、産休が取れない場合には辞めざるを得ないケ ースもあると思われる。育休に関しては、取得で きたのは約40 %であった。出産育児期間中にお ける身分保障に関しては、身分保障があるのは 約60 %、なしが約30 %で、あっても給与は支給 されないのが半数に上っていた。繰り返しになる が、以上の調査は現在もなお勤務している女性 医師を対象にした結果であり、離職した女性医 師を含めた全国調査はない。おそらく離職者の 方の状況がより深刻であることが予想されるた め、現況調査が必要であると思われる。出産手 当・育児手当は保険で受け取れるのだが、それ でも収入の減少は避けられない。またこの福利厚 生の恩恵を受けられるのも常勤になった場合であ り、研修医は国保であるため、出産・育児手当 も産休も育休も、その間の身分保障も給与もな いことがほとんどである。個人的には福利厚生の 面で考えると、常勤になってから出産育児に入 るのが有利ではないかと思われる。

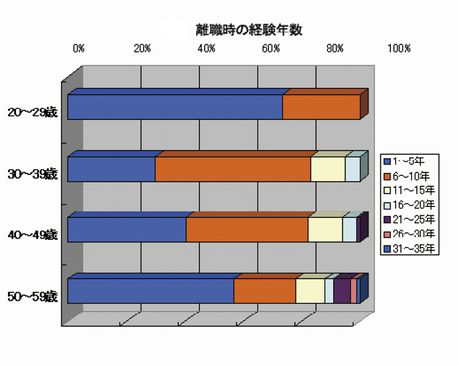

全国調査ではないが、東京医科大学の卒業生 を対象に行った調査では、常勤を辞めたことが あるのは約20 %で、60 歳までに73 %が離職を 経験し、離職時期はほぼ卒後1 〜 5 年の間となっ ていた。大学病院勤務中に辞める医師が多いの が特徴的で、また子供がいる医師の約70 %が離 職していた。また出産育児を機に離職した女性 医師で常勤として復職するのは33 %であり、非 常勤が約60 %、復職しない医師が5 %という結 果であった。このことからすると、女性医師が 常勤として復職しないかぎり、現場の臨床医が 減ってしまうのは当然であると思われる。

(2006 〜 08 年度科学研究費基盤研究(C)「女性医師における、 高い早期離職率に関する実態調査」東京医科大学医学部准教 授泉美貴より)

臨床医の減少により、これ以上、現場が疲弊 しない前になんとか対策を取らねばということ で、女医を現場に戻す為の取り組みが国を挙げ て行われている。女性医師がフルタイムで働け ない理由として育児があげられる。そこで国は 男女共同参画プログラムを組み、短時間就労な ど勤務体制の見直しや院内保育所の設置など、 女性医師の勤務環境の改善に取り組みだしてい る。本県でも、女性医師が気楽に相談できる場 として、県医師会女性医師部会のメーリングリ ストや女性医師バンクの窓口などが利用でき る。離職や休職した方が周りにいるのなら、そ の方々にも是非バンクの紹介してほしい、と外 間先生は述べられた。

医師不足が叫ばれている現在、男女を問わず 医師の勤務環境は厳しさを増す一方であり、そ の中でも女性医師の出産、育児は大変なストレ スとなっている。また、親の介護に携わる医師 の数も増えて来ており、その支援についてはま だ手つかずの状態である。この現状を少しでも 緩和すべく、沖縄県医師会では昨年8 月から沖 縄県女性医師バンクを開設し、本年からホーム ページもネット上に公開した。女性医師が働き やすい環境を整えるということは、医療界全体 の勤務環境の改善に繋がるものと考えており、 沖縄県女性医師バンクでは、各種支援情報を発 信する女性医師部会のメーリングリスト等の活 動に取り組んでいる、今回のプチフォーラムで 新たに13 名の女性医師の方が登録していただ いたことからも、部会の支援活動に対する期待 の高さが伺われた。

尚、今回の親睦会で行った女性医師支援につ いての紹介は、沖縄県女性医師バンク出前事業 「プチフォーラム」として、今後は浦添総合病 院、豊見城中央病院、他2 医療機関での開催を 予定している。女性医師のみならず男性医師、 事務関係者の方々も是非参加していただくよう お願いしたい。