女性医師支援担当理事連絡協議会

沖縄県医師会女性医師部会長 依光 たみ枝

去る5 月26 日(水)日本医師会に於いて、 標記連絡協議会が開催された。参加者は104 名 であった。以下に会の模様を報告する。

挨 拶

羽生田俊女性医師支援センター長

本会では平成18 年度より厚生労働省委託事 業として、医師再就業支援事業を実施し、多角 的な女性医師への支援を行っている。

昨年度は、女子医学生・研修医等をサポート するための会を始め、女性医師支援センターシ ンポジウム、女性医師等相談事業連絡協議会、 女性医師支援センター事業ブロック別会議等を 開催した。更に、医師会主催の研修会等での託 児サービスへ移設費用補助を行うなど、女性医 師の就業継続のため、着実に効果をあげている ことに重ねて感謝申し上げる。

さて、女性医師が就業を継続するために、出 産・子育ての時期における幅広い支援が求めら れているところであるが、とりわけ、保育支援 は欠かすことのできない最も重要なものだと考 えている。

本会では国に対しても各種保育システムに関 する制度の充実と予算等の要望を行ってきた。 そして今回、平成22 年度の政府予算で「女性 医師等就労支援事業」の中の就労環境改善事業 として、勤務先によるベビーシッター雇い上げ を含む多様な保育サービスの利用について、国 1/2、県1/2 以内での補助が可能となった。そ のため、本予算を有効活用していただきたく早 期の普及に向けて、本連絡協議会を開催したの で、地元の行政への働き掛け並びに、医療機関 の周知を進めて頂くようお願いしたい。

女性医師の活躍は、医療の望ましい発展に欠 かせない重要な問題であり、日医としてその実 現のために真摯に取り組みを進めていく所存で ある。

議 事

(1)女性医師等就労支援事業就労環境改善

事業の予算について

厚生労働省医政局医事課課長 杉野剛

女性医師の就労環境関係事業の見直し

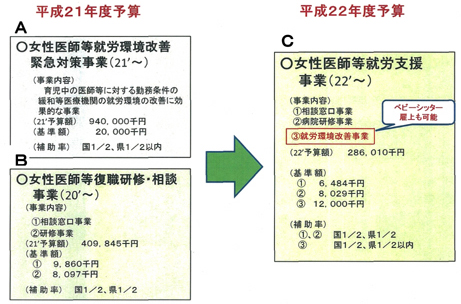

女性医師の就労環境に関する事業について は、日医の協力を得て、これまで着々と拡充し てきたが、平成22 年度予算から大幅に縮減さ れた。(図1 女性医師の就労関係事業の見直し 参照)

図1 女性医師の就労関係事業の見直し

平成21 年度予算では「女性医師等就労環境改 善緊急対策事業(940,000 千円)」図1-A と「女 性医師等復職研修・相談事業(409,845 千円)」 図1-B が補助事業としてあったが、平成22 年度 は「女性医師等就労支援事業(286,010 千円)」 図1-C に一本化され、大幅な縮減となった。

今回、大幅な縮減の判断が下った背景には、 昨年秋から実施されている行政刷新会議の事業 仕分けで、医師確保関係の関連予算が半減さ れ、その煽りを受けて女性医師関係の事業が大 幅に削減された。

削減された最大の理由は、予算化はしたもの の、実際の活用が少なかった点である。「女性 医師等就労環境改善緊急対策事業」の執行率が 5 パーセント台で、「女性医師等復職研修・相 談事業」は10 数パーセント台でしかなかった。

女性医師等就労支援事業の積極的活用について (図1-C 参照)

今、我々は平成22 年度予算の積極的な活用 について周知を行っているが、それと同時に平 成23 年度事業をどう取り纏めるかについても 検討を行っている。次年度女性医師等就労支援 事業の更なる充実を図るためには、クリアーし なければならない条件がある。

その条件とは、平成22 年度に予算化した2 億 8 千余の予算が確実に活用されることが必要と なってくる。もし、この予算も余るようなこと があれば、更に予算を削るべきとの議論になる。

就労環境改善事業活用について(図1-C 参照)

事業内容は特に変更はないが「ベビーシッタ ーの雇い上げ」も補助が可能となっているの で、各県で是非活用頂きたい。

女性医師の就労支援等関係事業実施状況及び平 成22 年度当該事業実施者(予定)について

本日お願いに参ったのは、何とか平成22 年 度予算(図1-C 参照)を使い切って頂きたく、 都道府県別の事業実施状況や実施先一覧を纏め た資料を提供する。

現在のところ、27 都道府県が手上げを行な っているが、予算全体の7 割程度に留まってお り、これを何とか100 %に近い数字に持ってい きたいと考えている。通常5 月締め切りを6 月 末頃まで、期間を延長して待ちたいと考えてい るので、手上げしていない県においては、地元 の県行政と折衝頂ければと考えている。相談窓 口事業実施の19 都道府県中12 県で県医師会へ 委託している。

各都道府県における補助率1/2 と1/2 以内の違 いについて

補助金活用時に重要なポイントは、県の補助 率が「1/2」なのか、「1/2 以内」なのかであ る。補助率が1/2 以内だと財政状況が厳しい県 でも何とか補助が受けやすいような環境になる かと思う。

その他

医学部入学定員の年次推移

ここ3 年で着実に医学部定員が増加してい る。今年度医学部定員は史上最も多い数の 8,846 人に達する状況である。2003 年から 2007 年の間の7,625 人から既に1.16 倍となっ ている。民主党はマニフェストで1.5 倍に持っ ていくと主張しているが、現実の問題として教 員確保の問題が課題になる。臨床研修医制度見 直しの際に起きた地域の医師が大学に引き上げ てしまう恐れもあり、医師不足を誘発させるな どの懸念から慎重に検討を行っている。

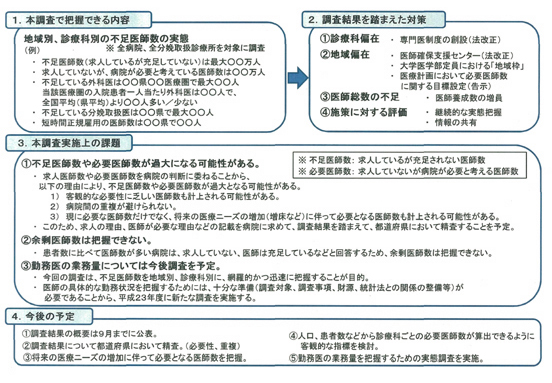

医師不足実態調査(案)(図2 参照)

みだし実態調査の依頼を今週中に各都道府県 あて行なう。資料はその概要である。医師不足 の問題は色々言われるが、厚労省として、詳細 に医師不足の実態を調査したことはない。リア ルな数字を踏まえた上で、今後の医師養成数の あり方について考えていきたい。

図2 医師不足実態調査(案)

女性医師の推移と支援

現状では6 人に1 人が女性医師であるが、近 年、医学部入学者に占める女性医師の割合は約 1/3 となっており、若年層における女性医師の 増加が著しい。しかしその一方で、女性医師が 生涯を通じてキャリアを全うすることが難しい 職場環境にあることも各種のデータで明らかに なっている。女性医師への支援が今後、医師確 保対策の大きな柱になると考えている。事業仕 分けの関係で整備されてしまったが、女性医師 等就労支援事業と女性医師支援センター事業を 柱に、事業の充実に向けて取り組んでいきたい。 以上、説明のあと、杉野課長を交えて女性医 師の就労関係補助事業について質疑応答等が行 われた。

(2)女性医師支援センター事業今年度の予 定について 日本医師会常任理事 保坂 シゲリ

平成22 年度女性医師支援センター事業事業計 画(1)

昨年度からの継続事業として、1)女性医師バ ンクによる就業継続、復帰支援(再研修を含 む)、2)女子医学生、研修医等をサポートするた めの会、3)医師会主催の講 演会等への託児サービス併 設促進と補助、4)各都道府 県医師会での女性医師相談 窓口の設置促進、5)各都道 府県医師会の女性医師支援 についての情報交換。

・女子医学生、研修医等を サポートするための会

女性医学生や若い女性 医師がキャリアを中断せず に就業を継続できるよう、 講習会等を通じ、多様な女 性医師像のモデルを提示す る。これは男女共同参画委 員会が企画、採取したものであり、平成18 年 度と平成19 年度は、男女共同参画委員会が医 師会と共催して行ったものであるが、平成18 年度はモデル事業として10 箇所、平成19 年度 は25 箇所で行い、平成20 年度からは、その他 医師会以外の学会医会等を含む44 箇所、平成 21 年度は同じく医師会以外の開催を含む47 箇 所で開催し、年々増加している。

開催に際する費用のうち、30 万円を上限と して本会が負担しており、開催するにあたって 託児サービスを併設した場合にも、その費用を 請求することが可能であり、これは本会が負担 する30 万円のなかに含まれている。

・医師会主催の講習会等への託児サービス併 設促進と補助

各医師会が主催する講習会、講演会、研究会 等に託児サービスを併設するための費用を補助 し、育児中の医師に対して学習機会を確保する ことにより、勤務継続及び復職の支援を行うも のである。近日中に都道府県医師会宛に通知書 を送付する予定であるので、是非利用していた だきたい。

・各都道府県医師会での女性医師相談窓口の 設置促進

各都道府県医師会での女性医師相談窓口の設 置については、予算がついているが、まだ予算 が消化されていない。使われていないというこ とになると、事業そのものの必要性が問われ削 られる場合もあるので、是非積極的に医師会と して取り組んでいただきたい。

・各都道府県医師会の女性医師支援について の情報交換

相談窓口の設置に関連して、今秋ごろに女性 医師等相談事業連絡協議会を開催する。各県か らも様々な要望を出し、お互いに情報交換がで きる場を設ける予定である。また、女性医師支 援センターブロック別会議だが、昨年度開催し 大変有効であったことから、今年度も引き続 き、情報交換の場として開催を予定している。

平成22 年度女性医師支援センター事業事業計 画(2)

新規事業として、今までの事業をやってき た中でどうしても必要だと思われる事項につい て本年度は取り組ませていただくことにした。 一番目は、学生時代からの教育がやはり大事 だろうということで、男女共同参画やワークラ イフバランスについての講義の医学部教育カ リキュラムへの導入の促進を図り、更に強力 に文部科学省の医学教育課に働きかけていく つもりである。文部科学省の方もこの件に関 してはかなり積極的な姿勢であるので、それに 対して依頼されたときに講義の出来る人材の 育成が必要である。

二番目に女性医師が平均的にどんなキャリア を持っているかについて、すでに一人称のキャ リアモデルはあるが、もっと一般化された架空 の形でのキャリアモデルというものを作成し、 また講義用DVD の作成を考えている。女性医 師を育てていくには、女性医学教育者が存在し ているということが必要なので、このようなネ ットワークの構築をしていきたい。

三番目は、女性医師のメンタルサポートも必 要なことから、日本医師会の勤務医の健康支援 プロジェクトとの連携を図っていきたい。

四番目は、ユニークな事業として全国の都道 府県医師会の女性医師支援事業のシンボルマー クの作成を考えている。もちろん各県での使用 は自由である。また女性医師支援センターのホ ームページを新たに開設し、リンクで女性医師 バンクのホームページへジャンプできるよう設 計中である。

女性医師支援センター事業組織図

今年度からは女性医師支援委員会が新たに設 置される。構成員はバンクのコーディネーター である。また、今期より日本医師会女性医師支 援センターのセンター長に羽生田俊日本医師会 副会長が就任した。

今年度から新たに設置される教育コーディネ ーターには東京女子医科大学の川上順子教授が 就任する予定である。

日医女性会員の割合について年代別

同世代の医師の中の男女の割合よりも、また 全国の医師全体の中の男女の割合よりも、実は 20 代、30 代の日本医師会の会員の中の男女の 割合で女性医師の割合が高くなってきている。

女性医師会員の割合については、40 〜 49 歳 台で16.8 %であるが、30 〜 39 歳台で29.3 %、 29 歳以下では39.2 %となっている。また、同 年代のA1 会員は37.5 %、A2(B)会員及びB 会員では37.6 %、更にA2(C)及びC 会員に おいては41 %が女性医師となっている。この数 年日本医師会が女性医師の支援に非常に積極的 に取り組んでいることが受け入れられていると いう可能性もあるかと思い、力づけられている。

またこのことから、各都道府県できちんとし た対応をすれば勤務医の先生も医師会に関心を 持って入会するのではないか、具体的に目に見 える形で医師会が勤務医にアプローチしている ということがわかれば、やはり勤務医のほうも 医師会に関心を持ち、入会するのではないかと 思う。女性医師支援センターや女性医師バンク では、一度も入会を勧誘したことはない。医師 バンクを利用している人の半数、あるいは半数 を超えて非会員が利用しているが、一度も日本 医師会への入会を勧めたことはない。女性医師 会員の増加は、おそらくはバンクに関連してい る方達が入ってきてくださったのではないかと 思っている。

以上、保坂常任理事の説明のあと、今年度の 事業計画及び取り組み方への質疑応答等が行わ れ、最後に、来る7 月24 日(土)に鹿児島県 で開催される第6 回男女参画フォーラムへの参 加案内があり、協議会を終了した。

印象記

沖縄県医師会女性医師部会長 依光 たみ枝

県医師会から女性医師支援担当理事連絡協議会が日本医師会で開催されるが、参加可能かとの 急な連絡があった。女性医師支援の予算に関して、厚労省から説明があるとの事であったので仕 事をやりくりして急遽参加する事にした。事務局から崎原さん、女性医師バンクから山城さんの 3 人で、5 月26 日(水)日医会館に馳せ参じた。

47 都道府県の女性医師支援代表が一堂に集まり、現役臨床女性医師ばかりではなく男性の姿も 見受けられ、3 階の講堂を埋め尽くした人人人は圧巻であった。日本の医療界では、もはや女性 医師支援の具体的政策なしでは医療崩壊に拍車がかかるのでは?という危機感を抱いたのは、私 だけではなかったと思う。

厚労省医政局医事課の杉野剛氏からの「女性医師等就労環境改善緊急対策事業」の平成21 年度 予算9 億4 千万円が、平成22 年度には2 億8 千万円に大幅に削減されたとの報告があった。その 理由として予算執行率が5 〜 10 %だったため、事業仕分けの対象となり大幅に縮減されたとの 事、フロアからは財政難の都道府県では、国1/2、県1/2 では支援事業を行いたくとも行えない 現状が訴えられた。県財政を考慮?して平成22 年度は就労環境改善事業(ベビーシッター雇用も 可能)が追加され、国1/2、県1/2 以内の予算でも補助が付くので6 月以内に計画書を早急に提 出して欲しいとの要望があった。平成21 年度「女性医師等就労環境改善緊急対策事業」の補助を 受けている沖縄県の病院は、皆無であった!

帰沖してさっそく沖縄県で手を上げている施設があるか調査したところ、平成22 年度は数カ所 の施設が計画書を提出?していた。公的病院ではなく全て民間病院なのは、県立病院で働く私自 身としては複雑な心境であるが、ある意味自由采配のきく民間病院が「女性医師等就労環境改善 対策事業」のモデルとなり、女性医師、ひいては男性医師を含めた全ての病院職員が生き生きと 仕事のできる先駆けを作ってくれたらと思うこの頃である。