世界結核デー(3/24) に因んで

独立行政法人国立病院機構沖縄病院

宮城 茂

はじめに

WHO はエイズ・結核・マラリアを世界三大 感染症と位置づけている。世界の人口の3 人に 1 人が結核に感染し、日本でも4 人に1 人が感 染しているといわれている。

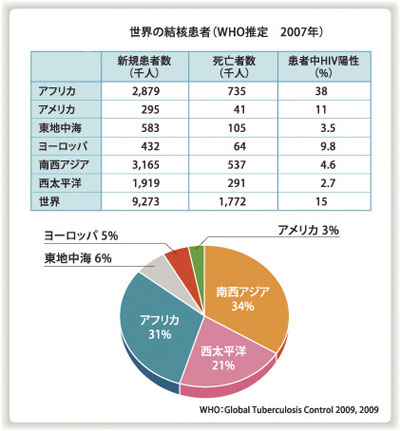

表・図1 に示すWHO 2007 年推定では世界 で約920 万人が新たに結核を発症。139 万人 (15 %)がHIV 陽性。結核死亡者数は年間約 177 万人。86 %がアフリカ、南西アジア、西太 平洋で占められている。エイズの感染拡大とと もにエイズ合併結核も急速に増加している。エ イズの死因の1/3 が結核である。

表・図1 世界の結核患者(WHO 推定2007 年)

さらに多剤耐性結核(MDR-TB)・超多剤耐 性結核(XDR-TB)の発生・拡大により、結核 の影響は深刻さを増しており、2000 ~ 2020 年 の間に新たに10 億人が結核に感染し、そのうち の2 億人が発症し、結核の診断・治療がこれま でより改善されなければ、3,500 万人が死亡す ると推定している。WHO は世界の健康を脅か す緊急事態とみなし、対応を強化している。

世界結核デーの制定(3 月24 日)

結核のこれまでの状況を打破し、結核の根絶 を目指して、1997 年の世界保健総会で3 月24 日を「世界結核デー」と制定した。その日はロ ベルト・コッホがベルリンの学会で結核菌の発 見を発表した日である。世界結核デーを制定す る事で、世界の人々に結核および結核の現状に ついて考えてもらう日とした。

2010 年の世界結核デーのスローガンは “On the move against TB”(図2)。

図2 ストップ結核パートナーシップの世界結核デーのポスター(2010 年)

米国CDC も2010 年の世界結核デーのスロ ーガン”TB elimination; Together We Can” を発表し、一人一人が結核の撲滅に向かって行 動を起こし、協力する事を呼びかけている。

ストップ結核パートナーシップ

公衆衛生問題としての結核を撲滅し、結核の ない世界を実現するために2000 年に設立され た連携組織である。結核を撲滅したいという国際・政府機関、技術支援機関、NGO、民間企 業、一般市民・患者団体、学術団体など500 以 上の様々な組織から成り、政策の提言、啓発活 動を始め、途上国への薬剤などの提供、技術・ 資金支援の調整を行っている。

ストップ結核世界計画Ⅱ(2006 ~ 2015 年)

ストップ結核パートナーシップは2006 年1 月27 日に「ストップ結核世界計画Ⅱ(2006 ~ 2015 年)を公表した。ミレニアム開発目標と 2015 年までに結核の死亡率と有病率を1990 年 と比べて半減させ、2050 年までに制圧(罹患 率人口百万対1 以下)するという目標を立て、 下記の行動計画が作成された。

- (ア)結核感染の阻止:精度の高い検査、直 接服薬確認治療法(DOTS)の拡充、抗結 核薬の供給量の増加・価格低下、質の向上

- (イ)新たな課題への対処:多剤・超多剤耐 性結核の予防・対応、HIV/AIDS 合併結 核の対応

- (ウ)結核の制圧:検査技術の改善、抗結核 薬やワクチンの研究開発

主な問題点と対応策

(1)多剤耐性結核(MDR-TB)・超多剤耐性 結核(XDR-TB)、エイズ合併結核

現在の主要な抗結核薬であるINH とRFP に 耐性を示す多剤耐性結核が1990 年代から世界 各地に広がり、更により多くの薬剤に耐性を示 す超多剤耐性結核、超超多剤耐性結核も発生、 拡大しつつある。2006 年推計ではMDR-TB が 49 万人、4 万人のXDR-TB が報告されている。 中国、インド、ロシアに多く、なお増加傾向に ある。治療はきわめて困難で、致死的となる場 合がある。治療費も数10 倍から100 倍以上と なる。その原因としては、不規則な薬の服用、 薬剤副作用による治療の中断、不適切な薬剤処 方などによるものである。

HIV/エイズ感染の拡大とともにエイズ合併 結核いわゆる二重感染も増加しつつあり、 2006 年には約70 万人発症し、その60 %以上 がサハラ以南のアフリカ、約22 %が東南アジ アと推計されている。

(2)DOTS の拡充

結核の治療には標準的にも最低6 ヶ月の治療 が必要である。治療の完遂には長い治療期間を とぎれる事なく、確実に抗結核薬を継続服用す る事が大切であるが、病識の欠如や、治療・通 院期間の長さ、経済的な理由などから治療が脱 落したり、中断したりする事も多い。その様な 中断、脱落や不適切な治療が多剤耐性菌・超多 剤耐性菌耐発現の大きな原因となっている。そ の対策として、患者が適切な量の薬を確実に服 用するところを医療関係者が目の前で確認し、 治療が終了するまで観察する直接服薬確認療法 (directly observed treatment short-course; DOTS)が費用対効果、治療成功率を高めるの に有効である事が米国やタンザニアなどで実証 されており、WHO やストップ結核パートナー シップは積極的に世界で実施されるべきである 事を提言している。しかし実際には患者の大部 分が開発途上国に集中しており、人的・財政的 資源に乏しく、その実施率は世界的には20 % 程度にすぎない。DOTS 戦略の拡大のために は、患者教育、患者をサポートするための政 府・自治体の支援、良質で安価な抗結核薬が安 定的に供給できるシステムが必要である。その 支援を目的として2001 年に「世界抗結核薬基 金」(GDF)が設立された。クリアすべき課題 はまだ多い。

(3)診断技術向上と新薬の開発

開発途上国での結核の診断・治療は、まだま だ不十分なものである。胸写の読影や喀痰顕微 鏡診断の技術も十分なものではない。早期診断 の為には診断技術の質的精度を高める事、遺伝 子診断やQuontiFERON の普及が望まれる。 これらの問題に対しても、WHO、ストップ結 核パートナーシップが中心となり2001 年に 「世界エイズ結核マラリア対策基金」を設立し、 人的・財政的支援を行っている

40 年以上新規の抗結核薬は登場していない。 最近新しくリファマイシン系抗生物質のリファブチンが登場したものの、全くあたらしいタイ プの薬剤ではない。多剤耐性・超多剤耐性感染 に対しても十分な効果が期待できる全く新しい タイプの薬剤の開発が早急な課題である。それ までは早期診断、早期治療、DOTS による治 療完遂・治癒率を高め、多剤耐性・超多剤耐性 菌感染の拡大を防止する事が重要であろう。

日本の国際協力

日本でも結核予防会が中心となりストップ結 核世界パートナーシップジャパン(STBJ:結核 予防会普及課内)が2007 年11 月19 日に設立 された。外務省、厚労省、JICA、結核予防会、 ストップ結核パートナーシップジャパンと共同 で「ストップ結核ジャパンアクションプログラ ム」を発表して、国際目標の達成に協力するた め世界基金への参画や第三国研修などの人的・ 財政的支援活動を行っている。

おわりに

最近公共広告機構の協力で結核予防会のキャ ンペーンがテレビ放映されている。ストップ結 核パートナーシップジャパンの大使を勤めるビ ートたけしさんが出演し、最後に振り向きなが ら「ちゃんと知らなきゃな、結核のこと」とつ ぶやく。新聞にも図3 の広告が掲載されてい る。視聴者に強いインパクトを与えて、国民に 結核が過去の病気ではない事を知ってもらうの に非常に効果的であると感じられる。それほど に日本や欧米先進諸国の人々には、結核が既に 過去の病気である思われ、世界の結核の現状が 知られていない。結核はまだまだ日本はもとよ り世界的にも最も重要な感染症です。

咳がながびいているその患者様はもしかした ら結核ではありませんか?

図3 公共広告機構の結核キャンペーン広告(協力: AC ジャパン)