子ども予防接種週間(3/1 〜 3/7)に寄せて

〜予防接種における世界標準の理解のために〜

アワセ第一医院 浜端 宏英

子ども予防接種週間は、平成15 年より行わ れています。これはその前年に開始された沖縄 県の「はしかゼロキャンペーン週間」が引き金 になったと考えています。麻疹(はしか)に関 連して、昨年鹿児島県では8 月4 日を「はしか の日」とし、その週を「はしか週間」としまし た。その結果、3,600 名余が接種受け、大きな 成果があったそうです。こどもの健康にとって 大切な予防接種を忘れないためにもこのような 「週間」は継続していく必要があると思います。 留学などの機会に日本の予防接種の少なさに驚 いた方もおられるでしょう。日本医師会雑誌で も取り上げられていますが、日本の予防接種の 現状は世界標準からとても遅れてしまいまし た。その理解のために少しまとめてみました。

ワクチンで予防できる病気− VPD とは

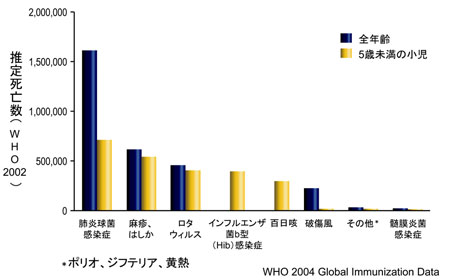

ワクチンで予防できる病気はVPD(Vaccine Preventable Disease)と呼ばれます。2002 年WHO の推定(図)では、250 万人の子ども たち(5 歳以下)がVPD で亡くなっています。 VPD の中で死亡原因第1 位は肺炎球菌で、小 児用の肺炎球菌ワクチン(PCV7)は、米国で は2000 年から定期接種に入っていますが、日 本ではこの2 月末に発売されました。死亡原因 第2 位の麻疹は、日本では2006 年から麻疹・ 風しん(MR)混合ワクチンとして2 回接種が 開始されました。2 回接種を最初に開始したの はフィンランドで実に1982 年の事でした。以 後2 回接種が世界標準で、少なくとも2 回確実 に受けることが大切です。WHO の予防接種拡 大計画(EPI)により、麻疹の死亡者は急速に 減少していますが、それでも2007 年には20 万 人弱が亡くなっていると推定されています。死 亡原因第3 位のロタウイルスワクチンは我が国 にはまだありません。第4 位のインフルエンザ 菌b型(Hib :ヒブ)ワクチンは米国で1990 年から定期接種となっています。我が国では 2008 年12 月に発売されましたが、供給量が極 めて少ない状況が続いており、入手が困難とな っています。

図 ワクチンで予防できる病気(VPD)で亡くなる人数

図中のVPD で、我が国で定期接種となって いるのは、麻疹、百日咳、破傷風の3 つ だけです。残念ながら我が国はVPD に関 して20 年の空白があると言えるでしょ う。幸いHib ワクチンに引き続き、ヒト パピローマ(HPV)ワクチン、小児用肺 炎球菌ワクチン(PCV7)と発売されま した。今後、我が国も予防接種の世界標 準化が進んで行くものと期待しています。

WHO の見解

WHO の予防接種に関するposition paper(2009 年4 月)ではワクチンを4つのカテゴリーに分けています。

1)すべての国で行われるべきワクチン

BCG、DPT、Hib、B 型肝炎、HPV、小児 用肺炎球菌、ポリオ、麻疹の8 種類。我が国で は今後Hib、B 型肝炎、HPV、小児用肺炎球菌 の4 つが定期接種として必要です。ポリオは経 口ポリオワクチンとして3 回接種が勧められて いますが、我が国では2 回だけです。さらによ り安全な注射用のポリオワクチンが先進国では 行われており、現在我が国でも、DPT +注射 用ポリオ混合ワクチンの治験が行われています。

2)地域によっては必要なワクチン

日本脳炎、黄熱、ロタウイルスの3 種類。日 本脳炎ワクチンはADEM との関連から、積極的 な勧奨の対象から外されてしまいましたが、こ の非科学的な判断にはWHO も疑問を投げかけ ています。昨年より、新しい製造方法の日本脳 炎ワクチンも出てきました。この4 月から従来 のように積極的な勧奨ワクチンとなる予定です。 ロタウイルスワクチンも我が国には必要です。

3)ハイリスクな住民に必要なワクチン

チフス、コレラ、髄膜炎菌、A 型肝炎、狂犬 病の5 種類。

4)ある状況下(例えば経済的な理由がないな ど)で必要なワクチン

流行性耳下腺炎(ムンプス)、風しん、イン フルエンザの3 種類。但しムンプスと風しんは MMR(麻疹、風しん、ムンプス混合ワクチン) やMMR+V(水痘)混合ワクチンとして多くの 国で使用されており、世界では麻疹ワクチンの 普及とともに接種されています。我が国は20 年前にMMR ワクチンが失敗し、以後ムンプス の定期接種は話題になることはありませんでし た。しかしムンプスは、教科書記載で2 万人に 一人となっていた難聴の発生が400 〜 700 名に 1 名起こるような極めて合併症の多い疾患です。 また我が国は先進国で唯一ムンプスの定期接種 が行われていない国であり、定期接種化が急が れます。

水痘に関しては1998 年にposition paper が 出ており、この疾患が公衆衛生や社会経済の面 から比較して重要な国では、小児の定期接種が 考慮されるとしている。水痘は成人では重症に なることも多く、小児でも水痘脳炎の死亡者も 出ています。免疫不全者にとっても危険であ り、もちろん日本では必要な予防接種と考えら れます。

ワクチンの接種方法

日本で最近出たHPV ワクチンは筋注ですが、 他のほとんどのワクチンは法律により皮下接種 と決められています。他の国での注射ワクチン はほとんど大腿部への筋注が行なわれるのがふ つうです。新型インフルエンザワクチンについ ても国産は皮下注、輸入ものは筋注となったは ずです。

ワクチンと接種の工夫

ワクチンの種類だけでなく、その接種回数も 多く、生後間もない時期から多くの予防接種を 行うために、次の二つが行われています。

1)同時接種:同じ日に複数の予防接種を行う もので、日本でも医師の判断で可能です。同 時接種ではそれぞれのワクチンを2cm 以上離 して接種します。通常は左右に分けて行いま す。アメリカでは生後2 カ月から3 〜 4 つの ワクチンを同時接種しています。同時接種は 生ワクチン同士や不活化ワクチン同士のみと 誤解している方もいますが、生と不活化ワク チンの同時接種でも可能です。但し生ワクチ ンを接種した時は、次の接種は4 週間後から となります。禁忌として経口ポリオ、コレ ラ、黄熱の同時接種がありますが、日本では 通常問題となることはありません。

2)混合ワクチン: 1 回の接種で複数の予防が 出来るようになりました。麻疹・風しん混合 ワクチンもそのひとつです。ヨーロッパを中 心に開発され、1 本の注射に5 〜 6 種類のワ クチンが入っています。子どもに優しい、今 後期待されるワクチンです。日本で未承認で すが、A 型+ B 型肝炎混合ワクチンも出てき ました。

健康被害救済と副反応

予防接種による健康被害の補償は、定期接種 と任意接種で違います。定期接種の補償は予防 接種法で手厚くされています。任意接種のワク チンは通常、薬の副作用と同じ措置で救済され ます。万一死亡の場合、定期接種では4,300 万 円程ですが、任意接種では6 分の1 程度の約 760 万円となります。市町村独自に行う予防接 種(例えば那覇市のMR4 期前倒し接種)では、 市町村が保険に加入することにより、予防接種 法と同じ額の救済が受けられます。すべてのワ クチンは国が認定していますから、同じ救済方 法が望まれるところです。

米国では過去に起きたワクチンによる健康被 害に学んで無過失補償制度が整備されていま す。1988 年に、National Vaccine Injury Compensation Program (VICP)が設立さ れ、ワクチン副作用による健康被害が発生した 人は、十分な補償を受けることが出来るように なりました。VICP 設立によって、責任追及よ りも、補償を受ける道が開かれたのです(無過 失補償制度)。これによって、無過失補償を受 けるか、あるいは無過失補償を拒否して訴訟を 起こすか、選択できるようになりました。 VICP が支払う補償の財源は、ワクチン一本に 75 セント上乗せされた税金で賄われています。

副反応は接種後に他の原因が確定されない限 り、認められることがほとんどです。本当の意味 での重大な副反応はごくまれですが、人間の多 様性を考えると完全にゼロにすることは出来な いでしょう。副反応に関して、世界的規模で情 報が集められており、ワクチンは世界で最も多 く投与され、チェックされている薬と言えます。

「VPD を知って、子どもを守ろう」

予防接種については、日本は世界の状況とか なり異なった道を歩んできました。私たち小児 科医の仲間が、このような状況も踏まえなが ら、日本の予防接種を理解し、受ける順序など を解説した会「ワクチンで防げる病気(VPD) を知って、子どもを守ろう」を作りました。予 防接種について知りたい時や困った時に、是非 ホームページをご覧ください。

参考

1.日本医師会雑誌 第135 巻・第10 号

2.日本医師会雑誌 第138 巻・第4 号

3.VPD を知って、子どもを守ろう http://www.know-vpd.jp/index.php

4.WHO http://www.who.int/immunization/policy/Immunization_routine_table1.pdf

5.加藤達夫 他.ムンプス最近の話題 小児保健研究2009(1):125-6