第51 回地区医師会連絡協議会

中部地区医師会常任理事 呉屋 五十六

去る11 月22 日(日)に県内各地区医師会に おける諸問題について、お互いが共通認識の元 に協議していくことを目的に毎年県内7 地区医 師会(公務員医師会を除く)が持ち回りで、沖 縄県医師会からも参加し開催されている「地区 医師会連絡協議会」が本会担当の下、ぐしかわ 看護専門学校(講堂)において61 名の関係者 にお集まり頂き開催されました。

協議に先立って本会の川平稔副会長より開会 の挨拶があり、その中で今回協議会場となった ぐしかわ看護専門学校について、「中部地区医 師会の誇りとする看護学校を各地区医師会の先 生方にも見て頂きたいと思い、今回は看護学校 についての議題もあることから会場としまし た。」と説明があり、また本会安里哲好会長か ら挨拶の中で、「本会は57 年の歴史がありま す。かつて管内には県立コザ看護学校があった が、それが廃校となり、中部地区に新たな看護 学校を作ることが恐らく歴代会長及び会員の悲 願だったと思う。この学校を開校するまでに8 年の年月を要しました。その間、特に前会長の 金城進先生を初め、理事、会員の先生方は並々 ならぬご苦労をされたと思う。そういう経緯も 踏まえ、この場所で会を持つ事と致しました。」 と挨拶があり、引き続き、安里哲好会長を座長 に協議に移りました。

協 議

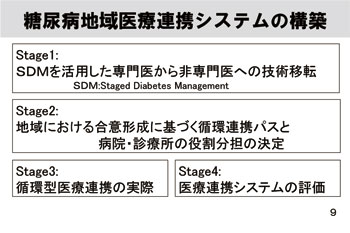

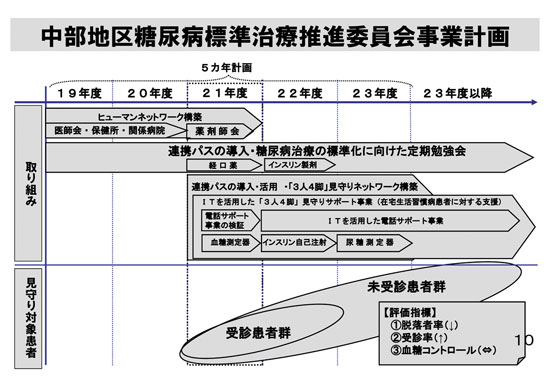

1.中部地区糖尿病標準治療推進事業について

中部地区医師会 理事 砂川博司

【提案趣旨(要旨)説明】

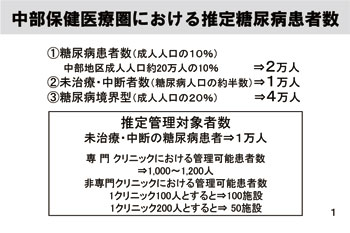

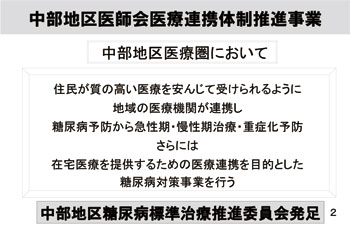

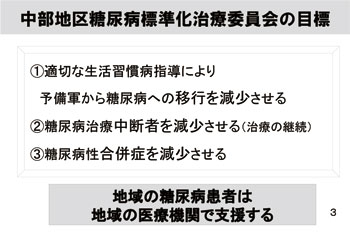

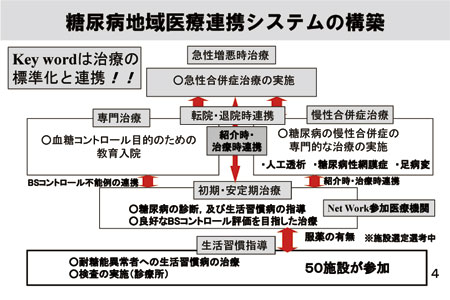

中部地区における糖尿病患者数約2 万人、そ のうち中断者+ 未治療者約1 万人と推定、中部 地区医師会においては、管内における保健医療 関係者が連携し、共通の認識の下に、糖尿病に ついての質の高い医療を地域住民が安心して受けられるよう、予防から急性期・慢性期の治療 や重症化予防、更に在宅医療を提供するための 保健医療連携を目的とした「中部地区糖尿病標 準治療推進委員会」を「沖縄県地域医療連携体 制推進事業」の補助を受け設置し事業を展開し ております。各地区医師会の糖尿病対策におけ る現状、本会の行う糖尿病対策へのご意見、ご 提言をお聞きし、今後の本事業の発展につなげ たい。

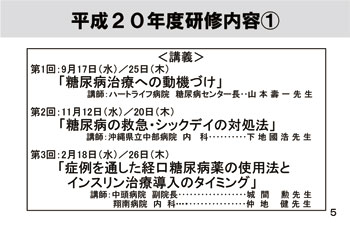

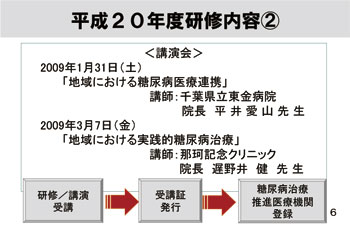

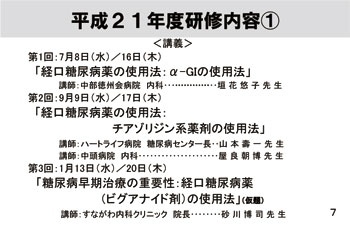

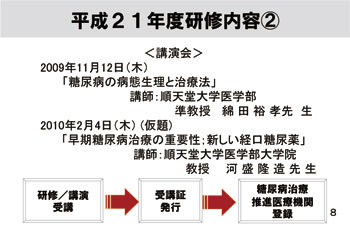

【当日使用スライドより】

議題1 について担当本会砂川博司理事より説 明を行い、各地区での糖尿病治療への取り組み 状況、今後の糖尿病標準治療に向けての方向 性、全県的な取り組みについて意見を求めたと ころ、糖尿病標準治療推進については各地区医 師会とも取り組んでいるところであり、その取 り組みと並行し、沖縄県医師会、沖縄県糖尿病 協会とも連携を密にし、将来的には全県下統一 した形での糖尿病標準治療・連携についての目 標を見据え、取り組んで行くことで意見がまと まりました。

またこの中で、本会の行っている糖尿病標準 治療推進研修会・講演会等について、沖縄県医 師会の玉城信光副会長より、沖縄県医師会ホー ムページ内に糖尿病シリーズとして動画掲載 し、広く県内医師会の先生方にもご覧頂くよう にしてはどうかとの意見があり、後日検討する ことになりました。

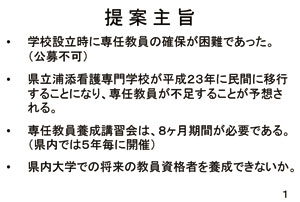

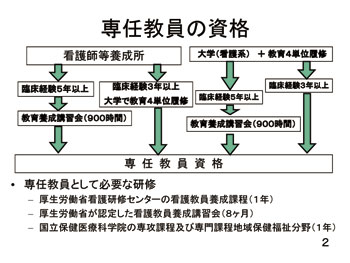

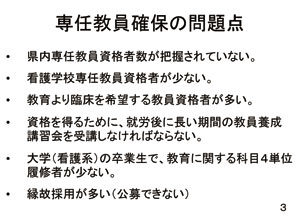

2.医師会立看護学校の問題点と解決策につ いて―看護専門学校専任教員養成につい て− 中部地区医師会副会長中田安彦

【提案趣旨(要旨)説明】

県内には、現在5 校(県立1、民間立4)の 看護専門学校と3 大学看護師養成コースがあ り、多数の看護教員が就業しておりますが、平 成23 年より県立看護学校が民間に移行するこ とになっており、看護専門学校教員が不足する 状況になっております。

看護専門学校専任教員の養成は、 「看護師等養成所運営に関する指導要 領」に規定されておりますが、専任教 員として必要な研修は8 ヶ月の講習期 間のため、各職場から研修を希望して も後任補充の問題等があり、なかなか 研修に出してもらえないために受講者 を確保するにも大変苦慮しているとこ ろです。

以上のことから、県内3 大学の保健 師、助産師、看護師養成コースに教育 に関する科目を履修できるよう、カリ キュラムに取り入れて頂き、将来的な 看護専任教員の確保を図りたいので、各地区医 師会からご教示願いたい。

中部地区医師会立「ぐしかわ看護専門学校」

【当日使用スライドより】

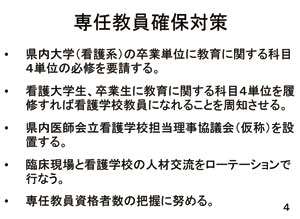

本会中田安彦副会長より看護学校専任教員確 保の厳しい現状について説明の後、各地区医師 会から意見を求めたところ、本会と同様に看護 学校を運営する那覇市医師会の山城千秋常任理 事からは、「看護系大学、看護専門学校を卒業 しても看護教員になるためには専任教員講習会 を8 ヶ月間受講しないといけない、しかもこの 講習会は毎年県内であるのではなく、九州各県 の持ち回りで開催される(福岡県では毎年開 催)、そのため教員養成を行うには受講料、交 通費、宿泊費等、その間の給与も支払わなけれ ばならずその額は膨大である。また、資格取得 後、長く勤めない者も中にはおり、看護学校専 任教員確保には大変苦労している」との発言 や、同様に看護学校を運営する北部地区医師会 の大城修会長からは、「北部地区も看護教員確 保には苦労しており、毎年2 名を研修に派遣し ている。前回の沖縄県での研修会では定員40 名に対して20 名の受講者で、その中で県職員 が1 人もいなかった、看護教員を養成するには 県の力も必要であり、是非、県でも養成するよ う、沖縄県医師会から働きかけて頂きたい」と の意見がありました。

その他、南部地区医師会の名嘉勝男会長から は、国の行う地域医療再生基金を看護教員養成 にも活用できないかとの意見があり、このこと については沖縄県医師会の玉城信光副会長(沖 縄県政策参与)より、「地域医療再生基金につ いては、未だはっきりしたことは決っていない が、県では医師養成の他に看護師養成も予算の 中に組み込んでいる。県は人材育成をメインに 考えている。」との発言や、また浦添市医師会 の山内英樹会長からは、「この問題は医師会だ けの問題ではない。かなりの限界を感じる。行 政や看護協会も巻き込んでいかないとかなり厳 しい」との意見がありました。

このように県内看護学校を運営する医師会に おいては看護専任教員確保には同様に苦労して おり、沖縄県医師会の宮城信雄会長より、「本 来、看護師養成というのは公的機関がやるべき ことだと思う。しかしながら沖縄県においては、県立看護学校が全て廃止される方向にあり 非常に問題である。公的に養成を行わないの で、各地区医師会が看護師を養成している実態 がある。その中で看護専任教員についても同様 にその確保・養成について今後どう取り組む か、中部地区の提案する県内大学(看護系)で の教育に関する科目(4 単位)を必修科目とす ること等に関しては、県医師会としても行政側 と話し合っていきたい。できるだけ専任教員を 増やす機会を考えていきたい」との心強いお言 葉を頂きました。

尚、本件については今後、看護学校を運営す る医師会(北部・那覇・中部)において担当理 事、事務局レベルでの「沖縄県地区医師会看護 学校担当理事協議会(仮称)」を開催していく ことでも意見がまとまりました。

3.看護学校の定員増について

南部地区医師会理事稲冨仁

【提案趣旨(要旨)説明】

ご承知のとおり、看護師不足問題は医療界に とって長年の懸案事項である。沖縄県は平成 13 年に看護師需給の見通しが立ったとして、 県立看護学校及び国立愛楽園附属准看護学校 を閉校した。その見通しの根拠となった医療機 関へのアンケート調査の内容に大きな疑問を抱 いた会員は多いと思われる。近年、超高齢化社 会の到来により看護師の需要が高まったと同時 に医療制度改正(7 対1 加算創設)等により県 立病院が大々的に看護師募集を行っている現状 を鑑みると、看護師不足はさらに拍車がかかっ たように思われる。全国55 万人(平成14 年) とも言われる潜在看護師の再就職支援活動も必 要だが、さらなる底辺の拡大がより重要と思わ れる。

南部地区では、去る10 月に看護師需給調査 を実施した、その結果、全95 施設中63 施設よ り回答(回答率66.3 %)があり、回答した施 設の看護師数は1,902 名でその内の247 名(約 13 %)が県外出身者である。やはり県内での 看護師養成が進んでいないという現状がある。 また現時点で増員したい看護師数は189 名とな っており、南部地区だけでもかなりの看護師不 足が明らかとなった。更にフリーコメントを求 めたところ、看護師の質・適正の問題や教育を 見直したほうが良いという意見、認定看護師や 専門看護師等の位置づけ、産休・産後の補充、 老健施設で利用者増により、看護師を増やした いが基準により増やせない、在宅医療での看護 師等、様々な意見が寄せられた。

そこで、看護学校を運営されている各医師会 に看護師の定員を増やして頂きたいが現実的に 可能であるか、またそれが制度上の問題で難し い場合には沖縄県医師会からも県もしくは国に 対し要請行動をとって頂きたくお願いしたい。

以上の説明があり、座長の本会安里会長よ り、今ご説明頂いた南部地区のアンケート結果 から県全体として捉えるのは難しいが、少なく とも南部地区では現時点で10 %の看護師が不 足しているとの報告がありました。2 年後には 名桜大学、ぐしかわ看護専門学校から卒業生 (計160 名)も出ます。そういったことを加味 して現在、県では第7 次看護師需給計画を進め ていると聞きます。看護学校を運営する医師会 ではどのようにお考えか、とのことで意見を求 めたところ、北部地区の大城修会長からは、 「本看護学校では1 学年定員80 名(× 3 学年= 240 名)に対し、専任教員は定数12 名のとこ ろ13 名います。規定では生徒数が120 名を超 えた場合、30 名増すごとに専任教員が1 名増 となる、仮に1 学年を現在の80 名(2 クラス) に40 名(1 クラス)追加し、120 名に増やすと なると、専任教員を4 名増員(40 名× 3 学年) となり、また、教室も最低3 教室が必要となる こと、加えてここ2 年間で県内に3 年課程の看 護学校が3 校増え、少子化と相まって学生確保 も厳しい状況である、更に看護師を養成するた めには実習(研修)病院の確保についても大変 であるとのことから、結論として本校での定員 増は希望しない」との発言がありました。

続いて那覇市医師会の山城千秋常任理事からは、「定員を増やすにはクラスを増やさないと いけない、クラスを増やすには教室も必要にな ってくるがその規定も厳しい、更に専任教員の 問題があるが一番問題なのが実習施設の確保 で、各看護学校間での奪い合いをしているよう な感じを受ける。また大学の場合には管轄が文 科省となっており、クラスを増やすことや、定 員を1 〜 2 割増やすことについての規定が厳し くないようであるが、看護専門学校の場合は厚 労省の管轄となり、“定員遵守”にはかなり厳 しく、1 〜 2 名定員を多くとった場合等におい ても直ぐに指導が入る状況である。このことに ついては日本医師会からも厚労省に対し緩和す るよう要望を行っているが、厚労省側は首を縦 にも横にも振らない、イエスともノーとも言わ ないとのことである。このような状況があり、 現状において定員を増やすには難しい」との発 言があり、本会の川平稔副会長からは、「本校 も40 名の2 クラス、1 学年定員80 名であるが、 既に2 名の休学者が出ており、今後更に増える かもしれない。休学者、場合によっては退学者 が出る可能性もあることから、せめて定員の 1.1 倍程度の増員について働きかけていきたい、 中部地区としては現実的な解決策として、定員 増について認めてもらうような運動を沖縄県医 師会、他地区医師会と共に進めていけたら良い と考える」との意見がありました。

その他、八重山地区医師会の上原秀政会長よ り「地元出身の看護師を確保したい。そのため 八重山地区に3 校ある高等学校の生徒に対して 看護師になることを啓蒙していく、また各医師 会立看護学校に対し、地域枠(宮古・八重山 枠)を設けて頂きたい」との要望がありました。

以上の他、各地区から活発な意見がありまし たが、このことについては、まず各医師会立看 護学校の学生増員(クラス増)についてはかな り厳しい現状があり、まず現実的な取り組みと して、定員の1 割〜 3 割の定員増について、沖 縄県医師会を中心に九州厚生局に対して要請活 動を行っていくことで意見がまとまりました。

4.新型インフルエンザ拡大期における診療

所の時間外対応について

那覇市医師会 理事 友利博朗

【提案趣旨(要旨)説明】

沖縄県においては、新型インフルエンザ流行 が第2 波に突入しております。今後更なる感染 拡大が懸念されるところですが、その中で各地 区においては基幹病院への協力・応援体制を行 ない、それでも追いつかない状況であれば、可 能な医療施設での時間外対応が必要であると考 えます。そこで各地区に今後の方針についてお 伺いしたい。

また那覇市医師会においては、第1 波ピーク 時の8 月中旬に基幹病院である那覇市立病院に 3 週間にわたり延べ14 名の会員を救急外来へ 派遣しております。また8 月25 日付、県より 時間外対応等の依頼が来た際には県内で28 ヶ 所の医療機関が手挙げを行い、その内那覇市か らは6 施設が手挙げを行いましたが、流行のタ イミングにズレがあったかも知れませんが、非 常に少ない受診者数であったと聞きます。

そこで今後、県から流行に伴う時間外診療に おける協力体制の要請があれば、沖縄県医師会 からも県民に対する広報をしっかりやって頂 き、その際、受診者が利用しやすいよう、出来 るだけ診療時間を統一して頂きたくお願い致し ます。

以上の説明後、まず各地区医師会の現状と今 後の方針についての報告があり、この中から特 に、南部地区医師会の城間昇理事からは、「南 部地区では日曜日の発熱外来に協力できる施設 が23 施設ある。県立病院への派遣協力につい ては電子カルテの問題他、病院側の受け皿が整 っていないということで見合わせている。また 管内には救急病院が5 施設あり、救急体制につ いて依頼しているところである。小児救急体制 については、平日の時間外を豊見城中央病院と 沖縄第一病院、沖縄協同病院で輪番を組んで行 っているところである。今後、日曜診療・時間 外診療について再度アンケート調査の実施を検討しているが、その場合の時間外加算は認めら れるのか沖縄県医師会に確認したい、また、第 2 波に入って保育園・幼稚園・小中学校での学 級閉鎖が相次いでいるが、それは運動会や学習 発表会等の学校行事の後に増えており、学校側 の危機管理意識が低いのではないか。沖縄県医 師会から、県教育委員会に対して提言して頂き たい。更に12 月17 日から始まる1 歳からの接 種については、対象者が多く、園医や小児科医 以外の先生方にも協力を呼び掛けて頂きたい」 との意見や、浦添市医師会の仲間清太郎副会長 からは、「9 月の流行時には、管内28 の医療機 関の内、3 ヶ所が時間外診療を行ったが特に混 乱はなかったようである。また9 月の連休時に は浦添総合病院へ11 名のクリニックの先生方 の協力を得て発熱外来への派遣を行なった。今 後も県や病院からの発熱外来の設置、医師派遣 依頼があれば、会員に協力を求めていきたい」 との意見があった。宮古地区医師会の下地晃副 会長からは、「宮古地区では市、保健所の他、 宮古テレビ等のマスコミと連携して啓蒙活動を 行った。それにより当初心配していた県立宮古 病院への患者集中もなく、宮古病院の行う従来 の医療が確保された。会員も協力的でありスム ーズに行っている。第2 波についても分担して 行う体制が整いつつあるので大きな心配はして いないが、ワクチンの供給体制を整えて欲し い」との意見があった。八重山地区医師会の上 原秀政会長からは、「八重山地区では時間外診 療に協力頂ける先生方が少なく、そこで保健 所、県立病院と連携して4 年前に廃止された市 立診療所にインフルエンザ外来の設置を臨時的 に計画している。また、先程南部地区からも意 見がありました園医や小児科医以外の先生方に も協力をお願いするということで、石垣市と協 力して集団予防接種を検討しているところであ る」とのことが述べられました。

以上、各地区からの報告の後、沖縄県医師会 の真栄田篤彦常任理事より、これまでの県の対 応や今後の対応策について、「これまでの発生 状況の経過から明らかになったことは、1)二次 医療圏ごとに流行のパターンが異なる。2)二次 医療圏ごとに医療資源が異なる。3)本県は二次 医療圏ごとに県立病院、保健所、地区医師会と いう3 点セットがあり、他県に比べ機能的かつ 役割分担が行いやすい。4)定点医療機関からの 報告が30 人台のレベルであれば夜間祝祭日の 対応は救急病院で可能である。5)定点報告が 40 人台レベルだと救急病院だけでの夜間祝祭 日の対応は困難で応援が必要。(応援要請)6) 那覇・南部地区では2 救急病院以外は混雑して いなかった。7)北部地区では会員が北部地区医 師会病院に応援することで対応が可能である。 8)宮古地区でも夜間は県立病院で対応可能であ ることが分かった。このことから今後は、2 次 医療圏ごと(地区医師会ごと)に対応策を検討 していくことが重要と考える。それには各地区 の県立病院、保健所、医師会の綿密な話し合い と連携が重要である。」と意見を述べられた。

他、南部地区医師会から質問のあった時間外 加算については、県インフルエンザ対策室から の書類を提出すれば認められるとの回答があ り、学校現場の危機管理意識の低さによる集団 発生問題については、既に8 月の段階で県校長 会の中で、非常に細かく厳しく要請活動を行っ ているが、もう一度厳しく要請を行なうとのこ とでした。

最後に12 月から始まる保育園児の集団予防 接種の実施については、「園医や小児科医だけ ではなく、内科医の先生方にも呼び掛けていき たいと思う。集団接種により同日に接種するこ とによって園児全体を守る。各医療機関は大変 だと思うが、県インフルエンザ対策室からの要 請に対しご協力頂きたい。」との協力依頼があ りました。

以上、第51 回地区医師会連絡協議会の全て の議題が終了し、座長の本会安里会長から、宮 城信雄沖縄県医師会長に総括を求めたところ、 宮城会長より、「各地区医師会がその地域にお いて先進的に諸問題について取り組んでいる実 態が良く分った。議題1 の糖尿病連携推進については、まずは各地区で進め、その先には県全 体が同じ方向に進むよう行って頂きたい。今回 は糖尿病について話し合われたが、疾患別では 脳卒中も連携が進んでおり、基本的には全疾患 が治療の標準化・連携が取れるよう、また将来 的には専門医とクリニックの先生方により県全 体で患者を管理できるようなシステムが構築さ れれば良いと考える。」との総括があり、議題 2 の看護専任教員の養成について、議題3 の看 護学生の定員増については、「基本的に看護師 養成は公的機関が行うべきであるという立場を 私はとっている。行政側が出来ないことを医師 会が行っており、それに対する行政側からの援 助は当然行わなくてはならないと思う、看護学 校の定員の1 割増とか看護専任教員の養成につ いての活動は沖縄県医師会としても積極的に取 り組んでいきたい」との総括、議題4 の新型イ ンフルエンザ拡大期における診療所の時間外対 応については、「様々な取り組みを沖縄県医師 会、各地区医師会で行っているが、残念ながら 新型インフルエンザによる国内死亡者第1 号が 県内から出たということ、先行的に流行したと いう中で、県と沖縄県医師会がタイアップし試 行錯誤の中で取り組んできた。例えば当初、簡 易キットで陽性の者に対して治療を開始すると していたものを、検査結果を待つまでに重症化 するという実態が分ったため、直ぐに県と調整 を行い、インフルエンザと医師が判断した場 合、検査結果を待たずに治療を開始すべきだと の指示を各会員に行った。先程の時間外加算の 件についても国と交渉を行い認められている。 またインフルエンザ拡大期には入院患者が定員 を超えた場合でも構わないとの文書も出させて おり、沖縄で行っていることは、日本全体のイ ンフルエンザ対策の指針となっている。県福祉 保健部の宮里統括監がよく言っているが、“沖 縄県はインフルエンザの先進県ではなく、先行 県である”と、今後に向けて色んな経験が出来 たということである。新型インフルエンザ対策 についてある専門医によると、季節性インフル エンザ対策と何ら変わりはなく、それが出来れ ば問題ないとのことであり、従って基本的には 全ての医療機関で患者を診て1 箇所の医療機関 に集中させるということは避けるべきである。 それを各地区の先生方が様々な工夫をされ、対 応していることに対して改めて感謝申し上げま す。ありがとうございました。」との総括があ りました。

宮城県医師会長の総括の後、引き続き次回担 当の宮古地区医師会の池村眞会長より「是非来 年は宮古の方へ多数のご参加をお持ちしており ます。」との挨拶があり、本会中田副会長の閉 会の挨拶にて協議会は無事終了いたしました。

尚、協議会終了後、施設見学、昼食をはさみ 引き続き、沖縄ロイヤルゴルフクラブにおいて 懇親ゴルフコンペが開催されました。

最後に、今回の地区医師会連絡協議会は、例 年のホテル等での開催と違い、ぐしかわ看護専 門学校での開催と致しました。ご参加頂きまし た他地区の先生方や事務局の皆様には場所を探 すのにご苦労されたことと存じます。ご参加頂 きありがとうございました。