平成20 年度医療政策シンポジウムに参加して

理事 當銘 正彦

標記シンポジウムが3 月13 日(金)、東京駒 込の日本医師会館・大講堂にて開催された。本 シンポジウムは、昭和47 年より年1 回の定期で 行われているとのことであるが、平成18 年度か らは日医より日医総研へ主管が移行して行われ ているとの由。今年は小雨混じりの寒い日であ ったが、「わが国の未来を支える社会保障―社会 保障財源のあり方」のテーマをかかげた会場に は、「医療崩壊」という厳しい現況打開の方策を 求め、一般参加を含めて大勢の会員が詰めかけ ていた。沖縄県医師会からは、大山朝賢常任理 事、金城忠雄理事と私の3 人が参加した。

先ずは唐澤医師会長の開会の挨拶で始まっ た。長期の医療費抑制政策による「医療崩壊」 の現状に加え、サブプライムローンに発する世 界的な経済不況の中で、国民の生活は極めて不 安定になっており、国を挙げて危機への対処が 求められているが、日医はグランドデザイン 2009 を提案して、国民の負託に応えていきた いと、会長からの決意表明である。引き続いて 4 人の演者が次々に登壇され、持ち時間30 分 の4 題が講演された。

1)田中滋・慶應義塾大学大学院経営管理研究 科教授「社会保障財源と制度設計の思想」

最初に登壇された田中氏は、現在指摘されて いる「医療崩壊」が医療提供者だけの声に止ま っている理由は、1)医療側と患者・住民との連 携ができていない、2)医療側の改革提示力の弱 さ、3)医療側の財源論の弱さ、という3 点を指 摘した。そして肝心の財源については、公共工 事や防衛費等の「他の財源を削って医療費に回 せ」という要求は現実的ではなく、先進諸国と 比べてわが国の消費税率が低いことに触れ、 「低負担は窓口での高い利用者負担を迫るもの。 制度維持のためにどれくらい税が必要か、税を どう有効活用するか」という議論をしなければ ならないと論及された。

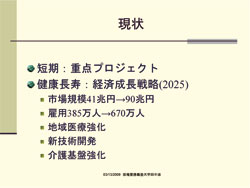

そして昨年、福田内閣の時に発足した「社会 保障国民会議」は、小泉内閣で吹き荒れた構造改革路線からの方向転換を示す吉兆であり、社 会保障の充実による健康長寿を経済成長戦略に 据えていく必要性を提唱されている。

また社会保障政策の位置づけとして、欧米の2 大政党を特徴とする国々(英、米、独、北欧、 豪、加、NZ 等)では、「市場経済に重点を置い た相対的に小さな政府」主義者と「社会保障重 視の相対的に大きな政府」主義者の争点を軸に 展開されており、現在の日本の中福祉中負担の医 療政策の行き詰まりを、今後、どの様に改革して いくかの選択が問われているとの考えである。

2)太田充・財務省主計局主計官「社会保障 給付と税負担および保険料負担」

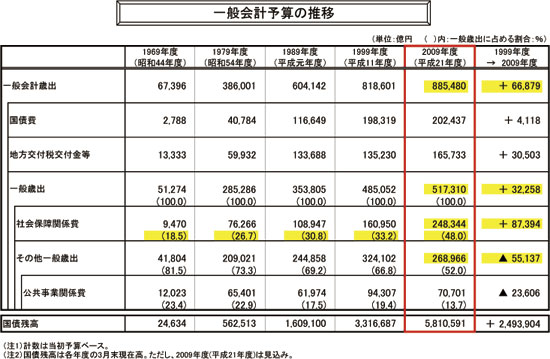

太田氏は、この10 年間で社会保障費が8 兆 7,000 億円増加し、’09 年度の一般歳出にしめる 割合が48 %に達している一方、他の一般歳出 は10 年間で5 兆5,000 億円減少していると説 明し、「国民の負担増ではなく、他の支出を削 って社会保障に充てるべき」との考え方に対 し、「他の支出の中で切れる部分が少なくなっ ているというのが厳然とした事実」であると国 の台所事情を解説した。

そして、医療費の伸びを毎年2,200 億円削減 する政府方針について、「2,200 億円削減はけ しからん。給付を確保すべきと言うのであれ ば、国民にその分の負担をお願いせざるを得な い」とし、「社会保障について、国で責任を持 てと言う人が多いが、国で責任を持つと言うこ とは、国民が責任を持って負担することであ り、これを理解して貰わないと議論が進まな い」とたたみ込み、これまでの膨大な土建行政 による国費の無駄遣いと低医療費政策の失政に は一切、頬被りの態である。

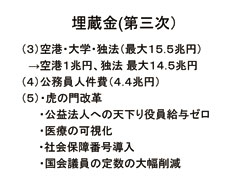

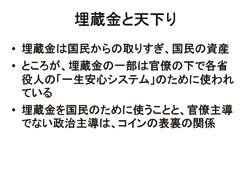

3)高橋洋一・東洋大学経済学部総合政策学 科教授「構造改革と社会保障」

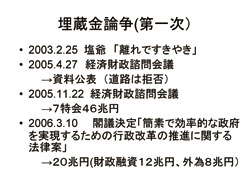

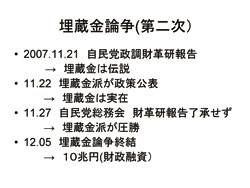

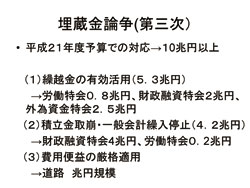

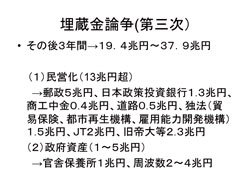

高橋氏は埋蔵金論争の火付け役の第一人者で あるが、これが医療を含めた社会保障の財源と して永続的に使えるものではないが、特別会計 の無駄遣いを徹底的に追求することで、一般会 計に振り向けることのできる資金は相当な額に上るものであり、これらの有効利用を考えるべ きであるとの意見である。

4)吉川洋・東大大学院経済学科教授「今後 の医療改革に向けて」

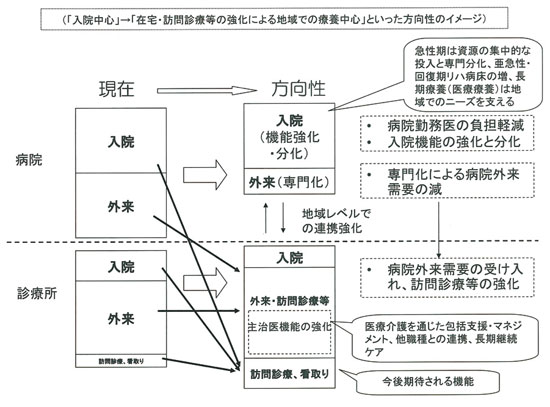

政府の社会保障改革推進懇談会の座長をも務 める吉川氏は、社会保障費2,200 億円の削減に 伴う診療報酬の引き下げが医療崩壊の元凶であ るとの考え方に対し、「診療報酬の平均的な引 き上げが問題解決につながるとは思わない」と 主張され、日医に対しては「診療報酬の中身を 徹底的に見直すことにリーダーシップを発揮して貰いたい」との注文である。

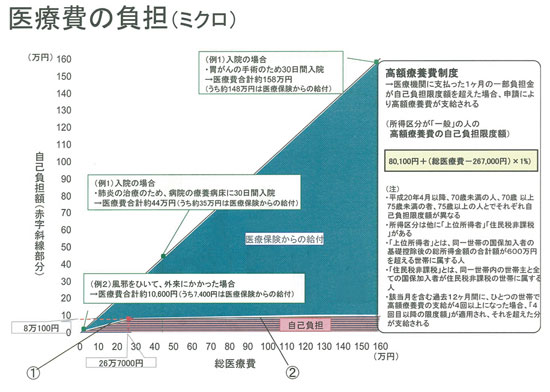

その様な観点より、医療費の負担のあり方 と、医療提供施設の再編をどうするかの検討が 必要であると主張された。

以上4 題の講演に引き続き、中川俊男日医常 任理事の司会によるパネルディスカッションへ 移行となる、会場からの発言は一切認められて おらず、4 人の演者に日医から竹嶋康弘日医副 会長を加えての意見交換形式で行われた。

ディスカッションの冒頭に、中川常任理事 が、「2009 年度の予算案での社会保障費削減額 は実質230 億円のみとなり、機械的に2,200 億 円を削減するとの方針は形骸化しているが、そ れでも『日医は骨太の方針06』の撤廃を求め ていく」との見解を主張した。その理由は、02 年度から11 年度までの10 年間で、社会保障の 削減額は12.1 兆円となり、うち医療費分の国 庫支出は7.8 兆円の削減となる。これを国民医 療費のベースで見ると、国民医療費の国庫負担 は25 %であることから、10 年間での削減額は 7.8 兆円の4 倍の31 兆円にも及ぶものと指摘。 この様な政府の低医療費政策が今日の「医療崩 壊」の原因であり、日医としては「グランドデ ザイン2009」で示した

- 1)消費税などの検討

- 2)特別会計の支出の見直し

- 3)公的医療保険の保険料の見直し

の3 本柱を主張する意向を強調した。

この中川常任理事の発言を受けて吉川氏は、 「自分の見解とは非常に違う。『医療費抑制が地 域医療の崩壊を招いたと確信している』と言う が、証明は全く不十分」とコメントされ、「診療 報酬全体の引き上げが必要であると主張するが、 それは特定のビタミンが不足して病気になった 患者に、医師が『食費を増やせ』と言うような ものではないか。診療報酬の平均的増額で医療 の問題が解決するという論理は、全く理解でき ない。診療報酬の“改革”に当たり、日本医師 会には診療報酬の中身の徹底的な見直しに、ぜ ひリーダーシップを発揮してほしい。外来・入 院での配分をマクロで見直す必要があることは、 非常に多くの医療の専門家が指摘している。配 分、システムの見直しは医療改革の大きな柱で あり、医師会として一つの主張をされるのは分 かるが、診療報酬の引き上げだけが柱であるよ うな考えはミスリーディングだ」と述べた。

吉川氏の発言に対し、すかさず中川氏は「医 療機関の健全経営は、質の高い医療を提供させ るための最低限の前提条件。不足しているのは “特定のビタミン”ではなく主食である」と反 論。「見直しや工夫は既に全国各地で医療機関、 医師会が徹底的に行っており、これ以上の余裕 はない。また、公的医療費の対GDP 比はアメ リカよりも低いという現実をどう考えるか。財 政赤字が現在のようになったから国民の皆さん に我慢しなさい、ということでは納得できな い」と主張した。

続いて田中氏は、社会保障費2,200 億円削 減の問題について、「当然のことで、必ず撤回 すべき。ただし、撤回してどうするか、どうや って財源を集めるかについて、給付削減、負 担のあり方もセットで議論していかなければな らない」と指摘。「医療機関が大変だから財源 が欲しい、ではだめ。赤字の病院が急増し、国 民が医療を受けられなくなるという事態の中 で、地域の安心感の基盤として『国民の皆さ ん、いくらなら負担してくれますか、安心のた めにこのシステムをいくらで購入していただけ ますか』という視点でこの問題に当たるべき。負担増については、組合健保で負担が増えると いった指摘もあるが、比較的所得の高い人々に とって、社会が安定していることによって受 ける安心感は重要なはずだ」と述べた。

財務省の太田氏は「真剣に議論させていただ く」とした上で、「ただ、予算全体として公共 事業、社会保障などにどう資源配分するかも議 論が必要。暫定的に1,000 億円、という法案す ら国会を通らなかった。そう簡単なことではな い」と理解を求めた。

また、高橋氏は「厚生労働大臣に頼んで、他 の省庁から予算をもらってきても、『骨太2007』 には反しない。ダメだと思ってしまうかもしれ ないけど、何がどこまで必要かを最終的に決め るのは国民。厚生労働省にがんばってくれと 色々言ってみるのは非常に良いこと。ぜひチャ レンジされると良いと思う」とコメントした。

また、吉川氏は国民医療費と公的医療給付に ついて「この2 つは分けて考える必要がある」 と指摘。「公的医療給付は財政論。翻って、“医 療保険”とは何か。インシュアランスとは『ビ ックリスクを皆で支え合う』というもの。もち ろん所得の低い人は別だが、中堅所得層にとっ ては、むしろ高額療養費の方が問題となるは ず。負担の少ない部分については免責制の導入 も考える一方で、大きな負担は皆でしっかり支 え合うようにする、といったやり方もあるので は。また、単発の大きな疾患と慢性疾患では、 年間の自己負担医療費は相当違ってくる。毎月 上限に達するような慢性疾患患者は負担率をだ んだん小さくして、年間の負担を抑えるような 合理的な仕組みを考えても良いのでは」と、弾 力的な制度のあり方を提案した。

凡そ議論が噛み合わないままに時間一杯のス ケジュールとなったが、最後に中川常任理事 が、「日本医師会は、来年4 月の診療報酬の大 幅な引き上げを求めて引き続き活動を行ってい く」と決意を述べて、シンポジウムを閉会し た。しこりが残る、若干後味の悪いシンポジウ ムとなったが、何れにしろ「医療崩壊」という 厳しい日本の医療の今日的状況に対する認識は 一致しており、今後はその立て直しのマクロの 財源をどうするか、或いはミクロの配分をどう するかの視点の構築が問われているものと強く 感じた。

印象記

常任理事 大山 朝賢

医療政策シンポジウムで田中慶應義塾大教授は次のように述べられた。以前は公共事業から医 療へ予算をまわせばという事がよくいわれたが、公共事業額は1995 年の26.7 兆円から2007 年は 11.8 兆円と減少している。その間、防衛費や文教科学費等も減少しているものの、法人税は増加、 社会保障費も2001 年以降0.1 %以上増加している。一方1997 年から2006 年までの10 年間につ いて総医療費をみると、医療費対国民所得比は1997 年の7.5 %から2006 年は8.88 %と増加して いる。総医療費は年平均1.5 %の増加である。これに対し、国民所得は382 兆円から373 兆円と 毎年平均0.3 %減少している。このようなことから、小泉内閣の時社会保障費は年2,200 億円削減 されるようになった。

この2,200 億円の圧縮に対し、日本医師会は声を大にして撤廃を叫んでいる。不詳私もこれに 大賛成の1 人です。しかし田中教授や、高橋東洋大教授の埋蔵金の話を伺うと、2,200 億円はこの埋蔵金から流用も可能とのこと、また医師会がうまく交渉すれば厚労省から毎年でも引き出せる 金だというのである。つまりさしたる金額ではないという感じであった。しかし現実はそれを引 き出せないのが実状である。これからすると日本医師会は声を大にするのはもっと外のことにす べきではなかろうか。即ち、1)人口対医師数はOECD 加盟30 か国中17 番目で先進国として極端 に少ないこと、OECD の平均の医師数にするには現時点で12 万人の医師が新たに必要なこと。2) 総医療費は毎年1.5 %増加しているが、増加率はOECD 中最下位であること。3)総医療費(対 GDP 比8.2 %)はOECD 加盟国中21 番目と低位置にあり、せめて先進国(米国を除くG7 の対 GDP の平均値)9.5 %に引き上げること。4)現時点でWHO の健康長寿評価では、世界一である こと。これら1)から4)以外にまだあるかも知れないが、2,200 億円の削減反対を表にだすよりもむ しろこれらを国民にもっとアピールすべきではなかろうかと医療シンポジウムを拝聴しながら考 えていたものである。

印象記

理事 金城 忠雄

真栄田篤彦常任理事の勧めもあり、日医の「医療政策シンポジウム」に参加して来た。 「わが国の未来を支える社会保障―社会保障財源のあり方―」が主題である。

唐澤医師会長の挨拶の通り、日医の存在意義「安心と希望の医療の確保」と老齢者には「安心 して老後を確保する」の目的を達成するのに、財源問題は非常に重要である。

国民の医療費は、医療技術の進歩や老齢人口の増加により年々増大するのは間違いない。

国民医療費について、歴史的に見ると、昭和58 年(1983)、厚生省、当時の吉村仁保険局長が 「医療費亡国論」を発表して、医療費を押さえ込むポリシー、医師数の抑制、診療報酬の引き下 げ、療養病床の削減等、いわゆる医療費抑制策がとられて現在に至っているようである。

医師会としては、現況行き場を失った患者、医師・看護師不足など医療崩壊状態を厚生労働省 に認識させ、国民医療費削減計画の見直しを提案する義務がある。

そうは言っても、「安心と希望の確保」のための安定的な財源確保は難問である。シンポジスト 4 名とも、安定的な財源には、消費税の増税が必要と認識しているようだ。

印象的なことに、演者の吉川洋東大教授は、医療崩壊は2,200 億円の医療費の削減が原因では ない、医療配分の問題、ビタミン不足のようなものである。医師会の指導力不足ではとの認識で ある。日医と認識がまったく異なる。この方は、国の政策立案者、社会保障国民会議座長でもあ る由。

医療の実行組織である医師会は、国の医療政策立案者と、直接、論議して欲しい。

日医の医療政策の発表方法として、国の官房長官のように、スポークスマン・解説役を置いて、 テレビ・マスコミを通して、田中教授が指摘のように国民に直接伝え、国民と連携したものである。

印象として「安心と希望の医療の確保」の財源には、消費税の増税が必要との結論のようだ。