平成20 年度第4 回マスコミとの懇談会

「県立病院のあり方」について

県立南部医療センター・こども医療センター

當銘正彦副院長

今日はマスコミと県 医師会との懇談会とい うことですが、県立病 院側からは誰も来ない んじゃないかという想 定をしていたもので、 また「あり方検討委員 会」でも県立病院からの意見が出せる機会が 中々無いということと、もう1 つは県立病院自 体の中で意見の集約が余りできていないという こともあるんですね。それで、今日私が話そう と思っていることは、必ずしも県立病院の中で 合意された意見というわけでもなく、私の個人 的な意見もかなり入ってはいるのですが、ただ し概ねはこれまで県立病院の中でこの問題につ いて話し合った意見をなるべく集約した形にし たものとして、あり方検討についての意見を述 べさせてもらいたいと思います。

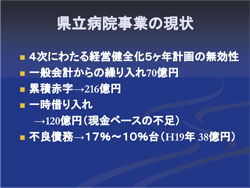

スライド56

今、玉城先生が述べられたように、県立病院 事業の現状というのは確かに惨憺たるもので す。これまでの4 次にわたる経営健全化計画と いうのは、ほとんど有効性を発揮していない。 一般会計から70 億円前後の繰り入れがあるに も関わらず累積赤字を200 億円以上つくってい る、ましてや現金のショートで発生する一時借 り入れも、毎年100 億円前後に膨れての自転車 操業をやっている、その上不良債務まで出して いる。現在の不良債務は、去年1 年頑張って 17 %から10 %ぐらいまで下げてはいるのです が、それでもまだ38 億円ぐらい残っている現 状で、非常に厳しいものがあります。

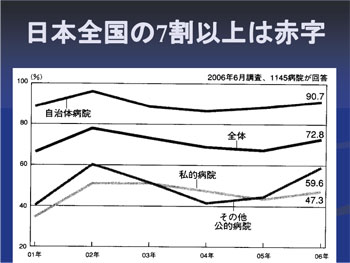

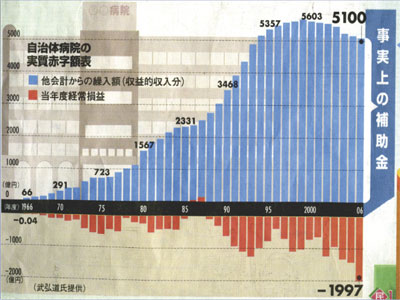

スライド57

しかし、これは沖縄県だけのことじゃないと いうことを皆さんにぜひ知っていただきたい。 日本全国には約1 万ぐらいの病院があるのです が、スライドでは自治体病院と私的病院、ある いは公的病院というふうに分けて表示していま す。これはデータはおそらく経常収支ではな く、医業収支のベースで出している数値だと思 いますが、自治体病院というのは、もう90 % は赤字であります。日本の病院全体でみても 70 %は赤字なんですね。民間病院でも現状で は50 %ぐらいは赤字の状態になっており、病 院経営そのものが非常に厳しい状態に追い込ま れている現状です。特に地方を担っている自治 体病院にとっては、「医療崩壊」という現状が 差し迫った問題として起こっているわけです。

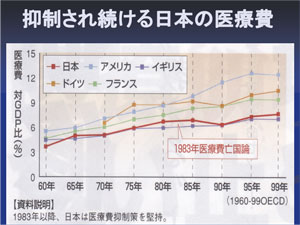

どうしてこういうことが起こるかということ を考えなければいけない。これは単に医療経営 の拙さだけに起因するものではないということ を、是非理解していただきたい。諸外国と比べた場合、我が国の医療費が極端に抑制されてい ることがスライドから分かると思います。GDP 費でみると7 %から8 %、これは99 年までです から若干古いデータですけど、現在の日本が大 体8 %で、アメリカが15 %、ヨーロッパ諸国 が10 〜 12 %ぐらいのところで推移していると ころです。この日本の医療費が非常に抑えられ ている原因となった象徴的なエポックメーキン グは、1983 年に吉村さんという厚生労働省の 局長さんが、医療費を増やすと国が滅びてしま うという「医療費亡国論」を唱えて以来、ズー ッと一貫して政府がとり続けた低医療費政策の 結果であると言われています。

スライド58

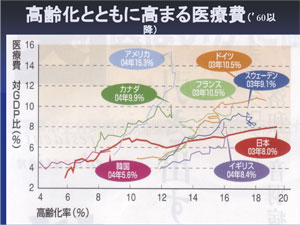

スライド59

スライドの横軸は高齢化率で、縦軸がGDP に対する医療費の比率です。高齢化率と医療費 比率の関係をみているわけですが、高齢化が進 むほど医療費が増えるというのは当然のことで あり、これは医療に関する常識なんです。しか しながら、世界一高齢化が進んでいる日本の医 療費が、こんなにも抑えられているのです。と りわけこれから団塊の世代が老齢人口に突入し ていく中で、このように医療費が抑えられてい る日本の現実というのは、非常に問題が大きい という認識をもたなければなりません。

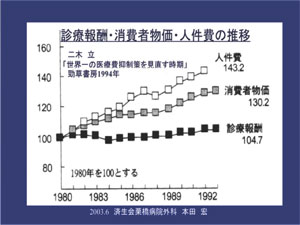

スライド60

これは1990 年代までのデータですが、人件 費や消費者物価はこの様に上昇していくにも関 わらず、診療報酬だけはズーっと抑えられてい るわけです。

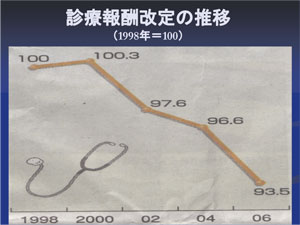

スライド61

それどころか1998 年から今年(’08 年)の 診療報酬改定までをみますと、この10 年間で 診療報酬を実質で8.2 %もマイナス改訂を行っ ているのです。いかに政府が診療報酬を抑える 形で運用しているかを示すデータですが、これ が全国の病院経営にもろに降りかかり、赤字を 生み出す原因となっているのです。

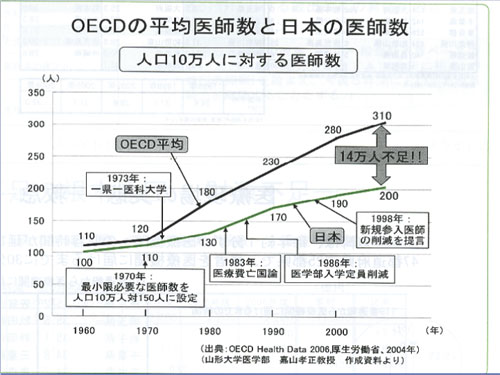

医者の数という観点でみた場合、かつて我が 国は1 県1 医大制の方針で医者を増やしていっ たのですが、1980 年代に入って「医療費亡国論」が出て以来、今度は医者の数を増やさない 政策に変わってしまい、OECD の平均値と現 在の日本を比較すると、日本の医者は14 万人 不足しているという状況になります。

スライド62

スライド63

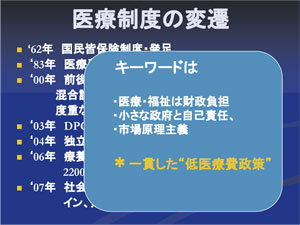

このスライドは日本の医療制度の変遷を大雑 把に書いたものです。我が国は62 年に待望さ れた国民皆保険制度が発足していますが、83 年に吉村さんの「医療費亡国論」が出て以来、 政府がやってきたことは何なのかというと、い かにして医療費を抑えるかという一連の作業な んですね。PFI や指定管理者制度、それから混 合診療、株式会社の参入計画等々、それから診 療報酬のマイナス改定。DPC は医療の質を担 保するものだといっているのですが、アメリカ のDRG / PPS という制度を見れば、明らかに これは医療費抑制の1 つの手段となっている。

それから、2004 年から国立大学と国立病院 に独法化を導入、2006 年からは無謀な病床を 削減策で医療費の節減を目論む。そして最後の 切り札は、向こう5 年間にわたり毎年2,200 億 円の医療費抑制する閣議決定を行い、今まさに 実行しているわけです。

去年、社会医療法人という制度が発足し、そ れから公立病院の改革ガイドライン、それに抱 き合わせるように地方自治体の財政健全化法を 出してきているが、これらの一連の流れは明ら かであり、政府は如何にして公的医療を自治体 から切り離し、民間へ民間へといざなう為の施 策である。

キーワードは医療・福祉は財政の負担だとい う認識なんですね。これが増えていけば地方財 政が非常に困るから、これを切り離すことが大 切であると。これは「小さな政府論」と「自己 責任論」ということで、小泉さんの頃に盛んに 喧伝されたうたい文句ですが、医療社会も市場 原理主義で動かす方向に改変していかなければ ならない、というのがこの一連の動きでありま す。独法化も正にその1 つの表現手段であると 我々は考えています。これは低医療費政策に裏 打ちされた医療を遂行するための病院経営の表 現形態でしかないと思っているわけです。

スライド64

国の厳しい診療報酬の締め付けの中でも、地 方自治体は住民に直接接触する病院を抱えてい るわけですから頑張らざる得ないわけです。そ こで自治体は、診療報酬制度でまかなえないの を繰り入れすることによって、一生懸命に支え てきたわけです。年間5,000 億〜 5,600 億円、 今年のデータでは確か7,000 億円ぐらいまで、 全国の自治体が繰り入れして頑張っているのですが、今の医療制度の中では、これでも赤字が 出るわけですね。’06 年では約2,000 億円くらい の赤字が出ている状況です。財政力の弱い自治 体にとっては、今の診療報酬制度の中での頑張 りに、限界が出てきているというのが現状じゃ ないかと思うわけで、沖縄県の危機感もここに 由来しています。

スライド65

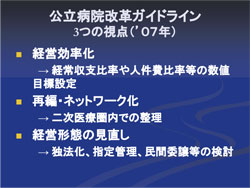

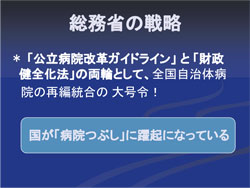

そういう中で総務省が出してきた公立病院の 改革ガイドラインは、3 つの視点で改革をと言 っているのですが、経営効率化、再編ネットワ ーク化、経営形態の見直し、これらはすべてが 経営中心の視点に立ったガイドラインでしかな いことは明白であり、更に追い打ちをかけるよ うに、去年は財政健全化法なるものを出してき ました。

スライド66

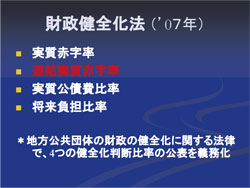

地方自治体財政の健全化法とは、従来は別立 てで処理していた病院会計を、一般会計と連結 決算することによって、自治体財政に与える病 院会計の赤字の影響をあぶり出し、そうすることによって自治体財政の危機感を煽る絶妙な効 果が狙いであると言えます。

スライド67

この様に一連の施策を見てくると、今年、総 務省から出された「公立病院改革ガイドライ ン」と「財政健全化法」は車の両輪のごとく機 能して、経営に苦しむ自治体病院の自治体から の切り離しを誘導し、公的医療を整理・縮小す ることが戦略的な狙いであることが分かります。

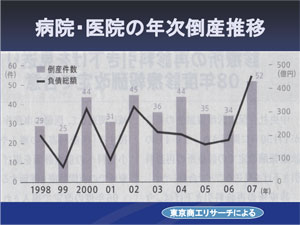

スライド68

実際問題、こうして倒産していく病院が年々 増えているわけです。年間50 件ぐらいの病院が 倒れて、一頃は1 万を超していた病院数が、現在 は9,000 を切るぐらいの数になっているのです。

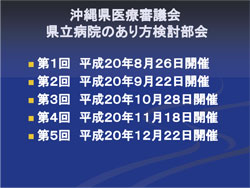

その様な流れの中で、沖縄県でも県立病院の 非常に厳しい経営問題を取り上げて、今、玉城 先生がおっしゃいましたように、福祉保健部が 主導して「県立病院のあり方検討委員会」が行 われており、既に4 回の会議が終了し、来る12 月22 日に5 回目が予定されていますが、これ が最終会議になるようなことを聞いています。

スライド69

スライド70

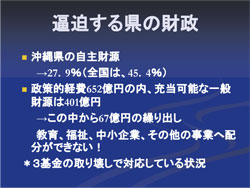

これは玉城先生のスライドでも説明されたよ うに、沖縄県自体もひっ迫する県の財政の中 で、県立病院だけに金を出している状況ではな いという意見の背景ですが、この実態について は我々も非常によく理解しているつもりです。

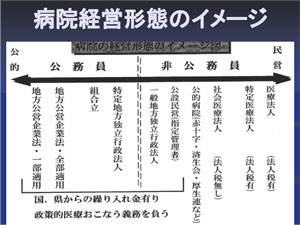

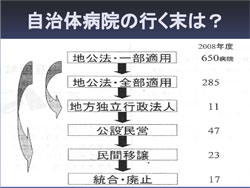

スライド71

そういう議論の中で、病院の経営形態をどう するのかという検討ですが、このスライドは先 ほど玉城先生が出されたものと同じものです が、公的なものから民営まで、一連の流れが表 示されています。

今、あり方検討の中では、公務員と非公務員 のちょうど端境にある一般地方独立行政法人と いう形が県立病院のあり方として一番いいんじ ゃないかという方向で答申をまとめる作業が為 されているように聞きますが、ただ、そこに移 行すると、我々はもう公務員ではなく、正に民 間の一歩手前であるという認識になるわけです。

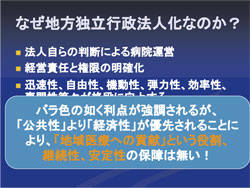

スライド72

そこで、なぜ独立行政法人がいいのかという 議論ですが、玉城先生も説明されたように色ん な利点が言われています。病院経営の責任と権 限を明確にすることによって、自らの判断によ る病院の運営が可能であると。迅速性、弾力 性、効率性、こういうものが一段とアップす る。単年度ではなくて中期計画を立てた予算運 用ができる。契約方法なども独自の方法ででき る。この様に独法化によって自由度が上がり、 魅力的な病院運営ができると、独法化を推進す る方々は主張するわけです。

確かに独法化はバラ色のように見えるんです が、独法化の論点というものが、常に医療のも つ公共性よりも経済性が優先されているという ことに、我々は公的医療の危機を感じるので す。独法化の中で地域医療への貢献という役 割、継続性、安定性というのが、本当に保障さ れるのかと。これこそが一番の問題として、 我々が論議しなければならない問題じゃないか と思うわけです。

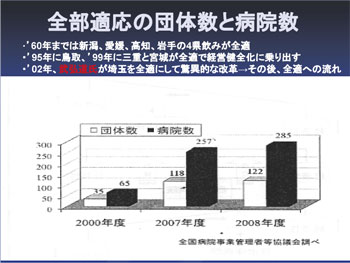

これは全部適用をしている団体と病院数を示 したものですが、2000 年度には団体で35、病院数65 しかなかったんですね。ところが2007 年度に病院数で257 の病院が全適に移行しま す。これは何なのかというと、多くの病院が全 適への移行に走った大きなきっかけになったの は、2002 年に武先生が埼玉の県立病院を全適 にして、驚異的な勢いで黒字にしたんですね。 そういうことで赤字に悩む全国の自治体病院 が、雪崩をうって一部適用から全部適用に移行 している現状があるわけです。

スライド73

スライド74

ここ数年でこの様に、経営に苦しむ自治体病 院が一部適用から全部適用に大量に移行して行 っている状況ですが、総務省のガイドラインで は、これでは甘いということで、独法化や公設 民営、指定管理者制度というふうな民営化を視 野に入れた経営形態の見直しをどんどん取り入 れた方向に突き進んでください、とガイドライ ンで提示しているわけです。そういうことで沖 縄県もいち早くその路線に乗っかった動きをし ているわけですが、独法化にしろ、公設民営に しろ、こういう制度自体はできてまだ3、4 年 の年月しか経っていないものであり、これらが 本当にうまく機能するものか、非常に疑問点が 多いわけです。

高知県ではPFI を導入したが、色々な問題 を引き起こしていますし、滋賀県の大津病院 も、導入したばかりのPFI をもう止めるという 宣言をしています。総務省が目指している、公 の負担を減らすための、いわゆる半官半民のよ うな経営形態が本当に今後うまくいくのか、全 く未知数であるということが我々の大きな懸念 であります。

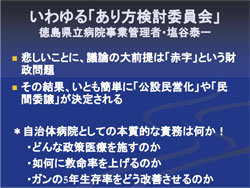

スライド75

塩谷先生をご存知の方も多いと思いますが、 現在は徳島県の病院事業管理者として活躍さ れ、赤字の徳島県立病院事業をあっという間に 黒字にしています。その前は坂出市民病院とい う全国一の赤字病院を数年で黒字にしたことで も有名な先生ですが、彼が最近書いた論文の中 でこういうことを言っています。いわゆる「あ り方検討委員会」というのは全国であちこちに できているが、どれを見ても必ず議論の前提は いつも赤字という財政問題である。その結果、 いとも簡単に公設民営や民間へ移譲というのが 決定されている現状ではないのか。自治体病院 であるならば本質的な責務は何なのか、そこを まず議論すべきではないのか。政策医療をどう いうふうにするのか、いかにしたら救命率を上 げることができるのか、あるいは地域全体の癌 の5 生率をどう改善していくか、という様な自 治体病院の本来的な責務を果たすためには、どういう経営形態を望ましいかという方向での議 論にならないことを、非常に残念であると言っ ています。

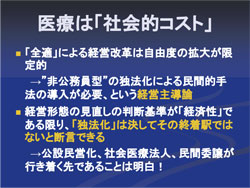

スライド76

即ち、医療はコストだという発想法で、経営 主導論のかたちで病院の形態を議論するのは非 常に危険であると彼も指摘しているわけです。 経営主導論のもとで独法化を議論するのは、決 してそこが終着駅ではないことを覚悟しなけれ ばならないと。その行き着く先は公設民営化で あるし、社会医療法人あるいは民間移譲へ行き 着くものであることを、肝に銘じておかなけれ ばいかないということを言っているわけです。

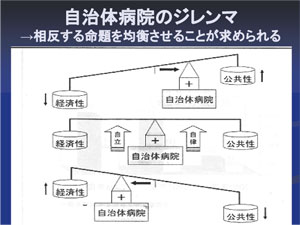

スライド77

自治体病院は公共性の発揮と経済性の追求と いう、非常に難しいバランスをとって運営して 行かなければならないというジレンマを常に突 きつけられているわけです。

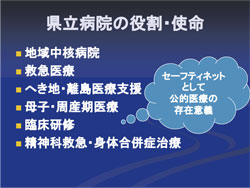

我々、沖縄の県立病院事業はしっかりした役 割と使命をもっていると考えております。地域 の中核病院としての機能、救急医療、へき地・離島医療を支援する、それから、母子周産医療 をやる、卒後臨床研修をやる、精神科救急と身 体合併症の受け入れをやる等々、こういう県立 病院の役割と使命を遂行するには、やはりセー フティネットとしての公的医療の存在が大切で はないかと考えるわけです。

スライド78

スライド79

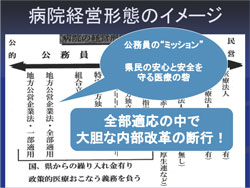

そういうことで、病院の経営形態のイメージ というのが、今盛んに議論されているわけです が、我々は公務員のミッションとして、県民の 安全と安心を守るための最後の砦として、県立 病院を守って行かなければならないと期するも のです。

我々としては現在の全適の中で、我々自身の 手で内部改革を行い、経営改善も出来るんだと 言うことを内外に示して行くんだという方向性 で、概ね我々県立病院の中での議論として意見 がまとまって来ている状況であります。以上で ございます。

質疑応答

○司会(玉井) 當銘先生、ありがとうござ いました。

医師会内部でも非常に議論が多いというか、 非常に幅が広い議論がされているというのがよ くおわかりになったと思います。

マスコミの方から積極的にご発言をいただい て、質問をお受けしたいんですけれども、何か ご質問ありませんでしょうか。

玉城さん、よろしくお願いします。

○玉城(琉球新報)

琉球新報の玉城です。 今、當銘先生方がおっ しゃったように、一部の 中には、こういうのはな らないだろうという意見 も広くあるんですけれど も、果たして公的な病院 が、経済的な部分ばっかりを追及していったと きに、ほかの民間病院とのバランスというのは どうなるのか、非常に懸念するというか、余計 に競争になってしまったために、逆に民間病院 が困らないのかなというのを疑問に感じました。 本当に医師会の皆さんに率直に聞きたいです。

○玉城(医師会) これは民間病院が勝ちま す。民間病院は必死になっていろんなことを改 革しているから、公的病院がこれをやろうと思 って考えている間に、もう先へ進むんですよ。 だから何億もらって何をするのかということ。 自分の裁量権がどこにあるかということが今非 常に大切なのですよね。私も開業しようとは思 わなかった。県立病院でずっと働くつもりで、 現在の県立病院の院長たちと同じ年齢ですけれ ども、20 年近い前の話です。1 つのことを前に 進めようというのに、1 つの機械を買うのに5 年かかるんですよ。開業して自分のリスクをか けてどんどん前に進むとき、必要と思ったらい つでも展開できるから今がよいのです。うちに ある医療機器は県立病院のどこよりも立派なも のが入ります。ですから公立・公的病院が民間 に勝つという言い方は無理だと思うのです。公 的病院の役割はこれまで話されてきました。そ の上の経営健全化なくして医療の質を高めるこ ともできません。これは第1 次経営健全化計画 からずっと話されている。だれもこれを完成さ せることをしなかったから、今その20 年前の 議論を繰り返しているのです。

今回、独立行政法人化というのはすぐにはで きません。この3 年、4 年、5 年、今の公営企 業法、全適用で改善して、その時に自分たちは それでいきますといったら、おそらくそうなる と思います。

ですから、私は向かう方向は独法化でも、5 年後に公営企業法全適用でいけると思ったらそ れでいっても構わないと思います。それは逆の ほうの見直しになるのだけど、おそらくうまく いったら独法化させてくれる。人事権も俺にく れというと思います。今は踏み出すのが怖いか ら言えないだけじゃないかなと。見捨てるとい うことはしないというのが県の話ですが、それ は沖縄県も本当に財政が危機になったときどう するかわからないんですよ。民間はずっと進ん でいきますから、県立病院が今ちょっと足踏み をしている間に他がみんな進んでいる。ただ、 沖縄で一番大事なのは宮古・八重山とか離島と か、北部とか、そういうところに医療資源をど う確保するかというのをみんなで考えないとい けない。今までは県立病院だけが人材派遣の基 だったけど、ほかに知恵はないのかなというこ とです。民間とか大学、大学からももちろんい っていますけど、そういうのを利用しながら沖 縄県全体で医師の確保など何ができるかという ことを考えているつもりです。とにかくスピー ドからすると、公的病院が民間には絶対、今の 条件ではかなわないと思います。

○大久保(医師会)

今の質問で、公的病 院が独法化して民営化 みたいな運営をしたと きに、民間の病院に影 響がないかという質問 ですよね。

おそらく玉城先生が言ったように、民間病院 は経営第一なんです。不採算部門は手をつけな いでいい。だから絶対に民間病院が経営的に勝 つのは間違いない。公的病院が独法化したとき に完全に民営化と同じような運営をするかとい ったら、我々は今までこういった不採算部門を 担当してきたわけですよね。民営化みたいに簡 単に不採算部門を捨てることはできないんです よ。やっぱりやっていかないといけないし、県 民のために守っていかないといけない部門があ るので、それを比較するのは難しいと思いま す。だけど本当に県民の方が公的病院を独法化 して民間の病院と同じようにやっていいですよ ということであればできる。だけどそういうこ とは我々考えていません。だからおそらく民間 の病院のほうに影響が起こるということはない と思います。

現実問題としてやっぱり民間の病院は黒字に なるところに力を入れて、機械なり人材を投入 してそれで運営している。それは民間病院の1 つの道だから、僕らはそれは非難をする必要は 全くないし、それでいいんだろうと思うんで す。ただ、公的病院はそれなりに役割がある し、公的部門や不採算部門を担いなさいという のが、そういうふうに言われてやっているか ら、もともと僕らはハンディをもっている。だ から国とかなんかから繰り入れがされている。 ただ、この繰り入れの基準に関しても総務省か ら出しているのは、大雑把な決まりですよね。 我々としては、それが本当に正しい数字なのか どうかというところまで、本当は突き詰めてい かないといけないかなと思っているんです。そ ういうふうに思っております。

○宮城(医師会) 独法化したからといっ て、公的な役割がなくなるわけではないんです よ。繰り入れが当然あるわけですから。政策医 療、離島医療、救急医療、周産期医療、これは 担っていくということですから。それに対して 繰り入れをしているわけです。民間と全く同じ ことをしなさいということではなくて、民間で できない医療をするというのが役割ですから。それに対してはきちっと繰り入れをしていきま しょうという。そういう意味では競争とかとい うのは基本的に起こりません。

それから、民間に対する偏見がある。民間は 赤字を出すところには手を出さないということ を言っているけど、そんなことはないですね。 民間としても病院として成り立てばいい。赤字 部門はいくらでも担っている。

具体的に言えば浦添総合なんかはドクターヘ リ、2 億円の赤字を出しながら民間で運営して きていたわけですよね。ですから赤字を出すか ら民間は全く手を出さないとか、儲けるところ しかやらないというのは考え方が間違ってい る。これは全体として成り立てばいいという形 で運営していますから、その地域の医療を守ろ うということです。そういう意味では医療とい うことに関して言えば、公も民もないわけです からね。公はこちらから言えば、潤沢にお金が 投入されているんです。それでやるべきことを きちっとやっていくということですから。

ただ、今まで県立病院が果たしてきた役割は 全く否定していないわけです。むしろその機能 を強化していくようにということを言っている わけです。ただ、それが成り立つかどうか。永 遠にそれが成り立つかどうか。あるいは発展さ せていけるかどうか。もうそういう時代ではな い。そういう時期ではない。放っておいたら潰 れるんです。病院そのものが潰れる。そういう 危機感がまだないということです。自治体も潰 れます。

それから、繰り入れの仕方というのが非常に 大雑把です。民間からみて全く理解ができない のは繰り入れなんですよ。政策医療とか、それ から県立病院に繰り入れる基準というのは、赤 字を出せば、赤字を出したらこれが政策医療だ と。だから2 年後には赤字を出した部分をプラ スして繰り入れをする。頑張って黒字にすれば 減らされる。こういうシステムになっているん ですね。赤字を出せば出すほど繰り入れが膨大 に膨れ上がってくる。何の歯止めもきかない。 その結果、県の財政が問題を起こしている。先ほど言ったように、わずか400 億円の中から、 いろんな福祉行政をやっていくわけですよ。教 育行政もすべてその中でやっていかざるを得な い。だけど無条件に県立病院の繰り入れが増え ていくということになると、ほかの政策がもう 実行できないんです。ですから非常に弱い部分 がどんどんどんどん切り下げられていく。弱者 の政策は切り下げられていく。そういうことも 踏まえて沖縄の医療のあり方、それから福祉を 含めた医療のあり方を考えないといけない。県 立病院だけが沖縄の医療ではないんです。医療 政策ではないんです。沖縄全体の医療をよくし ていくにはどうしていくかということにつなが ってくるんです。

それともう1 つは、国が医療費に対するお金 を使わない。これも事実なんです。GDP 費で いくと9 %ぐらいですね。

サッチャーのときに医療費を抑制した結果、 イギリスの医療は崩壊しましたね。それ以来、 ブレア首相は1.5 倍医療費を上げるという政策 をとっているんですけれども、まだ回復してい ない。そういう先例が世界ではあるわけです。

今、日本の国というのは医療を抑制してきた ために、崩壊のほうへどんどん進んでいるとい うのは事実なんです。ただ、そういうことを是 認した上でも努力というのは各医療機関はやっ ていかないといけないですね。県立病院だけは 努力をしなくてもいいということではないとい うことですね。民間は必死になって成り立つよ うに努力をしているわけです。赤字を出せばす ぐ倒産です。そういう意味では、県立病院は必 要な医療をやっている、大事な医療をやってい るという名の下に非常に甘えているんじゃない かと。ですから20 年前から病院の健全化検討 委員会を4 次にわたって開いて、4 回にわたっ て答申を出しているんです。それが全く実行さ れていない。だから倒産の危機に陥っていると いうことです。

○小渡(医師会)

マスコミの方が誤解 しているのは、民間病 院は赤字のものはやら ないという考え方だと 思います。例えば、精 神科においては政策医 療である精神科救急シ ステムは精和病院がやっているように思われて いますが、沖縄県の精神科救急システムの約7 〜 8 割は民間の精神科病院協会が担っていま す。それは本島内を北圏域と南圏域に分けて輪 番制で行っており、その中に精和病院も入って 一緒に行っているわけです。そういう意味では 精神科救急は民間病院の協力なしでは成り立た ないと思われます。これは採算性ではなく、精 神科病院協会として県民の医療を守るという意 味で行っています。

さらに精神医療の場合、入院から地域へとい う国の医療政策に基づき、地方公共団体の役割 として社会復帰施設が整備されることになって いますが、これを行っているのは公立病院では なく民間の精神科病院です。これも採算性はあ りませんが、これをやらないと入院から地域へ という国の医療政策や精神障害者の社会復帰が 実現できないし、精神科病院は長期入院患者で 一杯になり施設化してしまいます。患者さんの ためにも、また病院を機能させるためにも、不 採算部門であってもこれらに取り組んでいます。

それから県立病院の経営を改善するには、人 件比率を改善しないことには解決しないと思わ れます。この公務員の人件費をどのように下げ るかが問題だと思います。国は人件費を改善す ることが出来るように独立行政法人等の制度を 作ったと考えられます。いずれにしても、現在 行われている全適でも県立病院の人件比率を改 善できれば、赤字を生むことは無いと思うし、 現状でも良いと思いますが、それが出来なけれ ば、独立行政法人化し赤字解消を図るべきであ ると考えます。

○石川清司(医師会)

国立病院機構沖縄病 院の石川です。国家公 務員の身分から独立行 政法人へ移行しました ので、その経験が役に 立つかという思いから 県立病院の「あり方委 員会」に参加させていただきました。経験談を お話しますと、独立行政法人へソフトランディ ングさせるためには、綿密な計画と期間が必要 です。これは確かです。国立病院機構へ移行す る前に、200 ほどあった全国の国立病院・療養 所が約150 に集約されました。やはり、どの部 門が集約できるか、どの施設が集約できるかを 検討することが第一歩だと思います。

それから、個々の病院が独立したのではなく 機構として、全体として、いい表現ではないの ですが護送船団の方式での独立です。本部は東 京にあり、本部の運営は各施設の拠出金、収入 の約3 %で賄われますので本部もかなりスリム 化しています。

最も大切なことは、各施設の基本構想と徹底 した病院の運営方針です。私は呼吸器の外科医 ですが、例えば私が肺移植をやりますと宣言 し、次期院長が消化器医で方針が安易に肝移植 などに転換されたのではとんでもないことにな ります。基本姿勢(方針)を明確にしておくこ とは大切です。

それから、民間と同じような医療では、国立 医療のよって立つ根拠が全くありません。ですか ら、私どもは非採算部門の結核、神経難病も沖 縄県の最終拠点として担当します。それだけでは 医者を集めることはできません。優秀なスタッフ を集めるために結核を含めた呼吸器疾患、筋ジ スを含む神経・筋疾患、それから国民的課題で ある癌、肺がんを3 本の診療の柱としました。

独立行政法人へ移行して、院長の裁量権は増 します。人事においては非常勤職員の採用、施 設整備においては5,000 万円以下、医療機器整 備に関しては、本部から各施設の体力に応じて 年間の投資枠が示されますので、その範囲内で 執行します。しかし、経常収支が黒字であれば、 これらの条件に拘束されることはありません。 院長、病院幹部の方針で行うことができます。

人件費は大きな課題です。外来部門、手術・ 中材部門、医事、清掃、食器洗浄等で非常勤対 応、外部委託となっております。しかし、医師 の給与はかなり引き上げられております。医師 数も18 名から24 名まで増員しました。さらに 増員の予定です。残念ながら、医師の待遇は改 善されたのですが、院長の給与は完全な業績年 俸制です。黒字にならない限りUP されること はなく、赤字ですと悲惨です。若い医長の給与 が院長より高いという現象がおきます。毎月、 くやしい思いをするのですが、責任の所在を明 確にすることになります。

それから職員の業績評価を行います。個人目 標、職場目標の設定、そして自己評価、職場長 の評価、最終評価は院長です。絶対評価で賞与 に反映され、切り下げもあります。黒字経営に なると、春にボーナスを支給することができま す。国立病院機構の約半数の病院は年3 回、ボ ーナスを支給しております。

色々な改革を行いました。職員の意識改革に はISO を導入しました。有効な手段だと思い ます。それから外来化学療法室、緩和ケア病棟 開設、そして一般病棟をすべて保険診療上の 「がん専門病棟」に転換しました。そうするこ とによって在院日数のしばりが緩やかになりま す。障害者病棟に7 対1 看護配置を導入しまし た。スタートして3 年間は赤字でしたが、4 年 目より黒字に転換、今年度は春のボーナスが支 給できるのではないかと考えております。

全国的に公立の緩和ケア病棟は経営上苦労を 強いられておりましたので、機構本部も緩和ケ ア病棟の開設には反対でした。そこで、施設整 備に5,000 万以上費やすと本部の許可が必要で すので、結核病棟を改修して5,000 万以下で独 自の構想で開設しました。緩和ケアは、肺がん が最大のターゲットになることと、近隣の大学 病院、総合病院が癌の末期の患者さんを多くかかえていることが開設の根拠でした。冷静な判 断、計算、読みは必要です。

権限が拡大されますと、責任が生じます。院 長が失敗しても最終的な責任はとれません。辞 めればいいというわけにはいかない。累積債務 を膨らませることになります。そこで、本部の 指示には真剣に耳を傾けます(本部理事長が最 終責任者です)。

もう一点は、臨床研究の活性化です。給与だ けでは医者を引きつけることはできません。臨 床研究のできる時間と予算が要ります。1 施設 ではなく、多施設で行うと大規模な共同研究が 可能です。まだまだ十分ではないのですが、年 間2,000 万円程度の治験は実施しており、医 師・看護師の学会出張費の捻出は全く問題あり ません。将来的には、臨床免除の臨床研究部専 属の医師の配置も考えております。

そういった意味合いでは、頑張ればそれなり の見返りがあります。来春には、私が最も高い 給料、ボーナスをもらっていることになるでし ょう。独法化も1 つの手段になりうる事は確か ですので、参考にして欲しいと思います。

○司会(玉井) 石川先生、ありがとうござ いました。

マスコミのほうから何かご質問ありませんか。

○高江洲(琉球新報)

琉球新報の高江洲です。 石川先生から実際に 独立行政法人になった 後の病院の変化という のを具体的にお話いただ きましたが、今後、例え ば県立病院に関しまし ては、焦点になってくるが、おそらく南部医療 圏における南部医療センター・こども医療セン ターの医療提供内容の見直し、あるいは役割分 担になるのかなというような気がしております。

玉城先生が、今、政策参与として県に入って いらっしゃるんですが、今後の議論の中で、今 の現在、南部医療センターが提供している医療 で、特にどの診療部門で民間との提携というの が考えられるのか、あるいは廃止というのもあ るのか。そして今、また那覇市立病院との独法 をされている、そのへんも焦点なんですが、こ れについて具体的になかなかイメージが私たち も見えてこないので、そのへんのイメージと具 体的な議論、見通しについて教えていただけま すか。

○玉城(医師会) その議論はやられていま せん。結局、県で話をされるのは、こども医療 センターは支えないといけないだろう。大人の 部分はどうするかは、実は私が昔いた県立那覇 病院なのですが、南部医療センターになって中 が見えないんですね。結局、県立病院の先生方 とお話をするときにいつも言うのは、自分たち で考えない限りこれは解決できない。自分たち の矛盾と自分たちが進むべき道というのは、や はり自分たちで考える必要があるだろうと。

先ほど石川先生が言われたように、国立病 院、沖縄病院がどこにいくか。肺ガンと神経と 結核、そういうものはやる。だから沖縄病院で 胃ガンも大腸ガンも何でもかんでもやるという ことは捨てたわけです。だけど純粋に特化して いくこともできないから、喘息を診たり、呼吸 器、肺、みんな似たような病気になりますか ら、中心は結核があったとしても呼吸器、内 科、肺ガンの診断をしたり。ですからこれは南 部医療センターの大人の部分。こどもの部分は 今かなり伸びてきているように私もみておりま す。ですから大人の部分は自分たちで考えて。 ほかの病院もみんなそうだと思いますね。中部 にしても。

特に南部は病院がいっぱいあって、市立と県 立病院の将来的な統合が必要だろうという理論 的な話はあるのですが、医者同士は絶対統合し ませんから、そういう議論はまずないと思って 考えています。ただ問題は、市立病院を新しく 改築するときに国からお金を借りないといけな い。そうすると南部医療圏における公的病院の 再編計画がないと国は金を貸さないだろうとは 言われている。今までに市立病院に「はい、貸 しますよ」とか、南部医療センターに貸しますよと。そういうときにどういう機能的な提携に なるかというのはあるし。今、みんなが大変だ というこの救急医療だって解消するのは簡単な んですよ。簡単というのは本当は簡単にいかな いと思いますが、市立病院が月曜日から金曜日 まで診療しているでしょう。土・日休み。南部 医療センターは日・月を休みにすればいいだけ の話なのですね。そして南部医療センターは月 曜日は休みだから救急車に乗ってくるひと以外 は受けませんと言えばいいだけの話です。救急 車に乗ってくる人は受ける。そうするとお互い の救急が何分の一かは減るのですね。ただそれ だけのことです、おそらく地域住民にとって困 ることはありません。

それは久米島病院がオープンするときに、ア ドバイスを求められ、土・日休みにしたらいけ ない。日・月休みにしなさい。土曜日休んだつ もりでも久米島の人は救急で必ず来るから、あ なた方は休んだことにならないよ。月曜日は休 んでも心配ない。久米島の人は飛行機に乗って 那覇の病院に行けばいいだけの話。そうする と、月曜日休みの病院が得をするのです。ほと んど患者さんは来ません。民間は全部開いてい ますからね。だからそういうちょっとした地域 の連携でも、状況を変えていくとっかかりにな る。新しい発想でものをやると非常に面白いア イディアがどんどん出てくるのです。

小児の研修の連携でも市立病院と南部医療セ ンターは近いし、いろいろやったほうがいいだ ろう。産婦人科も難しいお産が南部医療センタ ーに来るんだけど、普通のお産は少ない。数が 減っていますからね。そういうのを地域の連携 とか。それはその組織の中の人しか考えられな いだろうと思う。

僕は外科だけど、我々がいたときの外科と今 の外科では入院患者さんが1 年間に1 万5,000 人も減っている。ということは、我々からみる と今の南部医療センターの外科は忙しくないん だろうなとしか思わない。じゃその人たちが医 療の中で何をしているかというのは中の人しか わからない。

皆さん、いろいろ記事に書くときに忙しいと ころばっかり見るけど、暇なところもあるのじ ゃないのと探してみてください。そして、民間 でも忙しいところは必ずあるのですね。だから そういう地域で何をしたらいいかという協議の 場をもちたいのですけど、まだそこまで皆さん の地域のネットワークがいきわたっていませ ん。おそらくこれからできてくるだろうと思い ます。

今回、県立病院がどこにいくかということは 地域医療を変えるということなのです。まわり と一緒になって。その地域の住民を自分のとこ ろだけでできるという病院はもうなくなったか ら、みんなで分担をしながらやっていくという 時代に入っていると思うのです。

今言われたことは、県の行政は実は先を見て 考えていることではある。だから独法化がいい だろうと思って今提案はしています。だけど僕 は、もし独法化じゃなくて公営企業法の全適用 でやってみて、我々がこれでうまくいくといっ たら、ただし書きを入れて、5 年後にそのまま いくということをしてもいいと思います。ただ そのままいくと、さっきも言ったように216 億 円の赤字をどんどん返しながら、黒字にしたら 繰入金は67 億円から25 億円になる。40 億円 なくなるわけです。独法化したら68 億円入れ たら、ずっと68 億円入ってくるから、そうし たら残りの部分は自分たちが黒字出たら自分た ちで機械の投資とか全部まわせるわけですよ ね。今の方式だと経営健全化すると繰入金が減 るというシステムですから、逆に赤字になって も全部補てんするという。そのへんを考えなが らやらないといけないと思います。いずれにし ても経営健全化しないと、将来的に借金がゼロ にすることはできません。これが数年で膨らん だら、もうそれこそ県立病院をやめて、地域医 療はどこかにお願いをしてやってもらうという ことにならざるを得ない。今それがあるものだ から、絶対潰してはいけないし、どうしたらう まくいくかということを考えているわけです。

県立病院の改革のために去年の2 月に病院事業局に安慶田先生、今度の改革は10 月に人事 異動で今の人たち(ありかた検討委員会の事務 局)が新しく来ているんですよ。普通、人事異 動は4 月だけど10 月に来るということは県が 本気になってやるなと思っています。病院事業 局は県は今度の改革を本気になってやるから早 めに病院の院長をみんな集めて、県立病院はど こにいきたいかという議論をしておかないとい けないよという話をやっています。今、「あり 方検討委員会」を4 回やって、これは本物だと 思って今初めて県立病院の中で意見が出てい る。だけど當銘先生がさっき言われたように、 全体を集約するのはだれかというのが決まらな いから、いつまでも各々が意見を出していると いうところにあるわけです。それを本当は早め にやって、自分たちはこれでいくという方針が 決まれば、「あり方検討委員会」もそこに附則 が付いて、もしそれでいくのだったらそれもい いという二方向の答申が出るかもしれない。

だれがどうして決めて、実際にやっていく か。先ほど話があったように沖縄病院はもう石 川先生がやっているわけですね。大変苦労しな がら。黒字になってある程度ボーナスをもらう までは辞められないわけです。そんな感じで県 立病院の先生方にはきつい言い方かもしれませ んけど、どこに行きたいのか。ではどういう改 革をするのか。そのためには何が必要で、その ためには予算も自分たちの自由になるか、人員 も増やせるか。そうして県からただ事務的にま わってくる3 年でローテーションの人たちを辞 めさせて、自分たちが育てていく優秀な院長を 育てるのかということです。いろんな方向が考 えられるのだけど、それを早く出すこと。出て も今すぐにはできませんけど、県も来年からす ぐやるということではなくて、この数年間、先 ほど石川先生も何年間かずっと分析をしてやる 方向にいって、それに完成させていったとい う、その準備期間は必要だと思います。全適用 で動くにしても。

○宮里(医師会)

北部福祉保健所の宮 里と申します。

どうして私がここに いるかというのは、医 師会内にこの種の問題 を考える勉強会が立ち 上げられているんです ね。その委員に指名されているものですからち ょっと参加させていただきました。

福祉行政、私が代表するわけではないんで すけど、そこにいる関係上の観点から少しばか り発言させていただきたいんですけど、當銘先 生が先ほど前段で言われた事実関係は、会長 はじめここにお集まりの医師関係者は皆同じ ような見解をもっていると思います。おそらく 県立病院もここまで苦しい思いをしなければな らなくなったというのは、国策がころころ変わ っていくことが大きな原因の1 つであるし、本 当に目が回るようないろんな制度改革がくる くる変わるものですから、正確には私はわかり ませんなんていう立場ではないんですけど、恥 ずかしながら本当にそれを把握するのは大変な 状態なんです。それと医療費の削減政策とい うのはある。これはもう事実なんです。これは マスコミの方々にもぜひ理解していただきたい のは当然の話なんですけど、しかし、国策が変 更してもらいたいという強い要望は私もありま すよ。多分、会長もそういう強い希望がある と思います。

ただし、国策の変更に期待して、現状を放置 して数年後に今の県立病院が存在するかどうか ということに関して、私は会計に関してはほと んど専門ではないんですけど、少なくとも私が いろんな財政課等の意見を聞きますと、とても 無理だろうという話をなさいます。それはあな がち脅迫で言っているわけではなくて、現状の 県の財政400 ちょこちょこの財政の中の100 億 円、先ほど當銘先生から120 億円とかいう数字 もありましたけれども、現実はよくわかりませ んけど、100 億円とか言われている借入金で、いつ資金ショートを起こして病院が潰れるかも しれない。例えば中部病院で機器が故障したの に、患者はどうしましょうかという状態になる わけですよね。故障を修繕する費用さえも賄え ない状態。そういう直前に迫っているような状 況のようです。これは私自身でちゃんと精査し たことではないんですけど、いろいろ聞くとそ ういうような話をする人がほとんどです。

それともう1 つ、福祉行政の立場から言わせ てもらいますと、例えば妊婦のHIV の検診、こ れは産婦人科医会の産婦人科の先生方がぜひこ れの補助金を満額確保してくれという強い要望 があったにもかかわらず、大幅に削減されまし た。これは医師会からもかなり強く要望されま した。あるいは認可外保育園の給食費の補助金 のこと、あるいは障害者雇用の給与補助、補て ん。障害者を雇用するための、なかなか能率が ちょっと劣ったりしますので、事業者へ補てん する。そういう事業費への補助金とか、ほとん どすべて相当押さえ込められている現状がある わけです。そういう状況の中で、こういうふう な莫大な赤字をそのまま看過していいのか。県 の努力を国の政策変更にのみ期待して、そのま まの状況で維持していけるのかという大きな疑 問に対して私は確認したいと思います。

それともう1 つ、我々の勉強会の中で非常に 印象的だったのは、離島の医師会から来られた 先生が、どうして中央の、例えばこれは彼に言 わせると、南部医療センターのことだと私は想 像するんですけど、中央への資金の投入が過重 に、先ほどの琉球新報さんの記者さんの質問に もありましたけど、おそらくバランスを欠いた 投資がなされているんじゃないのか。これは離 島への差別という言葉は使いませんでしたけ ど、離島軽視の表れなんじゃないのか。「我々 の病院は天井が落ちて怪我する状況になってい るんですよ、それでもなかなか改築できない状 況があるんですよ」という発言をなさっていま した。要するにバランスを見て、財布はもう決 まっているわけですから、その財布をどう使う かというのはこれはもう県民が選択することな んですけど。私としては、今のまま放置するわ けには多分いかないんだろうなという感想をも っています。以上です。

○司会(玉井) 時間がもうかなり押してお ります。いろいろと議論も尽きませんし、ここ で結論なぞ導けるものでもないと思います。他 にご発言はありませんか。

○伊江(医師会)

離島のほうからはお 話していないので、ち ょっと一言。

今の県立病院のこの 状況というのは、私は はっきり言って、例え ば南部医療センターを つくるといった県の責任だと思います。これは 県知事が認めたわけですから。そうですよね。 それでできたんですよ。県民の総意だったと思 うんですよね。ですからこういったこども医療 センターを加えた施設をつくるということは、 これは莫大な繰入金が必要だということはもう 全国どこを見てもわかっている話なんです。そ れをわかりながらやって、結果がそうだったか ら、さあどうする、お前らの責任じゃないかと 言われたら立つ瀬がない。非常に問題が起きる。

ですからそれをつくったときに、資金計画な りどうするかということは、全く我々には見え ませんでした。院長の責任だと言われても非常 に困るということなんですよ。ですから責任を 取るのは私は県知事だと思います。

我々は今までやってきたというのは、どのぐ らい出すかということがわからないような状況 でずーっと救急医療なり、一般医療をやって きたわけですよ。さらにそこに離島医療も含め てやってきたんですね。その結果、こういった 累積赤字という211 億円と出ているんですね。 これは何でもたらされたかというと、全国平均 よりも1 床当たりの繰り入れが少ないという、 半分しかないというその結果なんですよ。だか らもともとない、県は貧乏ですと言いながらこ れだけのことを現場にやらせてきたということのツケはだれが取るのかと言いたいんですね、 私は。

皆さん、自分たちができることをやってきた ことだし、民間の人たちは南部医療圏にほとん ど病院を建てて、人が少ないところにはつくっ ていませんよね。県立病院は北部を含め、それ から宮古・八重山と、こういった人が行かない ところに人を送りながらやってきたという経緯 があるんです。だからこそ今までのように東京 やあるいは奈良で起こっているようなたらい回 しの事件もないと私は思っているんですね。

県内で言えることも、産婦人科が厳しいから といって民間の皆さん、そんなに産婦人科に力 を入れているわけでもないし、私のほうとして は八重山でとにかく産婦人科の診療が途絶えな いように、あっちこっち回って人を確保する と。本来なら同じ釜の飯を食っている県立病院 の連中が出してくれればいいんだけど、やはり 彼らも自分たちのことで精一杯と。出しはする けどなかなか本腰入れてはできないという状況 があるんですね。こういったものというのは、 今まで沖縄県のこういった医療をやってきたか ら今継続しているのであって、今までやってき たことをすべて否定されるような感じで言われ ると、この先のモチベーションはもてないとい うのが我々の意見です。

それで今言った県立病院の公営企業の話です けど、公営企業の全適ということではいろいろ できるんですよ。できるんだけど、その議論が 全くなかったというのが現実なんです。我々が それをやってこなかったというのは、その権限 を発揮する中枢にもいなかったし、もちろんこ れはかかわりあってはおりましたけど、こうい った財政状況というのが逐一すべて明らかにさ れてなかったという問題もあるんです。資料に ある一時借入金、これなんかもよくわかるんで すよ。

例えば平成13 年などに36 億円借りています よね。中部病院つくったときです。中部病院を つくってひととおり下がってきたかなと思った ら、今度は南部医療センター、ここでは80 億円になっているんですね。こういうふうにして 建物をつくるとなると金がいるんですよ。とこ ろが今までの1 床当たりの繰り入れが半分以下 でやっていて、蓄えもないところで「さー、つ くれ」と、だれがゴーサインを出したんです か。当然出ないですよ、これ。借りなければで きない。だから先ほど言っていた68 億円とか 何とかと出しているといったけど、もともと事 業局サイドは我々にいつも85 億円要求してい るといっていましたよ。ところが財政課は出さ ない。85 億円必要だと。ずーっと削られてい る。その挙句はこういう感じです。出さなくて も何とか倒れないだろうと思ったと言うんです ね。我々もそれも知らないでのん気にやってい る。どんどん突き進んでいったけど、後ろから は食料も弾も何も来なかったというのが今の状 況なんですね。

ですから、我々も含めて当然、沖縄の医療界 の人たちみんなが考えるべきです。別に今から でも遅くない。思い立ったが吉日で、公営企業 の全適用の中ですぐやれることをやらないと、 ますます損失は多くなるということですね。

我々がこれからやるべきことというのは、民 間が県立を非難する云々じゃなくて、共に医療 をやっている人間としてどっちも成り立つよう にやっていくのが筋だと思うんですね。今の感 じで見ていると攻められっ放しで、非常にモチ ベーションをなくす。皆さんも元々県立病院の 人たちが多いわけですから、そのへんのところ を考えてぜひ民間病院のノーハウとか、貴重な アドバイスがありましたら出していただきたい し、期待しております。

○黒島(沖縄タイムス)

さっきから財政規模 に合った医療をという ことを再三おっしゃら れていますけれども、 全国一財政規模が小さ い沖縄県で、財政規模 に合った医療というの はどういったことになるかというのは、皆さん考えたことありますか。

今、国も全体で自分たちの財源に医療費の占 める割合が多いから社会保障を減らしている。 これが国民世論にどんな反論を招いているのは ご存知ですか。全く同じことをどうして沖縄県 でやらないといけないのかと。

さっきから公営と独立行政法人のメリット、 デメリットがありましたけれども、独立行政法 人のメリットをみたときに、何一つ公営ででき ないことはないんです。条例も改正できます。 予算の運用もできます。しかもやっているとこ ろはあるんですよ。県のこの資料というのはす ごく偏っているんですね。県は独法化したいん だと思います。だから独法化のいいところの資 料をたくさん出してきている。だけども、公営 で残っているところの資料はその中にないんで すよ。そこがどういう改革をして、どうして残 っているかという議論が「あり方検討委員会」 で全く出てない。

○玉城(医師会) これは結局、制度を変え てきたけどだれがやるか。今やっとだれかがや ろうとしているんですよ。それが進めばいいだ けの話で、だれもそれが進めば何も言わないん ですよ。だからそこが一番大変。そして県はと いう言い方は、県はだれか、知事はそこまでわ からない。そうすると部長なのか、事業局なの か、結局、県というのはだれもいない存在にな るのと、私は議会でこんな話をするのは、議会 は予算と決算をチェックしているのに、なぜ今 までこのチェックが入らないのか。アメリカ議 会はビッグ3 にお金を出す、この計画では再建 にならないからと拒否したでしょう。そのぐら い議会には権限があるはずなんです。だからマ スコミも、どこまで変えるか。埼玉県の武先生 は公営企業法の全適用でうまくいった。そうし てみんな流れていったのだが、そこにリーダー がいないから全部潰れていったんです。だから 沖縄県にリーダーが生まれたらうまくいくかも しれない。それを待っているわけです。

○黒島(沖縄タイムス) だれがやるかとい うのは、武先生を呼んだのも、坂出市立病院の 塩谷さんを呼んだのも、首長です。

○玉城(医師会) だから、それは人を呼ん できてもいいのですよ。皆さんがそう言うので あれば。それよりも中から生まれるべきもので もあるのじゃないかとも思うわけです。結局は だれがいるからじゃなくて、みんなでやろうと いう気が起こりさえすれば全部成功すると私は 思っている。ただそれだけの話なのです。「あ り方委員会」もあまり影響はない。こうやりた いというエネルギーが沸いてくることが大事。

○黒島(沖縄タイムス) やっぱり地域のリ ーダーが牽引していくことが公立病院の改革に は必要だと思います。知事が県立病院のことを わからないのではいけないと思います。

○玉城(医師会) だからわからないから 「あり方検討委員会」に諮問しているわけです。

それはわかるのですよ、言いたいことは。だ から医者が知事になればいいのですよ。言いた いことはわかる。いろんなことで全部できる人 がいればいいけど、できないからこの分野に関 しては「あり方検討委員会」に投げかけるわけ です。

○伊江(医師会) 今、知事がわからないか らいいんだと言ったんだけど、これ、とんでも ない話なんですよ。こんな大事な安全保障は県 のトップである知事がわからない。わからない ようにしてきた。これが一番問題なんですよ。 僕、10 年間今まで八重山にいるけど、一度と して知事は来たことがないですよ。大田知事、 稲嶺知事、仲井眞知事。1 人として来ません。 これが現実です。

○大久保(医師会) 今、こういった首長の 話、県の内部での話をしていても解決には結び つかないと思います。我々、公立病院の管理者 というか、今考えているのは事業局と一緒にな って全適になって3 年目なんだけど、本当に全 適として動き始めたのは最近なんです。本当に 僕は「あり方委員会」でも言ったんだけど。

今、事業局ではここに書いてある、先ほど出 た独法化だったら不良債務がゼロになる、一時 借入金がゼロになる、こういう状況になってから独法化すると言ったんだけど、全適でも県が それだけの資金を独法化するために準備をする のであれば、全適のときにやってもおかしくは ないわけです。ただ事業局としては、そういう 状況にもっていくために計画しています。数字 的な計画も出して委員長のほうに話をして、結 構それなりの案だなということで、全適でもや っていけるかもしれないという案が出て、今、 頑張ろうということで、県立病院としては頑張 っています。

我々としても今まで過去において本当に経 営というか、民間の病院で頑張っているよう な形の経営を真剣に考えてきたかというと、公 的病院の職員は考えていなかったと思います。 我々本当にそういう面では反省しないといか んですよ。

そういうことで、今、本当に全適でやってい けるのかどうかというのをやり始めた段階で す。「あり方委員会」で質問がいろいろ出ると 思うんですけれども、そのご意見を参考にさせ てもらって、全適でいけるのか、今までどおり でいけるのか、独法化したほうがいいのかとい うのは、ここ2、3 年で決まるのではないかと 思います。ただ、現場としてもいろいろ努力し ているということを知っておいていただきたい なと思います。

僕の一言がどうも医師会の先生方の気持ちを 逆なでしたんだけど、僕は赤字のほうをやって いないと言ったんじゃなくて、やらないで済ま そうとしたらできますよということを言っただ けで、やってないと言ったんじゃないんです。 どうも失礼いたしました。

○黒島(沖縄タイムス) さっき知事がと言 いましたけど、それは今の知事を指しているの ではないですよ、歴代の知事です。

○司会(玉井) いろいろと議論はあると思 います。ぜひこれを機に医療に関して真剣に議 論をする時期であるということだけはもう間違 いないと思うんです。ぜひこの機会ですので、 これからの取材とか様々な意見、どうやって取 材をしたらいいのか、そのへんも含めて医師会 の先生方とご歓談いただきながら今後の報道と かに関してもご参考になればと思います。司会 進行がどうも長くなってしまいました。

マスコミの皆様には我々がとても真剣に議論 していることを是非ご理解頂きたい。明日の医 療を良くするために我々は真剣に議論している ことをよく理解して頂きたいと思います。本日 はどうもありがとうございました。