平成20 年度第4 回マスコミとの懇談会

「県立病院のあり方」について

理事 玉井 修

今回のマスコミとの懇談会は急遽、しかも 12 月18 日という年末に行われたにも関わらず 多くの参加者が集まり、県立病院の今後のあり 方に関して世間が如何に注目しているかを物語 っていました。医師会、県立病院のあり方委員 会、各県立病院の院長先生、そして多くのマス コミが参加し、これまでにない緊張した雰囲気 でマスコミとの懇談会が開催されました。県医 師会の副会長である玉城信光先生が政策参与を している立場で県立病院の現状を説明され、そ の後多くの活発な意見が出ました。

沖縄県の医療に果たしてきた県立病院の歴史 的役割は大きく、今後も離島医療圏を抱えた沖 縄において県立病院に期待される医療は政策医 療を含めて大きなものがあります。県立病院の 今後のあり方を考えるとき、県立病院を無くし てしまえなどと考える人は誰一人居ないでしょ う。今後いかにして県立病院を健全に、継続で きるものとして、見直すべきところを見直して いくかが大きな議論の的となります。小児医療 や周産期医療、救急医療、離島医療などをどの 様にしたら長期的に安定したものとして維持で きるのかを真剣に議論した懇談会でした。何も かもそのままでは立ち行かなくなっていく可能 性が高いのが現状です。責任を持って英断し、 組織を改革していく決断を各組織のトップが行 わなくてはなりません。とは言っても、未来の 事に関しては誰も確信を持った判断など出来な いでしょう。これまでの経過と、現状を精緻に 分析し、多くの意見を聞いてより良い判断を下 さなくてはなりません。時としてその判断は、 その時代の非難や中傷を浴びるのかも知れませ ん。しかし、いつまでも問題を先延ばしにして いては、県民の医療を守ることに対して間違っ た判断や遅きに失した結果を招いてしまいま す。時が過ぎて、いつの日か2008 年の今の時 代を振り返るときが来るでしょう。その時に私 たちはどの様に評価されるのでしょうか?

なお、今回の懇談会については、オリジナル の内容とし加工せずにそのままの発言・討議内 容を掲載いたしました。

懇談内容

開 会

○司会(玉井) 年末のお忙しいときに、し かも急遽、マスコミとの懇談会を開催するとい うことになったにもかかわらず、こんなにも集 まっていただいてありがとうございます。

今回のテーマは「県立病院のあり方について」 ということでございます。非常に重要な問題でご ざいます。沖縄県の医療を崩壊させていいとはだ れも思っていないわけでございます。我々も、皆 さんも医療というものの崩壊をさせてはいけない という共通の理解はあると思います。ぜひ、きょ うの懇談会を実りあるものに、また、理解を深め るものにしていただきたいと願っております。

早速ですが、本会を代表いたしまして、宮城 信雄会長よりご挨拶をさせていただきます。

挨 拶

○沖縄県医師会長 宮城信雄

皆さん、こんばんは。

急な呼びかけにもかか わらず、非常に忙しい中、 お集まりいただきまして ありがとうございます。

この会館は去る14 日 (日)に落成式が行われ ました。11 月の後半から事務局が移って、こ こで仕事をしております。念願の会館ができ、 こういう会をやったり、あるいは情報発信をし たり、医師会活動の拠点になる場所がようやく できたということで非常に喜んでおります。こ れもひとえに皆様のお陰だと思っております。

今回、県立病院のあり方、県立病院の問題に ついてということですが、実は県立病院のあり 方委員会というのは医療審議会の1 つの部会 で、4 回開催をしております。医療審議会とい うことで、県の先生方は残念ながら委員になれ ないということですが、この委員はほとんど医 療の専門家、あるいは経営の専門家が集まっておりまして、それから全県立病院の院長が第1 回からずっと参加をして、会議そのものがオー プンになっているという会議です。そこでさま ざまな論議をされております。県立病院の機能 の問題、それから経営形態のあり方の問題が論 議をされております。新聞でご存知だと思いま すが、経営形態はどうしたらいいのかというこ との結論がまだ出ておりませんが、近いうちに 結論を出さなければいけないと思っております が、これも県民の立場に立った一番いい方法、 いい結論を出すべきだということを考えており ます。今回、この会をもって、どういうところ に問題があるのか、ぜひ懇談していただきたい と思います。ありがとうございました。

○司会(玉井) それでは早速、懇談に入ら せていただきます。本日のテーマでございます 「県立病院のあり方について」ということでご ざいます。まず、玉城信光副会長よりプレゼン テーションをお願いしたいと思います。

懇談事項

「県立病院のあり方について」 玉城信光副会長

【県立病院のあり方についてどのように考えるか】

私は医療審議会の委 員ではないので発言はで きませんが、オブザーバ ー参加して、県立病院 のあり方についての検討 委員会を見せていただい ています。検討委員会事 務局の話も相当聞かせていただいております。

今までに膨大な資料が出ています。新聞報道 も含めて皆さんが議論しているのですが、資料 が多すぎて、ずれがあるような気がしていま す。一度整理をするということで、今日の話を していきたいと思います。1 月には県議会の文 教厚生委員会とも県医師会として議論します。 県民1 人1 人がしっかり考えないといけない大 きな問題だと思います。先日はその資料の中か ら抜粋して皆さんにお送りしました。きょうは その中からさらに抜粋していくつかを出してみ たいと思います。

スライド1

まず、基本的な考え方があり方検討委員会で 言われていますが、県立病院の北部、中部、南 部、宮古、八重山という配置のバランスは非常 にいいものだと話されています。そして県医師 会で議論していても、どちらか1 つ県立病院が なくなっていいという議論は今のところは1 つ もありません。

それから、知事とお話をするときに、沖縄県 のどこにいても救急医療をはじめ、ある程度の 医療が受けられるようにしなければならないと いうのが知事の考え方です。そして、これまで の話をみますと、県立病院の先生方はいつも大 変忙しいと話されます。忙しいのはみんなわか っているんです。ではどうしてその忙しさを解 決して、病院の経営も職員の福利厚生その他も 含めて病院がどうしたらうまくいくのかという 議論に変わらないといけないと思います。です から感情的に忙しいとか、大変だという話は何 も生まないので、次のステップにいきたいとい うのが考え方です。

スライド2

このまま赤字が続けば、沖縄県そ のものが夕張市と同じように財政破 綻をするぎりぎりのところまできて いるということで、あと数年ぐらい の余裕しかないんですね。

そして、皆さんに話したいことは、 マスコミというのは県民のいろいろ な意見を集約して議論をリードする 立場にいる。これまでたくさんの記 事を書いているけど、しっかりこの あり方検討委員会の資料を基に話を していただきたいと思います。ですか ら県立病院はどのようにすればいい かと、マスコミ自身も考えてほしい ということです。そして県立病院の あり方の議論は、これで最後になり ます。これで5 回目です。この議論の 先には今までの4 回の議論でいろいろ な意見がでましたが、だれがやるか という最終の絵を描く人がいなかっ た。それでこの議論は一応答申が出 たら、その次にはだれがどのような工 程をもって3 年から5 年間でこの改革 をするかという具体的なプログラム 書きになると私は信じています。

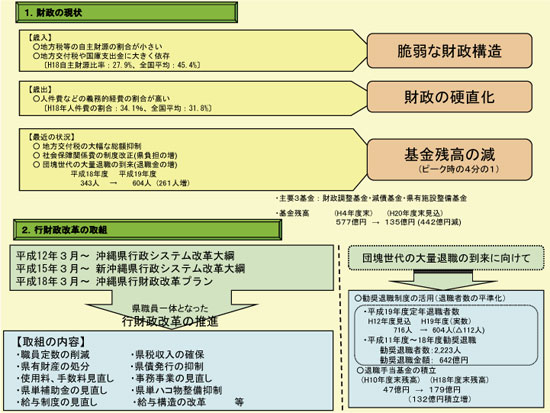

【沖縄県の財政状況】

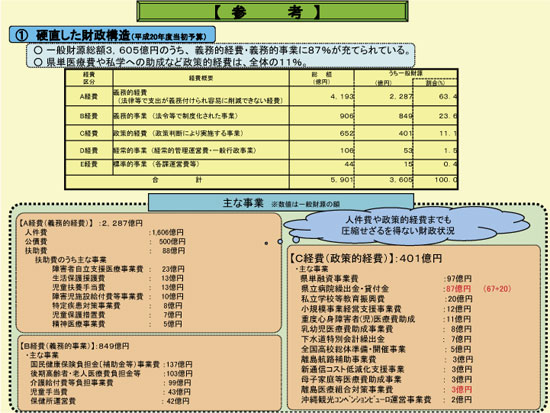

それで沖縄県の財政状況を、今年 の6 月に総務部から発表されている資 料を基にお話しします。細かいのは皆さんのと ころに入っています。抜粋を取り上げているだ けです。

沖縄県はとにかく皆さんご承知のように、お 金がない脆弱な財政基盤です。実は沖縄県全体 として県立病院だけではなく人件費が高いです。 そしてもう1 つ、今、我々の世代、団塊の世代 が退職するにあたって、相当なお金が必要です。 平成10 年度に退職手当基金を積み立て47 億円 ですけど、18 年には179 億円積み立てないと退 職者を出すことができないということで、退職 金というのは削ることのできない必要経費ですから、相当なお金がいるという事実があります。

顕在性には、このA 経費というのがあって、 これは人件費とかいろんな経費がある。そして もう1 つはB 経費というのは、健康保険のため に県が出さなければならないもの、後期高齢者 医療のために県が出さなければならない。介護 保険のために県が出さなければならない。児童 手当等で県が出さなければならない。この2 つ は絶対に出さなければならないお金です。

そして、C 経費。政策的な経費。これが県の 中で自分の裁量権で動くお金です。これが401 億円あります。そして、これは県の融資事業、中小企業に貸し付けるお金が97 億円あります。 この貸し付けるというのはお金はあげるんじゃ なくて貸すので、将来的に戻ってきます。

その次に多いのが県立病院に出しているお 金、87 億円ですけど、67 億円が県立病院に繰 出金、そのうち20 億円が県立病院の資金が100 億円近い相当な借り入れがあるために、資金シ ョートしないために20 億円を余裕として持って います。この20 億円というのは何に使うか、こ れを使うわけではないが、結局、病院の職員が 超勤をしたときに3 月までに払うお金がないん ですね。4 月の新年度になったときに銀行から 借り入れてそれを支払うという、いわゆる自転 車操業になっている。そのときに銀行が貸さな いといったらそこで倒産ですから、そのときで も20 億円ぐらい県が余裕をもってお金を調達 しているということです。そのほかにご覧にな ってわかるように、私立学校に対する補助金と か、重度心身障害者のお金。乳幼児の医療助 成、そして久米島病院にも3 億円出しています。 ですからこの400 億円がたくさんあればいいの ですが、これが多くはないので、県立病院がた くさんお金を使っていくと、これらの下のほう の経費を削らざるを得ないというのが今の状況 です。ですから福祉保健部から上がってくる福 祉の財源を削るという現象がおこります。ない 袖は振れないという形で断っている状況です。

スライド3

スライド4

【病院事業拠出金の状況】

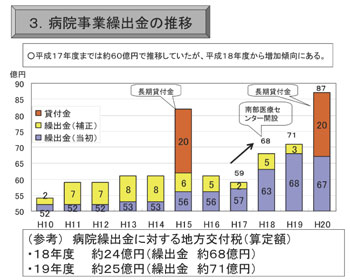

繰出金です。さっきの67 億円プラス20 億円 です。

スライド5

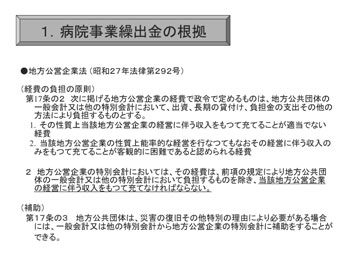

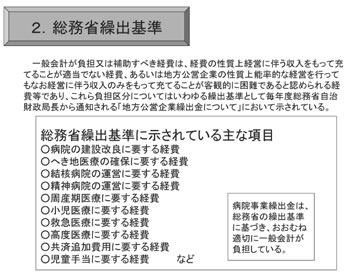

病院事業というのは、地方公営企業法という のがありまして、1 番目になりますが、その性質 上、当該地方公営企業の経営に伴う収入をもっ て充てることが適当でない経費。経営を行って も、なお、その経営に伴う収入をもってあたる ことが客観的に困難であると認められる経費に 対しては、県がお金を出しますということです。

スライド6

これが総務省の繰出基準です。病院の建設改 良に対する経費。そして、へき地医療、離島な どの医療の確保に対する経費。結核とか精神医 療もやる。それから周産期医療、小児医療、救 急医療、高度医療、そして、あと共済会等のい ろんな手続き、というのは県が、これは法律で 決まって出しますよというので、今、これが67 億円ぐらいになっているということです。

スライド7

病院事業の繰出金の推移です。このグラフは 繰出金(当初)の部分が少なく見積もられてい るので、本当は下まであると思ってください。平 成10 年は50 億円で上に2 億円というのが補正した額です。こうしてずーっと増えてきて、こ こで県立南部医療センターをつくったがため に、一気に繰出金が増えた。建設にかかわる 費用も県が出すということで決まっています から、ここから増えて、63 億円を出したつ もりが、それがだめなので、あと5 億円を補 正して68 億円になりましたということです。

平成20 年度でも67 億円で、あと収支を とってくるとどうなるかわかりませんけれ ど、そのほかで先ほど言いました資金ショ ートしないために20 億円を貸し付ける。同 じぐらいに見えますけど、この67 というの は下からあがっている数字だと思ってくれ ればいいと思います。

【損益計算書の年度別推移(平成10 〜 19 年度】

平成10 年から19 年までの損益計算書です。

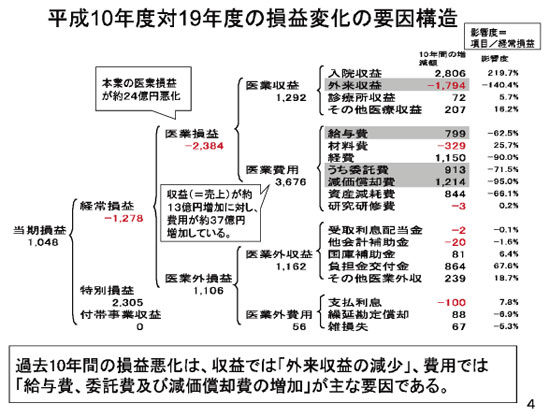

スライド8

結局、ずっとどうなってきたかというと、 医業損益というのが24 億円ぐらいあると いうことですね。要するに収入が13 億円 ぐらい。医業の費用が36 億円になったの で、経費が大きくなった。このぐらいの赤 字が出てきていますよということです。

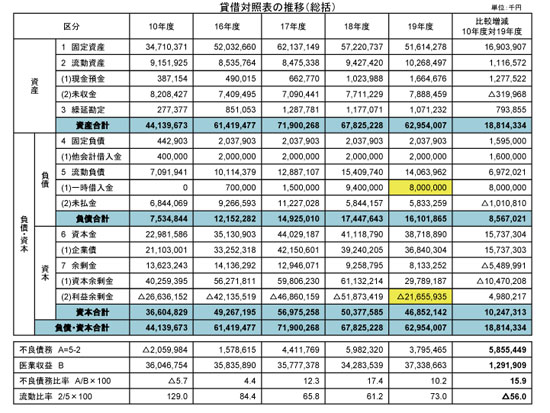

貸借対照表ですけれども、ここに書いて ある216 億円というのが累積赤字らしいで す。県立病院がこれまでずっと払いきれず に溜まってきた金が216 億円ある。それか ら、この80 億円というのが、これはいろんな自己資金がないものですから、銀行から 80 億円を借りて給与とか、その他の超勤の部 分を払うためにお金をプールしている。ですか らこれがだんだん100 億円に近くなっていま す。非常に危険な状態です。消費者金融から借 りて、また払って借りて払ってという状態を、 今、県立病院が運営上やっているといわれてお ります。

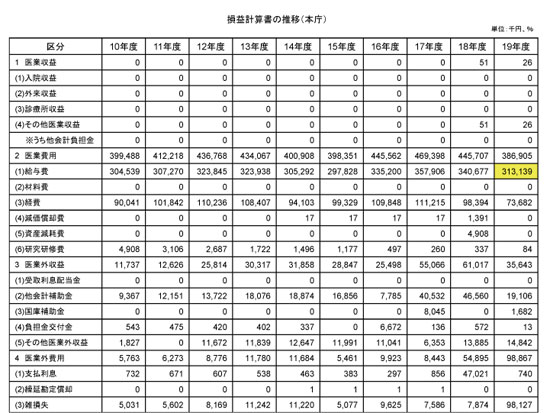

それともう1 つは、損益計算書というのは、 全部の病院の総計です。沖縄県には病院事業局 というのがあります。事業局というところには 収入は何もありません。そのかわり給与で1 年 間に3 億円使っているのです。ですから、病院 事業を公営企業法の全適用をするために人員が必要だということになったのかもしれません。 病院事業局は予算や決算を議会に報告しなけれ ばならないので、多くの人員を必要とします。 それで3 億円という年間の給与費が必要という ことです。これも縮小の対象になるべきだろう と思います。

スライド9

スライド10

スライド11

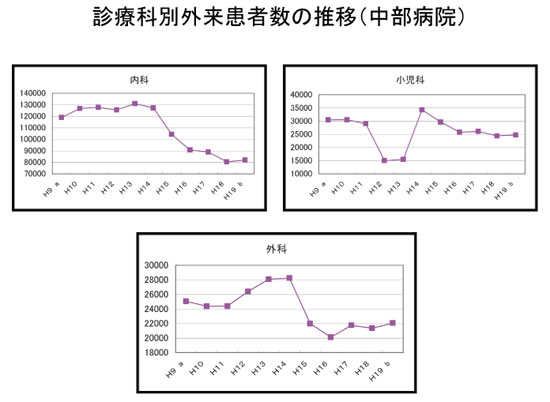

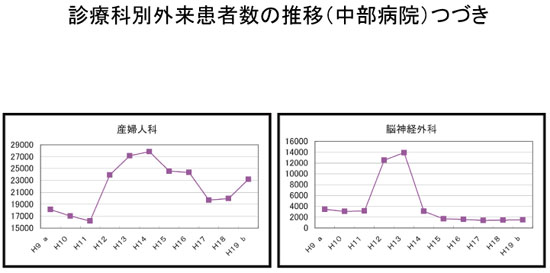

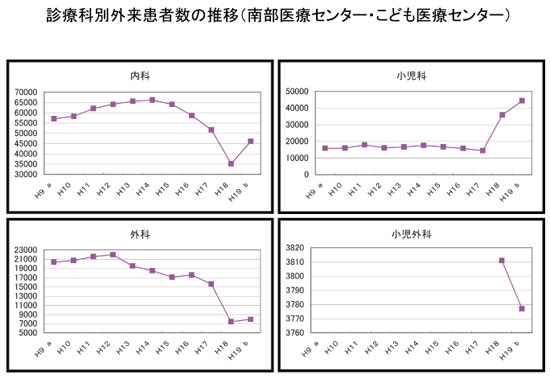

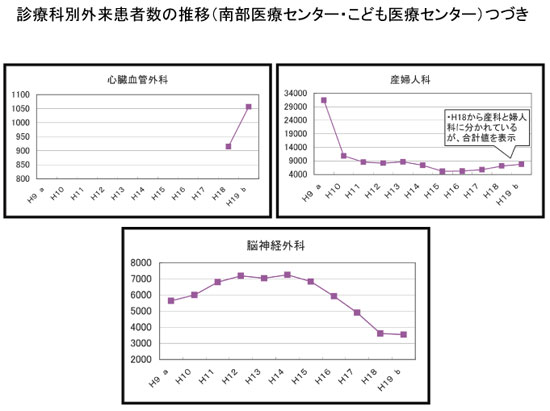

【病院別・診療科別患者数の推移】

次に、この10 年間、民間病院がかなり力を つけてきた。これは県立病院の先生方も地域の 医師会、県民の方々もみんな思っています。そ れで県立病院の診療内容が10 年間で変わって きたと思っています。その数字が出されていま す。ただ、北部病院と宮古・八重山というの は、その病院がほぼその地域での中心的存在な ので、そこの細かい分析は省きました。それで 中部病院と南部医療センター、そして精神科の 問題が今大きいので、精和病院のこの3 つだけ を挙げさせていただいております。

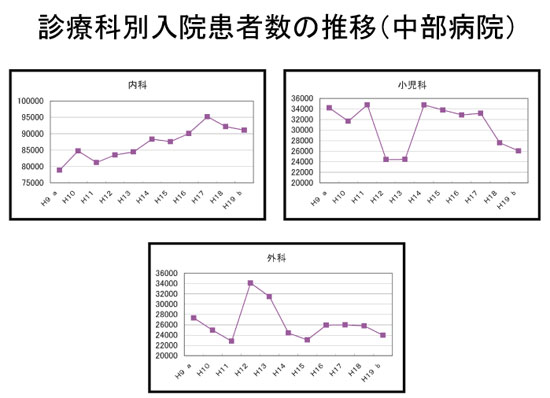

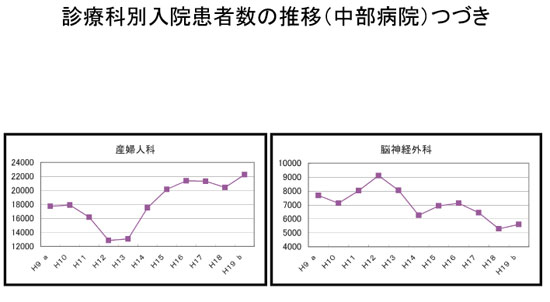

スライド12

スライド12、13 は中部病院 の入院患者数の推移です。左が 平成9 年、右が平成19 年です。 内科の入院患者さんは増えてい ます。小児科は一時減った時期 があるが、少し増えて、また減 っている。外科も少し減ったり 増えたりしますけど、同じぐら いです。

中部病院の産婦人科は明らか に増えています。脳神経外科は 減っています。

スライド13

スライド14

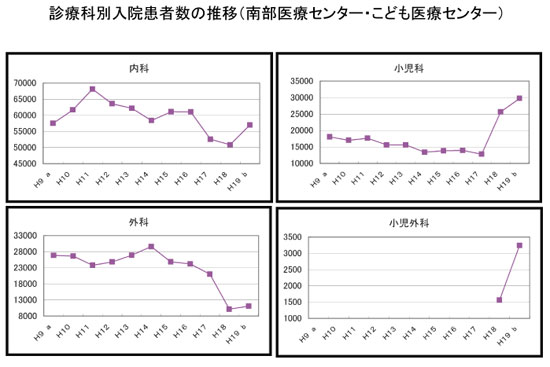

スライド14 は南部医療センターの入院です。 内科は那覇病院の頃から一時あがって、今落ち てきています。小児科は断トツに伸びていま す。外科は半分以下に入院患者数が減っていま す。小児外科も入院は増えています。

心臓血管外科も明らかに増えてきています。 産婦人科も少し減ったり増えたりしますけど、 平成10 年と比べると少し増えている。脳神経外科も一時増えたんですけど、また減ってきて います。

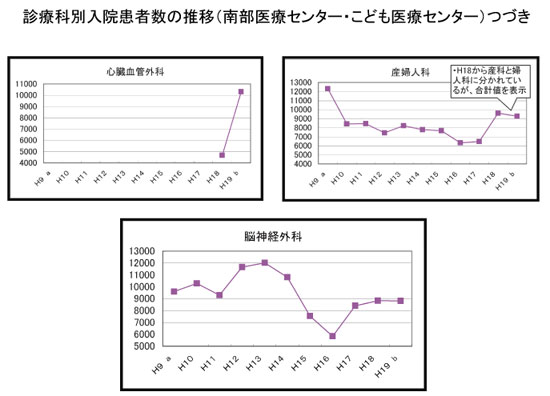

スライド15

スライド16

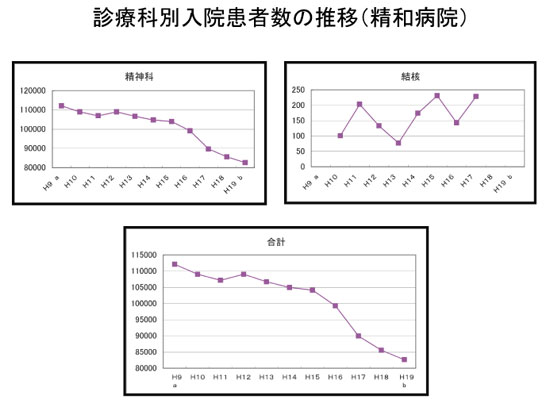

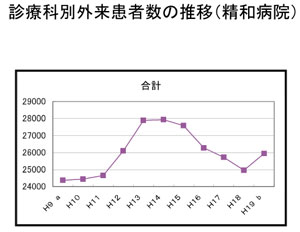

そして、スライド16 は精和病院の精神科の 入院患者数です。精神科は実は効率的には減っ たほうがいいという話になっていて、今のベッ ドでどうかはわかりませんけれども、減ってき ています。結核を合併している人たちはこうい う推移をしています。全体では精和病院の入院 患者数も減っているという現状のようです。

スライド17

次は外来にいきます。中部病院の外来は救急 指定の病院になったりすることもあって、外来 を減らすということも1 つの原因があるとは思 うのですが、内科の患者数が減っている。小児 科は同じくらい。それでもちょっと減っていま す。2 万5,000 人から5,000 人ぐらい減ってい るという計算になります。外科も外来の患者数 が減っています。

スライド18

産婦人科は増えてきています。脳神経外科の 外来数は同じくらい。

スライド19

南部医療センターです。内科の外来数は減っ ています。小児科は増えています。外科は明ら かに減っています。2 万1,000 人から7,000 人 ちょっとくらいになっています。小児外科の入 院は増えているんですが、外来が減っていま す。このへんの細かい分析はわかりません。

心臓血管外科は増えています。産婦人科の外 来も少し減っています。重症者を診ているから かもしれません。脳神経外科の外来も明らかに 減っています。

スライド20

スライド21

精和病院は外来の合計は、増えています。

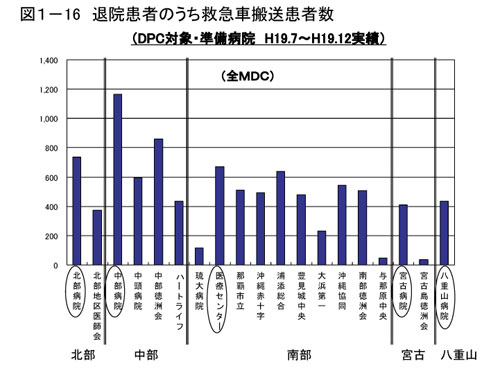

【県内DPC 対象病院及び準備病院の状況 (平成19 年7 月〜平成19 年12 月)】

そういうことで、県立病院の入院患者、外来 患者、主立った診療科のところでみても、かな り変化が起こっているということです。その変 化はどういう形で起こっているのか。DPC 対 象病院というのは、今、沖縄にある中頭病院と か、いわゆる総合病院が出している診療報酬で す。そこから入院治療の状態がわかります。

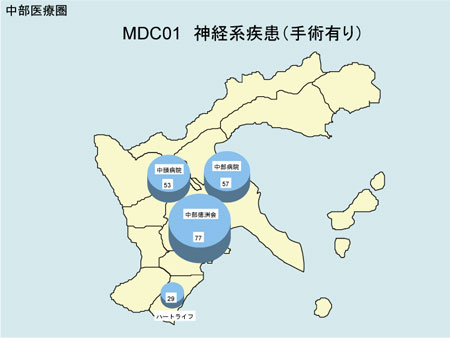

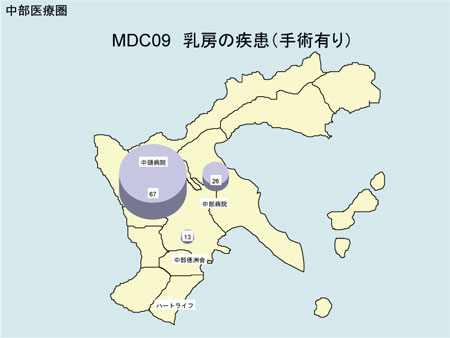

神経系疾患、手術に関する「あり」というの は、中心的なものは脳外科の手術ではないかと 思います。これは19 年7 月から12 月までの半 年間の統計です。中部徳洲会が77、中部病院 が67、中頭が63 になっています。

そして呼吸器の手術というのは中頭が多く て、中部徳洲会、中部病院、同じぐらいです。

スライド22

スライド23

スライド24

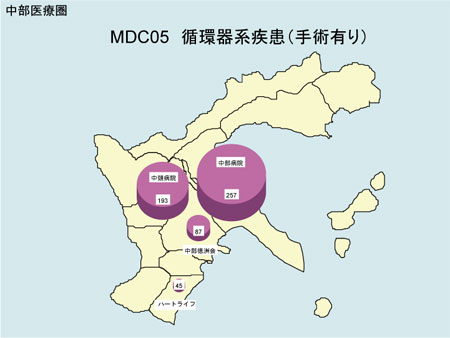

今度は心臓の手術。循環器系です。これは中 部病院が圧倒的に多くて、次が中頭、ついで中 部徳洲会です。

今度は消化器系。肝胆膵。消化器系の病気と いうのは中頭が640 ぐらい。中部が400、中部 徳洲会は少なくてハートライフが400 ぐらいあ るということです。

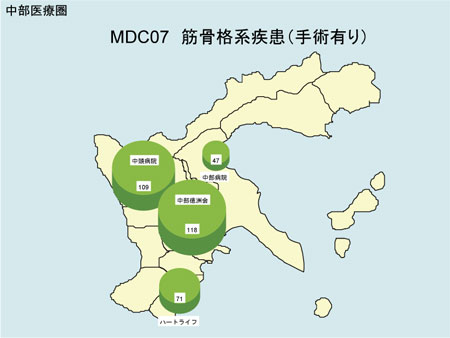

今度は筋骨格系というのは整形外科に関与する ものだろうと思うのですが、中部徳洲会と中頭が多く、中部病院とハートライフは少ない感じです。

スライド25

スライド26

スライド27

今度は乳腺、乳がんの手術に関係するのは中 頭が67、中部病院26 です。

今度は、産婦人科に関係することですね。中 部病院が圧倒的に多くて、中頭は少ないです。

新生児の治療は中部病院が圧倒的に多くて、 中頭がついでいます。

今度は外傷です。怪我、熱傷、中毒。中部病院が多く。中部徳洲会がそれに次いでいます。 中頭がその次です。

スライド28

スライド29

スライド30

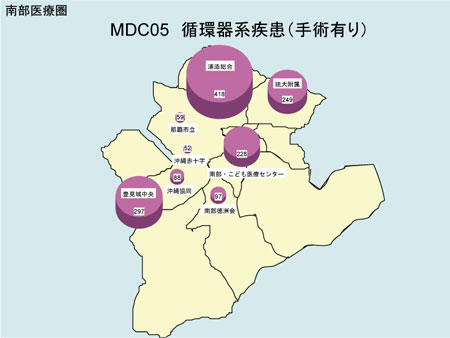

今度は南部医療圏です。神経系、脳神経外科 等々にプラスアルファあると思うんですけど、 琉大附属、南部医療センター、市立病院、浦添 総合、という感じです。

今度は呼吸器に関する手術等々。浦添総合が 多くて、市立。豊見城中央も結構あります。あ と琉大。南部医療センター。

スライド31

スライド32

スライド33

今度は心臓です。この心臓の手術というのが おそらくカテーテルなんか入っているのかもし れません。浦添総合が多くて、豊見城中央が多 くて、南部医療センター、琉大はこんな感じで す。実際は、最近プレジデントという雑誌にラ ンク表が出ていて、南部医療センターの心臓外 科の手術は九州でも5 本の指ぐらいに入ってい たと思います。

今度は消化器の手術あり。消化器の簡単推移です。そうすると豊見城中央病院が多く、那覇 市立、浦添総合の順になります。

スライド34

スライド35

今度は整形外科に関すること。豊見城中央が かなり多く、浦添総合、琉大、南部医療センタ ーの順です。

スライド36

今度は乳腺。浦添総合が多くて、那覇市立、 豊見城中央、琉大と続きます。

今度は婦人科です。豊見城中央、琉大、那覇市立、南部医療センター、赤十字。

スライド37

スライド38

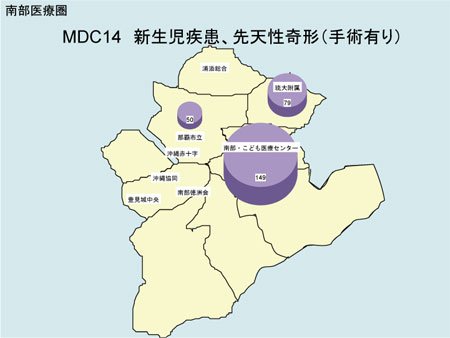

今度は新生児です。南部医療センターが圧倒 的に多いです。それと琉大。

スライド39

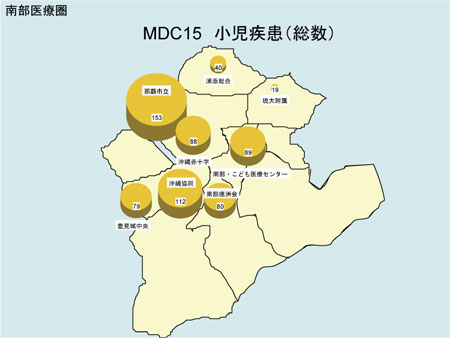

今度は小児の一般的な病気。子供の風邪とか という救急外来に絡んでくる疾患と思うので、 市立病院がかなり支えている。沖縄協同病院も 支えている状況です。

今度は外傷です。意外と浦添総合病院が多く、多い少ないはあると思いますけど、いろん な病院でをみているという感じです。

スライド40

【繰出対象医療等の状況 (平成19 年4 月〜平成20 年3 月】

結局、今、何が言いたいかというと、どっち がいいとか悪いじゃなくて、医療のバランスが 変わってきている。ですから、そういう地域に おいて自分の病院はどういう方向を模索してい くのかということです。伸びるところを伸ばし て、少し整理するというと失礼ですけど、どこ を減らし、どこに集中していくかというスクラ ップ&ビルドみたいな感じの方向が必要じゃな いかと考えております。

次は先ほど述べた救急医療等の繰出金の細か い資料が載っていますので、これをお願いします。

スライド41

各々の病院でDPC 対象病院の退院していく 人が救急車に乗ってきたかということをみてい るのですね。北部地区では北部病院と北部地区医師会病院の2 つで、その中では2 倍ぐらい北 部病院がやっている。

中部地区では中部病院、中部徳洲会、中頭、 ハートライフがあります。

それから、南部地区では南部医療センター、 浦添総合病院が意外と救急車で運ばれていって いる人が多いという形になります。そして市 立、赤十字、沖縄協同、南部徳洲会。これだけ の病院がみんなで地域を支えているということ です。宮古、八重山は県立病院が圧倒的です。

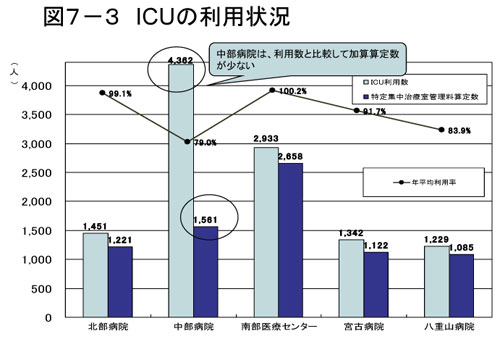

スライド42

ICU に入院する重症者がいます。北部病院は ICU に入院して、しかもICU の料金、高度治 療をしますから料金をもらえる人が紺の色にな っています。中部病院はICU の患者と算定数 の間にギャップがあります。これはICU に入院 しても長期入院になるとお金がもらえなくなる ということがあるんじゃないかということで す。ですからICU から出すことのできない重症 者がいる可能性がある。ほかのところはとんと んだということです。

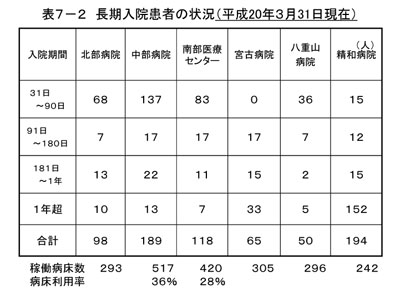

スライド43

そしてもう1 つ、中部病院も南部医療センタ ーも、ベッドをどうも全部使ってはないような んですね。看護師さんの数とかいろんな条件 で、3 月31 日時点で稼働病床における、例えば 中部病院で30 日以上、1 年を超えて入院して いる人が189 名いる。それが517 ベッドのうち の36 %、南部医療センターで420 のうち28 %。 この人たちの医療費はどんどん低下していきま す。この人たちをよそへお願いすることができ れば、もう少し採算性のいい医療を呼び込むこ とも可能かなとは思います。

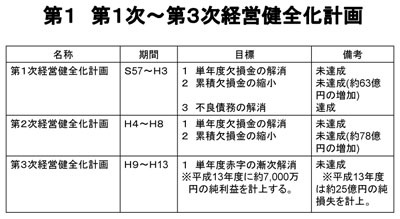

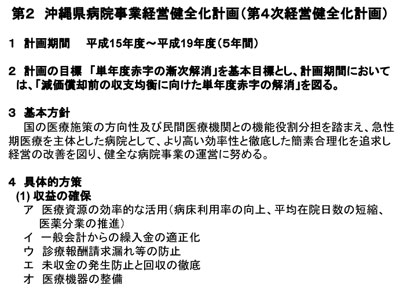

【沖縄県病院事業経営健全化計画について】

県立病院の経営健全化計画というのは過去に 何度もやられました。

スライド44

第1 回目は昭和57 年から平成3 年まで。一 生懸命やったのですが、63 億円赤字が増加し ました。第2 次、平成4 年から平成8 年、こち らも78 億円赤字が増加しました。第3 次、平 成9 年から13 年まであります。こちらも単年 度で合計していませんが20 億円の損失が出て います。これらを合算して、今、216 億円とい う額になっているわけです。

この間、平成15 年から19 年度にかけて5 年 間で第4 次の経営健全化計画が行われました。 そのときに行われたことは、県立南部病院を民 間移譲するということと、高度多機能病院であ る南部医療センター・こども医療センターをつ くるという、この2 つは実行されました。しか しながら、経営健全化はできませんでした。

スライド45

スライド46

スライド47

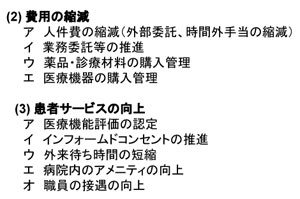

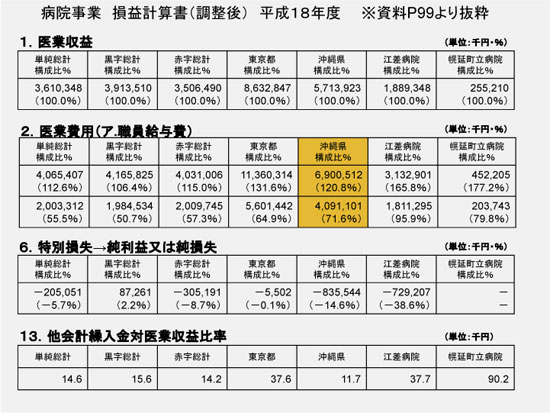

ということで、なかなか赤字が減らない。ど うしてなのかというのはある程度はわかりま す。これは「あり方検討委員会」に石井先生と いう公認会計士の方がいて、その方の表を皆さ んにコピーして付けたんですけど、スライドに するとあまりに小さくて見えないものですか ら、そこを事務局にちょっとつくってもらいま した。

例えば医業収益が黒字の公的病院があります ね。そこの人件費は50.7 %、赤字の病院の人 件費が57.3 %、東京都の人件費は64.9 %、沖 縄県の職員の人件費が71.6 %、そして東京都 はこのお金の、収入の37.6 %ぐらいは都立病 院に繰入金とかいろんな補助で出す能力があ る。沖縄県は11.7 %ぐらいしか出せないもの ですから追いつかないんですね。だから今いろ んな議論の中で県立病院の再編をするときに は、職員すべての給与費を見直さない限り、例 えば100 円儲かって71 円給与で取ったら、ほ かの機械を買うとか、メンテナンスの料金は出 てきません。私のところでも50 %ぐらいで運 営していますから。これが大変なところです。 それをどう動かすかがこれからの課題だと思い ます。

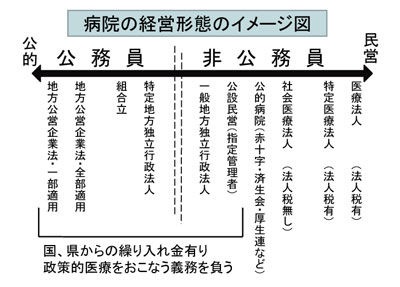

今、いろいろなことをやって身分が公務員の まま運営される形態。県立病院というのが一番 左にあります。この間、公営企業法の一 部適用というのをやりましたが、うまく いかないから全部適用ということにしま した。今、県立病院の形態はこれです。 その後、組合立とか特定地方独立行政、 これは今、国はつくらないようにしてい るようです。ですからこれからいくとし たら、一番、非公務員で公務員に近いと ころ、一般地方独立行政法人というのを とるべきです。

もう1 つが指定管理者という公設で県 が設立して、民間の法人とか団体に運営 をお願いするという方法があるようです。 一般地方独立行政法人までは国や県から 繰入金がある。政策的医療を行う義務を 負う。ですから小児医療とか周産期医療、その 他。先ほど繰り出しのお金の額、ここまでは足 りない分は県から入ってきます。ただ、ここか ら先は赤十字とか厚生連とか県からは一銭もい きません。自分たちで運営していきます。今、沖縄の法人はほとんど特定医療法人です。私の ような医療法人、複数の医者がいる診療所は右 端です。税金も払って、みんなの給与も払っ て、さらに黒字を出さないと倒産しますから、 黒字を出しながら次の投資をするということを 考えるのがこちらの民営化のほうです。

スライド48

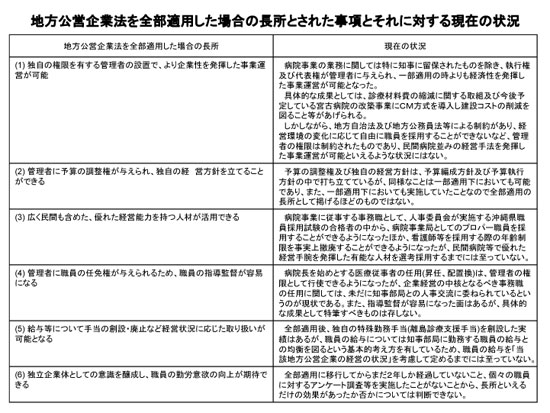

【地方公営企業法の全部適用について】

そして、今行われている地方公営企業法の全 部適用という、今の県立病院のシステムです。

スライド49

これはちょっと見にくいので次にいきまし ょう。

全部適用になって、3 年になりました。病院 事業局から出された今後の課題というので、有 能な人材の確保による病院の経営の強化が必要である。職員給与を含む費用と経営状況の関連 性を確保しなければならない。それから、機動 的で柔軟な病院組織の形態と意思決定の迅速化 が必要である、という課題が出されています。

スライド50

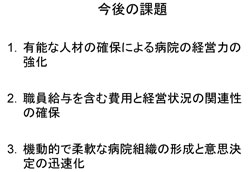

【指定管理者制度について】

それで今、独立行政法人じゃなくて公営企 業法の全適用の限界があるので、もう1 つ民 営化に少し近い、指定管理者というのがあり ます。

実は福岡県ですべての県立病院を民 間に移譲したのですけれど、1 つ大宰 府病院だけ指定管理者制度をとった ようです。精神科の病院です。これは 診療報酬で入院とか外来の収入、そ れから、差額ベッドとかその他医業収 入というのが1 プラス2 です。ところ が病院経営はそれで足りないから、そ の運営のためのお金、1 年間でかかっ た医療費用からこの2 つを引いて、そ の残りの分は県がもちますよというこ とです。ある法人の大きな企業が何社 か集まった法人に運営を委託して、少 しずつ繰入金の幅が減っているようで す。そして運用を任せていることは、 例えば、ある程度赤字になるだろうと見込んで 県から30 億円入れる予算を立てます。その予 算30 億円をもらい黒字にした分は病院が独自 に使える。その代わり赤字になったときどうす るか、その赤字の何分の一かは県がもちますけど、残りの何分の一かは自分たちで補てんしな さいという仕組みのようでした。

スライド51

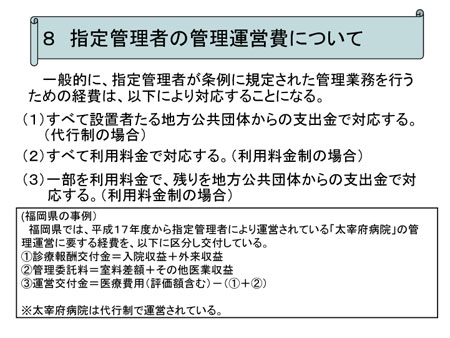

【地方独立行政法人について】

今、「あり方検討委員会」でおおいに議論さ れている、地方独立行政法人化について。これ が公営企業法の全適用よりなぜいいかという話 をしたいと思います。

スライド52

ちょっと見にくいのですが、地方公営企業 法、これが今の形態です。右側の一般地方独立 行政法人に移行するのです。このときの身分は 公務員ではないのですが、共済会組合の医療保 険と年金は共済会がそのまま継続します。だか ら年金とか保険が切れることはないということになっております。

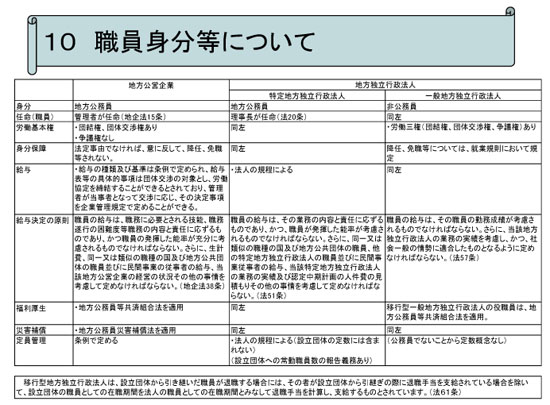

スライド53

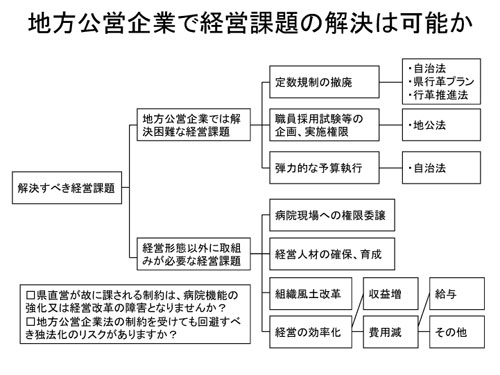

今度のあり方検討委員会に出てくると思いま すが、地方公営企業法で経営課題の解決が可能 かどうか。今のまま県立病院をうまく運営して いったときに、病院から出ているいろいろな意 見を解決する方法があるのか。一番は公営企業 法で解決困難な経営課題といわれるのは実は定 数です。医者の数を増やせ、看護師さんの数を 増やせとかという話は、これは 自治法と県の行政改革プラン、 行革推進法で縛られていて、自 由裁量権でこの診療科で医者 が必要だから勝手に採用するこ とはできません。

もう1 つ、ほかの職員の採用 等も地方公営企業法であるもの ですから、これも病院が独自に 採用試験をしたりすることはで きない。それから、予算の執行 も自治法で縛られていて、しか も今の地方公営企業法ですと、 県議会の予算決算の審査を受 けないといけない。だから議会 から呼ばれたらすべての資料を 出して答弁しないといけないというのがついて きます。これがシステムの問題です。

今度は、経営形態以外に取り組みが必要な経 営課題といわれていて、病院現場への権限移譲 がありますが、これは非常勤職員の採用はでき るようです。ただ、非常勤だけではなかなか病院の機能を高めることはできません。これから 先、経営人材を育てていく。事務長が3 年ずつ で交代するのでそんなのではだめだという。だ が、だれがこの病院で夢をもって働く事務長が いるかということも、医者の側は考えないとい けない。そして給与はどのレベルがいいのか、 そして収益を上げたときにどうしたほうがいい のかということもみんな含めて考えないといけ ない。とにかく人事権とか予算とかは法律で決 まっていて、今の方法ではだれも動かすことが できない問題です。

スライド54

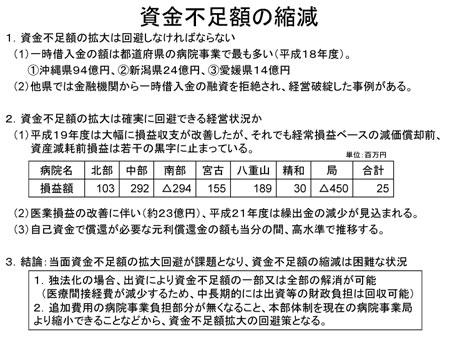

平成19 年度、これは一番大事なことですが、 資金不足拡大を回避しなければならない。沖縄 県は一時借入金、平成18 年度、19 年度は少し 改善しましたけど、沖縄県は94 億円ある。新 潟県でも24 億円、愛媛14 億円。沖 縄県はトップクラスです。この資金 がショートしたら給与は払えません し、資金というのは銀行から借りた 資金なのです。実はこれ以外に薬を 買ったり、いろいろな機械を買った ときに業者に支払いを少し待っても らってもいます。それも隠れた負債 になっていくわけです。将来的には 払わないといけないのですが、現金 がないのですからすぐに払えない。 こういう大きな問題があります。

資金不足というのは頑張ったら少 しよくなるのです。平成19 年は大幅 に損益収支が改善しました。北部病 院が1 億円黒字になる。中部が2 億9,000 万円、 南部が2 億9 , 0 0 0 万円の赤字、宮古が1 億 5,000 万円の黒字。みんなこうして黒字にして いきました。これまでに216 億円という赤字が あります、それをどの様に減らしていくか。実 は平成19 年度で経営が改善しますと医業損益 の改善に伴い23 億円の繰出金に減額になりま す。経営健全化しますと、2 年間先の平成21 年 には減額された繰出金がくるのです。ですから 平成19 年に経営健全しますと、平成21 年には 県から23 億円しか繰出金はきません。黒字に した分を勝手に自分たちで使うことはできない のですね。結局、赤字にした分は県が全部2 年 後に補てんしていきますから、そのへんの裁量 権が今後どうなるのかというのは、私も法律上 よくわかりません。平成21 年度の繰出金は今 の68 億円じゃなくて23 億円になりますよとい うことです。60 億円減るということです。

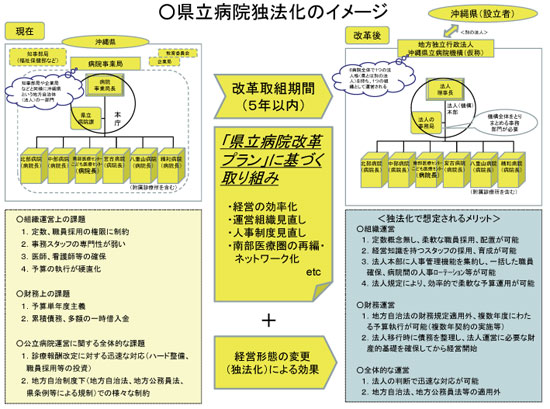

これはまだ本当に独立行政法人にいくかどう かが決まらないので、だれもプランを出さずに イメージだけ出しているのですけれども、例え ば「あり方検討委員会」が今後どういう方向に いくかどうかはわかりません。各病院の先生方 から言われるのは、例えば宮古・八重山で独立 行政法人化されても、人員の確保は単独ではで きないと。それは当たり前ですよね。ですから今、中部病院で研修医を育てたり、南部医療セ ンターで育てたり、そして那覇で採用した看護 師や医療スタッフを宮古・八重山に派遣した り、私も頭で予測しているのは、全病院を一緒 にプールして動かしたほうがいいんじゃないか。 そうすると人材を中部、南部から宮古、八重 山、北部に送り出すことができる。そしてまた 受け取ることができるということをやったほう がいいのではないかなとは思っております。

スライド55

独立行政法人化で想定されるメリットという のが、定数という概念がなくなります。自分た ちの病院を運営するために医者を増やしたほう がいい、看護師を増やしたほうがいいというの は、この独立行政法人化では自分たちでできま す。その代わり赤字を出したら、自分たちでそ れを補てんしなければいけませんから、県と行 ったり来たりしないで、病院で育てられる事務 長というのが必要なわけです。そういうことが できるのが自分たちに裁量権が増えるためのメ リットなのです。県議会に予算、決算の報告を しないでいいですから、病院事業局の職員を少 なくすることができる。病院事業局は何をする かというと、この6 つの県立病院を統合するよ うなシステムの中枢部をつくればいいじゃない かなという感じもイメージできます。

それと独立行政法人化にいく前に、今までも っている県の216 億円の赤字と、それから県立 病院がもっている病院と土地という建物を資産 の収支をして、すべて赤字の部分は県がゼロに します。そして独立行政法人化した病院は、赤 字はゼロから出発。その代わり単年度でいろん な収支が黒字になるかどうかはわからないけれ ども、そのへんのやり方が、細かいところは僕 も計算はできてはいませんが、少なくとも今の 借金をゼロにしてスタートできる。仕切り直し ができるということです。

今の公営企業法の全適用だと、どんどん改革 をして過去の借金をすべて払っていくというこ とをやっていかなければならないから、何年先に なるか、なかなか厳しい道のりかなという気もし ますし。そして定数に縛られますから人を増や すことはできません。そういうことでどっちがい いかという選択になってくるかと思います。

今の院長たちとか、現場の職員も可哀想と言 えば可哀想なんですね。過去のマイナス面を全部 今の人たちに背負わせてしまう。では過去の人が 責任をとるかといったら、これはとりません。

先ほどもいわれたように、病院の経営健全化 計画というのは4 回出されています。4 回目に 書かれている答申書も見ましたけど、あのとお りにやれば今頃こんな話はなかったと。何が悪 かったか。だれがやるかを決めなかった。それ だけです。責任をとる人がいない。そして県立 病院の先生方もみんなだれでも言うのですが、 県がやることをやってくれない。じゃ県という のはだれを指しているのか、知事なのか、事業 局長なのか、福祉保健部長なのか、担当課長な のか。「県は」というけど、県というのはだれ もいないのと同じになっているのですね。だか ら今度は「県」じゃなくてだれが責任をもって やるということが必要だと私は思ったのです。 それがないと結局はまた元に戻る。どのほうが いいかは、これから議論は進みますけれど、私 は借金をちゃらにしてくれるんだったら、自分 たちの裁量権をとったほうがいいんだと思いま す。私らは民間ですから借金をしても、自分た ちの得意分野だけをやるころができる。だけど 県立病院はそれだけではいけない。那覇市立病 院は独立行政法人化しましたけど、那覇市から 年間8 億円か9 億円もらっています。その代わ りこれ以上は出さないからこの範囲の中で自分 たちで運営しなさいと。沖縄県もこれから60 億円なり50 億円(まだ額の確定はない)出す のだったら、それをもらい、それの残りの部分 は自分たちで頑張ってやる。利益がでたら自分 たちで再投資することも可能になります。今の システムの場合は赤字を減らすと、2 年後の繰 入金が減るだけなのです。赤字を増やせば持っ てきてくれるから、絶対に解消はできない。質 問があればどうぞ。僕も細かい経営の全体がど うやればうまくいくかということまではわから ないのですけれども。

○司会(玉井) 玉城先生、どうもありがと うございました。

続きまして、県立南部医療センター・こども 医療センターの副院長でいらっしゃって、さら に沖縄県医師会の理事でもあります當銘正彦先 生より本件に関して追加発言をお願いしたいと 思います。