九州厚生局の組織再編について

〜社会保険庁改編に伴う九州厚生局の説明会〜

理事 平安 明

去る9 月20 日(土)、ホテル日航熊本5 階 「天草」において標記説明会が開催されたので、 以下のとおり報告する

議題

九州厚生局の組織再編について

標記の件について、九州厚生局中井総務管理 官より概ね次のとおり説明が行われた。

(※資料:九州厚生局の組織再編参照)

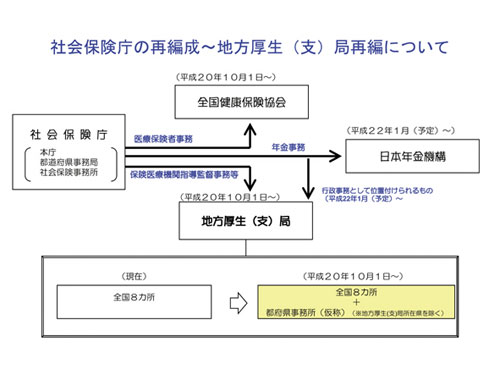

社会保険庁の再編成〜地方厚生(支)局再編 について

社会保険庁は組織再編により、医療保険者事 務を取り扱う全国健康保険協会(平成20 年10 月〜)、保険医療機関指導監査監督事務等を取 り扱う地方厚生(支)局(平成20 年10 月〜)、 並びに年金事務を取り扱う日本年金機構(平成 22 年1 月〜※予定)にそれぞれ分かれることに なった。なお地方厚生局が行う業務は全国に8 カ所の厚生支局と各都道府県事務所(仮称)で 実施される。(表1)

表1

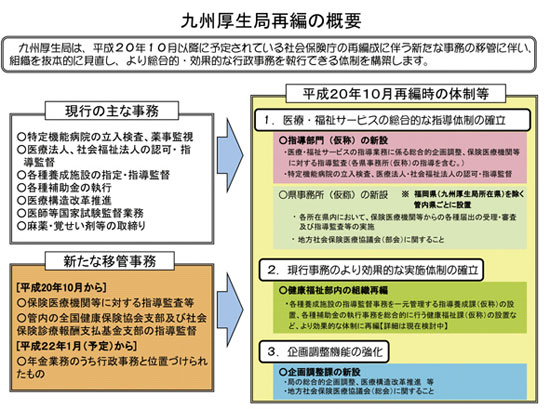

九州厚生局再編の概要

今回の再編に伴い現行の業務と併せて、1)保 険医療機関等に対する指導監督等、2)管内の全 国健康保険協会支部及び社会保険診療報酬支 払基金支部の指導監督、3)年金業務のうち、行 政事務と位置付けられたもの等が、新たな移管 事務として加わる。厚生局では組織を抜本的に 見直し、より総合的・効果的な行政事務を執行 できる体制を構築したいと考えている。(表2)

表2

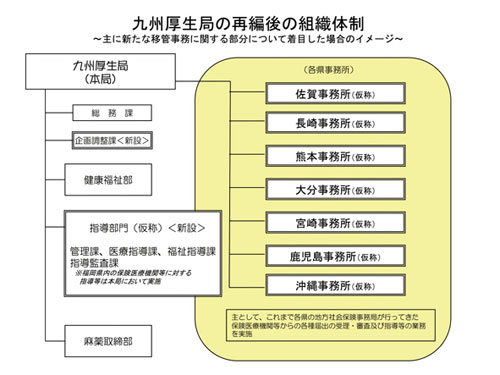

九州厚生局の再編後の組織体制

九州厚生局では総務課、企画調整課(新設)、 健康福祉部、指導部門(※仮称・新設)、麻薬取締部がそれぞれ設置される。これまで各県の 地方社会保険事務局が行ってきた保険医療機関 等からの各種届出の受理・審査及び指導等の業 務は各県に設置される各県事務所(仮称)(※沖 縄県では沖縄事務所)で実施される予定である。

これまで厚生局の職員は病院部門等からの派 遣職員が大半を占めていたが、組織再編後は厚 生局のプロパー職員となるので、この辺も従来 とは異なる部分である。(表3)

表3

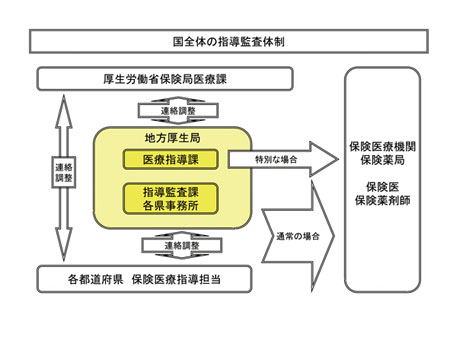

国全体の指導監査体制

保険医療機関・保険薬局や保険医・保険薬 剤師等の指導監査については、厚生労働省保 険局医療課と連絡調整をしながら地方厚生局 の指導部門医療指導課と各県事務所とで実施 するが、県をまたがる案件やコンタクトレンズ 等の全国的な問題については「特別な場合」 として地方厚生局の指導部門医療指導課が行 う。(表4)

表4

新設される指導部門(仮称)の業務内容

今回、九州厚生局に新たに設置される指導部 門の業務内容は次のとおりである。

1)指導大綱等に基づく保険医療機関等への指 導等

2)地方厚生局が所管する医療法人の許可及び 監督

3)後期高齢者医療広域連合等及び国民健康保険の保険者に対する指導

4)社会保険診療報酬支払基金本部に対する指導

5)国開設病院等に対する医療監視

6)特定機能病院に対する医療監視

7)地方厚生局が所管する社会福祉法人の認可等

8)介護保険に係る指導監督

この中で、「1)指導大綱等に基づく保険医療 機関等への指導等」については、しばらくの間 は従来どおり、指導大綱に基づき行うことにな ると思われる。本庁より組織や人事に関する指 示はあるが、指導等に関する明確な指示はまだ ない状況である。年度途中での指導大綱の変 更等は考えられないので、現状のままと考えて いる。

さらに、今後の指導に対する考え方である が、様々な事情により各県・各地域で指導の実 施方法及び実施件数が異なっていることは理解 しており、これを一本化することは難しいと考 えている。まずは各県毎に何が異なっているの か、何故そのようになっているのかを把握する ために10 月以降から状況調査を行う予定であ る。調査結果をもとに今後の指導をどのように 行うか検討し、具体的な方法案が纏まれば各県 に意見を求め、合意できた部分から実施したい と考えている。できれば平成21 年4 月から実 施できるよう取り組む予定である。

また、これまでは本庁からのトップダウン方 式で行われてきたが、今後は現場の意見・情報 を本省に提案し調整するボトムアップ方式も考 えている。今までのような「一方的に押し付け る」的なものは考えていない。

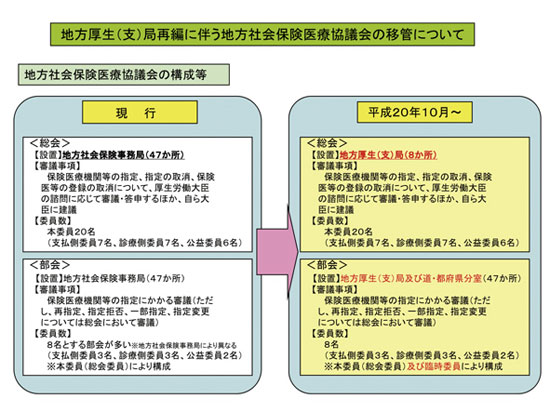

地方厚生(支)局再編に伴う地方社会保険 医療協議会の移管について

平成20 年10 月からは全国8 カ所の地方厚生 (支)局に総会が設置される。

総会では保険医療機関等の指定、指定の取消、保険医等の登録の取消について、厚生労働大臣 の諮問に応じて審議・答申するほか、自ら大臣 に建議等が審議される予定である。委員数は20 名(支払側7 名、診療側7 名、公益委員6 名) となっており、診療側7 名のうち医科5 名の委 員となるため、九州8 県からそれぞれ1 名ずつ の選出はできず、3 県については臨時委員を選 出していただくことになる。任期については2 年であるが、一斉改選を避けるために初回に限 り1 年任期、2 年任期の委員が出ることになる。

また部会では保険医療機関等の指定にかかる 審議(※再指定・指定拒否・一部指定・指定変 更を除く)を行う。委員数は8 名(支払側3 名、 診療側3 名、公益委員2 名)となっており、本 委員並びに臨時委員で構成される。(表5、6)

表5

表6

<質疑応答>

Q1.各県の指導方法は従来どおりとご説明いた だいたが、指導医療官の選任についても従来ど おり地元から選任・選出されると考えてよい か。(鹿児島県)

A1.指導医療官については、なかなか成り手が おらず、九州では設置していない県が2 県あ る。また高齢化の問題等と併せて難しい問題で ある。出来れば地元からと考えてはいるが、各 県事務所と調整していきたい。

また本省の人事にお いて、歯科では指導医 療官の選出が全国ベー スで行われており、医科 についても検討されてい るところであるので、こ の件も併せて調整を行 いたいと思う。一方的に 今までと違うやり方を行 うことは考えていない。 (九州厚生局)

Q2.鹿児島県では社会 保険事務局、県福祉保 健部、医師会、支払基 金、国保連合会で構成される医療保険関係者連 絡協議会(5 者協議会)を開催し、情報交換等 を行うことで保険の円滑な取組みに資してきた が、今後も同様に開催することは可能か。(鹿 児島県)

A2.県単位の連絡会議については今までどおり 開催していただき、私共も積極的に取り組みた いと考えている。様々なご意見を拝聴できるこ とはありがたい。本日のような全体的会議の開 催についても今後出来れは検討していきたい。 (九州厚生局)

Q3.特定共同指導はこれまで厚生労働省並びに 地方社会保険事務局及び都道府県が共同で行っ ているが、今後も同様と考えてよいか。(鹿児 島県)

A3.特定共同指導に関する日程の連絡はあるが、 厚生労働省がどのように関わるのかについて は、まだ分からない状況である。(九州厚生局)

Q4.指導方法についてはしばらくの間、従来ど おりとご説明いただいた。

各県毎に指導方法等、異なる部分があると思 うが今後画一的にするのか、もしくは各県ごと のやり方を継続するのか。(福岡県)

A4.まずは指導方法の何が違うのか、また現場で何が起きているのかを各県毎に確認をした い。「大臣に変わって指導を行う」ということ が今回の再編により新たに与えられた厚生局の 業務であるが、本省保険局医療課からはまだ何 の指示もない状況である。来年の1 月〜 2 月に 開催される全国会議において指導に関する何ら かの指示があれば、それに基づくこともあると 思うが、まずは各県毎に調査を実施し、やって いい部分についてはそのまま継続し、問題のあ る部分については協議をし、別の方法に変えて いきたいと考えている。一方的に行うことは現 在考えていない。(九州厚生局)

Q5.本年度より県医師会の担当理事として指導 に立会っているが、指導方法について社保事務 局に確認を行うと「本庁からの指示に基づいて いる」と回答されるが、その回答に違和感を感 じている。(熊本県)

A5.社会保険庁は一連の問題により指示以外の ことが出来なくなった。考え方が非常に狭くな っている。厚生局から各県の社会保険事務局に 指導内容について確認を行った際にも「本庁の 指示に基づき行っている」として、自主的なも のを持っていなかったのが現状である。

今回の再編により厚生局のなかに指導部門・ 医療指導課を設置された。今後は九州地区にお ける各県の指導方法について本省と調整を行っ ていくことを考えており、従来とは異なってい る点である。(九州厚生局)

Q6.指導方法は各県毎に異なっている状況であ る。今後は各県毎に調査を行い指導方法につい て検討するとの御説明であったが、各県・各地 域から指導方法に対する意見を出すことは可能 か。(佐賀県)

A6.指導は請求事務や施設基準等について行わ れているが、全てが混同されており、手段・手 法が異なっていると感じている。指導は指導大 綱並びに監査要綱に基づき実施され、それを逸 脱することは出来ないがアレンジの仕方による 実施方法等について検討していきたい。画一的 に実施するのはおかしいと考えている。(九州 厚生局)

印象記

理事 平安 明

平成20 年9 月20 日ホテル日航熊本にて、社会保険庁改編に伴う九州厚生局の組織再編につい ての説明会が開催された。

周知のことであるが、年金問題に端を発した様々な不祥事で、社会保険庁は平成22 年1 月まで に解体される予定である。具体的には、平成20 年10 月に健康保険事業は「全国健康保険協会 (協会けんぽ)」に、保険医療機関の指導監督等は「地方厚生局」に移管され、公的年金の運営業 務は平成22 年1 月から「日本年金機構」に取って代わる予定である。

今回の説明会は、10 月から保険医療機関の指導監督等の業務が移管される九州厚生局の組織再 編についての説明であった。

保険医療機関指導監督事務がこれまでの各県毎に設置されている社会保険事務局から九州厚生 局の指導部門に移行するにあたり、指導監査体制がどのように変わるのかが一番の関心事であったが、結論から言うと、保険医療機関への指導等について、厚労省からは現時点(説明会当日) でまだ何の指示もないとのこと。九州厚生局としては、「原則これまでと同様に指導大綱に沿って (指導を)行っていくつもりであるが、各県毎の違いや事情を考慮しながら、意見をどんどん取り 入れて指導等のあり方を検討していきたい」とのことであった。

医療機関の個別指導や監査にあたっては、当局(社会保険事務所)は厚労省の指示で指導を行 っていたため、医科点数表の解釈(いわゆる青本)を文言通りに適用し、実際の医療の実態とは かけ離れた指導が行われることがあった。しかし実は各県毎に指導の事情は異なっており、ほと んど融通が効かないところもあれば、医師会等と定期的に連絡会議を持つなど協調的なところも ある(ちなみに当県は後者の方といってよいでしょう)。

今後厚生局にこの業務が移管されるに当たって、説明会では、「厚労省からのトップダウン的な 指示ではなく、各県の実情を踏まえながら指導のやり方は少し時間をかけて調整していく」と述 べている。とは言え厚労省の指示は今後具体的に出てくるであろうし、“国はこの業務移管を機に 医療機関の指導を厳しくする”との話も聞かれるところであり、今後、九州厚生局がどのように 各県の意見を集約していくのか気になるところである。

上記説明会の後、引き続き九州医師会連合会の第1 回医療保険対策協議会が開催されたが、その 中でも、地方社会保険事務局業務の九州厚生局への移管に伴う対応について担当理事者間で話し合 われ、厚生局側も今後の指導のあり方等現時点では不明確な状況なので、情報交換並びに九州厚生 局との今後の調整を目的に社会保険担当理事連絡協議会を必要に応じて開催することになった。

社会保険庁解体の問題は、年金に関することが話題になりがちだが、実はこの保険医療機関の 指導監査体制が変わることが医療機関にとっては非常に大きな問題である。さらに前号の医師会 報でも報告したが、保険医療機関の指定や指定取消等を審議する地方社会保険医療協議会(地医 協)も地方社会保険事務局から九州厚生局に移管される。特に保険医療機関や保険医の登録取消 といった重要案件を審議する地医協総会は、これまで各県毎に社会保険事務局のもとにおかれて いたが、今後は九州厚生局指導部門が設置されている福岡県のみの開催となることも看過できな い重要な問題である。

今回の九州厚生局への業務移管を機に、まずは各県一致団結して厚生局に対し透明性を確保し た指導体制を求めていきたいが、会員の皆様にもぜひこの機会に保険診療に関心を持っていただ きたいと思う。