在宅医療雑感

かじまやークリニック

山里 将進

在宅医療は近年国民医療の重要なテーマとし て脚光をあびている。1970 年代の訪問看護制 度を皮切りに在宅医療は制度上の整備が進み国 民医療に占める比重も大きくなっている。人口 の高齢化と関連して国民の疾病構造が大きく変 化し、障害や疾病のため在宅医療を必要とする 方々が増大し、そのニーズは以前に比して大変 大きくなっている。国民の医療ニーズに対応す るため在宅医療は制度の整備がこの間すすめら れ、在宅医療サービスは質と量の面で受け易く なっていると思われる。又、長期入院の是正に よる国民医療費の抑制のため、入院から在宅医 療への政策的誘導とも関連して在宅医療制度の 整備が進められていて、在宅医療をめぐる状況 は色々の問題を抱えていると言えよう。

在宅医療を担うマンパワーをめぐる問題

在宅医療に関わる職種は医師、歯科医師、看 護師、歯科衛生士、理学療法士、管理栄養士、 薬剤師等、制度の整備とともに増えている。し かしどの職種もそれぞれ問題を抱えながら在宅 医療に取り組んでいる。

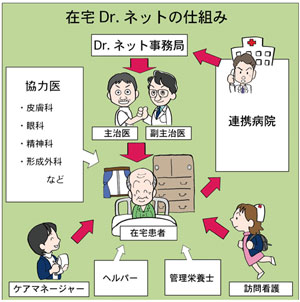

2006 年度の制度の改訂で在宅療養支援診療 所が創設され、24 時間対応や病診連携等の用 件を満たす場合に高い診療報酬の設定がなさ れ、在宅医療に取り組む医師は飛躍的に増えて いる。しかしこれまで在宅医療に関わっていな い医師がいきなり24 時間対応の在宅医療を担 う事は、現実的には対応が困難な場合もあり、 在宅医療に関する研修会や病診連携、診診連携 に関する研修会などの必要性が高まっていると 思われる。在宅で療養する高齢者や障害者の 方々は多病、多臓器障害が多く、一人の在宅主 治医でそのニーズに応える事は不可能であり、 在宅医療を成り立たせる為には専門医とかかり つけ医とのチーム医療が不可欠となっている。 24 時間対応、各種連携、チーム医療は在宅医 療のキーワードであり、国の在宅医療ネットワ ークのモデル事業となっている長崎市の長崎在 宅Dr.ネットは重要な取り組みとして沖縄県で も注目されて良いとおもわれる。このネットワ ークの良さは外来診療を行なっている多くの医 師が、在宅医療に連携して取り組むことで在宅 医療の敷居を低く出来ていることである。又、 診診連携、病診連携を生かして専門的力量を持 つ多くの協力医がネットワークに参加する事に より、質の高いチーム医療を可能にしている点 で高く評価できる。在宅Dr.ネットの仕組みを 下図に示します。

訪問看護ステーションをめぐる問題

医師と並んで在宅医療を担っている職種は看 護師です。医師の指示のもと24 時間の訪問看 護を行なうステーションがこれまで在宅医療を 支えて来ましたが、看護師の確保が困難な為、 24 時間対応を維持できないステーションも増 えていて、ステーション間の連携も重要な課題 になっていると思われます。診療報酬や介護保 険の訪問看護の点数の改善や看護師不足の改善 無しに、安定した質の高い訪問看護を実現する 事は困難と思われます。訪問看護師や介護職と 医師の連携の改善のためにはカンファランスが 重要になっていますが、現実的には医師のカン ファランスへの参加は少ないのが現状と思われ ます。医師の意識の改革と制度上の評価や位置 づけの改善も必要です。

在宅リハビリをめぐる問題

訪問リハビリのニーズは増大していますが、 リハビリを担う理学療法士等の在宅への参加は 未だ不足しています。近年、理学療法士をはじ めリハビリ職種の養成はかなり改善されている と思われますが、多くのリハビリ職種は施設リ ハビリに従事しています。在宅リハビリはニー ズの大きさに比してそれを担う人材が不足して いる為、在宅医療の分野でも立ち遅れが問題と なっています。介護保険の改訂で、訪問リハビ リは規制が強化されたため事業展開が困難にな っており、介護と医療制度の両面の改善が急務 と思われます。慢性期のリハビリは日数による 縛りをやめ、必要なリハビリが在宅でも行える よう制度の改善が必要です。

訪問栄養指導について

在宅医療の分野で、栄養師の果たす役割は大 きくなっています。管理栄養士による訪問栄養 指導は医療と介護保険で評価がおこなわれ、今 後期待される分野になっています。嚥下障害の ため、摂食が困難で食材や調理の工夫や献立の 改善が必要な方が多くなっています。栄養状態 の改善により免疫力が改善し、肺炎をはじめと する各種感染症の予防も可能ですし、成分栄養 を必要とする胃ろうの患者も多くなっており、管 理栄養士の活躍の場も大きくなっています。診 療報酬や介護報酬の改善が必要になっています。

在宅医療をめぐる今後の問題について

2006 年度、医療制度改革関連法が成立しそ の具体化が始まっています。療養病床の大幅な 再編がすすめられ、平成11 年末には医療療養 病床と介護療養病床を23 万床削減し、現在病 院に入院している患者の多くを在宅に移す計画 を国は進めています。しかし家族制度の変化で 家庭の介護力の低下のため、在宅に戻れる人は 少ないのが現実です。そのため国は在宅医療を 提供する場を老人ホームや高齢者共同住宅、宅 老所に広げる制度上の改訂を行い、病院から在 宅への受け皿つくりをすすめています。今後在 宅医療を利用する人は民間有料老人ホームや宅 老所等が多くなると思われますが、これらの施 設は民間施設のため介護報酬の枠の中で経営を 成り立たせるため、人材の面でも療養環境の面 でも厳しい運営をせまられています。特に介護 保険での介護報酬の大幅な改善や、施設の立ち 上げに公的な援助なしには患者の受け入れは困 難と思われます。またこれらの民間施設の医療 機能を充実する為にも看護師の配置や介護士の レベルアップ等の諸施策を公的な責任において なされる事が不可欠と思われます。

後期高齢者医療制度の導入が行なわれ混乱が 起こっていますが医療費の適正化の名の下に医 療費抑制政策が続けば在宅医療の展望も暗くな らざるを得ません。医師や医療従事者や介護福 祉従事者は長寿を願って不十分な医療、福祉制 度の下でも奮闘している事を国は直視して戴き たいと思います。