がん征圧月間(9/1〜9/30)に因んで

〜地域の特性を考慮したがん対策を〜

国立病院機構沖縄病院院長

石川 清司

はじめに

国の「がん対策推進基本計画」に呼応して、 各都道府県においては、その地域の特性を踏ま えて、「都道府県がん対策推進計画」が策定さ れます。いよいよ本格的なスタートの年になり ました。基本的には「地域の特性を踏まえて」 という沖縄県におけるがん対策の独自の構想 と、その目的である「がんの罹患率と死亡率を 減少させる」「がん患者とその家族のQOLの向 上」を達成するための施策が具体的な取り組み として展開できるかどうかが重要なポイントに なります。

がん診療連携拠点病院と政策医療

「地域がん診療連携拠点病院」が指定されて 以来、各都道府県のがん対策とがん情報提供体 制にはかなりの温度差がみられます。国立がんセ ンターや地域のがんセンターの「がん対策情報セ ンター」からは予防、検診、診断と治療、そして 研究に関する正確な情報の提供が行われており、 一般市民向け、医療関係者向けの情報が区別さ れ提供されています。大阪府などは、すでに各連 携拠点病院を中心に各種がんの治療成績も公表 されております。この地方自治体の取り組みの温 度差は、どこからくるのでしょうか。

やはり、国には国の政策医療が設定されてい るように、各自治体には自治体独自の「政策医 療」を前面に打ち出す努力が継続的に行われる べきであろうと考えます。民間にできることは 極力民間に委ねる。この構造改革の流れ、行政 改革の流れは民間活力の導入による雇用の創出 と活力ある社会の建設には必用なことと考えら れます。しかし、すべてが利潤の追求のみでは 解決できない医療の特性から、医療現場におけ るセーフティネットの役割は大切なことであ り、そこに政策医療の設定の意義があるものと 考えられます。地域の特性を踏まえた「がん対 策推進計画」が期待されます。

がん検診について

「対策型検診(住民検診型)」と「任意型検 診(人間ドック型)」があります。対象集団全 体の死亡率を下げることを目的とする対策型検 診と、個人の死亡リスクを下げることを目的と する任意型検診です。対策型は公共性を重視 し、個人の負担を極力軽減した上で、受診対象 者に公平に受診機会を与えることが基本になり ます。任意型は提供者の方針や利益を優先し、 医療サービスが提供されます。年齢、家族歴、 生活習慣、職場環境、経済性等を考慮し、両者 をうまく使い分けるようにしたいものです。

英国、米国におけるがん検診受診率が60〜 80%以上となっているのに対して、わが国のが ん検診受診率は極端に低い値になっているのが 基本的課題です。がん検診は、無症状での「が ん」の発見をめざします。無症状での病気の発 見の意義を強調し、理解してもらうことは大切 なことです。臨床の現場においては、症状がな い事を理由に精査、そして治療を拒否する患者 に遭遇します。早期発見、早期治療が縮小手 術、内視鏡下治療等による低侵襲治療につなが ることになります。正しい医療情報の発信の必 要性がうかがえます。

定年退職を迎える年代の男性も要注意です。 職場検診から住民検診への移行に伴う期間に検 診の空白が生じる危険性が潜んでいます。私どもの「発見動機からみた肺がん症例の検討」の データでは、50〜60歳代の男性は、圧倒的に 自覚症状でもって肺がんが発見されている現状 があります。

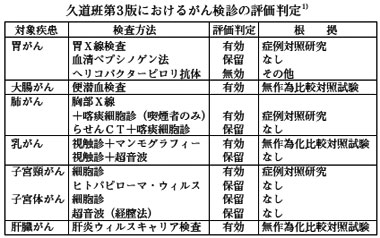

がん検診有効性評価

わが国におけるがん検診の有効性評価は、過 去に3回行われました。久道班報告書第3版の 要約を呈示します。

これらの有効性の評価に基づき、各疾患の検 診ガイドラインが示されております。精度管理 が地方自治体、各検診機関に委ねられている現 状では、都道府県がん対策推進計画の中で、そ の評価と是正の方策も検討されるべき課題だと 考えます。

沖縄県におけるがん対策推進計画

基本的な視点として、1)がんの予防および早 期発見の推進、2)がん医療のきんてん化の促 進、3)研究の推進が挙げられます。以前にも指 摘したことですが、がん診療連携拠点病院の役 割は、全国レベルの診療水準の維持と医療情報 の提供(患者・医療従事者・連携拠点施設)、 臨床試験の推進、院内がん登録と解析、医療従 事者(専門医師、看護師、薬剤師、放射線技 師、心理療法士、治験担当者等)の育成がその 任務となります。

残念ながら、沖縄県においては地域のがん対 策を担う「がんセンター」的な医療機関は存在 しません。加えて、臨床・基礎研究も地道な努 力が求められる分野ですが担当施設は見あたり ません。私見としては、各種がんの診断の側面 においては、「きんてん化」を強力に推進すべ きであり、連携拠点施設が診療支援と指導をと うして診断水準の向上に貢献すべきでしょう。 治療の側面からは疾患単位での「拠点化」は必 用であり、連携拠点病院が主導権を握ってより 高い医療水準の維持と新たな技術の開拓に努め るべきでものと考えます2)。

結 語

「禁煙」を中心としたがん予防対策にはふれ ませんでした。検診受診率の向上対策を凌駕す る禁煙対策を中心とする予防策が重要な意味を 持ちます。県立がんセンター的施設を、県の政 策医療として打ち立てるか、県内各主要機関の 機能分担でもってがん対策を推進するかは行政 の基本姿勢として問われるところです。「きん てん化」と「拠点化」のバランスも重要な課題 だと考えます

文 献

1)久道 茂班:がん検診の適正化に関する調査研究事

業・新たながん検診手法の有効性の評価報告書、日本

衛生協会、2001

2)石川清司:がん対策情報センターとがん診療連携拠点

病院の機能と役割、沖縄医報 43(3): 83 − 85、

2007