平成19年度第1回マスコミとの懇談会

「ドクターヘリ」について

理事 玉井 修

去る5月23日(水)19時より、那覇市医師会館 において、平成19年度第1回マスコミ懇談会を開 催しましたのでその概要について報告します。

離島を多く抱え、ヘリコプター急患搬送が担 う役割が非常に大きい沖縄において今回「ドク ターヘリ」について懇談会を持ちました。現在 浦添総合病院が運用している急患搬送システム (U-PIT)は既に年間200件近い急患の搬送実績 を上げ、民間病院が積極的に離島医療に関わる ということでマスコミからも大きな関心が寄せ られています。また今年の6月には北部地区医 師会に北部地区救急ヘリコプターによる急患搬 送事業(Medical Evacuation Service with Helicopter ; MESH)が展開することになりま した。政府もドクターヘリ整備に関して本腰を あげて取り組もうとしています。しかし、忘れ てならないのは、ドクターヘリは原則的に夜間 飛行を行わないのに対し、沖縄県では昭和47年 から陸上自衛隊と海上保安庁のヘリを用いて24 時間、365日体制で夜間飛行も含めた離島急患 搬送を行ってきた歴史があり、延べ7,000回を 越える急患搬送の歴史があります。またその 間、まだ記憶に新しいヘリコプター墜落事故が 比較的危険といわれる夜間飛行において2件発 生し、医師を含めた尊い人命が失われてきた悲 しい歴史もあります。沖縄県医師会でもヘリコ プター等添乗医師確保事業に関わり、県立病院 医師や民間病院の医師がどのような状況で急患 搬送ヘリコプターに添乗しているかを見てきま した。離島医療の急患搬送にヘリが飛び、医師 が添乗するという事は離島医療にとって大きな 福音にはちがいありません。しかし、その事業 に関わる人々の情熱、社会システムのやや複雑 な絡み方、意を決してヘリに添乗する現場医師の脳裏にはどのような事が去来するのか。今す ぐには理解して頂けなくとも、少しずつ取材を 続けて頂ければ見えてくる様々な側面に、マス コミの皆さんは何らかのインパクトを受けたと 思います。

今回のメインプレゼンテーターは琉球大学医 学部救急医学部の久木田一朗教授にお願い致し ました。ドクターヘリに関しての解説と、その 必要性、また沖縄県の歴史的背景と現状に関し ても詳しく解説して頂きました。また、実際に 浦添総合病院で急患搬送システム(U-PIT)に 携わっている井上徹英先生と、北部地区医師会 病院で積極的に関わる小濱正博先生にもご参加 頂きました。更に、夜間飛行を伴うヘリ添乗事 業に関わってきた県立、民間病院の先生方の発 言も重いものがありました。南部地区医師会の 照屋勉先生は実際に自分自身の後輩医師をこの ヘリ添乗事業の事故で失った経験をお持ちでし た。ドクターヘリと従来のヘリ添乗事業の話が 錯綜し、やや解りにくくなった感はありました が、今後の課題として如何に整理調整してドク ターヘリと従来のヘリ添乗事業の整合性を確立 していくかが大きな課題だと認識させられまし た。今回の懇談会は発言者の意志を尊重して、 できるだけ多くのご意見を掲載するように心が けました。読みたい所だけ、拾い読みして頂い て結構です。実際にヘリコプターに添乗する現 場医師の脳裏に浮かぶ、妻や、我が子たちの顔 を想像してマスコミは報道して頂きたい。そん な気持ちを込めて入魂の懇談会を開催しました。

下記に懇談会における講演並びに質疑応答を 掲載します。

懇談内容

開 会

それではまず、本会を代表いたしまして、玉 城信光副会長にご挨拶をいただきたいと思いま す。よろしくお願いします。

挨 拶

○玉城信光副会長

皆さん、こんば んは。

平成19年度の第1 回目のマスコミと の懇談会というこ とで、タイムリーな 話題が取り上げら れております。本日 は、ドクターヘリについて県内で一番詳しい琉 球大学医学部救急医学教授久木田一朗先生、 北部地区医師会病院小濱正博先生、浦添総合 病院井上徹英先生の3名の先生に来ていただき ました。実際に運用しているところもありま す。また、このドクターヘリとは別ではありま すけれども、先日、自衛隊のヘリコプターが墜 落して2回目の犠牲者が出てしまい、沖縄県で はその対策について、今、会議を重ねていると ころでございます。

県、福祉保健部も来年度に向けてドクターヘ リの予算化をしたいということで、福祉保健部 長は今頑張っているところです。いよいよ本格 的に、県もバックアップする体制で運用されて いくと思います。そのときに沖縄のドクターヘリ を中心とした救急医療がどういう具合に再編さ れるか、これから沖縄県行政、医師会、市町村 においてなされていくものだと思っております。

きょうは、その第1回目ですけれども、現在 どういう形で運用されて、今後どういう展望が あるかということをお話ししていただいて、ま た、皆様方からの意見それを集約しながら、お そらく3名の先生が中心になって進めていくだ ろうと思いますので、そのへんの活発なご議論 をお願いしたいと思います。

簡単ですが、ご挨拶に代えさせていただきま す。よろしくお願いいたします。

○司会(玉井) 玉城先生、ありがとうござ いました。

沖縄県は離島が多く、この離島に対しての医 療をどういうふうにしてやっていくかというの は非常に大きな課題です。その中で先般、陸上 自衛隊のヘリコプターが徳之島で墜落という痛 ましい事故がございました。それをさかのぼる こと、17年前にも宮古島に行く途中で墜ちてい ます。沖縄県ではドクターヘリ、またはヘリコ プターによる救急救命ということに関して尊い 犠牲を今のところ払っているというところでご ざいます。

実際に、乗っている先生が多数おられます。 乗っているドクター、実際に関わっている人た ち、そういうドクターヘリがどういうものなの か、どういう状況で運用されているのか、そう いう実情をぜひ我々は伝えたいということで今 回開催させていただきました。ぜひここでドク ターヘリのことをわかっていただきたいと思っ ております。

それでは、ドクターヘリについて、琉球大学 医学部救急医学教授の久木田一朗先生にお話し いただきますけれども、また、コメンテーター として本日は北部地区医師会病院の小濱正博先 生、あと浦添総合病院の井上徹英先生にもお越 しいただいていますので、あとでご発言いただ きます。それでは、早速ですけれども久木田先 生よろしくお願いいたします。

講演 「ドクターヘリ」について

○久木田教授(琉球大学)

琉球大学救急部長の久木田です。よろ しくお願いします。

早速、進めさせていただきます。

きょうの内容と しましては、最初 にドクターヘリとい うものの定義として、世界、日本でどういった ものかということ。それから2番目に九州・沖 縄では久留米大学が非常に活発にやっておりま すので、久留米大学のドクターヘリ事業につい て例として挙げさせていただきます。それから 3番目には沖縄県の航空急患搬送について、今 もお話がありましたけれども、この現状につい て話しまして、最後に医療格差是正についてど ういった方向で進んだらいいかということで考 えてみたいと思います。

スライド1

スライド2

スライド3

ドクターヘリというのは、厚生労働省の施策の 1つとして、今、動いていますが、その定義によ りますと救急専用装備のヘリコプターであるこ と。そして、病院敷地内に常駐すること。それか ら、医師と看護師が迅速に乗って出動します。そ れから、施設としては救命救急センターが設置さ れていると。続いて活動としては、現場出動が中 心ということになっておりまして、世界では救急 ヘリという範疇で日本の呼び方です。

スライド4

私が熊本にいたところ、人吉のほうの国道に 大きな看板があるんですね、「救急病院まで1時 間、助かりません」としっかり堂々と書いてあ ります。これは1時間かかって病院に着いていた ら、助かる人も助からなくなるという有名な事 実なんですけれども、これはドクターヘリを用い てこういった状況を、命を助けることができる、 ということが大きな効果としてあります。

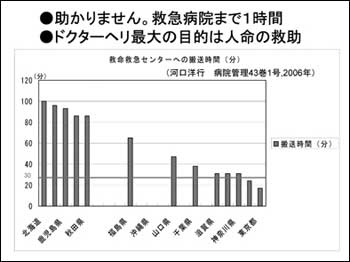

これは、最近出た有名な論文から引用させて いただいた格差のことですね。各地に救命センター、沖縄にもあるんですけれども、救命セン ターまで傷病者が搬送されていくのに何分かか るかと。全国でこういうシミュレーションを行 って数値を出したわけです。そうしますと、東 京、大阪が30分以内、北海道100分、和歌山 県、鹿児島県、これは100分近い時間と、30分 以下は2つの都市しかないと。沖縄県はおそら くこのへん50分、60分のところですね。平均 すると60分もかかるということです。

スライド5

スライド6

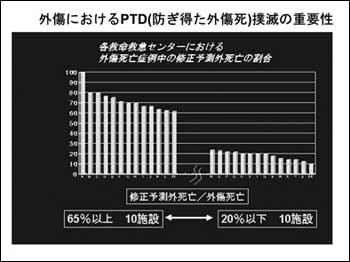

それと、これはまた別なんですけれども、外 傷のときに救命センターに運ぶと助かるんじゃ ないかと。ところが各救命センター、約120の 救命センターで亡くなった人が救命センターに 着いたときの状況から、助けられるだろうと思 った人の中で亡くなった人のパーセントを出し ますと、こんなにずらっと並んでいきます。低 いところは10 %ぐらいです。高いところは 100%というぐらいに、実は救命センターとい いましても非常に能力の格差もあります。

スライド7

スライド8

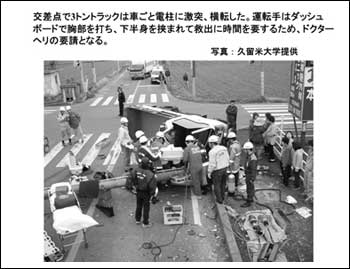

これは久留米大学の坂本教授からいただいた 資料なんですけれども、福岡県内でトラックが 電信柱にぶつかって横転して倒れています。強 い胸部外傷と運転手が挟まれたためにここから 出られない状況です。命が危ないというところ で、実はここにヘリで来た医師が治療を開始し ているわけです。

スライド9

これは実際ヘリが止まっている場所ですけれども、道路の上に止まっています。こういった ことをするわけです。

スライド10

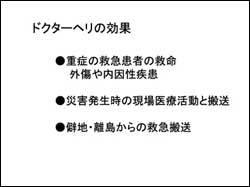

そうしますとドクターヘリの効果としまして は、重症の救急患者の救命、今の例は外傷です けれども、内因性の疾患もある。それから災害 発生時の現場医療活動や搬送、そのほかに僻 地・離島からの救急搬送にも応用できるだろう ということになります。

スライド11

スライド12

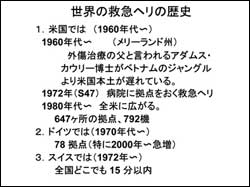

世界では救急ヘリの歴史といいますと、有名 なのが1960年代に外傷治療の父と言われてい ますアメリカのアダムス・カウリーという人 が、ベトナムのジャングルで傷ついた兵士を助 けるのにヘリが役立っていたということです。 ところがアメリカに帰ってみると、そんなこと が全然されてないということで、これはベトナ ムよりもアメリカのほうが危ないということで 始めたのが最初です。昭和47年ぐらいから病院 に拠点を置くヘリが飛びはじめて、現在では 647カ所くらい全米にあって792機が動いてい る。ドイツもちょうど1970年代に始まって、現 在でも78機動いていますし、スイスでも72年 で、全国どこでも15分で届くという形ができあ がっています。

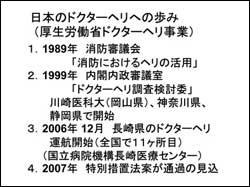

日本のドクターヘリですが、最初は消防にま ずこういったヘリを置いたらいいんじゃないか という話がありましたが、90年代ですけれど も、消防で置くと救急活動だけじゃなくて災害 とか、いろんなほかの目的にも使わないといけ ないと。多目的ということで、あまり患者の搬 送とか、医者が向かって行くというのにはなか なか使いづらかったということから、1999年に 内閣府で「ドクターヘリ調査検討会」というの をつくります。この3つの地域でドクターヘリ を試行し始めようということで始まったのが最 初で、昨年12月でも長崎県のドクターヘリとい うのがテレビでも出てご存知かと思いますけれ ども、これが11カ所目です。今年、特別措置法 案が通りそうだという状況になっています。

スライド13

スライド14

実際入ったところはこういったところなんで すけれども、段々増えてはきています。でも、い ったん入ると多いところでは、1年間で500、600 回飛んでいるところもあります。やはりいったん 動き出すと需要が高いということになります。

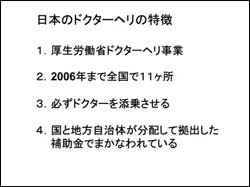

日本のドクターヘリの特徴をまとめますと、 厚生労働省のドクターヘリ事業で行ってまし て、これまで11カ所あります。必ずドクターを 添乗させまして、費用としては国と地方自治体が分配して補助金でまかなわれております。

これは、例として久留米大学の坂本教授から いただいてきた久留米のドクターヘリの紹介で すけれども、まずシステムの紹介をします。

スライド15

スライド16

スライド17

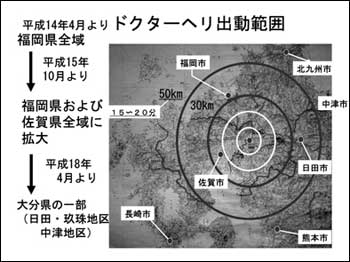

久留米は福岡県の南側なんですけれども、北 九州を除く福岡県の全体及び佐賀県、それから 大分県、熊本県の北部あたりが30km〜50km 圏内で、15分〜20分で行ってしまう距離です。 これを沖縄に直すと、ちょうど50kmですから 本島がほぼ入ると。本島のど真ん中にこういう 基地があると、ほぼ1機で15分〜20分で到達で きるということになります。

スライド18

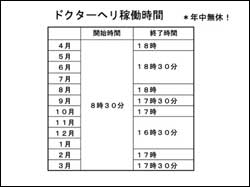

それから、活動時間は朝8時半に始まりまし て、これは季節によって終了時間帯はだいぶ違 います。日が沈むと動けません。18時半だった り、16時半だったり、2時間ぐらい差があると いうことです。

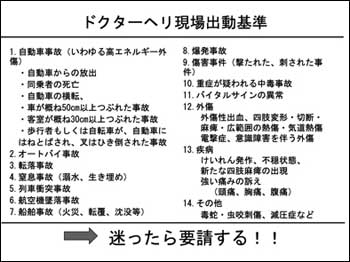

出動基準はこのように久留米では決められて いまして、高エネルギー外傷、非常に大きなエネルギーがかかって重症になっている可能性が 高いという場合とか、転落とか、それから内因 性の病気の場合でもバイタルが異常だとか、痙 攣があるとか麻痺があるといった場合とか、溺 水とかということで呼びましょうとなっていま す。しかし、迷ったときはいつでも要請してく ださいということになっています。

スライド19

スライド20

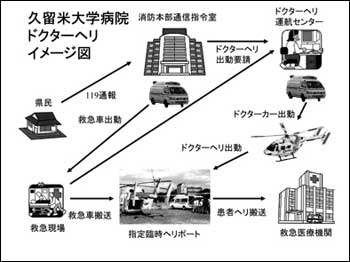

要請の方法は、県民が119番通報して、その 内容を聞いたところで消防本部の通信指令室からこれは適用だということでドクターヘリ運航 センターに要請が行く、もしくは現場に行った 救急隊から運航センターに要請がいくというこ とでヘリが飛んでいきます。

スライド21

スライド22

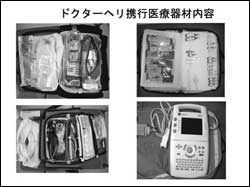

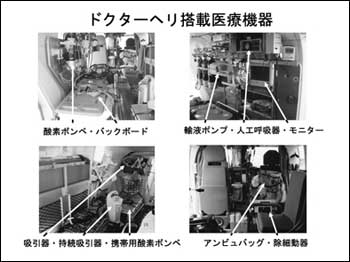

能力と装備ですけれども、医師が乗って行く ということで、いろんな薬品とか医療用器具、 それから、こういう診断に使われるエコー装 置、ポータブルで非常に小さいものが使えるわ けです。

スライド23

ヘリの中ですけれども、このようにほぼ救急 車内と同じようないろんなモニターとか酸素ボ ンベ、そういった装置が付いてすでに設置され ているということです。

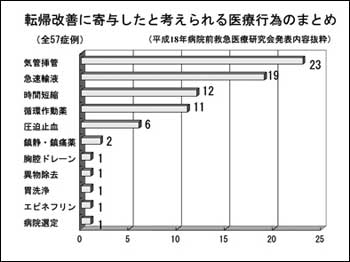

実際にどういう医療行為がされたかという と、一番多いのは命に寄与した、救命に寄与し たというものでは気管挿管が23回、急速輸液、 時間の短縮、循環作動薬を使ったと。薬を使え たと。圧迫止血、鎮静薬ということで、これは 救命士が乗っている救急車の場合には心停止が起こった場合にはこのへんは使えるんですけれ ども、その以前から医者が乗っていると使える という非常に大きなメリットがあります。

スライド24

スライド25

スライド26

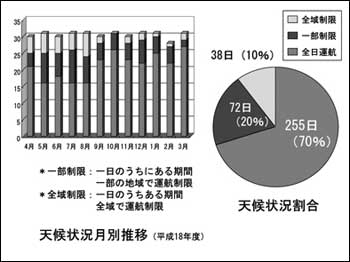

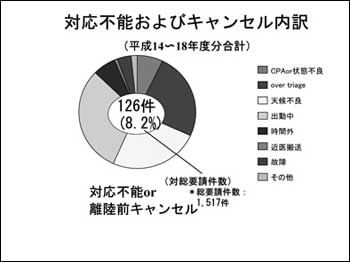

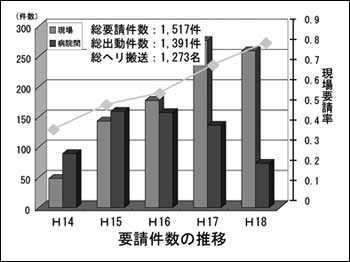

実績としましては、ヘリで飛ぶという特殊性 から、いつでも飛べるかというと、何ら制限な く飛んだのは全体の7割です。7割が制限なく 飛んで、残り3割は制限があったとのことです。 天候による制限で月によっては7月、8月は半 分ぐらい制限があるということです。それか ら、それ以外の制限としてはもう出動中だった と、1機しかいない場合は2カ所から同時に要 請がかかると、こういう出動中ということも起 こり得ます。

スライド27

スライド28

それから、どういったところからの依頼に飛 んでいったかというのは、最初は病院間搬送と 現場に来てくれというのがどんどん増えていっ たんですけど、途中からは病院間搬送は減ってきまして、どんどん現場救急の比率が上がって きて、8割は現場救急であるということになっ ています。

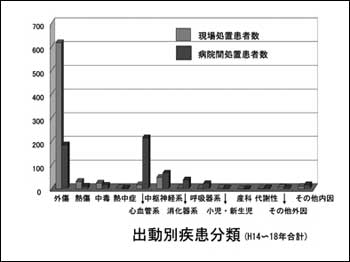

スライド29

現場救急の中でどういう内容で傷病かといい ますと、圧倒的に外傷が多いわけです。外傷が 多くて病院間搬送でも外傷。あと、こちらは病 院間搬送の心血管系、例えば心筋梗塞だとか大 動脈解離といったものが入っていると思われま す。それが大部分だということですね。

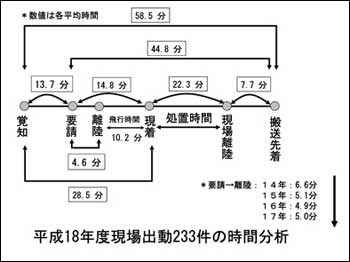

かかる時間の平均ですけれども、出発までは 5、6分でほぼ出動します。しかし、各地から全 部病院に到着まで行くと58分、約1時間かかっ ています。1時間かかるということは那覇市内 の交通事故は1時間もかからずに病院に着いて いるわけです。

スライド30

何がいいかというと、その前に処置が開始さ れていることが非常に救命の効果をあげている ということが言えると思います。

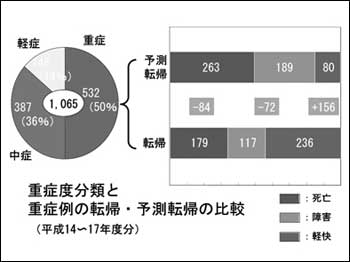

重症度で分類しますと半分が重症の人、その他が中症と軽症ですけれども、重傷例の転帰・ 予測転帰を比較すると、死亡と予測した人の84 人が助かっている。障害が残ると思っていた人 の72人が助かっているというふうに、予後を改 善しているされています。

スライド31

スライド32

スライド33

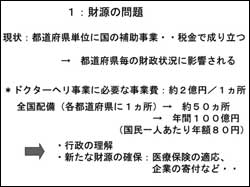

問題点としましては、この事業に約1カ所で 1年間で2億円の予算がかかっている。ですから 全国に、今、置こうという法案が通ろうとして いますけれども、50カ所置くと全国では100億 円の予算になります。国民1人当たり80円の予 算ということになります。それから、どういっ た財源を確保するかという問題があります。

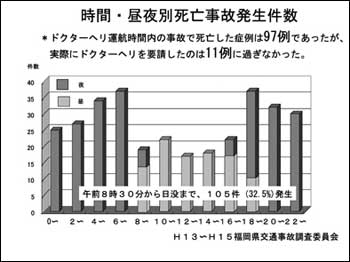

それから、福岡県で亡くなった死亡事故の発 生の時間ごとの件数でみますと、ヘリが飛べる 時間帯は、むしろポコンと凹んでいます。むし ろ、ヘリが飛ばない時間帯のほうが死亡する人 は多い。こういうところは全く手が出ません。 昼間の時間のこの時間を助けるために動くんだ ということになります。

スライド34

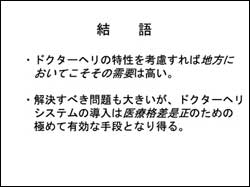

その結論としまして、坂本先生が書かれたの では、地方においてこういったドクターヘリの需 要が高いだろうと。医療格差を是正するために 有効な手段だろうという結論を言われています。

ここからは沖縄の事情です。沖縄県は航空救 急ということで離島急患搬送というのを30年以 上行ってきているわけです。我々もよく乗ると こういう綺麗な島の上空を飛びますので眺めとしては天気のいいときにはいい。

スライド35

スライド36

スライド37

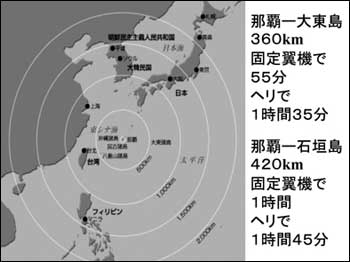

距離からいきますと、500km圏の輪の中で東 西入る規模で動かないといけないということ で、先ほどの福岡の事情とは全然違います。

スライド38

ヘリで行くと大東島が1時間35分、石垣島が 1時間45分。先週、私も行きましたけれども、 夕方6時に出て病院に帰り着いたのは12時だっ たわけです。そのぐらいかかります。

スライド39

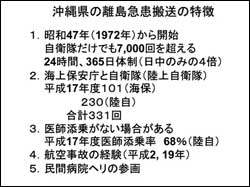

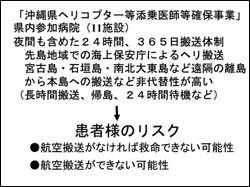

それから、特徴ですけれども、昭和47年に始 めたということは、ちょうど国際的にスイスと か、ドイツ、アメリカと似たような時期に始め られている。そして、トータルで7,000回を超 えていますけれども、24時間365日の体制でい くということは、救命センターでやっているド クターヘリに比較すると、これは待機するとい う意味では4倍の人員が必要になっているはず です。

ですから、沖縄本島でも9病院がこの体制に 参加しています。1つの施設ではとても無理だ ということです。

実際に飛ぶのは海上保安庁と自衛隊ですけれ ども、海上保安庁が101回、陸自が230回で合 計が331回というのが17年度です。

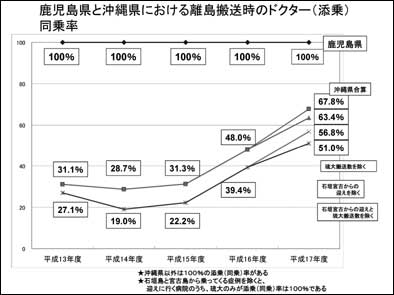

もう1つの特徴は、医師の添乗がない場合が あるということで、17 年度は68 %の添乗率。 事故が平成2年と今年起こってしまいました。

スライド40

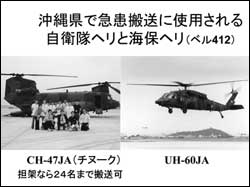

それから、民間病院のヘリや、以前は固定翼 機の使用もあったと聞いています。実際に飛ぶ のは、この自衛隊機はツインローターのチヌー クというかなり巨大なヘリになりますけれど も、これかUH−60JAというヘリになります。 それから、海保は写真がありませんけれども、 ベル412というこれよりもうちょっと小さいヘ リになります。

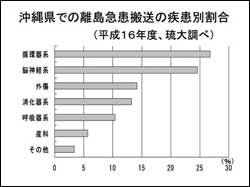

実際、疾患を分類しますと、一番多いのは循 環器系の患者さんです。次に脳神経系というこ とで、主に心血管疾患の急性発症で5割超して います。外傷は15%ぐらいということになっています。

スライド41

実際に飛んだときの添乗する医師の割合は鹿 児島県でみますと100%ですが、沖縄は残念な ことに3割ぐらいがずっと続いていたんですけ れども、今、4割、6割超えるというふうに、17 年からやっと5割を超す添乗率になっています。

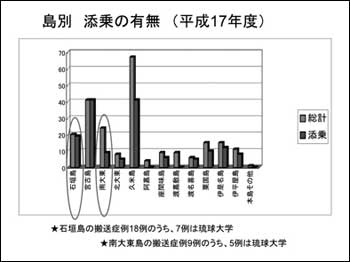

そういうことで、琉大も17年から参加しまし たけれども、実はほかの島は離島に医師が1人しかいない所がほとんどで、離島の医師が乗る と無医島になってしまうということで、本島か ら乗って行くという制度ができています。石垣 島、宮古島は県立病院がありますので、通常は 病院の医師が乗ります。ところが乗っていくと 今度はそこに医師がいなくなるわけです。その ために琉大はそれを支援するということで、こ の17年は18回の石垣からの搬送のうち、7回を 琉大がやっています。それから、大東島は非常 に遠いので9回添乗があったんですけれども、 そのうち5回をうちがやっております。久米島 が回数としては一番多い島なんですけれども、 これぐらいは乗っていない例もあるということ です。

スライド42

スライド43

スライド44

スライド45

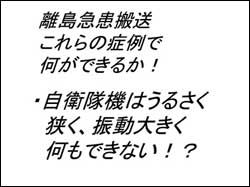

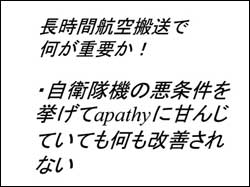

評判を聞きますと、こういう自衛隊のヘリは うるさくて振動も大きくて何もできないという 非常に悲観的なことをいう雰囲気が多いです。 そうしますと自衛隊機は悪条件があってしょう がないからと、ただ乗っていくだけでいいやと いうような無気力になっていても、これは全然 搬送の安全性を高めることができない。

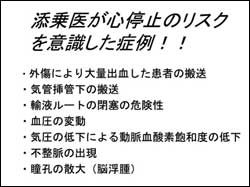

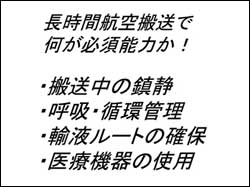

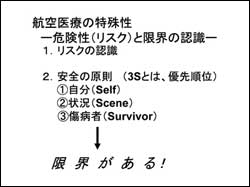

実際、我々が乗っていて心停止の危険性を感 じた症例というのはたくさんありまして、例え ば外傷のときの大量出血でショックの患者の搬 送、そして、気管挿管下の搬送、輸液をしてい る人のルートが閉塞する危険性、血圧の変動、 それから気圧の低下で低酸素になってしまう可 能性、不整脈が出るとか、脳浮腫が起こる。こういった危険性をなんとかクリアしながら搬送 しないといけないという状況が1時間以上続く ということがあるわけです。そのためのこうい った医師の能力が要求されます。ただし、医師 の能力があればすべてできるかといいますと、 航空医療の特徴ですが、危険性もゼロではない ということで、リスクを認識しないといけな い。リスクがある救助に関しては、安全の原則 というのがありまして、まず自分の安全を優先 して、そして、状況の安全を確認して傷病者の 助けられる人を見るということでありまして、 どうしても限界があるというのが現状です。

スライド46

スライド47

スライド48

スライド49

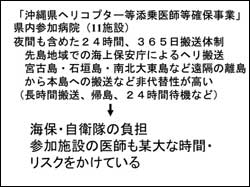

そういうことで、このヘリ添事業というの は、今、全部で11施設が参加してこういった遠 方まで、それから夜も行うという非代替性が高 いということで海上保安庁、自衛隊が参加した 形になっています。それでも患者様のリスクと しては、航空搬送ができなければ救命できない ような事態に陥っているんじゃないかということで呼ばれるわけです。しかし、天候とか事情 によっては搬送ができない可能性もゼロではな いという、こういったリスクを持っています。

それから、搬送に加わる側としましては、同 じ条件なんですけれども、海保・自衛隊は負担 が非常にかかっていると。そして参加施設の医 師は膨大な待機と、それから搬送の時間のリス クをかけております。

スライド50

スライド51

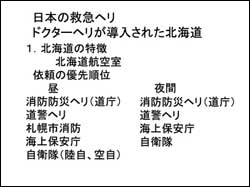

同じような広大な土地がある北海道はどうな っているかということでご紹介しますと、北海 道の場合は、現在はドクターヘリも入っていま すが、依頼先の優先順位を決めておりまして、 一番目に消防防災、道庁の消防防災ヘリ、それ から道警ヘリ、札幌市消防、そして海上保安 庁、自衛隊というふうな、これは優先順位が最 後の2つというのは非代替性、前の3つができ ないということで非代替性で飛ぶということに なっているわけです。

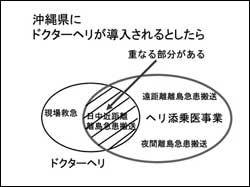

もし、ここ沖縄にドクターヘリが導入されますと、久留米のように、現場救急はドクターヘ リの中心的な部分だと思いますけれども、日中 近距離の離島急患搬送にも要請がかかる可能性 は十分あると思います。

スライド52

そして、さらにこのヘリ添事業としまして も、遠方のところとか、夜間の搬送はどうして も当面はずっと続けざるを得ないという事情が あります。そういう中で医療格差是正をどうや っていくか。

スライド53

スライド54

スライド55

スライド56

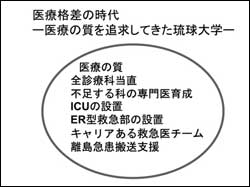

我々、琉球大学としましては大学の医学部が できて以来、沖縄県の医療の質を上げようと、 全診療科の当直をしますし、不足する科だけで なくて内科、外科とか一般科の専門医の育成に 励んでいます。ICUで高度な医療をし、ER型救 急を設置します。そして、キャリアある救急医 をたくさん集めて、4名の救急専従医がいます。 離島急患搬送にも加わっています。

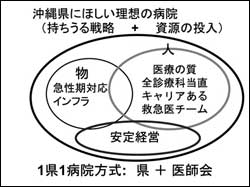

ただし、これだけではなかなかすべてをまかな いきれない、理想の病院になるためにはさらにイ ンフラの整備や安定した経営といった理想の病 院というのができるかというと、なかなかどの県 でも、どの施設でもいろいろ苦労をしながらやっ ている状況です。今後、医師会や県の方ともネ ットワークをつくってどうやったら一番解決がで きるかと考えないといけない状況です。

まとめとしましては、ITではインターネット を使ってユビキタス、いつでも、どこでもとい う世界ができるんですけれども、医療は格差が どうしても残る。僻地、離島だけではありませ ん。国内でも医療格差がある。その中で航空救 急というのが非常に効果を出す部分もある。し かし、限界とリスクもあるということです。格 差是正というのは多角的な戦略を練っていかな いと継続可能な体制はつくれないだろうと思い ます。離島住民にもリスクの理解が必要であり ます。

結論としては、広大な海域を持つ沖縄県で航 空救急の効果を高めて、安全性を高めるための 相互連帯、一貫性のあるネットワークが当面出来上がって沖縄県が一病院という形でつくって いくのが重要ではないかと思っております。以 上です。ありがとうございました。

スライド57

質疑応答

○司会(玉井) どうもありがとうございま した。

沖縄県の場合はちょっと複雑なシステムにな っているというか、いろんな事業が複雑に絡ん でいるところもあります。

マスコミの方々から何かご質問を受けたいん ですが、何かございますか。

○徳氏(タイムス住宅新聞)

まず、現在参加 している医師、病 院は県内に11 カ所 ということだったん ですけれども、具体 的施設名とか、病 院名を教えていた だけるようであれ ば、そちらを教えていただきたいのと。あと、 ヘリに乗る医師に、例えば何科の医師はだめと か、例えばそういった何か制限があるのかどう かということも加えて教えていただければと思 います。

○久木田教授 本島外、県立宮古と県立八重 山病院が入っています。それから、本島内では 県立でいくと中部病院と南部医療センター、大 学。それから、民間病院では沖縄協同病院と豊 見城中央病院と浦添総合病院、南部徳洲会病 院。赤十字病院が公的病院としてあります。そ れから、那覇市立病院の11施設です。

○司会(玉井) フライトするドクターの専 門科は何か。

○久木田教授 それは病院で専門科かどうか というのは、病院ごとに責任体制でやられてい ますので、病院の考え方で決めていると。琉球 大学に関しては救急医が必ず乗るというふうに しています。

○司会(玉井) 実際に、上田先生、どうい うふうな輪番というか、ドクターはポケットベ ルか何か持っているんですか。

○上田氏(県医師会) 県立中部病院の上田 です。当番の日は携帯電話が支給されていまし て、それを常時持ち歩くわけですね。それと救 急に必要な道具をバッグに準備してありまし て、それを自宅に帰る場合は自宅へ持って帰る と。当番の場合は搬送に向かう場合には、結 局、空港に行かなければいけないので、タクシ ーで空港へ向かって、そこで自衛隊なり合流し て添乗していくというシステムですね。

○新垣氏(琉球新報)

琉球新報の新垣 です。わかりやすい 説明をありがとう ございました。その 説明の中で全国で ドクターヘリを導 入しているところ が11 都道府県ある というふうなご説明がありましたけれども、そ もそも厚生労働省のこの事業の背景の中で、こ れだけ離島を抱えている沖縄は必要度が高いの にもかかわらず、沖縄は導入が遅れているとい う、理由というのはどういったところにあるの でしょうか。

○久木田教授(琉球大学) 私、県庁の者で はないのでわからないんですけど、まずは防災 ヘリがない県というのは沖縄県と佐賀県だけの 2県ですね。そういうことでまず、その段階か らまず沖縄県は非常に苦しい事情があるという状況だと思います。そして、ほかの県でも先ほ どの久留米のように、地方ほどこういう効果が あるはずなのに、やはり国と地方自治体の補助 を共同で出さないといけないということが今の 仕組みになっていまして、そのへんで苦しいと いうのがあると思います。

○司会(玉井) 先生、お金の問題はどうな んですか。

○玉城副会長(県医師会) 具体的には僕も よくわからないんですけど、今週、知事と話し たときにも沖縄県は防災ヘリがないと。防災ヘ リもないのにドクターヘリなんてという話。だ けど、知事はドクターヘリも兼ねて民間企業と 共同でヘリコプター会社をつくって、例えばと いうことで、沖縄電力の話を常に出されるんで すけれども、離島等の電線の管理はヘリコプタ ーで回ったほうが早いということで、民間企業 が一企業で、例えば2億円出すのが難しければ、 共同でやったらどうかという事業計画を知事は 頭の中にあるようです。

ただ、福祉保健部はきのう部長と話をしたと きにも、来年度予算化をしようということを考 えてはいますね。ドクターヘリに関してね。そ れと、今のヘリコプター添乗の救急搬送の部分 は全く別の事業ではあるんだけど、県医師会と しては、それらをまとめた沖縄県の救急医療体 制というものを構築をして、各々の役割分担を したらいいんじゃないかということの提言はし ているんですけども。少なくとも、もう動き出 そうとしています。予算化したいということで 福祉保健部は考えています。

○村田氏(県医師会)

新垣さんの質問に 少しは答えることに なるかなと思うんで すが、私の目から見 ると沖縄県は遅れて いたというよりは、 ヘリを必要とするほ どには困っていなか ったという面もあるんですよ。県立病院だけでも宮古、八重山、中部、たくさんありますよね。 例えば小さな島で怪我人になっても、おそらく 1時間以内ぐらいにはどこかの県立病院、総合 病院にたどり着けるというこのシステムは、ヘ リに比べれば劣っているかもしれませんけど、 全国の平均で見ると、ある意味では恵まれてい たということと、それからもう1つは、やっぱり 自衛隊、海上保安庁が協力してくれて、患者搬 送に関してはあまり困っていなかったというこ とが、ある意味では導入するのに焦らなくても よかったという背景があるのかなと。そういう 面も少し指摘できるんじゃないかなと思います。

○新垣氏(琉球新報) それと関連してなん ですけれども、医師の添乗率が68%、これでも 上がっているということなんですけど、多分、 先生がおっしゃられた普段の救急車による救急 搬送の受入体制は多分、強化というか、そのロ ーテーションで回していくとなかなか手が回ら ないという実情もあるのかなとか思ったりして いるんですけれども、なかなか添乗率が今まで 上がらなかったというところは、そういった救 急の一連の体制の連携がどうなっているのかな と考えてしまったんですけれども。そのへんの 何か体制的な課題というのはあるんでしょう か。添乗率を上げていく上で。そのへんよろし くお願いします。

○司会(玉井) 添乗率が今の推移だったと いうことについて、仲本先生、いかがでしょう か。

○仲本氏(那覇市医師会)

那覇市医師会の 救急担当の仲本と いいます。よろしく お願いします。

私は、20 年前に 中部病院にいまし て、中部病院の頃 に宮古で墜ちまし て、そのとき添乗のことに少しかかわりまし た。だから、かなり昔の意見になるかと思いま すけど、そのときも添乗のことで問題になったとき、実際にどういうものがヘリ搬送になって いたかということを調べました。そうするとい ろんな症例があるんですね。離島には離島のい ろいろな思惑があるんですよ。医療の格差がな いようにということで。かと言って、お偉い村 長さんが出てきて、手を骨折しているんだけど 夜中でも運んでくれとかいう症例もあったんで すね。だから、まちまちなんですよ。そういう 意味で言うと、そのとき墜ちたので久木田先生 が言うようにリスクがあるんですよ。

結局、ヘリというのは有視界飛行なんです よ。夜中に飛ぶのは危ないので、だから中身が 問題なんです。それの添乗になりますので、ち ょっと端的に添乗率が上がった、下がったの問 題にはならないかと思います。

○上田氏(県医師会) 仲本先生がおっしゃ っているように、搬送した患者の本当にドクタ ーの添乗が必要だったかどうかの吟味が重要で すね。まだ吟味された内容は公開されていませ んので、それが一番大事です。中にはアキレス 腱断裂で搬送した例もありますので、これは民 間機でいいと思うんですね。やはりそういう内 容の吟味が大事だと思いますね。

○玉城副会長(県医師会) ヘリコプター添 乗の事業が始まるとき、私は那覇病院にいたん ですね。そして、そのときの議論で、実は事故 が起こる前の議論なんですけど、指を切ってし まった。つながないといけないんだけど、これ は本人が指を持ってくればいいだけで、医者や 看護師さんが迎えに行くほどの病気ではない と。それと、我々は外科ですから盲腸のはじま りで、一晩以上見たら手術になるかもしれない というときは、医者が必ずしも迎えに行かなく ても本人が来てくれさえすればいいだろうとい う話を議論していたんですね。ところがあのと きに県立病院の院長たちは、業務命令ですべて 乗せる。夜間でもいかなるときでも乗るのが義 務だという話をしたんですけど、私は那覇病院 の医局長みたいなことをしていて、自分は乗り たくないという人まで命令で乗せるという話が 出たので、私はずっと抵抗してやってもいいという人を中心に進めるよう要望しました。ま た、夜間の危険性はきっとあるから、そこは疾 患を選んで、医者は夜が危険だといっても相手 が死にそうだということが本当にわかれば乗っ ていくんですよ。これは看護師さんもその義務 はものすごく職業柄持っています。それから十 数年経って、今回の事故が2回目の事故ですけ ど、実は1回目の宮古に行ったときに、やはり あれは夜間の事故でしたから、夜間は危険とい うことで、我々が主張したとおりになったんで すね。それから十何年経ってこの議論はずーっ と積み重ねられると思ったけど、実は何にも変 わってない。それで今、僕は県庁で怒ってい て、本当にこれを検証しながら本当の急患搬送 というのはどうあるべきかというのをもう1回、 問うたんですね。2回目の事故も起こしてしま った。その前の7,000回の無事故記念パーティ に私出席したんですが、そのあとの事故だから 余計に腹立たしく思ったんです。だから、そう いうのは県も本気になって考える時期に今きて いると思って、今、一生懸命話をしているとこ ろですね。

○司会(玉井) ドクターヘリというのは昼 間飛ぶものですね。今、実際にそれを具体的に 運用しているのが浦添総合病院ですが、井上先 生。あれはドクターヘリではないんですか。

○井上氏(浦添総合病院)

よく誤解される んですが、あれはド クターヘリではあり ません。ドクターヘ リは厚生労働省と 県の共同の事業と して明確に位置づ けられたもので、能 力的にはほとんど変わらないと思いますけど も。ヘリもドクターヘリで使っていたヘリをそ のまま持ってきて使っていますから。でも、シ ステムとしてはドクターヘリではありません。

○司会(玉井) 先生が、今、浦添総合病院 で展開していらっしゃるのは、年間何例ぐらい、浦添総合病院として運んでいらっしゃるん ですか。

○井上氏(浦添総合病院) 平成17年7月、 実質的には8月から始めてきょうで222件ですね。

ただ、救命を掲げているわけではありません ので、離島で足の付け根を折った人を搬送、そ ういうのも適用だと思っていますから。現場手 術はほとんどありません。1件か2件ぐらいです ね。診療間の搬送。沖縄の場合はそれが実際需 要は多いんじゃないかと思います。都市部だ と、先ほど村田先生が言われたように、例えば 那覇のところでヘリが飛んで行ったということ はほとんどないと思うんですね。ただ、特殊性 としてはスポーツイベントも結構多いですか ら、そういうところにヘリをスタンバイさせる というのは、これは今後考えるべきであろうと 思っております。

○司会(玉井) ありがとうございます。

マスコミ側から何かご質問がありますか。

○新垣氏(琉球新報) さっきの質問との関 連で井上先生、どういった症状でも大体行かれ るという話があったので、私のさっきの質問 は、体制的に何か課題があるのかという質問だ ったんですけど、症状がいろいろあるのでとい う、必要がなかったものもあるんじゃないか。 そういう場合、最初に行くか、行かないかとい う判断を、あれだけ救急の短時間の間でどのよ うに判断つけているのかという問題があると思 うんですけれども、そのへんちょっと井上先生 の例も参考に教えていただけますか。

○司会(玉井) まず、ドクターヘリ、また はこのヘリ添に関しても飛ぶか飛ばないか、ま たは乗るか、乗らないか。それはどこでだれが 判断しているんでしょうか。

はい、上田先生。

○上田氏(県医師会) 基本的に沖縄の場合 は、ほとんどの場合が現地の診療所あるいは病 院からの要請なんですよ。先ほどの久留米の例 みたいに現場に飛んで行くという事例はほとん どゼロだと思うんです。それで向こうの要請が まずあるということですね。それで具体的に搬送するか、搬送しないか、添乗、迎えに行く か、行かないか。だれが乗って、ドクターが乗 るのかどうするのかというのは、そのドクター 間で話し合って決められます。

○司会(玉井) ここに大きな問題があると 思います。ドクター間で話し合っているんです よね。

○上田氏(県医師会) 基準としては、教授 の先ほどのスライドにありました、ドクターヘリ 現場出動基準というのがありますので、これで あれば乗らなければいけないと思うわけですね。

○中村氏(琉球大学医学部)

琉球大学の救急 の中村といいます。

私、実はドクタ ーヘリ自体に体験 というか、ドクタ ー・カーをやってい ました。そこのやり 方としては、まず久 留米と全く同じで119番が入って、その内容か らこれは危ないなというふうに指令員が判断し た場合が1つ。それからもう1つは、現場に着 いた救急隊、またはレスキューとかがこれは医 者が必要だといったときにすぐにそこから呼ぶ というのが1つ。それから、場合によっては、 我々のほうは救急隊から受け入れしてください と。三次救命センターだったので重症患者しか 来ないんですけれども、それは救急隊だけで運 んで来るのは危険だと判断した場合はドクター ヘリ、またはドクターカーで現場に向かうとい うことを判断します。ですからこれは必ずオー バー・トリアージと一般的には言いますけれど も、話とは違うだろうということがよく起きま す。最初の患者、またはその家族の話というの から推測して出しますので、行ってみたら全然 軽症でしたという話で引き返してくださいとい うことがあります。ですが、それを許容しない と重症患者を助けられないので、そういうこと はどうぞ、どうぞと言って、実際3分の1か、そ のくらいはすぐに引き上げてくれということでドクターカー及びドクターヘリを運用していま した。

○司会(玉井) 実際にはドクター同士で話 をすることがあるんですけど、この間ヘリ添の 会議に出たときにも、結構その間に様々な村長 さんとかいろんな人が絡んでくるんですよ。う ちの親戚だから、夜中だから、だけどどうにか して運んでくれとか、様々な現場のいろんな事 情も複雑に絡んでくるんですね。そこに板挟み になるドクターもいるという、現場のドクター の悲痛な声も聞こえていましたね。

○照屋氏(県医師会)

てるや整形外科 の照屋と申します。

実は、僕も、南部 徳洲会病院勤務の 頃、久米島・宮古 島・与論島などにヘ リ添乗した経験があ ります。10数年前、 整形外科の後輩である知花先生がヘリ添乗中の 事故に遭われた事はご存知の事と思いますが、 その時も視界の悪い夜間飛行でした。脳外科の 患者さんの搬送だったと思うのですが、当時の 状況として、「ドクター不足」・「看護師不足」 という問題がまさに根本にあったと思われるの です。現在でも、充足しているとはいえません が、その頃の宮古病院は脳外科の先生は不在で、 外科の先生が可及的に対応するか、ヘリによる 救急搬送という事になっておりました。受け入 れ先のドクターが宮古まで迎えに行くか、宮古 のドクターが添乗してきて、次の日、民間の飛 行機で帰るかいずれかのパターンで対応してお りました。ドクター同志のコミュニケーションの 問題や、事前の電話連絡などかなり煩雑な時代 だったように記憶しております。

現在では、大学の先生方も、民間の先生方 も、迅速にいろいろな対応ができているので素 晴らしいと思います。

最後に、以前、井上先生からお話を聞かせて 頂いたのですが、浦添総合病院が限りなく赤字 覚悟の年間約2億円の予算で、ヘリ添乗事業・ド クターヘリ事業を続けられているとの事です。個 人的な意見ですが、やはり国や県などの行政が、 もっと積極的に関わって頂かないと、この事業 の継続は厳しいのではないかと考えます。

○司会(玉井) 実際に添乗された先生は大 変だったと思います。

今後、ドクターヘリを導入しようと今現在計 画していらっしゃる北部地区医師会病院の小濱 先生がいらっしゃっておりますので、今の現状 というんでしょうか、北部にドクターヘリ、ど のような活躍が今後期待されるのか、そのあた りもお聞かせいただきたいと思います。

○小濱氏(北部地区医師会病院)

私が1996年、2年 から4年間、伊江島 診療所に勤めてい ました。フェリーで 渡るとたかだか25 分の距離です。と ころが、あそこは当 時漁船搬送しか手 段がないんですね。4年間で250人の人を搬送 しまして、その半数以上は夜間です。命がけの 搬送になりますね。それで自衛隊の航空機に依 頼を出すと1時間半〜2時間で飛んできてくれ るんです。ところが米軍のネイビーのホスピタ ルに管轄している嘉手納のレスキューに電話を すると15分で飛んでくる。当時ですよ。この差 は一体どこなんだと。随分我々は考えました。 私がオーストラリアに渡るときにはそれだった んですけれども。あれから15年経った現在、何 が変わったかといいますと、皆さんご存知のと おり救急救命士のレベルがものすごくアップし ています。プレホスピタルケアの技術はこの15 年で格段の差です。外傷を含めた救急医のレベ ルも格段の差でアップしています。救うという ことに関してはみんなが真剣に取り組んでいま す。ところが15年経っても決して変わらないも のが1つだけあります。それは搬送時間です。 当時の伊江島、伊是名、伊平屋からの搬送時間、それと国頭地区、辺戸、安田、安和、東 村、あの周辺から近隣周辺、あるいは名護の病 院、さらに那覇の病院に対する搬送時間、この 15年から20年変わってないです。これを変え ない限り、決して救うことはできないです。ど のような優秀な救命士、あるいは優秀な医者を 配しようとも、時間というものを短縮しない限 り救えない命があるということを認識する時代 がきています。世界では30年も40年も前から それがなされていようとしています。

我々が北部でやろうとしているのは、やはり この15年あまりいくら県に訴えようと、国に訴 えようと何も変わらないと。ところが北部の人 たちは救わなくてはいけない。特に皆さんご存 知のとおり、産婦人科の問題がありますね。脳 外科の問題もあります。同じように県税や国税 を払っていて、中南部の方は満たされた環境に いて、なぜ北部は満たされない環境で、満足で きない環境で暮らさなくてはいけないか。我々 はそれを改善するために今回の事業に取り組ん でいます。それが目的です。

○司会(玉井) いろいろな事業が、熱意あ る先生方の気持ちによって動こうとしています。

上田先生。

○上田氏(県医師会)

ちょっとマスコミ の方に、まず、この ドクターヘリの事業 というのは、どんな モデルがあるのか、 どの国がモデルかと いうことなんです ね。アメリカがモデ ルかと言いますと、アメリカでは医師の搭乗率 は10%ですね。ただ、救命救急士は日本よりも 高度な治療ができる、許可されている救命救急 士が添乗しています。

その救命救急士は、日本ではまだやれること というのは限定されているんですけど、これの 育成はどうなっているのか。アメリカ並みの救 命救急士を育成しようとしているのか。だれが 賛成してだれが反対しているのか。これもマス コミの方に調べていただきたいと思います。

それと夜間飛行ですけど、これは行っている 国と行っていない国がありますね。行っている 国の話ばっかりしていますけど、行っていない 国が現実にあるんです。国内でも県単位であり ます。

それと、先ほど仲本先生がおっしゃったんで すけど、ヘリコプターというのは基本的に有視 界飛行なんですよ。ですから基本的には昼間が 安全だし、夜間は危ないと。霧があったり視界 が悪いとこれはものすごく危険なんですね。で すから基本的には民間機は飛びません。ただ、 自衛隊というのは、ある種特殊な訓練を受けて いて能力が高いですから、そういう夜間なり霧 の中でも、暴風雨の中でも飛んで行くわけです ね。それで行きと帰りでは安全度はものすごく 違うんですよ。迎えに行く先の島に空港がある のか、ヘリポートはあるのか、ないところに向 かうこともよくあるんですよ。

先ほどの久留米の救急のヘリが道路に着陸し ている写真がありましたけど、後ろに高圧電線 があります。ここへ夜迎えに行けと、霧の中を 迎えに行けと。これは非常に危険なんですね。 基本的にそういう危険な乗り物に添乗している と。これをぜひマスコミの方、県民の方に知っ ていただきたいと思います。

先の事故も結局そういう事例ですよね。山越 えがどうだったのかということですね。これは おそらく自衛隊だから試みたんだと私は思って いるんですけど。

それと、結局、今でも宮古病院には脳外科医 がいないんですよ。2年前ぐらい前に引き揚げ たんですね。そうなると当然、脳外科の治療が 必要な患者さんは本島へ搬送しなければいけま せん。これは脳外科医をどこかから派遣すれば いいわけなんですね。ですからそちらのほうが 大事だと思いますね。

それから、島から離陸する分には、先ほどの 帰りなんですけど、島から離陸して本島の空港 に着く分には安全なんですよ。と、私は思っております。島のドクターが添乗すればこれはお そらく安全だと思うんですね。

それと、先ほど玉城先生が那覇病院時代に嫌 だと言っている者もいると。大変苦労されたと いう話をされていますけど、今も県立病院内で は揺れています。これは責任者はだれかという のがまだ曖昧なんですね。だれの命令で行くの か。これは業務なのか。ドクターヘリの専門に されている先生方は、そういう使命感を持って 仕事をされていますけど、基本的に我々という のは病院の中で診療しているわけですね。外で 仕事をするということは、それを行きたくない という人がいても、これは非難できないんじゃ ないかと思うわけですね。ヘリポートもない島 に迎えに行くのは嫌だと、それは当然だと思い ます。

それと夜中に迎えに行っても翌日どうなって いるかというと、仕事をしているんですよ。手 術したり診療したり、休みはありません。これ が現状です。以上、何が問題かということを。

○司会(玉井) 混沌としているということ だけは理解していただけたと思います。一筋縄 ではないということですね。様々なことがあ り、現場では非常に苦悩が渦巻いているという ことも実際はあるということでございます。

○和氣氏(県医師会)

補足してよろし いですか。南部医 療センターの内科 の和氣と申します。 我々、県立病院で 働いていてヘリ添 事業にも協力はし ているので、今、中 部病院の上田先生が言いたいことはほとんど言 ってくれたんですけれども、少し補足したいの は、きょうのお話のテーマはドクターヘリ、日 中急患が発生したときにそこへドクターが乗っ て向かって行って患者さんを連れてこようとい う、そのドクターヘリの構想自体は私は賛成で すが、今、我々のほうが、上田先生も含めて問題にしたいのは、そちらのほうではなくて離島 のヘリ添乗事業、夜中でも自衛隊機に乗って医 師が本当に行かなければいけないのか、むしろ そちらのほうが問題なんじゃないかなと。

少し資料を持ってきましたけれども、南部医 療センターで先日のヘリの墜落事故があった後 に、南部医療センターの医師100人をちょっと 超えるんですが、アンケート調査がされて、 「あなたはそれでも今後、離島の急患搬送に協 力してもらえますか」という調査がなされまし た。77人のドクターが答えたんですけれども、 「やっぱり必要だと思うから自分は急患の要請 があれば、たとえ夜中であろうと飛んで行きた い」というのは77人のうちの12人です。39人 が「昼間なら乗ってもいい、昼間は安全だろ う」と。「患者の要請があれば昼だったら自分 は自衛隊のヘリに乗って向かってもいい」と。 いや、「乗りたくない」というのが18人。そん なのが県立病院のうちの南部医療センターの現 状です。実際、自分にだって家族があるんだか ら家族のことを考えると、安全がある程度保証 されているような状況でのヘリ添乗はできるけ れども、宮古でも墜ちました。僕はあのときに 宮古にいて飛行機が向かってくるのを待ってい た立場でした。今回のヘリ墜落もやっぱり夜中 です。夜中のヘリのドクターの添乗を、お話の ように100%しなければ本当にいけないのかな と個人的にも思います。夜中の安定ヘリ添乗と いうのが今問題にすべきところかなというふう に考えている次第です。

○司会(玉井) 玉城先生、今の話をちょっ とわかりやすくまとめてもらえませんか。何が ヘリ添で、何がドクターヘリなのか、ちょっと 混沌としていると思いますけど。

○玉城副会長 ドクターヘリというのは昼間 の急患搬送と救急隊が呼ぶという、久木田先生 が言われたようなのが基本だと思いますね。交 通事故が高速道路で起こったらそこからすぐ運 んで来るというものでしょうけど、今、沖縄でず っとやられているのはドクターが見て、この人は 大きな病院で手術が必要とか、集中的なケアが必要ということで搬送している。夜中もそうで すよね。夜中はどうしても危険だということで、 ドクターもみんな安全だったら乗れるというこ と、その安全をどこまで保証できるかというけ ど、この20年弱の間で2回、しかも夜中に墜落し ているという現実は隠せないんですよね。

沖縄の浦添総合病院がやっているドクターヘ リも本当に現場の救急から要請されてというよ りは、骨折していて例えば離島では治療できな いから運んでほしいという、今の救急搬送ヘリ は、それに近いところがありますね。そのへん を整理しながら、沖縄型はどうするか。先ほど どこにモデルがありますかという話をしたんで すけど、どこにもモデルはないんですよ。沖縄 の現状はどういう方向でだれが解決するのか。 そして、一番大切なのは先ほども言われたよう に音頭取りはだれかということですね。その人 が責任をもっていろんなプログラムを進める と、現場は反論すると思うんですね。みんなき ょうたくさんの意見が出て、その現場の意見は 何とかしてあげたいということがみんなの心は 1つだと思うんです。そのためには安全で確実 な体制をどうして構築するかということに尽き るんじゃないかなと僕は思っているんです。こ れが十何年も議論されながら前に進まない理由 の1つかもしれないなと思います。

○司会(玉井) 久木田先生、最後にまとめ ていただけますか。

○久木田教授 いろんな意見が出るというの は非常にいいことだと思います。それだけマスコ ミの方も相当混乱されたかもしれないんですけ ど、複雑なところがあるというのはもう沖縄のこ れだけ広いところに離島が40あるという特徴で すね。その中で実は話してみると、こうだったん だというようなことがどんどん出てきているとこ ろですので、例えばこの間も自衛隊と県庁とう ちでワーキンググループでやってみたら、離島か らのファックスで自衛隊につく用紙が何回もフ ァックスを飛ばし飛ばしで見えない。「先生、鹿 児島のはこんなふうにして、タイプで打って見え ますよ」と言うんですよね。今の時代、タイプで 打ったら、どうしてもインターネットの時代じゃ ないかと思うんですけれども、まだそこも進んで いないというふうなところが現状だというところ から、まずは手術、今こそ整理しながら進めて いかないといけない。

小濱先生が言われているような、本当のドク ターヘリ的なものも絶対沖縄にも必要だという のは間違いないと思います。今後もまたぜひ医 師会といろんなところでネットワークができて いって、いい沖縄の形ができることが大事じゃ ないかと思っております。

閉 会

○司会(玉井) はい、ありがとうございます。

話は尽きないし、実は何もしっかりまとまっ ているわけではないんですね。これから苦労し ていくことも多々あると思います。ぜひマスコ ミの皆さんも興味を持って、このことについて ウォッチしていってください。よろしくお願い します。